- 著者

- Takashi Yoshioka Yohei Maeda

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.372-373, 2020-08-05 (Released:2020-08-05)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 11 28

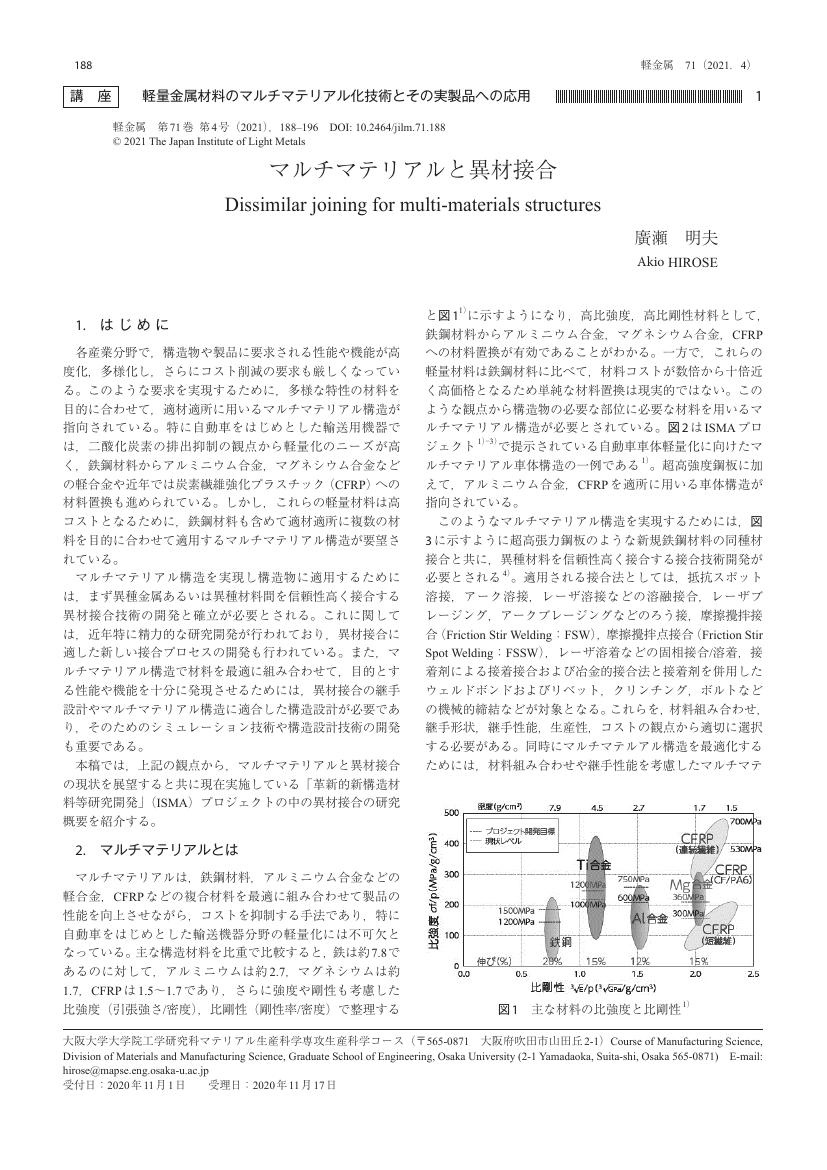

1 0 0 0 OA マルチマテリアルと異材接合

- 著者

- 廣瀬 明夫

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.188-196, 2021-04-15 (Released:2021-07-15)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 2 10

1 0 0 0 OA 11.レビー小体型認知症:最近の進歩

- 著者

- 森 悦朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.9, pp.1820-1825, 2016-09-10 (Released:2017-09-10)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 OA 富士北麓、精進湖と本栖湖におけるフジマリモの発見(予報)

- 著者

- 芹澤(松山) 和世 金原 昂平 米谷 雅俊 渡邊 広樹 白澤 直敏 田口 由美 神谷 充伸 芹澤 如比古

- 出版者

- 富士山科学研究所

- 雑誌

- 富士山研究 = Mount Fuji Research (ISSN:18817564)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-6, 2015

緑藻シオグサ目のフジマリモは富士五湖のうち山中湖、河口湖、西湖の 3 湖ではその生育が確認されているが、精進湖と本栖湖では未確認であった。しかし、西湖・精進湖・本栖湖はもともとひとつの湖であったものが富士山の噴火により分断されてできた湖なので、精進湖や本栖湖にもフジマリモが生育している可能性が高い。そこで、本研究では精進湖と本栖湖にフジマリモが生育しているか否かを確認することを目的に採集器や潜水による調査を行った。その結果、2012 年 6 月に精進湖の水深 2 〜 5 m で、2013 年 11 月に本栖湖の水深 17 〜 22 m でマリモ属様の糸状緑藻を発見した。顕微鏡観察を行った結果、藻体には枝と不定根が認められ、細胞内部には円盤状の葉緑体や多裂型のピレノイド、複数の核が確認された。これらはマリモ属の特徴に一致し、細胞の大きさと形、産地などから、本種をフジマリモと同定した。また、リボソームDNA の塩基配列(ITS 1 - 5 . 8 S-ITS 2 領域)は既知のマリモの配列とほぼ一致した。したがって、本研究により精進湖と本栖湖にもフジマリモが生育していることが明らかになった。

1 0 0 0 OA 山中湖におけるフジマリモの再発見

- 著者

- 芹澤(松山) 和世 安田 泰輔 中野 隆志 芹澤 如比古

- 出版者

- 富士山科学研究所

- 雑誌

- 富士山研究 = Mount Fuji Research (ISSN:18817564)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.13-18, 2009-03

2007年9月に山中湖で大型藻類の潜水調査を行ったところ、湖北岸東部のママの森地先の水深1-5mと北東端の平野ワンドの水深2mの湖底で、礫上に着生する糸状緑藻を発見した。その外部形態および内部形態の詳細な観察を実体顕微鏡および生物顕微鏡を用いて行なったところ、マリモの特徴と一致し、フジマリモであると判断した。山中湖ではフジマリモの発見以来、その分布に関する調査が数回行われているが、その分布範囲の縮小や生育環境の悪化が懸念されてきた。そして1993年の調査を最後に本湖ではフジマリモは確認されなくなった。今回、わずかではあるが山中湖では絶滅したと思われていたフジマリモが再発見され、本種の保護と回復のための何らかの対策の必要性が感じられた。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1885年11月18日, 1885-11-18

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1885年12月18日, 1885-12-18

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1885年11月19日, 1885-11-19

1 0 0 0 OA 「僕はかぐや姫」における「男装」 : 論文

- 著者

- 谷口秀子

- 出版者

- 日本語ジェンダー学会

- 雑誌

- 日本語とジェンダー

- 巻号頁・発行日

- no.12, 2012-06

1 0 0 0 OA 就労女性における就労形態別の労働要因および社会経済要因と受診抑制の関連

- 著者

- 中川 栄利子 樋口 倫代

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.447-458, 2022-06-15 (Released:2022-06-15)

- 参考文献数

- 33

目的 女性就労者を対象に,代表サンプリングによる全国規模の社会調査のデータを使用し,就労形態別に労働要因および社会経済的要因と受診抑制との関連を分析することを目的とした。方法 日本版総合的社会調査2010年調査(JGSS-2010)のデータセット2,496人分より,20歳以上65歳未満の女性就労者639人分を抽出して行った二次データ分析である。まず,受診抑制の有無,労働要因(職種,就労年数,労働時間,会社の規模)および社会経済要因(年齢,婚姻状況,15歳以下の子どもの数,学歴,等価可処分所得)を就労形態別にクロス集計した。さらに,受診抑制の有無を目的変数,労働要因と社会経済要因を説明変数としたロジスティック回帰分析を就労形態で層化して行なった。結果 全対象者中,受診抑制ありと答えた者は227人(35.5%)であった。受診抑制の有無と就労形態の間に有意な関連は認めなかった。調べた労働要因および社会経済要因は就労形態と強い関連を認めた。正規雇用などの女性に限定すると,就労年数2年未満の者に対する2年以上5年未満,5年以上10年未満および10年以上の者の受診抑制のオッズ比は,それぞれ3.91(95%信頼区間(CI): 1.31-11.7),2.86(95%CI: 0.97-8.44),1.99(95%CI: 0.70-5.66)であった。非正規雇用などの女性の分析では,60代に対する50代,40代,30代,20代の受診抑制の調整オッズ比は,それぞれ2.26(95%CI: 0.99-5.16),4.09(95%CI: 1.70-9.82),5.03(95%CI: 1.90-13.30),5.32(95%CI: 1.87-15.10)と若い年齢群ほど受診抑制のオッズ比が大きくなる傾向を認めた。その他の労働要因,社会経済要因と受診抑制の有無には有意な関連を認めなかった。結論 3割以上の人が過去1年間に医療を受けることを控えた経験を有していた。就労形態と受診抑制の間には有意な関連を認めなかったが,正規雇用などの女性では中堅と考えられる群,非正規雇用などの女性では妊娠・出産や子育ての世代で受診抑制のオッズ比が有意に大きくなっていた。これは,就労形態による女性の健康問題の違いを示唆していると考えられる。個人のライフステージや家族関係とともに,労働状況や環境を考慮した健康支援が必要であろう。

1 0 0 0 OA 都心部高齢者の孤立死の背景にある課題

- 著者

- 木村 博子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.424-434, 2022-06-15 (Released:2022-06-15)

- 参考文献数

- 27

目的 都心部において増加する高齢者の孤立死の背景にある課題を明らかにすることを目的とした。方法 国に東京都23区内A区の2016年の人口動態調査に係る調査票情報の提供の申出を行った。死亡票の記載項目には,死亡診断書と死体検案書の区別はない。しかし,監察医制度のある東京都23区では,死亡診断書または死体検案書を記載した医師の所属施設等が検案を実施する東京都監察医務院等の場合,死体検案書と判定することが可能である。病院・診療所等の記載がある場合は死亡診断書とみなした。自宅死および病院死のうち検案となった病死と,在宅患者訪問診療等により死亡診断書が作成された「自宅看取り死」について,死因,男女別,年齢,配偶者の有無等との関連を記述統計学的に分析した。結果 2016年のA区の死亡件数4,429件のうち,613件が検案死と判定され,うち65歳以上の高齢者は436件(71.1%)であった。自宅死757件のうち,検案死は399件(52.7%)であり,うち病死は271件であった。自宅看取り死は358件(47.3%)であった。34歳以上の検案で病死と判明した自宅死268件の死亡年齢は,男性145件が73.6±11.9(平均値±標準偏差)歳,女性123件が79.5±11.4歳であった。同様の病院死133件の死亡年齢は,男性76件が73.6±14.7歳,女性57件が81.9±9.7歳であった。一方,自宅看取り死358件の死亡年齢は,男性172件が81.3±13.7歳,女性186件が87.0±10.8歳であり,検案死に比べて死亡年齢は有意に高かった。自宅検案死の病死の65.3%,病院検案死の病死の54.1%が虚血性心疾患等の突然死型の疾患によるものであり,自宅看取り死の64.6%は悪性新生物等によるものであった。検案で病死と判明した自宅死のうち,65歳以上の男性110件の65.5%,女性110件の87.3%が単身であり,男性27.3%,女性52.7%が死別,男性16.4%,女性9.1%が離別,男性21.8%,女性25.5%が未婚であった。結論 都心部高齢者の孤立死には,主に突然死疾患の死因に加えて,女性では配偶者との死別,男性では死別以外に離別,男女ともに未婚という背景が影響していると考えられた。

- 著者

- 新鞍 真理子 関根 道和 山田 正明 立瀬 剛志 木戸 日出喜 鈴木 道雄

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.435-446, 2022-06-15 (Released:2022-06-15)

- 参考文献数

- 24

目的 社会活動は,高齢者の健康維持やQOLの向上に重要な役割がある。本研究は,地方都市在住の高齢者における社会活動への不参加に関連する要因について,社会活動の種類別(仕事,町内会活動,趣味の会,老人クラブ)に検討することを目的とした。方法 2014年に富山県に居住する65歳以上の高齢者の中から0.5%で無作為抽出された1,537人のうち947人を分析対象とした。男女別に各社会活動への参加の有無を従属変数,その他の項目を独立変数として,ポアソン回帰分析を用いて有病割合比(Prevalence Ratio,以下PR)を算出した。有意水準は両側検定において5%とした。結果 男性426人(平均年齢73.9±6.5歳),女性521人(平均年齢74.8±7.0歳)であった。 仕事は,男女ともに高年齢(男性75歳以上PR1.15,女性70歳以上PR1.11)で無就業が多く,男性では通院治療中(PR1.09)と改訂長谷川式簡易知能評価スケール(以下,HDS-R)21~25点(PR1.09)と20点以下(PR1.12)の無就業が多く,女性では飲酒者(PR0.93)の無就業が少なかった。 町内会活動は,男女ともに高年齢(男性70歳以上PR1.12,女性80歳以上PR1.11)で不参加が多く,男性では肉体労働のみの職歴(PR1.12)とHDS-R20点以下(PR1.16)の不参加が多く,女性では独居(PR0.92)の不参加が少なかった。 趣味の会は,男女ともに肉体労働のみの職歴(男性PR1.05,女性PR1.08)の不参加が多く,男性では9年以下の教育歴(PR1.05),女性では独居(PR1.07)の不参加が多かった。年齢および認知機能の低下との関連はみられなかった。 老人クラブは,男女ともに高年齢(男性75歳以上PR0.89,女性70歳以上PR0.93)と飲酒者(男性PR0.91,女性PR0.89)の不参加が少なく,男性では喫煙者(PR1.06)と精神的自覚症状あり(PR1.09),女性ではHDS-R20点以下(PR1.13)の不参加が多かった。結論 地方都市在住の高齢者における社会活動は,社会活動の種類により不参加の関連要因が異なっていた。これらの地方都市在住の高齢者の特徴を踏まえた対策を検討することの重要性が示唆された。

- 著者

- Seiichiro IMATAKA Rei ENATSU Tsukasa HIRANO Ayaka SASAGAWA Masayasu ARIHARA Tomoyoshi KURIBARA Satoko OCHI Nobuhiro MIKUNI

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.215-222, 2022-05-15 (Released:2022-05-15)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2

The aim of the present study was to evaluate motor area mapping using functional magnetic resonance imaging (fMRI) compared with electrical cortical stimulation (ECS). Motor mapping with fMRI and ECS were retrospectively compared in seven patients with refractory epilepsy in which the primary motor (M1) areas were identified by fMRI and ECS mapping between 2012 and 2019. A right finger tapping task was used for fMRI motor mapping. Blood oxygen level-dependent activation was detected in the left precentral gyrus (PreCG)/postcentral gyrus (PostCG) along the "hand knob" of the central sulcus in all seven patients. Bilateral supplementary motor areas (SMAs) were also activated (n = 6), and the cerebellar hemisphere showed activation on the right side (n = 3) and bilateral side (n = 4). Furthermore, the premotor area (PM) and posterior parietal cortex (PPC) were also activated on the left side (n = 1) and bilateral sides (n = 2). The M1 and sensory area (S1) detected by ECS included fMRI-activated PreCG/PostCG areas with broader extent. This study showed that fMRI motor mapping was locationally well correlated to the activation of M1/S1 by ECS, but the spatial extent was not concordant. In addition, the involvement of SMA, PM/PPC, and the cerebellum in simple voluntary movement was also suggested. Combination analysis of fMRI and ECS motor mapping contributes to precise localization of M1/S1.

1 0 0 0 OA 定跡集将棋早学 : 頭書将棋珍手選

1 0 0 0 OA 第26話 創薬の決死隊

- 著者

- 荒田 洋治

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.9, pp.866_1, 2016 (Released:2016-09-02)

薬学と関りをもった50年の間,筆者が経験した事柄を,様々な観点から捉え,日本薬学会会員に向けて綴った短いエッセイ集です。

1 0 0 0 OA コカ・コーラⓇ局注療法が奏功した胃石の一例

- 著者

- 義山 麻衣 大西 知子 前田 有紀 荒川 丈夫 飯塚 敏郎 小泉 浩一

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.1, pp.76-78, 2020-12-18 (Released:2021-01-08)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 2 1

A 73-year-old man was admitted with vomiting and left costal pain.He had undergone pylorus-preserving gastrectomy with B-1 reconstruction and was recently eating many persimmons. Physical examination revealed tenderness in the upper abdomen and left-side ribs. Abdominal CT showed a mass containing air in the gastroduodenal anastomosis. Esophagogastroduodenoscopy revealed a bezoar of about 10 cm in diameter in the remnant stomach. It was difficult to crush the bezoar with a grasping forceps and snare. Coca-Cola was locally injected, which softened the bezoar. We could then crush the bezoar with the grasping forceps and snare, and removed the bezoar. Oral administration or nasogastric lavage of Coca-Cola were reported as treatments for bezoars. In our case, the treatment time of a bezoar was significantly shortened by local injection of Coca-Cola and the bezoar could be treated with a small amount of Coca-Cola compared with that in previous reports.

1 0 0 0 OA 『プラマーナ・ヴァールティカ』プラマーナシッディ章の研究(6)

- 著者

- 稲見 正浩

- 出版者

- 東京学芸大学紀要出版委員会

- 雑誌

- 東京学芸大学紀要. 第2部門, 人文科学 (ISSN:03878929)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.11-35, 1997-02

- 著者

- 大森,隆子

- 出版者

- 日本保育学会大会準備委員会

- 雑誌

- 日本保育学会大会研究論文集

- 巻号頁・発行日

- no.41, 1988-05-10