1 0 0 0 OA 近代における在家知識人の法華経解釈 ─法華会・小林一郎の事例─

- 著者

- 大西 克明

- 出版者

- 東洋学研究所

- 雑誌

- 東洋学研究 = TOYO UNIVERSITY ORIENTAL STUDIES (ISSN:02889560)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.335(206)-348(193), 2021

1 0 0 0 OA レーザ積層造形されたSUS316Lステンレス鋼の機械的性質と組織に及ぼす窒素雰囲気の影響

- 著者

- 宮内 創 横田 耕三

- 出版者

- 一般社団法人 粉体粉末冶金協会

- 雑誌

- 粉体および粉末冶金 (ISSN:05328799)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.8, pp.441-446, 2020-08-15 (Released:2020-08-15)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

This research evaluated the effect of nitrogen absorption into austenitic stainless steel in selective laser melting (SLM) process. Microstructures and mechanical properties of SUS316 specimens fabricated by SLM in different atmosphere, nitrogen and argon, were investigated. The results of microscopy observation of as-built specimen fabricated in nitrogen showed a fine cellular microstructure. In contrast, coarse columnar grains grew up from melt pool boundaries were observed in the microstructure of as-built specimen fabricated in argon. The ultimate tensile strength, yield strength and hardness of as-built specimen in nitrogen were considerably higher than those of specimen in argon and conventionally processed material. These were considered to be the cause of the difference in microstructures and nitrogen absorption. Post-SLM solution heat treatment (SHT) reduced the tensile strength and hardness of both specimens and improved their ductility. However, the tensile strength and hardness of the specimen in nitrogen were still higher than those in argon.

1 0 0 0 OA 文化の類型とコミュニケーションギャップ

- 著者

- 藤本 久司 FUJIMOTO Hisashi

- 出版者

- 三重大学人文学部文化学科

- 雑誌

- 人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要 (ISSN:02897253)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.145-155, 2011-03-30

世界の文化を類型化し対比する主要な研究から「コンテクスト」「時間感覚」「結論の位置」「視線」「対面距離」「身体接触」「あいづち」に視点をおいたものをとりあげる。また、コミュニケーションギャップの具体例をいくつか挙げ、上記研究及び他の複数の視点から考察を行うと、1つの例にも様々な文化背景の要因が関わっていることがわかる。われわれは現代社会の異文化間コミュニケーションにおける非言語の重要性を一層注視しなければならない。ネット社会の発展の中で、文化背景を軽視した言語だけのコミュニケーションが増えることで、不要な誤解や摩擦が増え、時に極端な情報が伝わっている。誤解や無理解はそのままにしておくと偏見に変わる。理由や文化背景を正しく知り、また、説明する努力が求められる。メッセージの送り手は、送る相手の文化スタイルに合わせないとメッセージの内容が正しく伝わらない、ということを再認識することが必要だ。そのため自文化を深く知り、異文化の相手に正確に説明することと、接触する相手の文化について事前の理解を深めた上でコミュニケーションすることが肝要である。

1 0 0 0 OA 札幌およびその近郊におけるシワクシケアリの2型について

- 著者

- 水谷 章

- 出版者

- The Ecological Society of Japan

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.131-137, 1981-06-30 (Released:2017-04-12)

- 被引用文献数

- 1

Based upon ecological aspects, Myrmica ruginodis Nylander from Sapporo and its vicinitv is divided into two forms, one occurring in riverside areas and the other in woodland. The riverside form is polygynous and produces fewer new queens, which suggests colony reproduction by fission and the internest movement of workers. The woodland form is generally monogynous, produces many queens, and conducts colony reproduction by solitary queens.

1 0 0 0 OA 八木久美子著『神の嘉する結婚──イスラムの規範と現代社会──』

- 著者

- 平 寛多朗

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.3, pp.119-124, 2021-12-30 (Released:2022-03-30)

1 0 0 0 偉人の少年時代

- 著者

- 佐々木秀一, 松本彦次郎 監修

- 出版者

- 實業之日本社

- 巻号頁・発行日

- vol.12歳の卷, 1935

1 0 0 0 OA 内生菌が樹木落葉のリグニン分解に果たす役割

- 著者

- 大園 享司 広瀬 大 Takashi Osono Dai Hirose

- 出版者

- 同志社大学ハリス理化学研究所

- 雑誌

- 同志社大学ハリス理化学研究報告 = The Harris science review of Doshisha University (ISSN:21895937)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.41-51, 2020-04-30

樹木の生葉に由来する内生菌が枯死葉からも出現しその分解に関与することが知られている。本総説では、樹木の葉リターの分解に関わる内生菌の分類と生態を集約した。内生菌の葉リターにおける出現、定着、遷移、存続と、分解プロセスへの貢献についてまとめた。環境DNAを対象とした分子生物学的手法を用いた予備的な研究から、亜熱帯林と熱帯林の樹木葉でのリグニン分解に果たす内生菌の役割は小さいことが示唆された。

1 0 0 0 OA 日本人学習者の目指す明瞭性(intelligibility)の高い英語発音とは

- 著者

- 山根 繁

- 出版者

- 関西大学外国語学部

- 雑誌

- 関西大学外国語学部紀要 = Journal of foreign language studies (ISSN:18839355)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.129-141, 2015-10

Today, English is not only used as a means of communication in English speaking countriesbut also in many other countries in the world as a useful tool for international communication.In terms of “English as an International Language,” we may be able to regard “JapaneseEnglish” as one variant of English. Then, to what extent is English spoken by Japaneselearners intelligible? Should all the pronunciation errors be corrected? There seems to be a general shift of interest in research on error analysis from the categorization of errors committed by non-native speakers of the target language to the investigation of the intelligibilityof non-native speech judged by native/non-native speakers. More recent studies,however, concentrate more upon how these errors are perceived by native/non-nativespeakers and which errors impede communication. It is reasonable to assume that there may be some errors in pronunciation which are relatively more understandable, while other errorsseverely disrupt communication. It is pointed out in this paper that misplaced word accentwould severely impede intelligibilty. Pronunciation errors in consonants also affect intelligibilty while the effects of vowel mispronunciation might have on communication were limited.

1 0 0 0 OA 「翻訳者の使命」について

- 著者

- 林 完枝

- 出版者

- 明治学院大学言語文化研究所

- 雑誌

- 言語文化 (ISSN:02881195)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.23-33, 2019-03-31

特集 トランスレーション・アダプテーション・インターテクスチュアリティ

- 巻号頁・発行日

- 1945

- 著者

- Takao Fujisawa Terufumi Shimoda Keisuke Masuyama Kimihiro Okubo Kohei Honda Mitsuhiro Okano Toshio Katsunuma Atsuo Urisu Yasuto Kondo Hiroshi Odajima Kazuyuki Kurihara Makoto Nagata Masami Taniguchi Shoichiro Taniuchi Satoru Doi Tomoshige Matsumoto Shoji Hashimoto Akihiko Tanaka Kensuke Natsui Nahoko Abe Hideki Ozaki

- 出版者

- Japanese Society of Allergology

- 雑誌

- Allergology International (ISSN:13238930)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.347-356, 2018 (Released:2018-07-28)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 7

Background: To evaluate the long-term safety of subcutaneous immunotherapy with TO-204, a standardized house dust mite (HDM) allergen extracts, we conducted a multicenter, open label clinical trial.Methods: Japanese patients aged 5-65 years were eligible for the study, if they had HDM-induced allergic rhinitis (AR), allergic bronchial asthma (BA), or both. TO-204 was administered in a dose titration scheme, and the maintenance dose was determined according to the predefined criteria. The treatment period was 52 weeks, and patients who were willing to continue the treatment received TO-204 beyond 52 weeks. This clinical trial is registered at the Japan Pharmaceutical Information Center (Japic CTI-121900).Results: Between July 2012 and May 2015, 44 patients (28 with AR and 16 with allergic BA) were enrolled into the study. All patients were included in the analysis. The duration of treatment ranged from 23 to 142 weeks and the median maintenance dose was 200 Japanese allergy units (JAU). Adverse events occurred in 22 patients (50%). The most common adverse event was local reactions related to the injection sites. Four patients experienced anaphylactic reactions when they were treated with the dose of 500 JAU. Two patients experienced anaphylactic shock with the doses of 1000 JAU at onset. These 6 patients could continue the study with dose reduction.Conclusions: Safety profile of TO-204 was acceptable in Japanese patients with HDM-induced AR or allergic BA. Higher doses should be administered carefully, because the risk of anaphylaxis increased at doses of 500 or 1000 JAU.

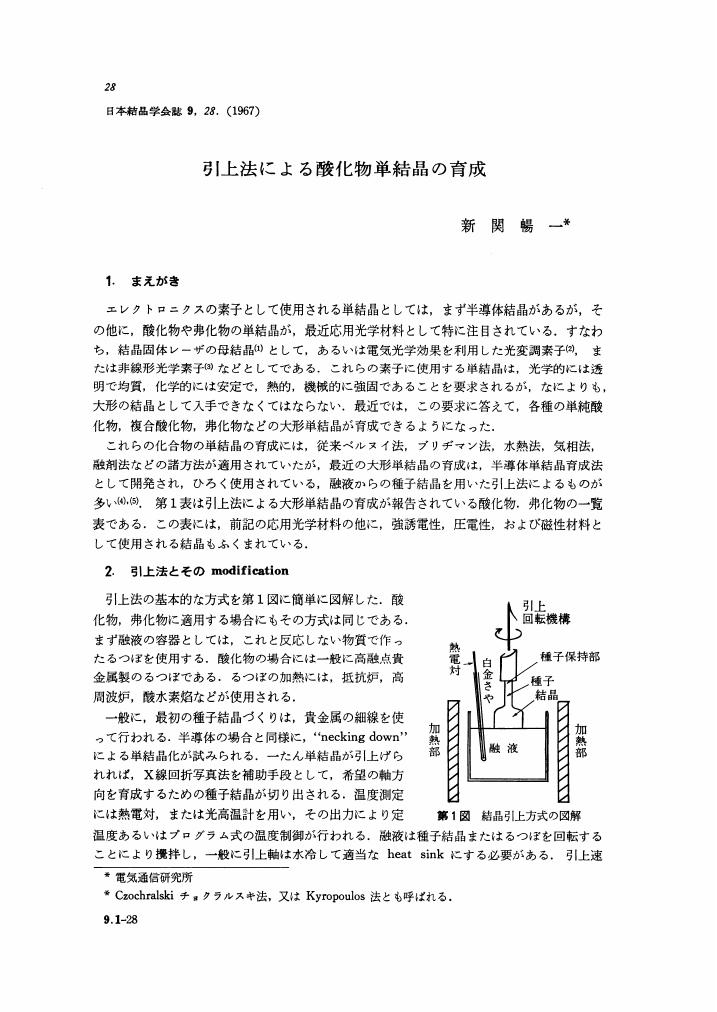

1 0 0 0 OA 引上法による酸化物単結晶の育成

- 著者

- 新関 暢一

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.28-34, 1967-02-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 35

1 0 0 0 OA ビタミンAとβ-カロテンによる疾病の予防と治療

- 著者

- 高橋 典子 今井 正彦 李 川

- 出版者

- 公益社団法人 日本油化学会

- 雑誌

- オレオサイエンス (ISSN:13458949)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.12, pp.523-530, 2014 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 66

ビタミンAは約200年前に発見されてから,様々な役割を果たす重要な栄養素として認められてきた。現在,活性型ビタミンAであるレチノイン酸は前骨髄性白血病患者に対し分化誘導療法薬(抗がん剤)として使用されているが,他のがんや疾病に対する応用も期待される。近年,レチノイン酸以外のレチノールを含むレチノイドに抗がん作用があることが示され注目が集まっている。そこで本稿では,ビタミンAの供給,及び,生体内でのビタミンAの動態,代謝,作用についての新しい知見を,1)β-カロテンの作用と供給源としてのレッドパーム油,2)レチノイン酸の腸内免疫賦活作用,3)ビタミンAに関連する新技術[レチノイン酸の可視化,レチノイン酸結合タンパク質の分解促進法,レチノイン酸のLC/MS/MSによる新規定量法],4)ビタミンAに関連する新素材[新規レチノイン酸誘導体由来化合物の抗酸化作用と抗がん作用(Non-genomic action)],の内容で紹介する。ビタミンAの補助食品としての活用法の構築や予防薬・治療薬の開発を行い,健常人や患者のQOLの向上に寄与できる研究を目指す。

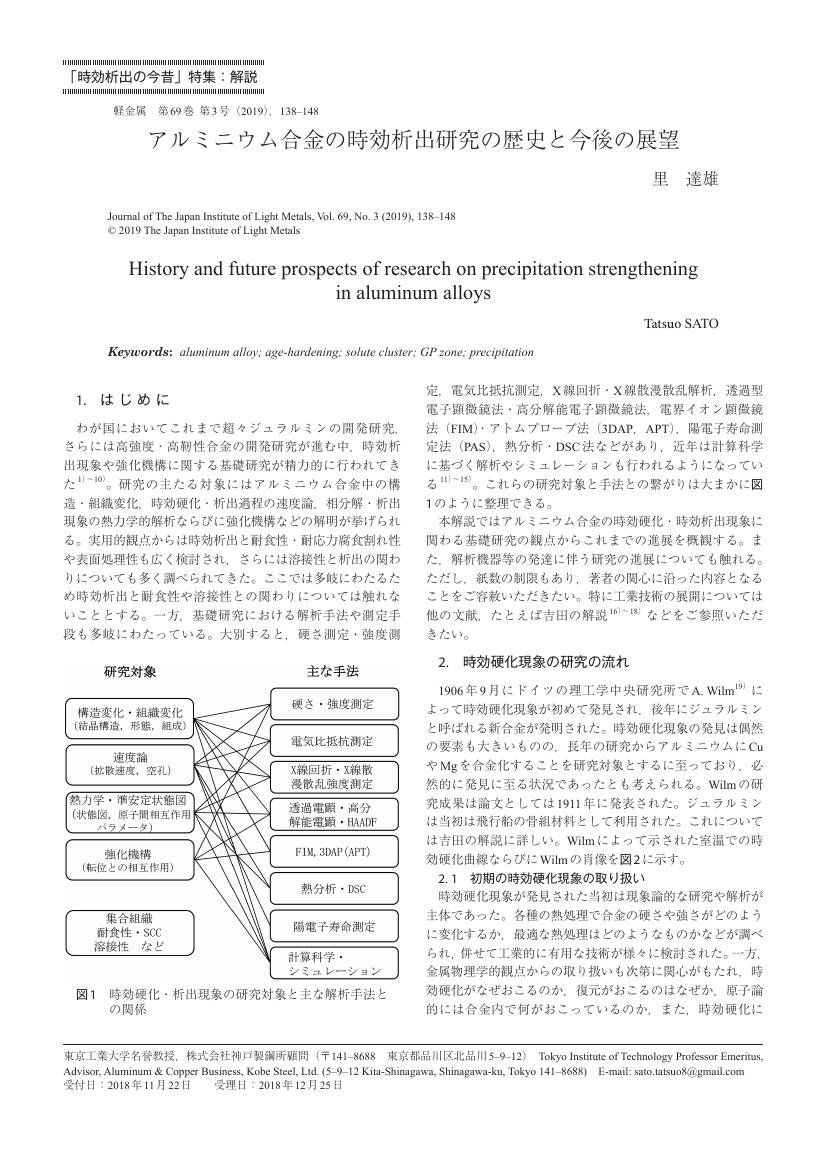

1 0 0 0 OA アルミニウム合金の時効析出研究の歴史と今後の展望

- 著者

- 里 達雄

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.138-148, 2019-03-25 (Released:2019-06-30)

- 参考文献数

- 112

- 被引用文献数

- 1 1

- 著者

- 川口 広美 後藤 賢次郎 草原 和博 小川 正人

- 出版者

- 日本教科教育学会

- 雑誌

- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.85-94, 2014 (Released:2020-01-26)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

近年,「教科教育学」の学問上の位置づけや独自性を海外の視点から見直す動きがある。社会科教育学研究では,研究方法の日米比較を通して議論が重ねられてきた。この過程で特に争点となったのは,研究のあり方・目的についてと,「研究」と「開発」の関係である。そこで本研究は,米国在住の社会科教育学研究者へのインタビュー結果から,日本の研究との研究方法上の共通点と相違点の背景にある研究観を明らかにすることを目的とする。インタビュー結果からは,調査対象となった米国在住の研究者の社会科観と研究方法には多様な関係が見られたこと,現場教師の取り組みを映し出す「鏡」を提供することを研究の貢献としていること,背景には構成主義的な社会観があることを明らかにした。これらは,日本の教科教育学研究の特質を浮き彫りにするとともに,将来の教科教育学の国際比較に向けた研究の課題を示唆している。