1 0 0 0 OA HopkinsのTerrible Sonnetsについて

- 著者

- 林 茂子

- 出版者

- 東京女子大学

- 雑誌

- 英米文学評論 (ISSN:04227808)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.83-101, 1960

Hopkins' so-called "terrible sonnets" are utterly different from his earlier pieces, especially the poems of nature, in point of tone and imagery. Instead of brightness, happiness and harmony, here are darkness, desolation, a sense of disconnectedness, and a biting agony. Hopkins' nature poems describe beautiful things of nature, and at the back of them there is a firm sense of relation with God; in the terrible sonnets that sense is totally lacking, and the poet desperately seeks for it. The tension that gives beauty to the poems of nature is a natural, exhilarating kind of tension that springs out when a creature expresses its "self" to the full in conformity with the Creator's aim; the tension we find in the terrible sonnets is a terrible, twisted, unnatural, but no less beautiful, kind of tension that arises when the sorrow and anguish of man's self separated from God is opposed by the Christian faith and the energy of recovery. The poet, who is extremely sensitive to individuation or 'selving,' now in these sonnets painfully tastes the bitter taste of his own self, and the spiritual world the poet lives in is a fearful, dark night that seems to be endless. What these sonnets so vividly present before us is the tragedy of man's absolute self that takes place when the self is cut off from God and is left by itself. He can feel nothing but his own self with the sureness of the senses, and that self is as bitter as gall with the curse which is self-existent within it. Man, cut off from God, is in itself curse and sin, and the sorrow and anguish he suffers is a scourge for it. Individuation is good when it is in relation to God, but individuation without such a relation-to be 'selved' absolutely-is a damnation. Thus compelled to face the sin, worthlessness, and helplessness of his absolute self, the poet eventually learns to give up the pursuit of self with which he has been obsessed; he knows he is powerless and that he can do nothing but rely on God. He gradually learns the virtue of patience, a virtue that requires selflessness and the firm faith to obey God. The concluding parts of the sonnets, "Patience, hard thing..." and "My own heart let me more have pity on," suggest that the poet is beginning to perceive a light, a hope that he might get out of the terrible world and recover the sense of relation with God. Now Hopkins, even when he is in the depth of desolation and agony, never doubts the existence and righteousness of God. The trouble with him is not that he does not believe in God, but that he does believe in God and cannot feel the relation with Him with all his senses. The terrible sonnets are in a sense the poet's desperate effort to seek for the confirmation of this relationship. It is because of his faith that he suffers, and it is because of his faith, too, that he recovers. The terrible sonnets of Hopkins are beyond doubt a touching experience of a Christian soul that is extraordinarily sensetive. These, however, are also appealing, considered as an experience of a modern man who acutely feels a sense of uncertainty and disconnectedness in this world and looks for certainty and a solid relationship. The terrible sonnets are more directly the poems of personal experience than other works of his, as the style indicates; they are strongly emotional, at times even sentimental and almost hysterical. Nevertheless, they are excellent, creative works of art, and we must remember that it is only after writing these sonnets that the poet could compose "That Nature is a Heraclitean Fire and of the comfort of the Resurrection," a poem of an objective, inclusive vision and an intense but calm feeling.

- 著者

- 東海林 徹 桜田 忍 木皿 憲佐

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.11-18, 1975 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

Metaraminol(MA)脳内投与によるマウスの行動変化について検討を加え,次のような成績が得られた.1)MA脳内投与によって光束法およびopen-field testでとらえた自発運動量は投与直後に増加,後,減少するという2相性を示した,2)MA160μg脳内投与30分後,脳内CAに変動は認められなかったが,6時間後,脳内CAの著明な減少が認められた.3)Reserpineおよび6-hydroxydopamine(6-OHDA)による自発運動量減少作用に対してMAは拮抗した.この拮抗はreserpine処理群に対してよりも,6-OHDA処理群に対しての方が強かった.4)Reserpineによるptosis,catalepsyに対してMAは拮抗作用を示した.5)MA投与6時間後に抗methalnphetamine作用が認められた.

1 0 0 0 IR 宣長の「もののあはれ」

- 著者

- 井手 恒雄

- 出版者

- 福岡女子大学文学部

- 雑誌

- 文芸と思想 (ISSN:05217873)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.1-9, 1954-07

1 0 0 0 IR 本居宣長「もののあはれ」論の発展過程

- 著者

- 浜本 純逸

- 出版者

- 広島大学教育学部光葉会

- 雑誌

- 国語教育研究 (ISSN:02873354)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.155-167, 1963-12-25

1 0 0 0 IR 「もののあはれ知る」といふこと

- 著者

- 犬塚 旦

- 出版者

- 大阪大学国文学研究室

- 雑誌

- 語文 (ISSN:03874494)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.17-23, 1959-08

1 0 0 0 乗馬クラブにおける馬 Halicephalobus 感染症の続発

- 著者

- 高井 光 芝原 友幸 村上 俊明 林 みち子 門田 耕一

- 出版者

- 日本獸医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 = Journal of the Japan Veterinary Medical Association (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.105-108, 2005-02-20

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 7

石川県内の乗馬クラブにおいて, 10歳のサラブレッド去勢馬が沈うつ, 発熱, 転倒を伴う運動失調を呈したため, 2003年6月, 安楽死処置が施された. 剖検時, 右側腎臓には, 2個 (おのおの約5×5×3cm) の硬固感を有する, 灰白色, 融合性肉芽腫性腫瘤が認められた. 病理組織学的に, <I>Halicephalobus gingivalis</I>による多発性肉芽腫性腎炎が認められ, 類似病変が脳, 浅頸リンパ節にもみられたことから, 本症例を国内3例目の<I>Halicephalobus</I>感染症と診断した. 当該乗馬クラブでは, 2000年3月に国内2例目の発生があったことから, 腎臓由来線虫の形態と環境土壌試料由来のものを比較した. 土壌試料には, 多様な形態を持つ多数の線虫が認められた. そのいくつかは腎臓由来線虫と一致した. 土壌中に多数の線虫が存在することより, 環境に存在する自由生活性の<I>Halicephalobus</I>が馬の感染源となる可能性が示唆された.

1 0 0 0 IR 古典文学における日本人の自我の自覚史

- 著者

- 赤羽根 龍夫 Tatsuo Akabane

- 雑誌

- 基礎科学論集 : 教養課程紀要 = Bulletin of liberal arts and science

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.1-54, 1993

1 0 0 0 OA ヨウ素と甲状腺

- 著者

- 宮井 潔

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.195-206, 1993 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

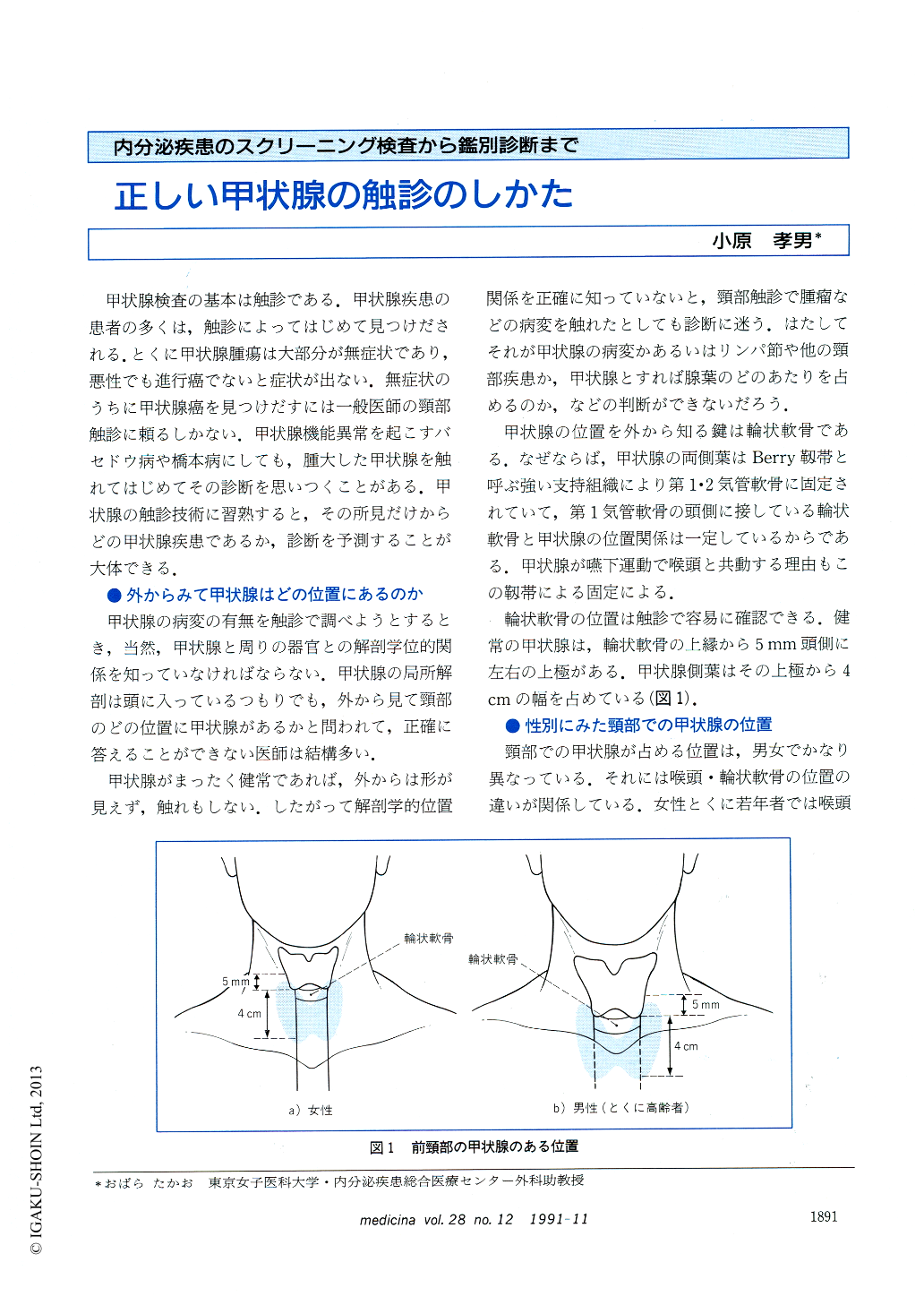

1 0 0 0 正しい甲状腺の触診のしかた

1 0 0 0 共時性のメカニズムに関する量子ホログラフィック宇宙論的考察

- 著者

- 奥 健夫 尾崎 真奈美

- 出版者

- 国際生命情報科学会

- 雑誌

- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.342-353, 2005

本研究では、量子論・ホログラフィック宇宙原理から、共時性(シンクロニシティー)のメカニズムに関する一考察を行うことを目的とした。宇宙の4次元時空の全情報は、3次元境界面に記録され、人間の意識場もそこにコード情報として記録されているモデルを提案してきた。この意識場とある物理事象が同時的生起することを共時性とした。3次元境界面上の虚数時間で表される特定の2つの情報I_<Cons>(r, it)/I_B(r, it)が共鳴する領域に生じる共時性モデルを提案した。これらI_<Cons>、I_Bは、宇宙全体の情報を含む内在かつ超越の状態にあり、2つの事象が重なる領域での4次元時空r_<CB>・実時間t_<CB>において、I_<CB>の情報を有する共時性現象が生じる。またもう一つのモデルとして、意識波動関数Ψ_C=Ae^<i(px-Et)/h>と宇宙の波動関数Ψ_<Univ>と同調・共鳴[(px-Et)_C=n(px-Et)_<Univ>]した領域が、共時性現象として通常の4次元時空に現れるメカニズムを提案した。今後さらに詳細なメカニズムの検討が期待される。

- 著者

- 田尻 龍平 青山 真人 井原 正俊 杉田 昭栄

- 出版者

- 日本家畜管理学会

- 雑誌

- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, 2016

- 著者

- 樹神 俊春

- 出版者

- 養賢堂

- 雑誌

- 畜産の研究 (ISSN:00093874)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.72-74, 2011-01

- 著者

- 綱分 憲明 田原 靖昭 湯川 幸一 千住 秀明 勝野 久美子

- 出版者

- 日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科學 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.339-349, 1993-08-01

全国高校体育大会の女子バレーボール準優勝チーム (1988.10) 及び優勝チーム (1989.8) の九州文化学園高校選手計24名の体格, 身体組成, VO<SUB>2</SUB>max及びO<SUB>2</SUB>debtmaxを測定した.また, 同時に11ケ月間のトレーニング効果について5人を対象に検討した.得られた結果の概要は次の通りである.<BR>1.身長及び体重の平均値は, 168.3±5.22cm, 59.82±4.93kgであった.<BR>2.皮脂厚和 (8部位) の平均値は, 109.1±20.72mmであり, 一般高校生のおよそ82%であった.<BR>3.%Fatの平均値は, 17.9±3.19%で一般高校生のおよそ77%であり, LBM及びLBM/Htの平均値はそれぞれ49.03±3.64kg, 29.13±1.95kg/mであった.<BR>4.体重当たりのVO<SUB>2</SUB>max及びO<SUB>2</SUB>debtmaxの平均値は, それぞれ45.7±3.35m1/kg・min, 94.8±14.79m1/kgであった.<BR>5.同様に測定した長崎県内ベスト4チーム選手値の平均は, %Fatで22.0±3.66%, VO<SUB>2</SUB>maxで42.4±5.30m1/kg・min, O<SUB>2</SUB>debtmaxで70.5±10.27m1/kgであった.<BR>6.高校トップレベルチーム選手は, 県高校ベスト4チーム選手に比べ, %Fatは有意に低く, VO<SUB>2</SUB>max及びO<SUB>2</SUB>debtmaxは有意に優れていた.<BR>7.%Fat及びVO<SUB>2</SUB>maxは, 我が国の大学, 実業団あるいは全日本レベルとほぼ同等値であった.<BR>8.11ケ月間のトレーニングにより, VO<SUB>2</SUB>max (m1/kg・min) で有意な向上が見られ, その伸びはおよそ8%であった.なお, %Fat, LBM及びO<SUB>2</SUB>debtmaxでは, 有意な差は見られなかった.<BR>以上のことから, 九州文化学園高校チーム選手は, 全国インターハイで優勝, 準優勝という成績を収めるに必要な優れた身体組成, 有酸素的体力及び無酸素的体力をトレーニングを通して有していた.また, 資質に恵まれた選手が多く入部することも高い競技力に貢献している.

1 0 0 0 小野寺先生を囲み医学の今昔を聞く-1-(座談会)

- 著者

- 小野寺 直助

- 出版者

- 大道学館出版部

- 雑誌

- 臨牀と研究 (ISSN:00214965)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.173-180, 1968-01

1 0 0 0 IR 台湾の文化政策にみる蒋経国の「本土化」補論

- 著者

- 菅野 敦志

- 出版者

- 立命館大学社会システム研究所

- 雑誌

- 社会システム研究 (ISSN:13451901)

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.29-50, 2019-03

1 0 0 0 女性目線によるカフェスタイルの家具提案(2)

2012 年 4 月、協同組合大川家具工業会(以下 工業会)の 設立 50 周年の記念事業として、「わたしの部屋つくり」をテー マに工業会加盟企業と九州産業大学芸術学部デザイン学科の連 携活動が始まった。初年度にあたる 2012 年に、既存の大川家 具の傾向として「女性消費者にとって魅力的な家具が少ない」 という問題点を指摘し、女性消費者を想定して家具の外観や寸 法、機能を再検討した「女子家具」という考え方を提案した。 提案に基づいて試作された女子家具は展示会で公開し、その際、 多くの消費者から一定の評価を得たことで、それまで大川があ まり重視していなかった「女性向け」というカテゴリーの存在 が認知され、2013 年以降の連携活動では「女性目線」による 家具開発を継続、研究している。本研究は 2014 年に日本デザ イン学会第5支部主催の研究発表会で報告した「女性目線によ るカフェスタイルの家具提案」以降の進捗を踏まえ、カフェス タイル家具の具体化について報告する。

1 0 0 0 台湾のたばこ遺構(下)

- 著者

- 清田 康之

- 出版者

- たばこ総合研究センター

- 雑誌

- たばこ史研究 (ISSN:0287668X)

- 巻号頁・発行日

- no.150, pp.28-38, 2020-02

1 0 0 0 台湾のたばこ遺構(上)

- 著者

- 清田 康之

- 出版者

- たばこ総合研究センター

- 雑誌

- たばこ史研究 (ISSN:0287668X)

- 巻号頁・発行日

- no.149, pp.6593-6605, 2019-11

- 著者

- 村川 徳昭 橋本 浩 大嶋 重則 豊田 幹夫 松木 明知 尾山 力

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.291-294, 1986

フルニトラゼパム+ブプレノルフィンによるNLA変法の副腎皮質機能に及ぼす影響について, 16~74歳の男女30人を対象とし, 開腹術群12人と非開腹術群18人の2群に分けて各々血漿コルチゾール濃度を指標として検討した. チオペンタール, サクシニルコリンで麻酔導入後, フルニトラゼパム20μg/kg, ブプレノルフィン3μg/kgを静注し, 70%笑気と30%酸素にて麻酔を維持した. 必要に応じて, パンクロニウム, d-Tcを投与した. 血漿コルチゾール濃度は本法自体により変化しなかったが、手術後漸増し麻酔覚醒時には最高値となった. 開腹術群に比べて非開腹術群では血漿コルチゾール濃度の上昇は少なく, 両群間の侵襲度の大小が原因と考えられた.

1 0 0 0 車輪付き旅行鞄における動作性に関する研究

- 著者

- 赤坂 拓郎 松崎 元

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.61, 2014

人がトロリーバッグを使用した際の、使いやすい高さ、ハンドルの傾斜角度、握る位置の高さの違いから多くの人が使いやすいハンドル位置に着目し、調査、実験によって今後の鞄開発の助けとなることを目的とする。男女30人に既存のトロリーバッグを使用してもらい問題点の確認を行った。押し歩行時の問題は手首への負担、バッグが思う方向へ進んでくれないがあった。引き歩行時はバッグが身体に当たる問題が身長が170㎝以上の人に見られた。問題解決のため実験用ハンドル部品を3Dプリンタで作成した。実験ハンドルを使用し問題を打開する。