- 著者

- 菅原 一

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.871, pp.19-36, 2020-12

1 0 0 0 OA 一塩基多型(SNP)の各種解析法とその薬理ゲノミックスへの応用

- 著者

- 田上 昭人

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.3, pp.189-196, 2000 (Released:2007-01-30)

- 参考文献数

- 18

ヒトゲノム計画の進展により,診断から薬の創薬まですべての過程は大きく影響を受け,近い将来には“ありふれた病気”に対しても患者の遺伝的体質に合わせた処方,治療が可能となる.このゲノム情報・技術をもとに患者各人に個別至適化した“テーラーメイド医療”を現実化するために,薬理ゲノミックスは,有用となる.薬理ゲノミックスの具体的方法論としてsingle nucleotide polymorphism (SNP,一塩基多型),特に,薬物応答性に関する遺伝子のSNPが重要となり,その解析法が開発されつつある.現在,SNP解析に用いられている高感度・高速度の解析法について紹介する.

- 著者

- 大澤 研一

- 出版者

- 大阪歴史博物館

- 雑誌

- 大阪歴史博物館研究紀要 (ISSN:13478443)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.55-66, 2020

- 著者

- 藤村 道代

- 出版者

- 金剛出版

- 雑誌

- 精神療法 (ISSN:09168710)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.681-683, 2016-10

1 0 0 0 OA 補聴器装用による外耳の皮膚病変について

- 著者

- 杉内 智子 大氣 誠道 大田 民樹 渋谷 恵夏 河村 直子 浅野 公子 岡本 途也 西山 茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.5, pp.599-600, 1996-09-05 (Released:2010-04-30)

標準的なパーキンソン病治療は、ドパミン受容体刺激薬あるいはドパミン前駆体であるL-DOPAの投薬である。特に、L-DOPAは極めて優れた抗パーキンソン効果を示すが、長期間の使用によって効果が減弱する上に、様々な副作用を引き起こす。そのため、L-DOPAによる長期治療のために、幾つかの薬剤が開発されているが、全てL-DOPAの効果を持続させドパミン神経を興奮させるものである。従って、非ドパミン系神経に作用する従来とは全く作用機序の異なる抗パーキンソン病薬の開発が望まれる。パーキンソン病における運動機能の異常は、いわゆる大脳基底核を介した「直接路」あるいは「間接路」の神経伝達経路の不均衡として発現する。直接路は入力部である線条体と出力部である淡蒼球内節や黒質網様部の間を直接つなぎ、抑制性アミノ酸作動性の神経である。一方、間接路は介在部である淡蒼球外節と視床下核を経由して両者を間接的につなぎ、抑制性アミノ酸作動性と興奮性アミノ酸作動性神経が組み合わされている。従って、これらの経路の非ドパミン神経の不均衡を改善すれば、パーキンソン病治療の有効な補助薬となると考えられる。セロトニン1A(5-HT1A)受容体は、抗うつ薬や抗不安薬が作用する重要な部位であると考えられている。5-HT作動性神経は、縫線核を起始部として基底核にも投射している。また、5-HT1A受容体は、縫線核および海馬と同様に皮質、視床下核および淡蒼球内節に高密度に発現している。本研究は、5-HT1A受容体刺激薬の抗パーキンソン病効果を行動薬理学的に評価し、その効果が基底核における運動神経回路の不均衡改善であることを神経化学的に証明した。これらの5-HT1A受容体が発現している基底核は、興奮性アミノ酸作動神経であり、5-HT1A受容体の刺激はこれら神経を抑制することが知られている。従って、パーキンソン病では興奮状態であるこれら基底核の5-HT1A受容体を刺激することによって、運動能の改善に寄与するものと考えられた。この知見は、新たな作用機序を有する抗パーキンソン病治療薬の開発に有用であると考えられる。

- 著者

- 古厩 勝彦

- 出版者

- The Japanese Association of Educational Psychology

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.65-75,124, 1964

ろう者の手話または口話によつて送話された内容の了解度を,(A) 書記再生,(B) 絵画選択の応答方法により検討した。送話は黒白8<SUB>m</SUB>/m映画により, 送話文は相当平易なものを使用した。口話による低書記再生の場合にはむしろ読み取りともいうべき応答方法であるが, 手話による (A) と手話,<BR>口話による (B) の方法は了解度をみるものと考えられる。ただ,(A) による場合には「言語力」というべきものによつて相当に結果は左右され, 本研究においても結局このような能力によつてSp. R., Si. R. の成績はともに大きく影響を受けていた。(B) の場合には偶然による見かけの成績におわる危険を伴なつているものではあつたが, こうした「言語力」によりあまり大きな影響を受けない方法によつてみた場合, Si. R. の方がSp. R. をうわまわる好成績をあげている。<BR>そして, Si. R. がだれにとつてもある程度までは行なえるものであるのに対して, Sp. R. は個人差が大きく, 成績のよいものは相当の成績をもおさめうるのに, 成績の悪いものはほとんどできないといつたように差がはげしく, その送話文によつてもでき・ふできの差が著しい。

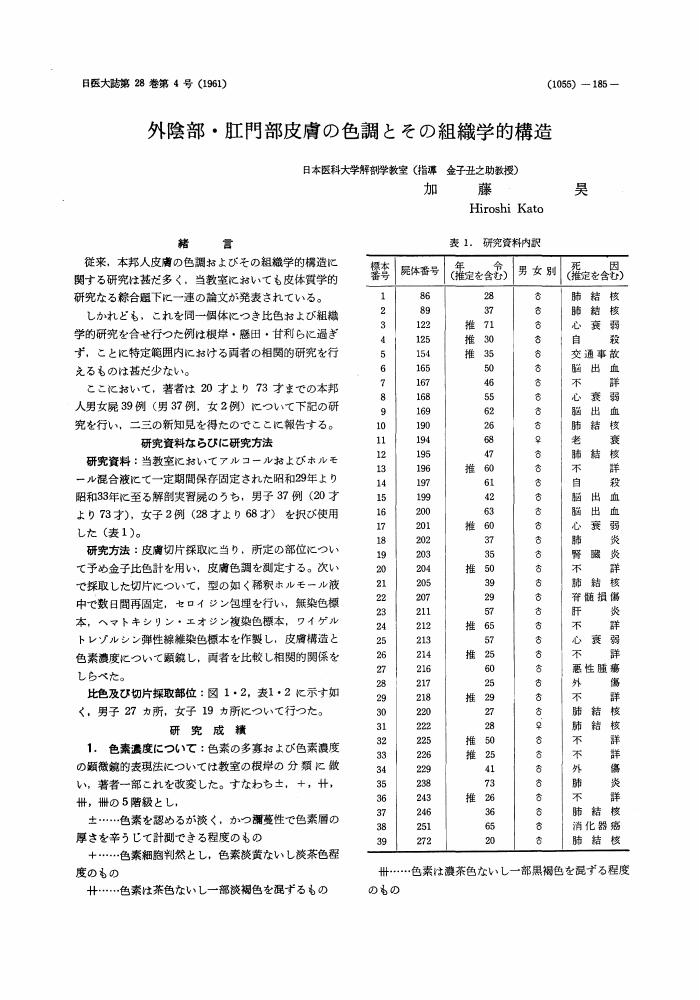

1 0 0 0 OA 外陰部・肛門部皮膚の色調とその組織学的構造

- 著者

- 加藤 昊

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.1055-1070_6, 1961-04-15 (Released:2010-10-14)

- 参考文献数

- 22

- 著者

- 立神 粧子

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 総合リハビリテ-ション (ISSN:03869822)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.487-492, 2006-05

- 被引用文献数

- 4

1 0 0 0 OA 子どもの昆虫採集に思う

- 出版者

- 日本環境動物昆虫学会

- 雑誌

- 環動昆 (ISSN:09154698)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.225-227, 1991 (Released:2016-08-01)

- 著者

- 小西 正泰

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.20, 2001-03-25 (Released:2018-09-21)

- 著者

- Sori Doval Maja

- 雑誌

- 津田塾大学紀要 = Journal of Tsuda College (ISSN:02877805)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.79-94, 2017-03-16

- 著者

- 牧林 功

- 出版者

- 日本鱗翅学会

- 雑誌

- やどりが (ISSN:0513417X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.259, pp.2-18, 2018-12-31 (Released:2021-01-01)

- 参考文献数

- 29

1 0 0 0 OA オオムラサキの祖先種について考える(一般講演,日本鱗翅学会第41回大会・講演要旨)

- 著者

- 伊奈 紘

- 出版者

- 日本鱗翅学会

- 雑誌

- やどりが (ISSN:0513417X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.171, pp.40, 1997-11-01 (Released:2017-08-19)

- 著者

- 酒井 亜希子

- 出版者

- 部落問題研究所

- 雑誌

- 部落問題研究 : 部落問題研究所紀要 (ISSN:02877856)

- 巻号頁・発行日

- no.232, pp.54-78, 2020-03

1 0 0 0 日本近世における疫病流行と医療環境

- 著者

- 海原 亮

- 出版者

- 績文堂出版

- 雑誌

- 歴史学研究 = Journal of historical studies (ISSN:03869237)

- 巻号頁・発行日

- no.1003, pp.39-47, 2020-12

1 0 0 0 IR 太陽黒点観測に見る近世後期の天文認識

- 著者

- 岩橋 清美

- 出版者

- 国文学研究資料館

- 雑誌

- 国文学研究資料館紀要 文学研究篇 = The Bulletin of The National Institure of Japanese Literature (ISSN:18802230)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.171-201, 2020-03-16

本論文は、太陽黒点観測記録をもとに、十八世紀後半から十九世紀にかけての天文認識について論じたものである。具体的には寛延二年(一七四九)の江戸幕府天文方の観測が記されている「三際図説並寛保以来実測図説」、寛政五年(一七九三)に京都伏見で行われた観望会の記録「望遠鏡観諸曜記」、天保六年(一八三五)に自作のグレゴリー式反射望遠鏡を用いて国内で初めて約一年にわたる観測を行った国友一貫斎の「日月星業試留」を分析対象とした。これらの観測記録を通して、暦学に直接、関係しない天体の運行や天体表面の観測に興味を持った知識人と職人の文化的な繋がりを明らかにした。職人たちは、西洋の精巧な技術に魅せられ、それを趣味的に追求していくことで、結果として天文学における新しい分野を創出した。こうした彼らの天文学への関心の背景には、観測記録の写本の流布や天文書の出版があったのである。

1 0 0 0 幕末期における蒸気船運転と蒸気機関 : 加賀藩の発機丸を事例に

- 著者

- 坂本 卓也

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.294, pp.131-148, 2020

The author will clarify the engine operation and its specifications of Hakki-Maru of Kaga clan that was the steamship introduced to Japan at the end of the Tokugawa period. Hakki-Maru was propelled by sails and a steam engine on Japanʼs coastline. The engine operation was relatively smooth under the calm weather, but some steam leaks of the boiler occurred mainly at the stormy weather. Though the boiler of Hakki-Maru was designed to generate steam pressures of 60 psi., the steam pressure was frequently less than 1/4 of the maximum working pressure. The repair of the engine required the help of a Shogunate engineer with a lot of operating experience. Hakki-Maru built in the United Kingdom and was equipped with a compound engine. Also it is highly probable that a combination of cylindrical boiler and surface condenser was equipped. These were developed to improve the efficiency of the engine but had been just put into practical use. The frequent breakdowns at Hakki-Maru were due to the installation of the latest equipment that required careful operation and maintenance. The steamship sold to Japan at the end of the Tokugawa period included not only old ones but also new one equipped with some cutting-edge technology. Since the steamship itself was the means of transportation, the latest technology onboard could quickly spread to the distant locations.