- 著者

- Iqbal Julian Takuya Iwamoto

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.8, pp.1050-1059, 2021-08-01 (Released:2021-08-01)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

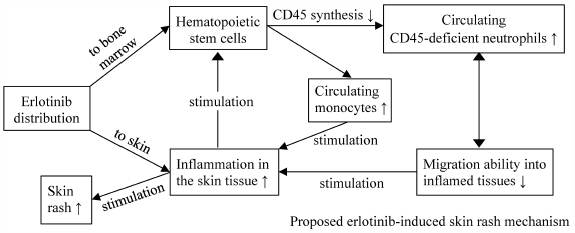

Skin rash is a common adverse event associated with erlotinib therapy. In severe conditions, the rash could affect patients’ QOL. If the rash occurrence can be predicted, erlotinib treatment failures can be prevented. We designed an in vivo study that applied erlotinib regimens resembling its clinical application to evaluate possible erlotinib-induced skin rash biomarkers for humans and simultaneously observe the effects of erlotinib discontinuation, followed with or without dose reduction, on rash development. Rats were divided into four groups: placebo, constant (erlotinib 35 mg/kg on d1–d21), intermittent (erlotinib 70 mg/kg on d1–d7 and d15–d21), and mimic (erlotinib 70 mg/kg on d1–d7 and erlotinib 35 mg/kg on d15–d21). Blood sampling was performed on d1, d8, d15, and d22. The samples were used to measure erlotinib concentrations, the level of hepatic and renal function markers, immune cell percentages, and immune cells’ CD45 expression levels. Erlotinib 70 mg/kg generated high mean circulating erlotinib concentrations (>1800 ng/mL) that led to severe rashes. Erlotinib dose reduction following rash occurrence reduced circulating erlotinib concentration and rash severity. After the treatment, the escalation of neutrophil percentages and reduction of neutrophils’ CD45 expression levels were observed, which were significantly correlated with the rash occurrence. This study is the first to show that erlotinib-induced skin rash may be affected by the reduction of neutrophils’ CD45 expression levels, and this is a valuable finding to elucidate the erlotinib-induced skin rash formation mechanism.

1 0 0 0 パワーストレッチ製品の問題点(サポートくつ下,レオタード等)

- 著者

- 岡野 志郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維機械学会

- 雑誌

- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.11, pp.P520-P522, 1981

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 《第5回》海洋作業船舶の自動操縦制御技術

- 著者

- 浜松 正典 加賀谷 博昭

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 = Journal of the Society of Instrument and Control Engineers (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.472-477, 2012-05-10

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 時事・プロジェクト 災害を「いなして」被害最小に

- 出版者

- 日経BP

- 雑誌

- 日経コンストラクション = Nikkei construction (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.741, 2020-08-10

環境省と内閣府は、地球温暖化で想定を超える災害が頻発する「気候危機」の到来を受け、自然機能の活用や危険エリアからの移住促進など「災害をいなす」取り組みを進める。 小泉進次郎環境相と武田良太防災相が2020年6月30日に共同声明を発表。気候変動対策…

1 0 0 0 OA 鐵道省鋼製客車の設計に就て

- 著者

- 鈴木 貞

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 機械學會誌 (ISSN:24331546)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.128, pp.627-696, 1927-12-20 (Released:2017-08-01)

1 0 0 0 OA 鋼製客車の設計計算に就て

- 著者

- 鈴木 貞

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 機械學會誌 (ISSN:24331546)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.177, pp.29-39, 1932-01-01 (Released:2017-08-01)

1 0 0 0 OA リードフレーム用銅合金におけるマイグレーション性の評価

- 著者

- 両角 宏喜 加藤 凡典 上田 重朋

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.11, pp.1163-1168, 1991-11-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 5

The dendritic migration of copper on taped lead frames is reproduced experimentally by dipping paird lead samples in pure water (0.8MΩ, 20±3°C) and subjecting them to a DC current of about 100μA.We found several effects of alloying elements and heat treatments for samples on migration. This migration model mechanism was suggested by investigating the microscopic structure of migration dendrites and analysing other supposable factors.

- 著者

- 井植 美奈子

- 出版者

- 京都大学公共政策大学院

- 雑誌

- 公共空間

- 巻号頁・発行日

- no.2014, pp.23-26, 2014

1 0 0 0 Wireless Sensor Nodes with Ultra-low Power Consumption for Low-Frequency Vibration Monitoring

- 著者

- Jian Lu Lan Zhang Hironao Okada Toshihiro Itoh Takeshi Harada Ryutaro Maeda

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.9, pp.355-360, 2015-09-01 (Released:2015-09-01)

- 参考文献数

- 14

System scaling down in the viewpoint of both electrical blocks and physical interconnection is essential to wireless sensor nodes for layout-free and maintenance-free ubiquitous applications in wireless sensor networks (WSN). In this work, a piezoresistive planar MEMS sensor with the sensitivity of 0.2∼0.3 mV/V/g was developed for the monitoring of vibrations at low-frequency of a few Hz. To reduce power consumption of the system to the lowest limit as well as to reduce the quantity of electrical components, a fully-integrated low-power customized LSI with universal interface to sensors was designed and fabricated by using 0.18 µm 1.8V/3.3V 1P6M logic process for power management, data acquisition, data processing, and data transmission by RF signal. Power supply to the sensor can be managed by the customized LSI for reducing its power consumption. Output analog signal from the sensor can be obtained by the customized LSI through on-chip integrated amplifier and AD convertor. To reduce size of the system to the lowest limit, buried bump interconnection technology (B2it™) was introduced for the integration of above customized LSI, MEMS sensor, crystal oscillator, and passive components into a 3D structure. Those technologies enable the production of the world smallest class wireless sensor nodes with ultra-low power consumption for low-frequency vibration monitoring, and for temperature and humidity measurement.

1 0 0 0 IR パリのチマルパイン

- 著者

- 篠原 愛人

- 出版者

- 摂南大学外国語学部「摂大人文科学」編集委員会

- 雑誌

- 摂大人文科学 = The Setsudai review of humanities and social sciences (ISSN:13419315)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.1-29, 2018-01

フランス国立図書館所蔵のチマルパインの『日記』がデジタル化され、オンラインで閲覧が可能になった。翻刻では不明瞭な抹消箇所や修正部分も、加筆部分の文字や空白部の大小、インクの色の違いなども、おかげでよく分かる。本稿ではそのような「加工」部分を分析し、『日記』の成立過程について考察した。大半のページは整然としており、『日記』が「最終段階に近い稿」であること、下書きを写したであろうことも見えてくる。転写したことは、抹消箇所からも指摘できる。また「日本」という語の綴りが3 段階(4 通り)に変化し、一部は上書き修正されていることも、今回、初めて分かった。綴りの変化は、ある研究者が言うように、チマルパインの作品の成立年を推定する手掛かりになる可能性があり、その場合、『日記』の果たす役割は大きい。しかし、その前にクリアすべき問題がある。本稿では、チマルパインの生活拠点であったサンアントニオ・アバー教会に関する本文記事と加筆文を分析し、彼がこの教会の先行きを不安視していたことを明らかにした。実際、1624年に同教会は存続の危機に陥り、チマルパインの生活環境も変化したと思われる。『日記』には、16 世紀のメキシコで「生ける聖人」として尊敬されたグレゴリオ・ロペスに関する3 つの加筆文(珍しくスペイン語)があるが、それらがいずれもフランシスコ・ロサの著したロペスの『伝記』からの引用であることを確認した。"Chimalpahin in Paris"0oday we can read the Chimalpahin's original manuscript of "Diario" on line,thanks to the digitalization of the text by the Bibliothèque Nationale de France, inParis. 0hrough his digitalized text, we can recognize his deletions, corrections,additions and blanks that were not so clearly indicated in former transcriptions ofhis texts.Most pages are written in such a neat hand that we suppose this is a nearly finaldraft based on other former ones. We found the spelling of "Japon" changed 3times (4 forms) in the Diario and sometimes it was corrected by transforming "b"-sinto "p"-s. 0hese changes of his spelling may be useful as an indicator of theChimalpahin's writing process, but not without problems.By analyzing his texts on San Antonio Abad church, we detected his anxietyabout the future of his church, which came true in 1624 when the patron of thechurch died and Augustinian order invaded to occupy it.Finally, his 3 additions on Gregorio López, so-called living saint of the 16thcentury Mexico, are written, unlike other parts of his text, in Spanish. We probedthese are literal quotations from Francisco Losa's "Biography of Gregorio Lopez"(1613).

1 0 0 0 OA 日本陸軍と"先の戦争"についての語り : 各連隊の「連隊史」編纂をめぐって

- 著者

- 一ノ瀬 俊也

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.8, pp.1370-1385, 2003-08-20 (Released:2017-12-01)

The intent of the present article is to analyze "histories" compiled by each regiment in the Japanese army from the Russo through the Sino-Japanese wars, concluding that such works were nothing the Sino-Japanese wars, concluding that such works were nothing but attempts to praise "the heroic past" and provide a means to instill such a consciousness in both the troops and society in general.The historical remembrances of the Russo-Japanese conflict were more and more emphasized with the outbreak of the First World War and the anti-war and anti-militarization movement that accompanied it.The descriptions of those who had died in past conflict were intended to stir the emotions of the troops and provide a route by which to legitimized "dying forons's country".Even on the local level during that time, "memorials to veterans" of both wars were compiled with the similar intention of establishing a forum upon which to instill a common sentiment about the viewpoints and logic of the military within local society.After the outbreak of the Manchurian Incident, "regimental histories" took on two distinct forms.The first consisted of memoirs concerning the victorious history of the Russo-and Sino-Japanese Wars, which in addition to insisting upon Japan's legitimate claim to Manchuria, tried to prove that even the Japanese people, who had not really experienced a genuine war since the Russo-Japanese conflict and had become used to peace, could indeed win another full-scale war, thus playing a role in attempts to instill"definite behavior patterns" and encourage the country's fighting spirit.The second contained contemporary regiment-by-regiment accounts of the Manchurina Incident told from the personal views of individual combatants with the intention of verifying the regiment's consciousness concerning the Incident, encouraging further sacrifices for the cause, and appsaling to society at large.The veteran memorial literature published on the local level at that time were compiled with a similar intent in mind, attempting like during World War I to instill military ideals and persuasive logic into society at large.

1 0 0 0 OA 論文 幼児期の言葉の発達を促す児童文化財の意義について

- 著者

- 岩根 浩

- 出版者

- 西九州大学子ども学部

- 雑誌

- 西九州大学子ども学部紀要 = Journal of Children's Studies of Nishikyushu University (ISSN:24348791)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.8-19, 2020-03-01

Cultural assets for children, such as picture books and kamishibai (story-telling with picture cards) not only play an important role in childcare and education but also are deeply involved in the de- velopment of the expertise and practical skills of nursery teachers and school teachers. Above all, they have a strong connection to areas such as language that are covered by the Education Guidelines for Kindergartens and the Childcare Guidelines for Nursery Schools. This paper will examine the signifi- cance of the role that cultural assets for children play in linguistic development in early childhood and discuss how they should be used in practice while taking into account the issue of continuity from nursery to elementary school education.

- 著者

- 比樂 憲一 遠西 昭寿

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.323-330, 2021-07-30 (Released:2021-07-30)

- 参考文献数

- 16

本研究は,小学校第5学年「振り子の運動」における「周期と振れ幅」の学習に概念転換方略(ストライク・ポズナー,1994)を導入し,児童が競合する複数の概念に対するコミットメントを変化させて理論を切り替え,科学理論へコミットしていく過程を運勢ライン法(遠西,2012)によって調査した実践的研究である。授業では,「周期と振れ幅」に関する対立理論の積極的な競合を可能にするため,振り子の運動をおもりの「速さ」と「移動距離」で説明する指導(川崎・中山・松浦,2012)を,先行的了解(野家,2007)に位置付けて単元冒頭に指導した。本実践では,概念転換が児童相互,児童と教師による社会的相互過程によって生じる(福田・遠西,2016)ことが確認された。この過程では理論が実験結果を予測する正確さや理論の合理性の理解に基づく理論間の葛藤といった認知的側面だけでなく,理論支持者の人数やそこに属する児童の特徴,教師が授業終末に行う科学理論への公知としての支持といった社会的側面が,概念の生態学的ニッチの変動に機能していることが明らかになった。

1 0 0 0 OA 凧の歴史

- 著者

- 黒田 隆二

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.540, pp.7-13, 1999-01-05 (Released:2019-04-08)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA マウス初期胚発生におけるminor ZGAの生物学的な役割

- 著者

- 阿部 健一郎 鈴木 穣 青木 不学

- 出版者

- 公益社団法人 日本繁殖生物学会

- 雑誌

- 日本繁殖生物学会 講演要旨集 第109回日本繁殖生物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-13, 2016 (Released:2016-09-16)

【目的】受精後の最初期に生じる遺伝子発現はzygotic gene activation(ZGA)と呼ばれている。マウスにおいてはまず1細胞期のS期にminor ZGAと呼ばれる遺伝子発現が生じ,この発現パターンは2細胞期のG1期まで維持される。その後,2細胞期のS期の進行に伴いminor ZGAとは大きく発現パターンが異なるmajor ZGAと呼ばれる遺伝子発現が生じる。これまでにmajor ZGAの特徴およびその機能については詳細に調べられているが,minor ZGAについては十分に明らかにされていない。そこで,受精後の最初の遺伝子発現であるminor ZGAの胚発生における役割を明らかにすることを目的として研究を行った。【方法】minor ZGAが開始される前に,RNA polymerase II(Pol II)のリン酸化酵素を可逆的に阻害する,5,6-dichloro-1-β- ribofuranosyl-benzimidazole(DRB)を培地に添加し,その後major ZGAが生じる2細胞期のS期にDRBを培地から除去し,転写を再活性化させた。これによりminor ZGAのみを時期特異的に阻害した。この条件下で胚発生を観察し,さらにRNAシーケンス解析によりDRB処理胚と未処理胚の遺伝子発現パターンを比較した。【結果】通常の胚は受精後96時間で95%が胚盤胞に到達するのに対し,DRB処理した胚では僅か7%しか胚盤胞に到達せず,65%の胚が2細胞期胚で発生を停止していた。さらに胚発生が停止した原因を究明するために,RNAシーケンス解析によりDRB処理した2細胞期胚と未処理の2細胞期胚の遺伝子発現パターンを比較したところ,本来2細胞期で発現が大幅に上昇するはずの,M期の進行に必要な3つの遺伝子が抑制されていた。これらの結果によりminor ZGAは胚発生の進行に必須なmajor ZGAを引き起こす役割があることが明らかになった。

1 0 0 0 OA 他者の痛み経験時の事象と表情が観察者の痛み理解と不快感に与える影響

- 著者

- 河村 康佑 若林 明雄

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.13-19, 2017-08-31 (Released:2017-12-16)

- 参考文献数

- 16

われわれは日常生活において,痛みを感じている他者を観察すると,痛みの理解や不快感の喚起が生じる.こうした「痛みの共感」に関する先行研究では,他者の痛み場面を示す表象として痛み事象と痛み表情の両方が用いられてきた.本研究の目的は,痛み事象と痛み表情が,他者の痛み場面において,他者の痛み理解と自身の不快感喚起にそれぞれどの程度影響を与えているのか明らかにすることであった.本研究では,痛み場面とは痛み事象と痛み表情から構成されるものとした.実験参加者は,痛み事象と表情が同画面内に映るように撮影した動画刺激に対し,推定されるターゲットの痛みと自分自身の不快感を0~10で評定した.実験の結果,不快評定においては,痛み事象の影響が痛み表情の影響よりも大きいことが示唆された.一方で,ターゲットの痛み推定では,痛み事象と痛み表情の影響に違いはなかった.このことから,他者の痛み場面における不快感喚起には,痛み事象が主として寄与していることが示唆された.

1 0 0 0 OA 術後19年目に大腸転移した乳癌の1例

- 著者

- 牧野 俊一郎 村田 幸平 岡村 修 中込 奈美 吉田 哲也 玉井 正光

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.10, pp.2711-2715, 2014 (Released:2015-04-30)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4

乳癌の大腸への転移は非常に珍しいとされている.今回われわれは,乳癌術後19年目に大腸転移を認め切除を行った1例を経験したので報告する.症例は71歳女性.19年前,乳癌に対して他院にて乳房切除術施行.再発なくフォローされていたが,便潜血陽性となり,下部消化管内視鏡検査を施行したところ横行結腸に2型病変を指摘された.生検にてGroup5,tub2の診断となり,原発性大腸癌として当院紹介となり,腹腔鏡下横行結腸切除術を施行した.切除標本の病理組織学的検査所見から乳癌からの大腸転移と判明した.術後8カ月で肝単発再発し,化学療法を行っている.乳癌の既往のある患者では,術後長期間経過していても,転移や再発の可能性があることを念頭に置く必要がある.

1 0 0 0 IR <判例研究>地方公共団体の議員の任期満了後に於ける除名処分の取消を求める訴の利益

- 著者

- 村上 義弘

- 出版者

- 大阪府立大学

- 雑誌

- 大阪府立大學經濟研究 (ISSN:04516184)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.152-159, 1961-12-31

- 著者

- 金澤 麻由子 Mayuko KANAZAWA

- 出版者

- 神戸芸術工科大学

- 雑誌

- 芸術工学2016

- 巻号頁・発行日

- 2016-11-25

本作「きみのいる家」は、2016年7月に出版した絵本『てんからのおくりもの』のメッセージ「花を贈る無償の愛」をコンセプトに、主人公の「てん」があたかも空中で巣から飛び出し、眼前にせまって花を贈るかのようなアートディスプレイであり、絵本の世界観を映像インスタレーション作品として制作したものである。空中結像技術を用いたディスプレイを使用することで、空中に浮遊し、観客に近づいては、はかなく消えゆく「てん」の映像アニメーションは、『てんからのおくりもの』のストーリーでありコンセプトである「無常観:もののあはれ」を表現している。2016年8月に銀座ステップスギャラリーにて開催した個展「絵本の時間」展での本作の展示風景とともに制作意図、制作方法などについて考察する。本作品はプロモーションウィンドウとして書店などでも展開した。