1 0 0 0 OA 水俣病情報センターの資料整備と活用

- 著者

- 蜂谷 紀之

- 出版者

- 日本アーカイブズ学会

- 雑誌

- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.111-126, 2017-12-31 (Released:2020-02-01)

水俣病情報センターは、環境省国立水俣病総合研究センターの付属施設であり、公文書等の管理に関する法律などの定めるところにより、歴史的・文化的・学術研究用の資料を収集・保管し、利用に供するための指定施設として、おもに水俣病関連資料を収蔵している。水俣病情報センターは、保有する資料が法律上の行政文書としての管理対象から除外される一方、個人情報保護などの必要な措置の下で、収蔵資料を広く一般の利用に供する責務を有している。水俣病情報センターは、水俣病資料の公開・一般利用の促進ならびに関連情報の発信を通じて、水俣病に関する知識の普及および関連学術研究の発展に寄与することが期待されている。本稿では水俣病情報センターの役割について解説し、水俣病関連資料とそれを利用した研究の一端を紹介する。

1 0 0 0 OA 急性冠症候群(ST上昇型心筋梗塞)

- 著者

- 山田 京志

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.8, pp.2295-2301, 2011 (Released:2013-04-10)

- 参考文献数

- 3

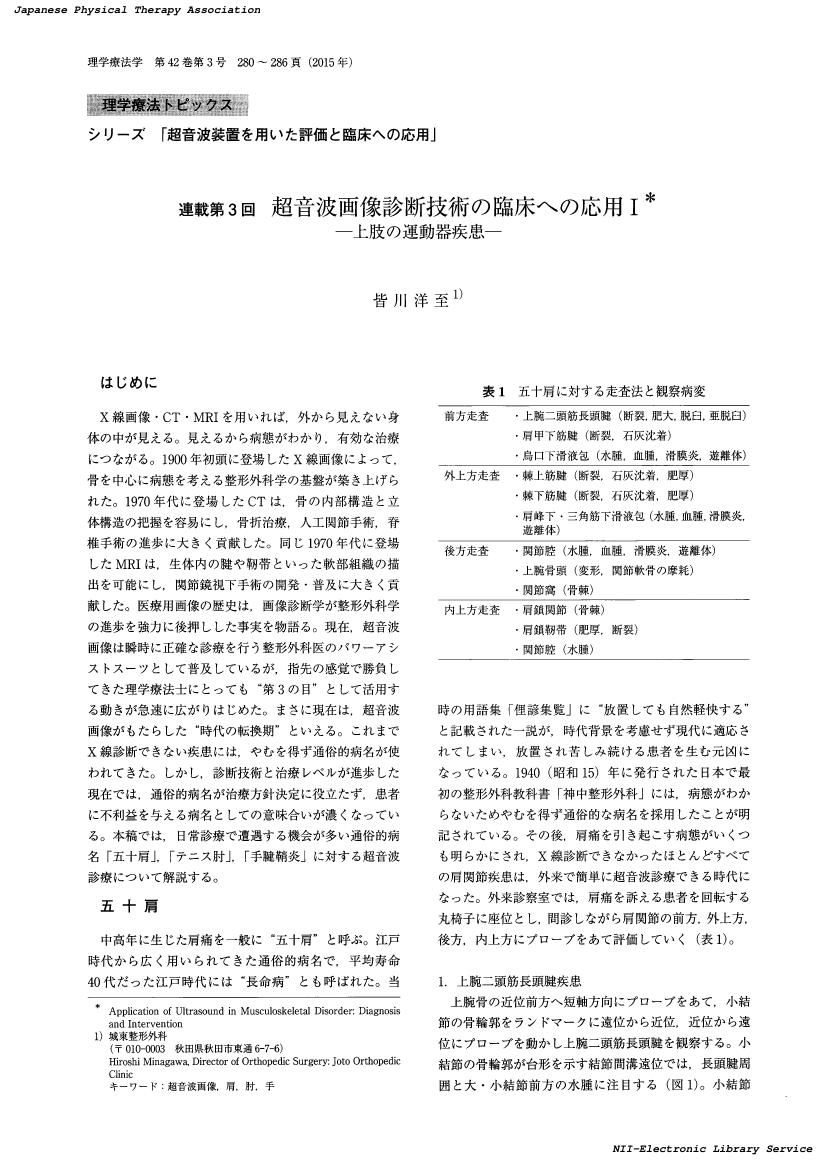

- 著者

- 皆川 洋至

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.280-286, 2015-06-20 (Released:2017-06-09)

1 0 0 0 IR 「国宝 平等院鳳凰堂内 西面扉絵 日想観」の学術的復元模写制作について

- 著者

- 荒木 恵信

- 出版者

- 金沢美術工芸大学

- 雑誌

- 金沢美術工芸大学紀要 = Bulletin of Kanazawa College of Art (ISSN:09146164)

- 巻号頁・発行日

- no.60, pp.2-8, 2016-03-31

- 著者

- 神居 文彰

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.1103-1104, 2004

グルコース6リン酸脱水素酵素(G6PD)欠損症は新生児黄疸の重要な原因と考えられている。しかし我が国ではその頻度は少なく、G6PD欠損症と新生児黄疸、特に核黄疸発生との分子レベルでの検討はなされていない。本研究は、G6PD欠損症が多発しているフィリピンで新生児黄疸特に核黄疸とG6PD欠損症との関連をその遺伝子の異常を基盤にして明らかにするものである。そのため、フィリピン総合病院をはじめ、メトロマニラ地区にある病院で出生した新生児を対象としてG6PD欠損症の新生児マススクリーニングを実施した。これまでに、約3万人の新生児を対象として実施し、人口の約3%がG6PD欠損症であることが判明してきた。新生児スクリーニングにより多くのG6PD欠損症が発見されたが、発見された症例の中に少なからず女児例が混在していた。本来G6PD欠損症は伴性劣性遺伝をとり、女性はたとえ遺伝子の異常をもったとしてもキャリアーとなり、男性のみに発生するものである。今回、女児でG6PD欠損症と診断した症例は、本来キャリアーで無症状であるはずのものがX染色体の不活化に偏りがあり、正常の遺伝子をもつX染色体が強く不活化され異常な遺伝子をもつX染色体が強く活性化されているものと考えられた。そこで、G6PD欠損症と診断された女児を対象に遺伝子からのmRNAの解析を行い、正常と異常のどちらの遺伝子から転写されたものが多いかを調べ、女性G6PD欠損症の不活化の偏りについて検討した。その結果、予想通りX染色体の不活化の偏りがあり、こうした女児G6PD欠損症では正常の遺伝子を持つX染色体が強く不活化されていることが判明した。

- 著者

- 立部 紀夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.1989, no.75, pp.17, 1989 (Released:2017-07-25)

- 著者

- 尹 鳳先

- 出版者

- お茶の水女子大学21世紀COEプログラムジェンダー研究のフロンティア

- 雑誌

- F-GENSジャーナル

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.13-20, 2004-09

本論文では中国現代歴史上で行われた四回の「女は家に帰れ」キャンペーンが行われた背景、論争のきっかけ、論争の内容及び社会に与えた影響などを分析し、このキャンペーンがたびたび起こる背景には女性の社会活動や労働を単なる補助とみなし、これらがその時々の為政者の都合で重視されたり、排除されたりするという、本質的な問題が存在していることを指摘した。また中国では家事、育児、老人介護などの家庭責任は女性の責任だと考えている性別役割分担意識がまだ確固として人々の意識の中に残っており、中国女性は仕事と家庭の両立にる二重負担に疲れきっていて、この二重負担を解決しないかぎり、女性の労働問題は解決できない。しかし従来のキャンペーンではこの二重負担に関する視点が欠けていた。そこで本論はこの点に言及すると共にこの二重負担の問題を解決するためには男性も女性も意識の改革が必要であろうということを提言したい。

1 0 0 0 OA 授業改善に向けた校内研修の構築 ~2つのマネジメントサイクルを取り入れて~

- 著者

- 八釼 明美

- 出版者

- 愛知教育大学教育実践研究科(教職大学院)

- 雑誌

- 愛知教育大学教育実践研究科(教職大学院)修了報告論集

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.349-358, 2012-03

1 0 0 0 OA 意識障害患者におけるリチウム濃度測定の有用性

- 著者

- 森永 睦子 古川 聡子 岡本 操 河口 勝憲 辻岡 貴之 通山 薫

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

- 雑誌

- 医学検査 (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.113-118, 2018-01-25 (Released:2018-01-27)

- 参考文献数

- 12

リチウム(以下,Li)は躁うつ病の治療薬として広く利用されており,治療濃度域と中毒濃度域が接近していることから治療薬物モニタリング(therapeutic drug monitoring; TDM)の対象薬物である。またLiは腎臓から排泄されるため腎機能が低下すると中毒症状を出現しやすい。今回,当院高度救命救急センターへ意識障害で搬送され,腎機能低下を伴う高Li血症がみられた2症例について報告する。症例1は30歳代,女性で医療に対する精神的不安感から多剤大量服用した患者で,Li推定服用量は12,800 mg/1回である。来院時の血中Li濃度は13.2 mEq/Lと極高値かつ腎機能低下を認めた。持続的血液透析(continuous hemodialysis; CHD)約30時間後の血中Li濃度は1.2 mEq/Lまで低下し,CHD離脱後21時間後の血中Li濃度は0.8 mEq/Lであり,リバウンドを認めることなく第3病日に退院となった。症例2は80歳代,女性でLiの服用に伴い定期的に血中Li濃度を測定し治療域を推移していた患者で,Li服用量は400 mg/dayである。来院時の血中Li濃度は1.8 mEq/Lと高値かつ腎機能低下を認めた。輸液により意識レベルは改善し同日帰宅となった。以降,Liの服用は中止された。当院に意識障害で搬送され,毒劇物解析室に分析依頼があった患者の集計を行った結果,約17年間でLi服用患者は47例でそのうち19例(40.4%)が高値側の中毒域であった。意識障害で搬送された患者にLiの服用歴がある場合,Li中毒,腎機能低下を疑い,さらにLi濃度測定を行うことで診療に貢献できると思われる。

1 0 0 0 OA 脂肪酸石鹸の皮膚吸着残留

- 著者

- 藤原 延規 豊岡 郁子 大西 一行 小野原 悦子

- 出版者

- The Society of Cosmetic Chemists of Japan

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.107-112, 1992-10-30 (Released:2010-08-06)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 3

Human skin surface has been analyzed in situ after washing with fatty acid soap by attenuated total reflectance using Fourier transform infrared spectroscopy. The residue of fatty acid soap on the skin was observed when calcium ions were present in the water being used, and it was confirmed to be adsorbing onto the skin as fatty acid calcium salts. This adsorption residue was quantified using the Amide I or Amide III absorption bands of the epidermal horny proteins as an internal standard.The behavior of adsorption residues has been examined with this method, and it was confirmed that the quantity of adsorption residue increased depending on the calcium ion concentration in the water. Furthermore, it was suggested that the adsorption residue was induced by the insoluble salt formation from fatty acid anions adsorbed onto the skin and calcium ions at the time of rinsing. Fatty acid calcium salts adsorbed onto the skin were gradually desorbed by sufficient rinsing, but the influence of calcium ions was also seen in this case. This desorption speed was slower when calcium ions were present.

1 0 0 0 OA アミノ酸誘導体型界面活性剤ラウロイル-β-アラニンの皮膚に及ぼす影響

- 著者

- 吉村 政哲 城倉 洋二 花沢 英行 野崎 利雄 奥田 峰広 芋川 玄爾

- 出版者

- The Society of Cosmetic Chemists of Japan

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.249-254, 1993-12-16 (Released:2010-08-06)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 1

Lauroyl beta-alanine (LBA) is a unique amino acid derivative-surfactant which has recently been found to have very low potential of inducing a specific inflammationrelated receptor on epidemal cells, intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) when incubated with human keratinocytes. This led us to assume that this surfactant possesses very low cutaneous inflammatory properties as opposed to ordinary commercially available anionic surfactants. Thus, we have assessed the biologic effects of LBA on several cellular derangements in the stratum comeum, cytotoxicity against human keratinocytes and an influence on arachidonic metabolism in skin tissue in comparison with those by other ordinary anionic surfactants such as potassium myristate (SOAP), sodium dodecyl sulfate (SDS), sodium cocoyl isethionate (SCI), acylmethyl taurine (AMT) and monoalkyl phosphate (MAP).Permeability experiments using hairless pig skin indicated that LBA is 10 and 3 times as lower permeable as SOAP and MAP, respectively. In in vitro study on human keratinocytes, of all anionic surfactants used, LBA showed the lowest inhibitory effect on cell growth which was accompanied by a lower level of the release of arachidonic metabolite such as prostaglandin E2 (PGE2) from human keratinocytes. This mild cellular effect was also corroborated by the previous observations that LBA elicits on substantial expression of ICAM-1 which has recently been identified on surface of epidermal cells in inflammatory dermatosis typified by T cell infiltration, in contrast to a marked expression by some of other anionic surfactants.In order to clarify in vivo cutaneous effect, cumulative cup shaking test was carried out on the inner surface of human forearm skin by applying surfactant aqueous solutions twice a day for four days. Whereas almost all anionic surfactants induced severe scaling and erythematous reactions during repeated treatments, LBA was the only surfactant which did not elicit any roughness and inflammatory reaction. This non-inflammatory property was also corroborated by an additional study on damaged skin that roughened forearm skin after acetone/ether treatment can be slightly restored even by successive applications of LBA, but not other anionic surfactants used. These findings indicate that LBA has biologically low active properties to both stratum coreum and epidermal cells which may lead to the development of a unique surfactant applicable to damaged skins.

1 0 0 0 OA 地域発展過程の合意形成の特性に着目した過疎地型地域経営モデルに関する事例的研究

- 著者

- 山下 良平 一ノ瀬 友博

- 出版者

- 農村計画学会

- 雑誌

- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.436-442, 2011-12-30 (Released:2012-12-30)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3 2

During the depopulation era, the revitalization of rural mountainous areas that continue to shrink is a pressing problem. Under this severe circumstance, it is an essential task for design rural management policy to clarify the mechanisms of development of a vigorous region and construct the support systems for these regions, meaning constructing promotional systems for endogenous development. In this research, we conducted a field survey at Shunran no Sato, where local residents tried to revitalize the village by farm-inn and urban-rural exchange, and to evaluate the significance of consensus building in local development. In this area, the local development was founded upon an agreement by only seven persons under a time pressure to build a consensus. Through consensus building, this area could achieve revitalization even though on the verge of extinction by remarkable depopulation by means of obtaining official support and having the cooperation of local residents. In this paper, we review the merits, demerits, conditions, and important points underlying a prompt action of a rural activation project based on partial agreement for the local, endogenous development.As a result, it was clear that, although partial consensus building prevented the residents and region from various potential losses, it did not prevent some conflicts, specifically those that occurred early in the program. However, the core organization was careful to avoid conflicts. Overall, the style of regional planning in this area was good in terms of avoiding a conflict in early stages and establishing an incentive design in its developing stages.However, we must beware this report's findings, because making light of consensus building corresponds to an abuse of a precautionary principle. As such, to accomplish partial consensus building for the prompt action toward local revitalization, it is necessary to first base the scenarios on rational basis that indicate that the area cannot avoid failing if residents don't agree.

- 著者

- 朝比奈 正二郎

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.6-15, 1965

- 被引用文献数

- 1

日本の南部から琉球台湾にかけて, 一見チヤバネゴキブリに似てさらに扁平な体で, 前胸背に黒条を欠く種類が, 野外に比較的普通に棲息している.これは今迄"ウスチャバネゴキブリPhyllodromia vilis"と呼ばれていたものであるが, この種の学名の訂正を行い, 生活史分布等の知見をまとめ, また邦産の同属の他の2種類についても, 今迄に解つた事実をここにとりまとめておきたいと思う.本稿をまとめるに当つて直接間接に御世話になつた方々, 特に資料の標本について御援助下さつた方々は本文中に御名前も出ているが, これらの方々に対して改めて深謝の意を表する.

1 0 0 0 OA 情報セキュリティの社会科学的側面

- 著者

- 林 紘一郎

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.6, pp.479-485, 2015-12-15 (Released:2016-07-01)

- 参考文献数

- 9

情報セキュリティは,技術問題だという見方が多い.確かに現在のインターネット技術が攻撃と防御の非対称を生み出すなど,問題を起こすのも解決するのも,技術が中心であることは否定できない.しかし実は,事件や事故の大部分は過失によるのもので,人間的要素の分析も欠かせない.またセキュリティ・ポリシーは,当該組織を取り巻く環境を反映して決められるし,サイバー攻撃は国際政治の文脈なしでは理解できないので,技術以外の要素の分析が必須の分野もある.本稿では心理学に代表される人文科学的な部分は北野論文に譲り,経済・経営・法律(政治を含む)の諸科学(社会科学)がセキュリティとどう取り組んでいるか,取り組むべきかを論ずる.加えて,理系的な学問と人文・社会科学的な学問が,どの程度の比重を占めるべきかの経験則を紹介する.

- 出版者

- 北海道大学観光学高等研究センター

- 巻号頁・発行日

- 2009-07-10

観光・交流の進化による関係性の再構築 -次世代ツーリズムのためのプラットホームデザイン-. 平成21年2月21日~平成21年2月22日. 札幌市.

1 0 0 0 IR 外国人児童生徒の居場所とは何か ―あるブータン出身の高校生の場合―

- 著者

- 宮澤 理恵

- 出版者

- 島根大学法文学部紀要社会文化学科

- 雑誌

- 社会文化論集 (ISSN:18802184)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.71-80, 2020-02-28

- 著者

- 西林 仁昭

- 出版者

- 化学同人

- 雑誌

- 化学 = Chemistry (ISSN:04511964)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.6, pp.37-42, 2013-06