- 著者

- 西平 直

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.3, pp.439-441, 2015 (Released:2016-05-18)

2 0 0 0 OA 植物工場の新展開と課題

- 著者

- 野末 雅之

- 出版者

- 公益社団法人 日本油化学会

- 雑誌

- オレオサイエンス (ISSN:13458949)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.267-273, 2013 (Released:2016-02-01)

- 参考文献数

- 10

飢餓人口が増大,食糧問題が深刻化している。食糧増産は人類共通の重要課題であるが,その現状は,水資源の枯渇,温暖化などの資源・環境問題など多くの問題を抱え,持続可能な農業生産システムの必要性が以前から指摘されている。一方,生育環境を制御して農作物を周年計画生産する植物工場への期待が高まっている。植物工場には従来の農業生産システムにはない特徴があり,近年,わが国だけでなく海外でも注目されている。採算性,栽培品目,販路などの植物工場の課題解決に向けて,現実的な取組みも行われている。過去3 年間でわが国の植物工場稼動数は着実に増加し,新たな産業の核としての期待が高まっている。信州大学先進植物工場研究教育センター(SU-PLAF)は 全国8箇所の植物工場基盤技術開発拠点の1 つとして開設され,太陽光利用コンテナ植物工場や省エネルギー周年ワサビ苗生産技術などの開発に取組んでいる。

2 0 0 0 OA 植物工場技術の研究·開発および実証·展示·教育拠点 (8)島根大学

2 0 0 0 OA 化学教育研究会とその活動(化学教育を支える私的研究会)

- 著者

- 片江 安巳

- 出版者

- 社団法人日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.185-188, 1997-04-20

2 0 0 0 左翼勢力の職場浸透策 : 57パターンとその対策事例

- 著者

- 70年代労務研究所編

- 出版者

- 日本経営者団体連盟弘報部

- 巻号頁・発行日

- 1975

- 著者

- 鈴木 健二 武田 綾 松下 幸生

- 雑誌

- 日本アルコール・薬物医学会雑誌 = Japanese journal of alcohol studies & drug dependence (ISSN:13418963)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.559-571, 2005-12-28

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 4

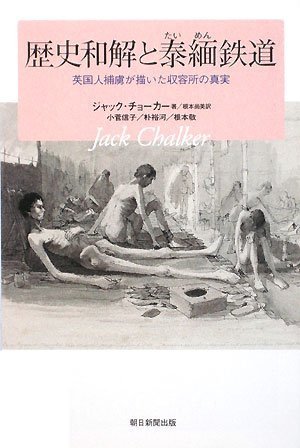

2 0 0 0 歴史和解と泰緬鉄道 : 英国人捕虜が描いた収容所の真実

- 著者

- ジャック・チョーカー [ほか] 著 根本尚美訳

- 出版者

- 朝日新聞出版

- 巻号頁・発行日

- 2008

2 0 0 0 OA 「大蔵太夫之事」

- 著者

- 表 きよし

- 出版者

- 法政大学

- 雑誌

- 能楽研究 (ISSN:03899616)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.194-202, 1983-03-31

2 0 0 0 皇清經解縮版編目 16卷

- 著者

- (清) 陶治元編輯 (清) 李師善 (清) 王鳳藻分輯

- 出版者

- 鴻寳齋

- 巻号頁・発行日

- 1891

2 0 0 0 OA 本州以南の食肉目3種による木本果実利用の文献調査

- 著者

- 小池 伸介 正木 隆

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.1, pp.26-35, 2008 (Released:2008-10-15)

- 参考文献数

- 118

- 被引用文献数

- 17 24

食肉目による果実食の実態を把握するため,ツキノワグマ,テン,タヌキの3種を対象に,文献情報に基づいて果実の利用を分析した。その結果,ツキノワグマとタヌキは高木・ツル植物の果実をよく利用していたが,テンは低木とツル植物果実をよく利用していた。ツキノワグマは液果だけではなくブナ科の堅果などをよく利用していた。このような種間差は,高木の樹冠部にアクセスできる能力や利用する果実タイプが種によって異なるためと考えられた。また,ツキノワグマは脂肪分に富む果実を利用する傾向を示したが,他2種はそれらをあまり利用していなかった。これは冬季の冬眠の有無を反映していると考えられた。さらに,いずれの種も多くの樹種の液果を利用していることから,森林における種子散布者として重要な機能を果たしている可能性が高いと考えられた。

2 0 0 0 獄政論 : 並獄窓旧夢談

- 著者

- 酒井 宏樹 山村 佳成 田邊 尚紀 山之口 学

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 鉄道技術連合シンポジウム(J-Rail)講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.19, pp.109-112, 2012-12-04

Though it is useful for future design or maintenance to know the actual stress on railway axle, not many cases has been reported. The dynamic stress was measured and clarified for some vehicle and root. The effect of track and running condition was also analyzed. Some difference by track variation was observed. The stress and also the speed dependency on stress were found to be higher on tighter curve. The stress increasing rate on each curve was same even if the vehicle is tare or loaded.

2 0 0 0 光トポグラフィーによる精神疾患鑑別診断 : 有効性の検討

- 著者

- 宮内 哲 星 詳子

- 出版者

- アークメディア

- 雑誌

- 臨床精神医学 (ISSN:0300032X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.111-118, 2016-01

2 0 0 0 IR 〓おぼつかなし考 : 国字の生成と消滅

- 著者

- 八木 みどり

- 出版者

- 佛教大学

- 雑誌

- 佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇 (ISSN:18833985)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.125-138, 2009-03-01

形容詞「おぼつかなし」の用字として現在では「覚束なし」が使われることが多いが、鎌倉時代に成立し、その後さまざまな人びとによって改変され、増補されていったとされる平家物語諸本ではこの語が数種類の文字で表わされている。その中に辞書などにもあまりみられない「■」という文字がある。管見では現存作品のなかでは平家物語諸本でしか見ることができない。また字書類の中では、鎌倉時代に成立したと考えられる『字鏡集』を初見として、江戸時代後期には日常つかう字書から消えてしまう。倭字は、字書では慣習的にその文字の出典を書かない傾向があるのでその来歴が不明であることがある。本稿ではこの「■」という文字がどのようにして生まれ、倭字として成立し、消えていったのかを、中国、韓国、日本の古辞書、また平家物語諸本から探ってみたい。(本稿では国字という語の代わりに、日本で作られた漢字に似た文字をあらわすことを明確にするために倭字という語を用いることにする。)

- 出版者

- 日本加除出版

- 雑誌

- 戸籍時報 (ISSN:09121579)

- 巻号頁・発行日

- no.742, pp.120-124, 2016-07

2 0 0 0 17世紀オランダ絵画の中の建築空間

- 著者

- 三輪 祐仁 夏目 欣昇 若山 滋

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.593, pp.73-78, 2005

- 被引用文献数

- 1 1

This research aims to clarify the expression of architectural space in relation to the daily lifestyle in the Netherlands by studying the themes and elements that appeared in the paintings from the 17th century. It is because the pictures of this time, which can be referred to as having built the foundations genre paintings and be known and described "golden age" the foundations of paintings expression of architectural space, are realistic. We choose four painters (Jan Steen, Pieter de Hooch, Jan Vermeer, Rembrandt van Raijin) and analyze 125 paintings.

2 0 0 0 OA 日米学生討論場面における異文化摩擦 : ビデオを利用したプロセスリコール

- 著者

- 徳井 厚子

- 出版者

- 放送大学

- 雑誌

- メディア教育研究 (ISSN:13441264)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.115-127, 2002

小論では、日米学生の討論場面をビデオ録画したものを参加者と共に振り返るプロセスリコールの実践例を紹介し、その有効性を述べたものである。プロセスリコールは、録画したビデオを視聴しながら、討論に参加した被験者がコミュニケーションスタイルや心理状態を振り返りながら、それらを討論に参加した学生が他の参加者と意見を共有する方法である。当実践の有効性として、以下の3点が挙げられた。1)異文化摩擦の場面を参加者自身が分析することにより、自ら意識的に摩擦の過程を解明し、解決する能力を養うことができる。2)振り返りの過程を他者と共有することにより、多様な立場から摩擦の要因を考えることが可能である。3)映像を利用することにより、より具体的、視覚的に討論場面が喚起され、非言語的側面も含め、相互作用の過程のより詳細でかつ客観的な観察が可能であり、場面をモニターする能力が向上する。また、プロセスリコール後のアンケートでは、異文化接触における対面相互作用の過程をより客観的に分析し、摩擦の原因、解決方法について考察するものが多くみられた。