1 0 0 0 OA 幼少期の海馬セロトニン系への腸内細菌-腸-脳相関,性差の影響(海外文献)

- 著者

- 田中 由佳里

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.185, 2013-02-01 (Released:2017-08-01)

- 著者

- Hiroaki Hata Duy Phuoc Tran Mohamed Marzouk Sobeh Akio Kitao

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.305-316, 2021 (Released:2021-12-22)

- 参考文献数

- 68

- 被引用文献数

- 22

We recently proposed a computational procedure to simulate the dissociation of protein/ligand complexes using the dissociation Parallel Cascade Selection Molecular Dynamics simulation (dPaCS-MD) method and to analyze the generated trajectories using the Markov state model (MSM). This procedure, called dPaCS-MD/MSM, enables calculation of the dissociation free energy profile and the standard binding free energy. To examine whether this method can reproduce experimentally determined binding free energies for a variety of systems, we used it to investigate the dissociation of three protein/ligand complexes: trypsin/benzamine, FKBP/FK506, and adenosine A2A receptor/T4E. First, dPaCS-MD generated multiple dissociation pathways within a reasonable computational time for all the complexes, although the complexes differed significantly in the size of the molecules and in intermolecular interactions. Subsequent MSM analyses produced free energy profiles for the dissociations, which provided insights into how each ligand dissociates from the protein. The standard binding free energies obtained by dPaCS-MD/MSM are in good agreement with experimental values for all the complexes. We conclude that dPaCS-MD/MSM can accurately calculate the binding free energies of these complexes.

1 0 0 0 A dictionary of Buddhism

- 著者

- Damien Keown contributors Stephen Hodge Charles Jones Paoli Tinti

- 出版者

- Oxford University Press

- 巻号頁・発行日

- 2004

1 0 0 0 OA メタ倫理学におけるグローバルな進化論的暴露論証の問題点

- 著者

- 大谷 貫太郎

- 出版者

- 北海道大学大学院文学院

- 雑誌

- 研究論集 (ISSN:24352799)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.121-135, 2023-01-31

本論文の目的は,メタ倫理分野における「進化論的暴露論証(Evolutionary Debunking Argument:EDA)」の性質を明確化したうえで,論証を成立させるために,EDAの支持者が今後応答しなければならない問題を提示することである。一般的にメタ倫理分野におけるEDAが突出した試みであると考えられている理由は2つある。1つ目は進化生物学や進化心理学などの近年の科学的知見に基づくアポステリオリな懐疑論証である点である。2つ目は,道徳的信念全体をターゲットとするグローバルな懐疑論を導出することを目的とする,野心的試みである点である。このような性質をもつEDAが成立した場合,道徳的真理が客観的に存在すると主張する道徳的実在論に対する新たな強力な批判となると考えられている。だが,EDAを構成する,それぞれの前提には様々な問題が指摘されている。それらのなかでも特に重要であるのが,論証を成立させるに十分な証拠を提示できているのか,という経験的な問題,そして道徳的信念全体の正当性を掘り崩すことを目的にしていながら,論証の成立のためには道徳的真理に関する想定を必要とする矛盾があるのではないか,という構造的問題である。最後に両問題について検討したうえで,EDAの支持者がこれらの問題の両方に応答できなければ,EDAはアプリオリな懐疑論証か,より広範な懐疑論証に崩壊してしまう可能性が高いことを論じ,現時点では道徳的実在論に対する独自の批判にEDAはなりえていないと結論付ける。

1 0 0 0 OA 学校と家庭・地域の連携における子どもの位置(<特集1>教育経営と地域社会)

- 著者

- 岩永 定

- 出版者

- 日本教育経営学会

- 雑誌

- 日本教育経営学会紀要 (ISSN:02872870)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.13-22, 2012-05-30 (Released:2017-07-06)

The purpose of this paper is to examine the position of the child in the decision-making process of various programs. In this paper, I consider 1) treaty of the child right and attitude of Japanese government toward it, 2) theoretical development of participation of children, 3) policy document concerning to school, family, community partnership, 4) two cases that students worked on activities independently. An argument has been developed about the right of children, particularly the right to express own views and to participate to decision-making process since the right treaty of the child was approved in 1989. But, attitudes of Japanese government was negative, and educational laws and regulations did not changed. The opinion of the child is not still respected in many schools. In the developed country, many researchers discuss even the theoretical side about the participation of child. In Japan, such an argument is not at all considered. The policy documents about the school, family, community partnership program show the thought of the child contempt. I think the partnership policy is one step of progress, but these documents empathize the voice of parents and residents, but in policy, the child is existence as the object, not subject. The child only runs on the rail which an adult spread, and it is not permitted that the child spread a rail by oneself. What is the cause that brought such situation- I think that it is strong "paternalism" which stole into overall teachers, education researchers and adults. It is necessary to get rid of this "paternalism" as soon as possible. I introduced the example of two schools which overcame this spellbinding. It is not difficult. In many schools, there are a lot of students who are active in various activity. Without believing the power of the child, we cannot expect the growth of the child as independent human being.

1 0 0 0 ふくい百年の人脈

- 著者

- 朝日新聞社福井支局編

- 出版者

- 実業之福井社

- 巻号頁・発行日

- 1968

- 著者

- 本岡 悟 大西 次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本保健医療社会福祉学会

- 雑誌

- 保健医療社会福祉研究 (ISSN:24350060)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.65-75, 2022-03-31 (Released:2023-06-15)

- 参考文献数

- 17

MSWは患者ないし家族の言動から自らの支援の至らなさを覚えつつも、いつとはなしに忘れ去る感情を経験すると思われる。本稿ではこれを「とまどい」と呼び、MSWがこの「とまどい」に向き合う臨床的有用性を明らかにすることを目的とした。調査対象・方法は入院中の認知症患者を抱える家族(3名)に対する半構造化面接と、この家族にMSWとして関わった筆者自らを媒体とするエピソード記述である。検討の結果、家族はMSWの問いに明確な返答をさけ、ためらいという態度で言語化に至らない不安を表出していたことが明らかとなった。この家族のためらいと同時に、MSWは「とまどい」を覚えていた。すなわち「とまどい」に向き合う臨床的有用性は、MSWが家族に深く話を聞かなければならないというセンサー、さらにはMSWと家族の関係性が損なわれかねない瀬戸際にあるという気付きの役割にあることが導かれた。ただし、退院が計画的に進むことによりMSWは「とまどい」を霧散させやすい。それを避け、「とまどい」を実践の向上に結び付けるためには、「『とまどい』を生み出す(家族とMSWの)関係性の逆転」「『どまどい』を霧散させる安堵感」「MSW本位の考えに対する内省」に留意すべきである。

- 著者

- 木村 昌紀 毛 新華

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.Supplement, pp.9, 2013 (Released:2013-09-19)

1 0 0 0 OA 女性差別撤廃条約の実施状況に関する日本政府報告と女性差別撤廃委員会の最終コメント

- 著者

- 軽部 恵子 Keiko Karube 桃山学院大学法学部

- 雑誌

- 桃山法学 = St. Andrew's University Law Review (ISSN:13481312)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.67-107, 2007-03-20

1 0 0 0 独身者の思想史 : ロック・ヒューム・ベンサム

1 0 0 0 独身者の思想史 : ロック・ヒューム・ベンサム

1 0 0 0 IR ユートピアと近代都市計画 : 現代総有論へのアプローチ

- 著者

- 渡邊 勝道

- 出版者

- 法政大学 (Hosei University)

- 巻号頁・発行日

- 2018

終了ページ : 153

1 0 0 0 OA 『降魔山善光寺畧縁起』解説並びに翻刻:新出・良定(袋中)著作資料として

- 著者

- 稲垣 泰一

- 出版者

- 文教大学国語研究室, 文教大学日本語日本文学科研究室, 文教大学国文学会

- 雑誌

- 文教大学国文 (ISSN:03858782)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.11-48, 2020-03-15

1 0 0 0 OA 慢性副鼻腔炎の病態とグルタミン代謝

1 0 0 0 OA おいしさへの視覚的影響・赤と緑の効果

- 著者

- 豊満 美峰子 小宮 麻衣良 松本 仲子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会

- 巻号頁・発行日

- pp.35, 2007 (Released:2007-08-30)

【目的】 視覚的要因がおいしさと密接に関わることは通説化しているが、食事を提供する場においての研究例は多いとはいえない。申請者らは、これまでに食品・食器・食卓の配色や食器の材質等について検討してきた。本研究では料理を盛り付ける際の視覚的アクセントとなる「青み」、ここでは赤や緑色の食材を添える効果について検討し、日常の食事における視覚的要素の有効性をより明らかにすることを目的とした。【方法】 家庭の食事に頻出する料理に「赤」「緑」の食材を添えて盛り付け撮影し、その画像をパネルに見せて評価させ、集計分析した。料理1品について、1)「赤」のみを添えたもの 2)「緑」のみを添えたもの 3)「赤」「緑」の両者を添えたもの 4)どちらも添えないもの の4パターンの画像を作成した。評価は7段階評点法の官能評価法により「おいしそうに見える」程度を評価させた。パネルは短期大学部学生約100名である。【結果】 「赤」又は「緑」を添えたものは「どちらも添えないもの」の場合に比べて全体的に評価は高くなった。特に「緑」を添えた場合では、ほぼ全ての料理が評点0「普通」以上の値となり、「まずそう」と評価されたものはなかった。「赤」を添えた場合は主に茶色を呈する料理に対して評価が大きく上昇した。しかしその一方で、「赤」を添えたことにより逆に評価が低下した料理もあった。「赤」「緑」の両者を添えたものでは、平均値で料理全てが評点0「ふつう」以上の評価となった。「やきそば」の例では、「どちらも添えないもの」の平均値が-1.0で「あまりおいしくなさそう」とされたのに対し、「赤」「緑」の両者を添えたものでは平均値が1.6と上昇して「おいしそう」という評価が得られた。

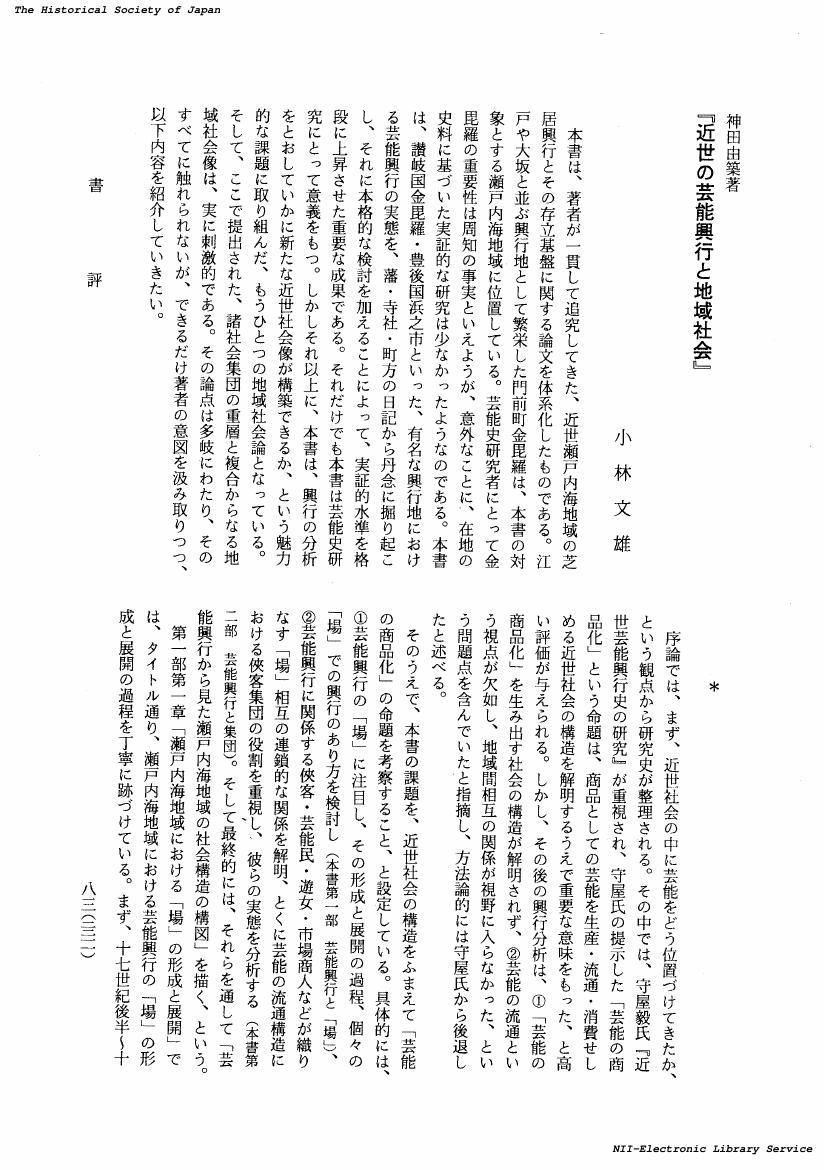

- 著者

- 小林 文雄

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.12, pp.2211-2218, 2000-12-20 (Released:2017-11-30)

1 0 0 0 OA 1930年前後の日中学術交流 ──民国北京の大学人と日本人留学生

- 著者

- 稲森 雅子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.8, pp.8_15-8_18, 2022-08-01 (Released:2022-12-23)

1920~30年代、中国学の若手研究者たちが北京へ留学した。当時、政治の中心は南京に移り、北京には静かな環境が残されていた。目加田誠の留学記録『北平日記』及び新発見の資料から日中の学術交流の一斑に迫る。 1910年代後半に起こった文学革命により白話古典の価値が見直され、新分野の研究が始まっていた。 馬廉は、長澤規矩也と競い白話古典版本を研究した。他方、倉石武四郎と共同で挿絵写真集も作成、鄭振鐸『挿図本中国文学史』に転載され高い効果をあげた。 孫楷第は、1930年に文献調査のため来日した。直後に満州事変が勃発したが、日中の支援者を得て調査を完遂し、白話小説書目を編んだ。これらは、現在も活用され続けている。 少年期に日本で教育を受けた銭稲孫は、日本人留学生を親身に世話した。1930年元旦、日中の学術交流拠点を目指して自宅に日本語図書室を開設し、わずか1年で北京随一の日本語図書数となったが、残念なことに満洲事変により閉鎖に追い込まれていた。 周知のとおり、この時の日本人留学生たちは戦後の中国学界を牽引した。

1 0 0 0 OA 片頭痛と睡眠

- 著者

- 竹島 多賀夫

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.564-568, 2022 (Released:2022-12-27)

- 参考文献数

- 18

Migraine is a highly disabling prevalent neurological disease. Cortical spreading depression/depolarization, central sensitization, and neurogenic inflammation in trigemino–vasular system involve the pathophysiology of migraine. Serotonin, dopamine, and calcitonin gene related peptides relate closely these phenomenon.The relationship between headache disorders and sleep disorders can categorize 1) headaches cause sleep disorders, 2) sleep disorders (disturbances) cause or worse headaches, 3) Somewhat common factor(s) cause both headache and sleep disorders.In this lecture, I summarized possible relation of migraine and sleep disorders including sleep apnea, somnambulism, restless legs syndrome, narcolepsy.21st century headache involves new territory and special concern to sleep hygiene are essentially important.