1 0 0 0 OA AISデータによる九州・パラオ海嶺南部海域の船舶通航実態

- 著者

- 中島 陽斗 柴崎 隆一

- 出版者

- 一般財団法人 運輸総合研究所

- 雑誌

- 運輸政策研究 (ISSN:13443348)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.305-040, 2022-04-08 (Released:2022-04-08)

- 参考文献数

- 12

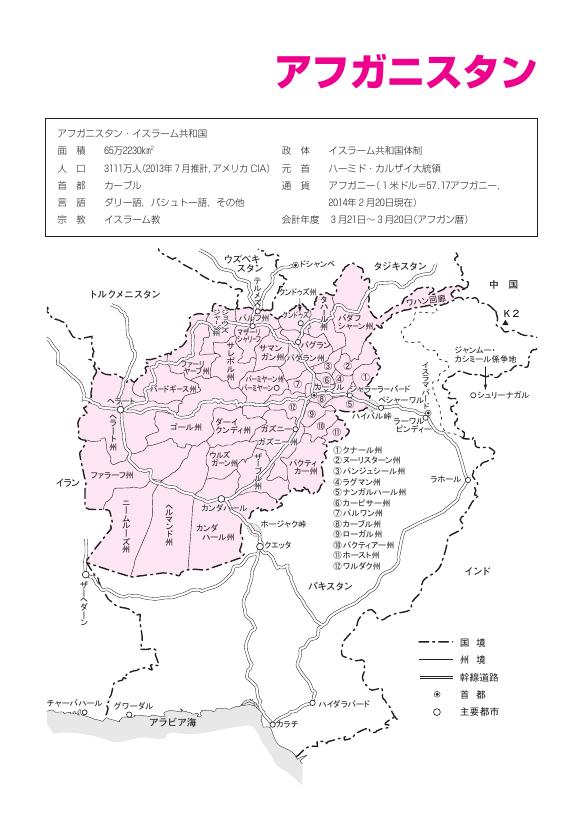

1 0 0 0 OA 2013年のアフガニスタン 駐留米軍・NATO軍の撤退後の治安体制に暗雲

- 著者

- 鈴木 均

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア動向年報 (ISSN:09151109)

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, pp.619-644, 2014 (Released:2023-02-10)

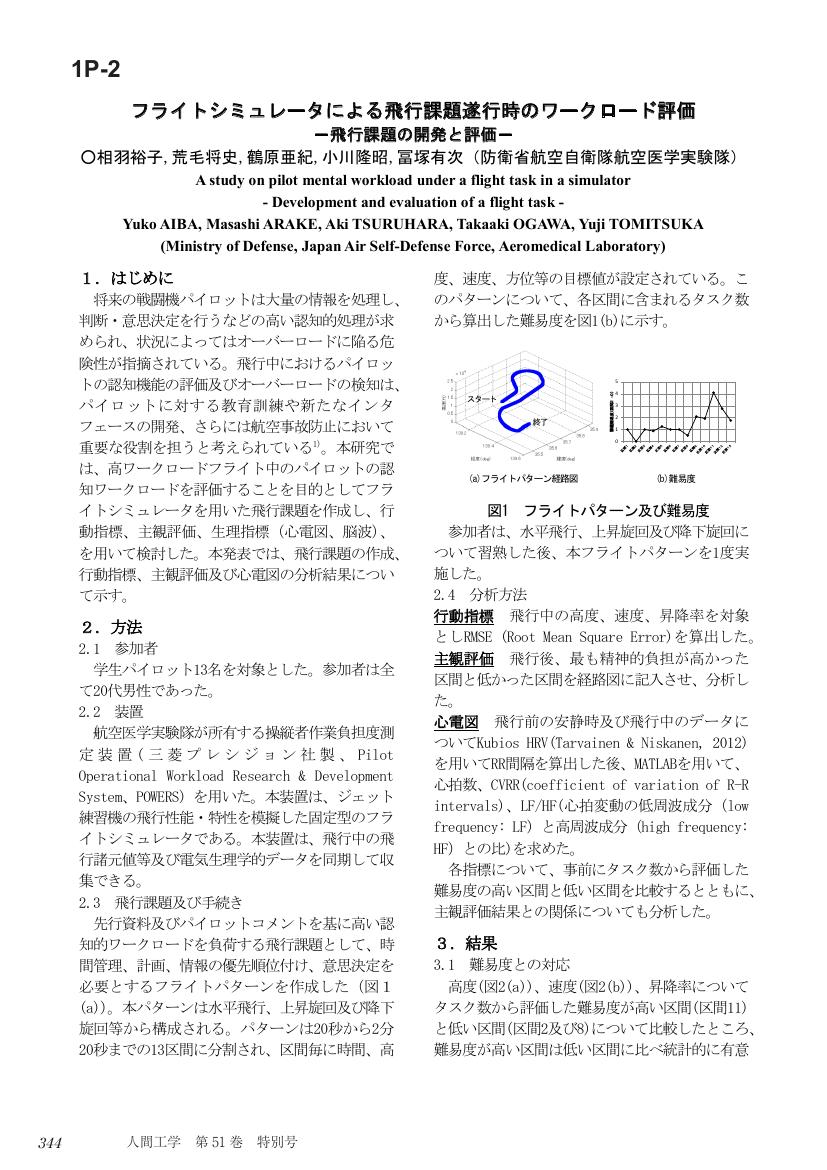

- 著者

- 相羽 裕子 荒毛 将史 鶴原 亜紀 小川 隆昭 冨塚 有次

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.Supplement, pp.S344-S345, 2015-06-13 (Released:2015-08-06)

1 0 0 0 OA 単語統計を損失関数に取り入れた深層学習による多様な雑談対話生成

- 著者

- 上山 彩夏 狩野 芳伸

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.G-L62_1-10, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)

- 参考文献数

- 39

In recent years, there has been a lot of research on building dialogue systems using deep learning, which can generate relatively fluent response sentences to user utterances. Nevertheless, they tend to produce responses that are not diverse and which are less context-dependent. Assuming that the problem is caused by the Softmax Cross- Entropy (SCE) loss, which treats all words equally without considering the imbalance in the training data, a loss function Inverse Token Frequency (ITF) loss, which multiplies the SCE loss by a weight based on the inverse of the token frequency, was proposed and confirmed the improvement of dialogue diversity. However, in the diversity of sentences, it is necessary to consider not only the information of independent tokens, but also the frequency of incorporating a sequence of tokens. Using frequencies that incorporate a sequence of tokens to compute weights that dynamically change depending on the context, we can better represent the diversity we seek. Therefore, we propose a loss function, Inverse N-gram Frequency (INF) loss, which is weighted based on the inverse of the n-gram frequency of the tokens instead of the frequency of the tokens. In order to confirm the effectiveness of the proposed method on INF loss, we conducted metric-based and human evaluations of sentences automatically generated by models trained on the Japanese and English Twitter datasets. In the metric-based evaluation, Perplexity, BLEU, DIST-N, ROUGE, and length were used as evaluation indices. In the human evaluation, we assessed the coherence and diversity of the response sentences. In the metric-based evaluation, the proposed INF model achieved higher scores in Perplexity, DIST-N, and ROUGE than the previous methods. In the human evaluation, the INF model also showed superior values.

1 0 0 0 OA ライフワークとしての乳がん治療と地域医療

- 著者

- 丸山 正董

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.7, pp.1215-1218, 2020 (Released:2021-01-31)

1 0 0 0 OA PCBの生物濃縮について(スコープ)

- 著者

- 吉田 多摩夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.12, pp.794-797, 1972-12-15 (Released:2018-08-26)

1 0 0 0 OA ぺた語義:高等学校共通教科情報科の変遷と課題

2003年度から高等学校に「情報科」が新設された.普通教科(現共通教科)の開設状況は,情報活用が中心の「情報A」が80%,情報科学が中心の「情報B」が5%,情報社会が中心の「情報C」が15%と,情報活用に偏重していた.2013年度からの現行学習指導要領においても,共通教科は,「社会と情報」が80%,「情報の科学」が20%程度と,やはり情報科学が軽視されている.2022 年度からの次期学習指導要領では,必履修科目が「情報I」に一本化され,発展科目として「情報II」が設定された.しかし,情報科専任の教員はわずか20%程度であり,約50%が他教科との兼務,残る約30%は情報科の教員免許を持たない免許外教科担任や臨時免許という状況にある.

1 0 0 0 「評価疲れ」の克服へ向けた心理学の貢献の可能性

1 0 0 0 徒然草全注釈

- 著者

- 吉田兼好 [著] 安良岡康作 [注釈]

- 出版者

- 角川書店

- 巻号頁・発行日

- 1967

1 0 0 0 OA Pythonを利用した地理総合実習コンテンツの作成

- 著者

- 岩崎 亘典 小野原 彩香 安達 はるか 野村 英樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2023年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.133, 2023 (Released:2023-04-06)

2022年度より高等学校で必修となった地理総合では,地理情報システムの活用が一つの柱であり,教科書では地理院地図やひなたGIS等が紹介されているが。しかしこれらのツールでは,投影法や統計情報活用にあたり,独自データを用いた実習が困難である。また,新型コロナ感染マップや人流マップのように,データサイエンスでの地理学の重要性も高まっている。本発表では,地理総合でのGIS利用促進と地理分野でのデータサイエンス活用のための,Pythonを使用した地理学習コンテンツについて報告する。 実習のための環境は,ブラウザ上でPythonのプログラムの入力,実行が可能なGoogle Colaboratory(以下,Colab)を用いた。学習コンテンツの内容は,地理総合の教科書を参考とし,以下のリストの内容を予定している。 ・Pythonを用いた地図作成および投影法 ・APIを用いた統計情報の取得と得階級区分図の作成 ・気象メッシュとグラフの重ね合わせ地図・防災のための地形図の3D表示作成したコンテンツは,CQ出版社が発刊するインターフェイス誌上で連載記事として公表している。2022年3月までに3回目の記事までが公表される予定である。 紙媒体で発行する特性を活かし,コードや作成した地図に解説を加え,理解しやすいように努めた。コードを変更することで図法の違い等を実習できることがPythonの利点である。また,コードで地図を扱うため再現性を高い点が,データサイエンス的視点から有効である。本コンテンツは,学校教育に活用してもらいたい観点から,教員は電子版を無償入手可能である。ご興味のある方は,お問い合わせ頂きたい。

1 0 0 0 OA 日本人男子トップレベルテニス選手のサーブにおけるボール速度と回転数の関係

- 著者

- 佐藤 文平 船渡 和男

- 出版者

- 一般社団法人 日本運動・スポーツ科学学会

- 雑誌

- 運動とスポーツの科学 (ISSN:13421026)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.85-92, 2020-03-20 (Released:2022-12-15)

- 参考文献数

- 13

A skilled service is important for an effective tennis match. There are primarily three types of tennis service styles: a flat service, a slice service, and a kick service. There is a trade-off between the speed at which a tennis ball is served and its RPM. Studies indicate that a high-quality kick service or slice service requires hitting the ball at a high speed with a rapid spin. Japanese top tennis players including Kei Nishikori have ascended to the top of the rankings at the ATP World Tour tournaments, but no study has quantified the speed and spin rate of tennis balls served by Japanese top-ranked professional male tennis players (Pro group), top university male tennis players (UT group), and top junior male tennis players (JrT group). This study compared and quantified the correlation in ball speed and RPM within the top tier of each competition level in japan (Pro group, UT group, JrT group) to determine the relationship between the level of competition and the service success rate.The following were revealed. 1) A significant negative correlation between the speed at which a ball is served and its spin rate (trade-off relationship) was observed in all groups, as measured using TRACKMAN. 2) The higher the competition level, the greater the tendency of the values to be at the upper right of the graph (X axis speed, Y axis RPM). 3) The performance of the serve can be evaluated from ball speed, RPM and the number of attempts to achieve the task.

1 0 0 0 OA Cryo FIB-SEM を利用したエマルションの断面観察

- 著者

- 佐和 康二 加藤 光郎 川瀬 昇

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.12, pp.621, 2009 (Released:2012-10-27)

1 0 0 0 煙粒子の荷電に関する実験

1 0 0 0 OA M.シェーラーにおける精神的陶冶の構造 : シェーラー知識論の教育学的解釈

- 著者

- 高橋 洸治

- 出版者

- 静岡大学教育学部

- 雑誌

- 静岡大学教育学部研究報告. 人文・社会科学篇 (ISSN:02867303)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.89-99, 1987-03-23

1 0 0 0 OA プラスチックの溶接(1)

- 著者

- 木村 博

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.11, pp.1140-1163, 1965-11-25 (Released:2011-08-05)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 女性看護職の強迫傾向が主観的QOLに及ぼす影響

- 著者

- 原田 貴史 中村 明美 友竹 正人 大森 哲郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.33-40, 2007-01-01 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

看護職は高い専門性や自律性を求められると同時に,確認や清潔などの徹底も要求される.職場適応障害や燃え尽き症候群など心身医学的治療を要する症状を訴える者も多い.女性看護職に対する質問紙調査では強迫傾向が指摘される.われわれは,心身医学的見地より女性看護職の強迫傾向を検討し,強迫傾向と抑うつ度がQuality of Life (QOL)に与える影響の違いを比較した.自己記入式質問紙MOCI邦訳版(Maudsley Obsessional Compulsive Inventory)による強迫傾向群は16.3%と多かった.心身症患者の心理的特徴とされるアレキシサイミア(失感情症:alexithiymia)傾向は,強迫傾向に有意な相関を示した.アレキシサイミアの中でも「感情の同定困難因子」が,強迫傾向の「確認」「優柔不断」「疑惑」の高さと関係していた.抑うつ度は年齢層やQOL構成項目に限定されず,主観的QOLの低さと相関した.しかし強迫傾向は,若年女性看護職では「身体的領域」「心理的領域」の主観的QOLの低さと相関し,熟年看護職においては「社会的関係」の主観的QOLの高さと相関し,年齢や主観的QOLの領域により異なる影響をもたらす可能性が示唆された.若年看護職は強迫傾向と同時にアレキシサイミア傾向も高く,アレキシサイミアの中でも感情の同定困難と主観的QOLの低さとが関係していた.今後,このような若年看護職に対する心理的サポートをどのようなかたちで,どのような方法で行っていくのかが問われ,心身医学的検討が待たれるところである.

- 著者

- 太田 喜久夫 才藤 栄一 松尾 浩一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.64-67, 2002-06-30 (Released:2020-08-20)

- 参考文献数

- 2

我々は,嚥下障害患者の直接嚥下訓練に有効な頸部回旋とリクライニング座位の体位が,その組み合わせにより逆に問題を生じる可能性を考えている.今回その具体例を経験したので症例を紹介するとともにその機序について健常者で実験を行い確認したので報告する.症例は49歳男性で蘇生後脳症による両側性片麻痺や嚥下障害が著しく,主要栄養管理は胃瘻(PEGによる)で行われていた.ビデオ内視鏡検査の所見でリクライニング座位30度・右頸部回旋45度の姿勢で食塊の嚥下前気管内誤嚥を観察した.次に実験として健常者におけるリクライニング座位と頸部回旋の組合せによる食塊の通過経路について嚥下造影検査を用いて検討した.その結果リクライニング座位と頸部回旋の組合せによっては,食塊が回旋側の梨状窩に貯留後上方である反対側の梨状窩へ押し上げられ,嚥下時の喉頭挙上や披裂・声帯閉鎖が不十分な場合には喉頭内侵入や誤嚥が生じる危険が示唆された.以上から頸部回旋やリクライニング座位の姿勢の組合せには誤嚥予防の注意を必要とし,嚥下造影やビデオ内視鏡を用いた食塊通過経路や誤嚥の有無についての評価が行われるまでは,リクライニング座位の場合頸部は回旋させずに食塊が均等に左右の梨状窩を通過するように食事介助を行ったほうが安全ではないかと考えられた.

1 0 0 0 OA グローバル・シティのオリンピック

- 著者

- 荒又 美陽

- 出版者

- The Japan Association of Economic Geography

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.29-48, 2020-03-30 (Released:2021-03-30)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 1

本論は,東京,パリ,ロンドンが19世紀以降に実施してきたメガ・イベントとその開催地を手掛かりに,21世紀にこれらのグローバル・シティがオリンピックを招致した都市計画的な意味を検討する.19世紀中葉にはじまる万博は,国民意識の形成と労働者の教化を目的としており,都市においてはその近代化を内外に示すものであった.世紀転換期には植民地支配の正当性を示す展示も行われ,帝国主義的な意味合いを強めた.オリンピックは,当初は万博ほどの影響力をもたなかったが,スタジアムの建設などを通じて次第に都市におけるインパクトを強めた.第二次大戦前のオリンピックは,特に都市の郊外開発と軌を一にしており,戦後には郊外がさらに広がる巨大都市化との関係を読み取ることもできる.そこから近年の事例をみると,脱工業化の局面において,特に1990年代からの都市再生プログラムに連動する形でメガ・イベントの会場設定がなされていることを見て取れる.三都市は中心から半径10キロ程度の領域の再価値づけを共通して行っており,その範囲におけるジェントリフィケーションも進んでいる.それは,都市が投資を集中する範囲を定めたという意味でのリスケーリングであり,都市計画においてはグローバル企業を引き付けるための基盤づくりや観光化といった特徴を持っている.メガ・イベント招致は,三都市において,こうした政策の促進剤の役割を担っている.

1 0 0 0 OA 重力の場における気体分子の運動について

- 著者

- 加藤 馨

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.74-77, 1975-06-30 (Released:2017-02-10)