1 0 0 0 令和2年7月豪雨における熊本県球磨村での避難行動

- 著者

- 岩船 昌起

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, 2020

<p><b>【はじめに】</b>本研究では,球磨郡球磨村を対象地域として,平成 24(2012)年熊本広域大水害を顧みた上で,令和2年7月豪雨災害時の緊急避難の逃げ道に注目し,予測し難い局地的大雨による水害時の住民避難行動を考察する。</p><p></p><p><b>【平成</b><b>24</b><b>年熊本広域大水害を顧みて】</b>2012年7月12日には,球磨村一勝地で日降水量238㎜,時間降水量11〜12時 39.5㎜,20〜21時 46.5㎜が記録された(気象庁)。7月12日7時〜13日7時の積算降水量は240.5㎜に及ぶ。この時,球磨川水系中園川沿いの高沢地区では,数軒が床下浸水し,内1軒では在宅住民が「床上浸水になったら庇をつたって山側に逃げる」つもりで2階に避難していた(岩船,2015)。</p><p></p><p>熊本県では,平成24年熊本広域大水害を顧みて,平成 25 年度から住民避難モデル実証事業等にて「予防的避難」の導入に取り組んだ。これは,「避難準備・高齢者等避難開始」発令以前で一般住民にも「日没前の明るいうちに」事前に避難を促すものである。台風のように数日前から豪雨を明確に予測できる場合には有効な対策であり,全国的にも広がりをみせた。しかし集中豪雨や局地的大雨の強度・頻度が増している昨今,現在の観測技術では突発的な局地的大雨を高い精度で予測し難しく,予防的避難が実現し難い場合での避難計画も事前に準備しておく必要がある。</p><p></p><p>筆者は,国土交通省九州地方整備局「九州地方の大規模土砂災害における警戒避難対策検討委員会(平成 25〜26 年度)」を通じて,モデル地区の球磨村高沢地区で高齢者中心の住民の体力や熊本広域大水害時の避難行動を調べ,予防的避難がなされなかった場合での浸水段階に応じた緊急避難計画を考案した(岩船,2015)。中園川が溢流すると左岸と右岸で行き来できなくなり,両岸それぞれでも地形的行動障害があることから,集落を5区分して,浸水段階と微地形に応じて,避難経路が浸水する前に斜面上方の親類・知人宅等へ移動し,大規模土砂災害が想定される最も危機的な状況下でもヘリコプター救助場所への"逃げ道"が絶たれないようにした。これは,ヘリコプター救助段階を除いて,昭和40年7月豪雨災害時の避難行動の空間的展開に類似しており,「雨が降れば自宅に戻る」日常行動に端を発した緊急避難計画である。</p><p></p><p><b>【令和</b><b>2</b><b>年</b><b>7</b><b>月</b><b>3</b><b>〜</b><b>4</b><b>日球磨村高沢地区での避難行動】</b>一勝地での降水量は,2020年7月3日日降水量 119 ㎜,4日日降水量357㎜が記録され,時間降水量が4日4〜5 時に76 ㎜の最大値であった。3日10時〜4日10時の24時間積算降水量455.5㎜であった。また,気象庁等は,球磨村に,3日21時39分大雨警報(土砂災害),22時20分土砂災害警戒情報,22時52分洪水警報,4日1時34分に大雨警報(浸水害・土砂災害),4時50分大雨特別警報を発表した。</p><p></p><p>7月31日時点で高沢地区を現地調査できていないが,被災後の現地撮影資料(例えば,ピースワンコ・ジャパン,7月11日救助活動動画)から,中園川に直面する家屋では床上・床下浸水程度の被害と認識できた。一方,令和2年7月豪雨による熊本県での死者・行方不明者67名中25名が球磨村住民であり,全てが球磨川本流地区住民{渡(自宅)2名,渡(千寿園)14名,一勝地6名,神瀬3名}であり(熊本県資料),高沢地区を含む山間地域の球磨川支流地区住民の報告はない。</p><p></p><p>従って,床上・床下浸水の被害が及んだ中園川沿いの高沢地区住民は,7月3日から在宅し,大雨による増水で自宅等の浸水の恐れが高まった4日未明から早朝に緊急避難したと思われる。</p><p></p><p><b>【考察】</b>熊本県では「予防的避難」の延長として「熊本県版タイムライン」を2015年4月に策定し,事前予測が可能な大雨への対応策を予め準備してきた(熊本県HP)。しかし,気象庁が予測できない想定外の大雨の発生を否定できないことから,緊急避難的な対応を保険的に準備しておくべきであった。死者・行方不明者が生じた球磨川本流沿いの地区は,元々浸水しやすい地形上にあり,かさ上げで居住地の比高を増したものの,浸水を想定しての緊急避難での逃げ道を確保していない場合が多かった。一方,死者・行方不明者が生じなかった山間地域の球磨川支流地区では,浸水が小規模であったことと,緩斜面上に集落が立地しており,津波立ち退き避難で山麓緩斜面が逃げやすい地形であったことと同様に(岩船,2018),緊急避難しやすかった。</p><p></p><p><b><文献></b></p><p>・岩船昌起2015.水害・土砂災害における高齢者の体力と避難行動−2012年熊本広域大水害時の球磨村での検証.『第14回都市水害に関するシンポジウム講演論文集』,11-18.</p><p>・岩船昌起2018.個人の「避難行動」を記録する意義−パーソナル・スケールでの時空間情報の収集と整理.地理,63(4),22-31.</p>

1 0 0 0 OA 近代体育とクーベルタン : 体育学の教育思想史

- 著者

- 清水 重勇

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.227-239, 2001-05-10 (Released:2017-09-27)

- 被引用文献数

- 1 1

Present paper aims to draw attention to the potential problem of the concept of body and culture, subsisting from the emergence of modern European physical education theory to the coming of P. de Coubertin's Olympism, in the realm of the French history of pedagogical philosophy, and to represent it as an origin of theoretical problem that our Society has been confronting with. The outline of discussion is as follows: 1. The education in the period of the Ancien regime looked Health or Physical performance as Moral profiles of particular beings. Body is attributed to private-ness. 2. On arrival of the Enlightment, Body, amalgamated with the Performance culture in the Ancien regime education, is conceived as the Physical, and it is the beginning of a peculiar type of theory for educating the Physical. 3. The Physical grasped by new pedagogy becomes not only a blank depriving the Body of its given traditional bases of Performance culture, but also a functional spot of the physics' time axis. 4. Guts Muths' pedagogy grappled with above conceptual problem of compatibility of the Physical as nature with the culture. His way of thinking provides our Society of Physical Education with the prototype. 5. Attempting to build up a practical moral science by rigid method of physical training and by codification of motorics, Amoros' pedagogy suffered from dilemma of "funambulism" which persisted between the highest exploitation of physical functions and the formation of moral conduct. 6. In the modem education theory, the problem of the Performance culture was requested retrospectively to the ancient Greek culture, while there were no alternatives during 19th century. 7. Looking for the deepest entity of the Physical, and deeply influenced by the philosophical trends of the 20th century, the New physical education theories came up to investigate the monistic totality of the non-intellectuals in the Physical, whereas it becomes more and more difficult to apprehend the humanity going over the scientifism and the philosophism. 8. P. de Coubertin's Olympism challenges to restore the Physical to the humanistic culture. He wrote a civilization history of 'sport instinct', on the other hand, he intended to describe psycho-motor representation tied the muscle up the awareness in order to identify proper live time axis of body with overarching historical time axis. This would be considered, however, as aggravation of the theoretical problem of modem education of the Physical and the Culture.

1 0 0 0 顧みられない熱帯病対策の動向 : 日本およびグローバルな視点から

- 著者

- 新山 智基

- 出版者

- 神戸国際大学学術研究会

- 雑誌

- 神戸国際大学紀要 (ISSN:09185208)

- 巻号頁・発行日

- no.89, pp.25-38, 2015-12

1 0 0 0 OA リスクをめぐる基本用語について

- 著者

- 田村 祐一郎

- 出版者

- The Society for Risk Analysis, Japan

- 雑誌

- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.4_1-4_2, 2009 (Released:2011-11-01)

1 0 0 0 OA フィルム映像のデジタル化における色の再現について

- 著者

- 大関 勝久 山田 誠

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.1, pp.41-46, 2020 (Released:2021-03-30)

- 参考文献数

- 4

保存しているリバーサルフィルムの分光スペクトルを測定し,その主成分分析(PCA)により,分光器により測定したスペクトルと等しい分光スペクトルを,スキャニングにより得たデジタルデータから再現できた.映写環境を考慮することで,再現された分光スペクトルから,フィルム映写と等しい色再現が可能となる.

1 0 0 0 IR 名張事件再審開始決定について

- 著者

- 水谷 規男 Mizutani Norio ミズタニ ノリオ

- 出版者

- 大阪大学法学会

- 雑誌

- 阪大法学 (ISSN:04384997)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.325-351, 2005-08

論説

1 0 0 0 IR 未決拘禁とその代替処分

1 0 0 0 阪大法学

- 著者

- 大阪大学法学会 [編集]

- 出版者

- 大阪大学法学会

- 巻号頁・発行日

- 1951

- 著者

- 加藤 千枝

- 出版者

- 一般社団法人 社会情報学会

- 雑誌

- 社会情報学 (ISSN:21872775)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.47-60, 2014-09-30 (Released:2017-02-04)

GC(ゲーテッド・コミュニティ)とは居住境界線を明確に示すコミュニティの形態である(Blakely & Snyder,1997=2004)。本研究ではSNS上のGCの分類を行い,非GCとの比較・検討をすることで,オンライン上のGCの可能性と限界を整理し,考察することが目的である。先行研究を踏まえ,SNS上の151のGCを分析した結果,「知人同士のやりとり」「見知らぬ者同士のやりとり」「個人利用」「完全非公開」の4点に分類することができた。さらに,限定的ではあるが青少年99名の自由記述から,SNS上のGC・非GC共に他者とやりとりすることでカタルシス効果が得られた。しかし,非GCでは相手に打ち明けることで関係が変容・崩壊してしまう恐れのある話題についても,打ち明けることが可能なので,そのような点がGCとの差異として見出されたと考える。

1 0 0 0 小水力発電の現状と普及の課題 (再生可能エネルギー推進の課題)

- 著者

- 清水 徹朗

- 出版者

- 農林中央金庫 ; [1948]-

- 雑誌

- 農林金融 (ISSN:13425749)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.10, pp.634-652, 2012-10

1 0 0 0 電力貯蔵の現状と将来―2 大規模電力貯蔵 揚水発電:揚水発電

- 著者

- 向井 一馬

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.5, pp.272-274, 2003

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 猪苗代第三・第四発電所と近代化の諸相

- 著者

- 野村 俊一

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.8, pp.670-671, 2015

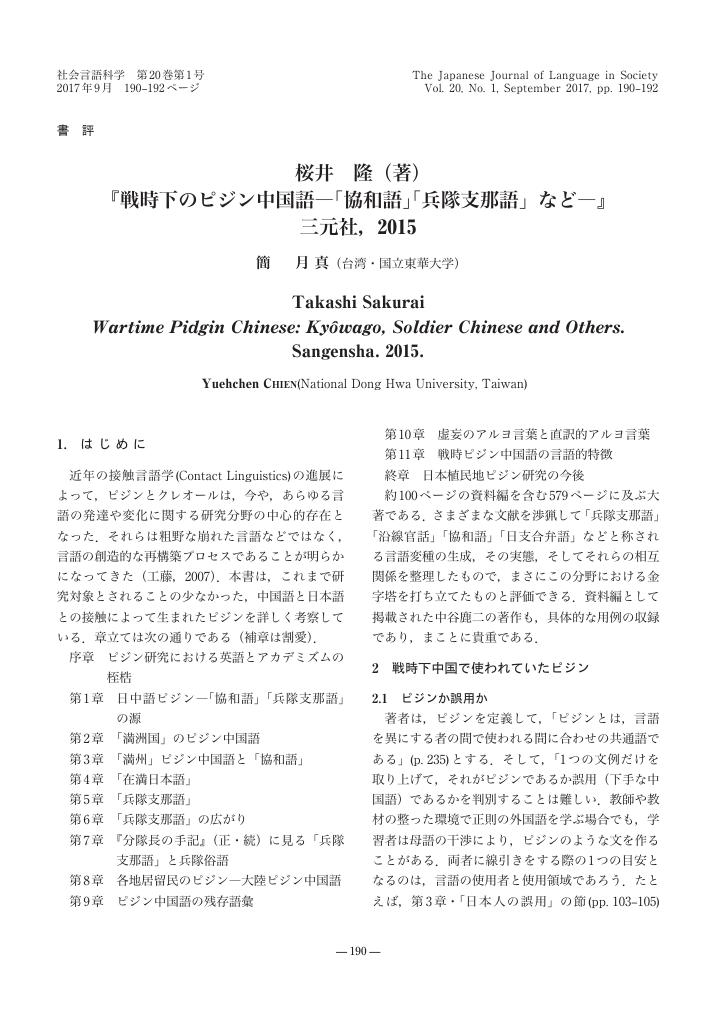

1 0 0 0 OA 桜井 隆(著)『戦時下のピジン中国語―「協和語」「兵隊支那語」など―』 三元社,2015

- 著者

- 簡 月真

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学 (ISSN:13443909)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.190-192, 2017-09-30 (Released:2018-02-07)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 思考法とパタン: 法における類型へのアプローチ

- 著者

- 青井 秀夫

- 出版者

- 京都大学 (Kyoto University)

- 巻号頁・発行日

- 2001-03-23

新制・論文博士

1 0 0 0 IR 近代ドイツにおける法理論の展開

- 著者

- 青井 秀夫

- 出版者

- 岡山商科大学学会

- 雑誌

- 岡山商科大学法学論叢 (ISSN:09195807)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.136-24, 2014

1 0 0 0 IR 判例変更と制定法の訂正への一試論

- 著者

- 青井 秀夫

- 出版者

- 有斐閣

- 雑誌

- 法哲学年報 (ISSN:03872890)

- 巻号頁・発行日

- no.1992, pp.p112-116, 1992

1 0 0 0 法における類型の問題への一試論--法律学的思考とパタン-1-

- 著者

- 青井 秀夫

- 出版者

- 東北大学法学会

- 雑誌

- 法学 (ISSN:03855082)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.p539-584, 1985-10

- 著者

- 青井 秀夫

- 出版者

- 東北大学法学会

- 雑誌

- 法学 (ISSN:03855082)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.p1-58, 1978-06

- 著者

- 青井 秀夫

- 出版者

- 東北大学法学会

- 雑誌

- 法学 (ISSN:03855082)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.p336-404, 1979-12