1 0 0 0 OA 在宅自立高齢者におけるADLと活動能力障害の出現率,および転倒既往と閉じこもりの関与

- 著者

- 原田 和宏 佐藤 ゆかり 齋藤 圭介 小林 正人 香川 幸次郎

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.263-271, 2006-08-20 (Released:2018-08-25)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 4

本研究は,在宅で生活を続ける自立高齢者における機能低下の実態を地域ベースで把握することをねらいに,ADL(歩行,入浴,トイレ動作,食事,着替え)および活動能力(老研式活動能力指標)の自立者を1年半後に追跡し,ADLまたは活動能力障害の新規出現に対する転倒既往と閉じこもりの関与を縦断的に検討することを目的とした。調査は中国地方の某町の在宅高齢者全員を対象に2002年12月と2004年6月に行い,ADL障害の出現では1,085名,活動能力障害の出現では525名のデータを分析した。その結果,在宅で生活を続ける自立高齢者のうち1年半でADL障害は4.7%に生じ,手段的自立の障害は9.0%,知的能動性は13.3%,社会的役割は15.4%,後者3指標いずれかの活動能力障害は25.9%に生じた。また,障害の新規出現は高年齢と併せて転倒既往や閉じこもりによってその割合が高まることが認められた。自立高齢者から機能低下のハイリスク者を選定するにあたり,転倒経験や外出しようとしない閉じこもり状況を考慮することは意義があると推察される。

1 0 0 0 世界貨幣の理論

- 著者

- 小池田 富男

- 出版者

- 明治大学経営学研究所

- 雑誌

- 経営論集 (ISSN:0387298X)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.p79-95, 1984-02

1 0 0 0 IR 資本と商品流通--市場社会の構成原理

- 著者

- 小池田 富男

- 出版者

- 流通経済大学

- 雑誌

- 流通経済大学論集 (ISSN:03850854)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.p1-20, 1987-03

1 0 0 0 IR 「経済的自由」の思想と論理 : 市場社会と自由の原理

1 0 0 0 OA なぜ「メディア文化研究」なのか(<特集>メディア文化研究の課題と展望)

- 著者

- 難波 功士

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, pp.19-33, 2011-01-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 15

In this paper I insist the increasing value of adopting media cultural studies, after I defined the media culture as peoples' ways of life surrounding by media based on the relative decline of situation of mass communication recently. And then as well as media cultural studies will refer to the recent condition of media actually, based on much wider perspective, I unfold the consideration about the essence of media and I also offer an opinion that they progresses by becoming both wheels.

1 0 0 0 OA マルチメディアストレージの研究動向

- 著者

- 清水 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.248-255, 2013 (Released:2015-03-03)

- 参考文献数

- 71

1 0 0 0 OA 認知症予防の有効な知的機能刺激となるための電子楽器演奏

- 著者

- 赤澤 堅造 奥野 竜平 一ノ瀬 智子 竹原 直美 松本 佳久子 中山 実音 益子 務

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.Supplement, pp.S341-S346, 2015 (Released:2016-06-18)

We have been developing a novel electronic musical instrument Cymis (Cyber Musical Instrument with Score), showing that persons with neural or motor impairments such as cerebral palsy can play the piece easily. The aim of the present study is to propose a basic idea of prospective music performance on the Cymis which may attenuate cognitive impairment and reduce the risk of dementia in the elderly. In the beginning, we have tried to show that Cymis performance could be an effective cognitive stimulus. Five subjects, university female students majoring music, were instructed to perform a song, keeping the constant tempo, with pointing each head of note displayed on the touch monitor. Two popular songs that they knew well were selected, under the conditions of with and without sound production, and regular tempo of 84[BPM ] and extraordinarily fast tempo of 150[BPM]. By examining both answers to fourteen questions regarding cognitive functions and results of performance, it was indicated that Cymis performace could be an effective stimulus to cognitive function.

- 著者

- KOICHI MOTOIKE SHOZO HIRANO HIDEAKI YAMANA TETSUHIKO ONDA TAKAYOSHI MAEDA TOSHIHIRO ITO MOTOZO HAYAKAWA

- 出版者

- The Society for Antibacterial and Antifungal Agents, Japan

- 雑誌

- Biocontrol Science (ISSN:13424815)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.131-138, 2008-12-10 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 6 18

The effect of the heating conditions of dolomite powder on its antiviral activity was studied against the H5N3 avian influenza virus. Calcium oxide (CaO) and magnesium oxide (MgO), obtained by the thermal decomposition of dolomite above 800°C, were shown to have strong antiviral activity, but the effect was lessened when the heating temperature exceeded 1400°C. Simultaneous measurement of the crystallite size suggested that the weakening of the activity was due to the considerable grain growth of the oxides. It was found that the presence of Mg in dolomite contributed to the deterrence of grain growth of the oxides during the heating process. Although both CaO and MgO exhibited strong antiviral activity, CaO had the stronger activity but quickly hydrated in the presence of water. On the other hand, the hydration of MgO took place gradually under the same conditions. Separate measurements using MgO and Mg (OH) 2 revealed that MgO had a higher antiviral effect than Mg (OH) 2. From the overall experiments, it was suggested that the strong antiviral activity of dolomite was related to the hydration reaction of CaO.

- 出版者

- 東京音楽書院

- 巻号頁・発行日

- 1948

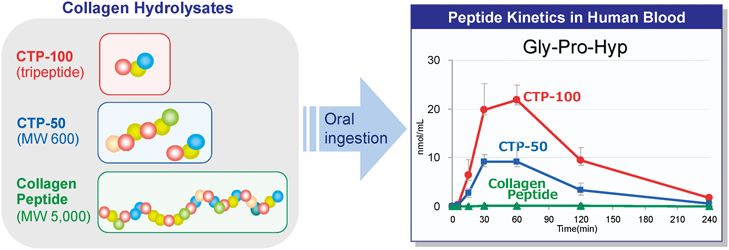

1 0 0 0 OA Absorption and Urinary Excretion of Peptides after Collagen Tripeptide Ingestion in Humans

- 著者

- Shoko Yamamoto Kisaburo Deguchi Masamichi Onuma Noriaki Numata Yasuo Sakai

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.428-434, 2016-03-01 (Released:2016-03-01)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 18 53

Collagen tripeptide (CTP) is a collagen hydrolysate containing a high concentration of tripeptides with a Gly-X-Y sequence, such as Gly-Pro-Hyp. To test the effects of this preparation, we compared the absorption of peptides in humans after ingestion of a tripeptide fraction of CTP (CTP-100), a CTP preparation containing ca. 50% Gly-X-Y tripeptides (CTP-50), and a collagen peptide that did not contain tripeptides (CP). The postprandial levels of Gly-Pro-Hyp and Pro-Hyp in the plasma increased in those subjects who ingested CTP-100 and CTP-50, and were higher with greater Gly-Pro-Hyp ingestion. This demonstrated that collagen hydrolysates were efficiently absorbed when the collagen was ingested in the tripeptide form. Gly-Pro-Hyp and Pro-Hyp were also found in the urine after ingestion of CTP-100 or CTP-50. Similar to the results for the plasma concentration, the urinary excretion of Gly-Pro-Hyp and Pro-Hyp was also dependent on the amount of Gly-Pro-Hyp ingested. This indicates that ingested Gly-Pro-Hyp and generated Pro-Hyp were relatively stable in the body and were transported to the urine in the peptide form. The concentration of Hyp-Gly in the plasma was low after the ingestion of CP and CTP-100 but higher after the ingestion of CTP-50. Overall, our results suggest that tripeptides derived from collagen are absorbed efficiently by the body.

1 0 0 0 OA 疼痛治療に難渋したミュンヒハウゼン症候群の1例

- 著者

- 星 拓男 須賀 明彦 熊谷 恵 宮部 雅幸 佐藤 重仁

- 出版者

- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.7, pp.609-612, 1996-09-15 (Released:2008-12-11)

- 参考文献数

- 8

患者は24歳女性.誤って漂白剤を浴び,アルカリ腐食性角膜潰瘍のため入院した.入院後,角膜穿孔と角膜移植を繰り返し,合計7回の角膜移植を受けた.この間痛みは,角膜の状態悪化とともに増悪し,ブプレノルフィンの筋注を最高1日6回まで必要とした.しかし薬物血中濃度から内服が守られていないことがわかり,痛みを訴える一方で,安静を守らないなど不審な点も多く,心理的要因を疑い精神科を受診したところ虚偽性障害が疑われた.薬物療法,面接,行動療法を行なったところ,それまでの痛みはブプレノルフィンを筋注して欲しいための嘘であったことがわかった.慢性痛を訴える患者では,チーム医療および精神科的アプローチの重要性を痛感した.

1 0 0 0 OA 「代理症」の子と「代理人による虚偽性障害」の親 : その特徴と医療の対応

- 著者

- 山口 日名子 地嵜 和子 木村 未夏

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.7, pp.537-544, 2005-07-01 (Released:2017-08-01)

受診の動機が,子の症状を通じて親自身が病者の役割をとることにあると判断される症例を「代理症」と名づけ,その特徴と医療の対応について検討した.12例中2例の親は代理人による虚偽性障害と診断された.子の症状にはさまざまな身体症状と問題行動が含まれていた.家庭背景は9例に親による子へのmaltreatmentがあり,これらの親にもmaltreatmentされた生育歴があって世代間伝達がみられた.9例が家族機能不全に陥っていた.代理症状で小児科を受診することにより親は間接的に自身のケアを求めていた.小児科医には,代理症を認識しそれによる受診を暖かく受け止め,関係機関と連携して援助する責務がある.

1 0 0 0 北上川に生息する魚類の環境ホルモン汚染と免疫力低下

- 著者

- 角田出

- 雑誌

- 平成11年度日本水産学会秋季大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.93, 1999

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA チャバネゴキブリの潜伏と活動

- 著者

- 金山 彰宏 小曽根 恵子

- 出版者

- 日本ペストロジー学会

- 雑誌

- ペストロジー学会誌 (ISSN:09167382)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.9-13, 1997-09-25 (Released:2019-07-11)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3

潜伏場所から出て,活動場所で行動するチャバネゴキブリの夜間の活動を,カメラを用いて観察した.観察の結果,雄成虫の活動は極めて活発で,餌場はもとよりその周辺部にも広く分散する様子が観察された.一方,卵を持った雌成虫では,その活動範囲は非常に狭く,潜伏場所に潜む個体数に関係なく夜間の行動は少なかった.卵を持たない雌成虫は,餌場に集中する傾向が強かった.雄雌成虫が示す行動パターンは雌雄成虫,幼虫が混在した条件でも大きく異なることはなかった.食堂内の開放された場所に設置した粘着式トラップに捕獲されたチャバネゴキブリ成虫の構成比をみると,雄成虫は64%,卵を持たない雌成虫は32%,卵を持った雌成虫では4%であった.このことは実験室内で観察されたチャバネゴキブリ成虫の行動特性を良く現していると思われる.

1 0 0 0 中二子古墳

- 著者

- 前橋市教育委員会文化財保護課編

- 出版者

- 前橋市教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 1995

1 0 0 0 OA シリカゲルなどの鉱物性微粉末のチャバネゴキブリならびにトビイロゴキブリに対する殺虫効果

- 著者

- 川口 侑子 牛頭 夕子 水原 寛美 田原 雄一郎

- 出版者

- 日本ペストロジー学会

- 雑誌

- ペストロジー (ISSN:18803415)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.7-12, 2015-05-25 (Released:2019-04-10)

- 参考文献数

- 7

シリカゲルのゴキブリに対する効果は,粒子径の大きさに左右された.470 meshであれば,1m2あたり3gの処理で感受性系統ならびに抵抗性系統のチャバネゴキブリに対して,24時間で85%以上の個体が死亡した.30 mesh, 40 meshの粒子径のシリカゲルでは殺虫効力が見られなかった.トビイロゴキブリ老齢幼虫に対する殺虫効果 は劣った.470 meshのシリカゲルを室内に7日間放置した時の吸湿の程度は低く,殺虫効力には大きな影響をもたらさなかった.シリカゲルで死亡したゴキブリの肢や触角は硬直し,時間とともに脱落した.一連の試験から,処理面が乾いている場所でのシリカゲル微粉末処理は,チャバネゴキブリ駆除に対し有効で,現場での実用性が期待される.

1 0 0 0 OA プロティノスにおける一と多 : 『エネアデス』V 3 [49], 10-15 を中心に

- 著者

- 岡崎 文明

- 出版者

- 新プラトン主義協会 = Japanese Society for Neoplatonic Studies

- 雑誌

- 新プラトン主義研究 = Studia neoplatonica

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.57-71, 2010-01-01

金沢大学 (名誉教授)

1 0 0 0 OA 中年期の家族の健康問題と保健行動の課題

- 著者

- 蛭田 由美

- 出版者

- 八戸学院短期大学

- 雑誌

- 八戸学院短期大学研究紀要 (ISSN:21878110)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.1-14, 2015-03-31

中年期の家族には、身体的、心理的、社会的に複雑な問題が生じやすい。本稿は、中年期の家族の健康問題と保健行動の方略を明らかにすることを目的に、中年期家族の心身の健康の維持と改善の方策を探ることを目的とした。これまで殆ど焦点が当てられることのなかった男性の更年期障害とその克服について、男性更年期の定義や臨床診断の最近の動向を紹介し、自殺の動向から男性更年期のリスクについて述べた。また女性の更年期の健康状態には出産体験が影響を及ぼしていることと、女性のライフスタイルと健康との関連について検討した。

1 0 0 0 OA 作業姿勢調査に基づくVDT作業台の高さの提案

- 著者

- 戸上 英憲 野呂 影勇

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.Supplement, pp.156-157, 1985-04-25 (Released:2010-03-11)