- 著者

- 西村 慎太郎

- 出版者

- 日本アーカイブズ学会

- 雑誌

- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.94-98, 2017-06-30 (Released:2020-02-01)

1 0 0 0 OA 食後高血糖制御の重要性

- 著者

- 清野 弘明

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病学の進歩プログラム・講演要旨 糖尿病学の進歩プログラム・講演要旨

- 巻号頁・発行日

- pp.115, 2005 (Released:2006-03-24)

1987年、ホノルルハートプログラムではブドウ糖負荷試験の1時間血糖値が高ければ高い程と冠動脈疾患発症のリスクが高まることが報告されました。2000年には、ヨーロッパ人を対象としたDECODE Studyでブドウ糖負荷試験2時間血糖値と心血管死亡率が有意の正の相関を示すことが報告されました。1996年には、2型糖尿病患者を対象としたGerman Diabetes Intervention Studyの結果では、2型糖尿病患者の食後1時間血糖値は、心血管疾患発症リスクと正の相関を示すことも報告されました。 海外の成績だけではなく、日本からも食後血糖値と心血管疾患発症についての疫学研究が報告されました。山形大学の舟形町研究(1999年)では、境界型という軽度の食後血糖上昇も心血管死亡に関係することが証明されました。また、アジア系人種を対象としたDECODA Study(2004年)の結果も同様に、ブドウ糖負荷2時間後血糖値が総死亡、心血管死亡の予測に重要であることが報告されました。 さらに2003年には、食後血糖改善薬であるアカルボースを用いた境界型から糖尿病発症を抑制できるか否かの研究であるStop-NIDDM trialにて、心血管疾患の発症抑制に関して、プラセボに比較して相対リスクが49%も低下、新規高血圧発症の相対リスクも34%低下したことが報告されました。Stop-NIDDM trialでは、IGTを対象にした研究でしたが、2型糖尿病を対象としたアカルボースとプラセボ群での52週以上追跡した7つの研究の成果を統合したメタ解析の結果では、アカルボースにより心筋梗塞の発症の相対危険度は64%と有意に低下し、全身血管イベント発症の相対危険度は35%低下していることが報告されました。 一方基礎的研究からも、グルコーススパイク(急唆な血糖上昇)が血管内皮細胞のアポトーシスを誘発することが証明され内皮細胞障害を惹起することが解りました。 以上より糖尿病患者の血糖コントロールの目標として、食後高血糖を制御し大血管発症を抑制する治療が必要となります。このためには、HbA1Cだけではなく、血糖値の動揺を示すM値を指標として治療を考えていくことも必要となります。M値を用いたSU薬、グリニド系薬の評価と、食後高血糖制御の治療戦略を考えてみたいと思います。

1 0 0 0 日本における儒教型理想主義の終焉-1-問題の所在を示すための序論

- 著者

- 松浦 玲

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 思想 (ISSN:03862755)

- 巻号頁・発行日

- no.571, pp.25-39, 1972-01

1 0 0 0 政治の発見--マキャヴェッリにおける作為の論理

- 著者

- 須藤 祐孝

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 思想 (ISSN:03862755)

- 巻号頁・発行日

- no.535, pp.60-77, 1969-01

1 0 0 0 OA 電子レンジを用いた多品目同時加熱における温度分布予測

- 著者

- Akihito KAWANISHI Masaki NAKAYAMA Koki KADOTA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.231-233, 1999 (Released:2007-08-17)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 27 34

A 14-year-old boy and a 11-year-old boy presented with subdural hematomas as complications of preexisting arachnoid cysts in the middle cranial fossa, manifesting as symptoms of raised intracranial pressure. Both had a history of heading the ball in a soccer game about 7 weeks and 2 days before the symptom occurred. There was no other head trauma, so these cases could be described as “heading injury.” Arachnoid cysts in the middle cranial fossa are often associated with subdural hematomas. We emphasize that mild trauma such as heading of the ball in a soccer game may cause subdural hematomas in patients with arachnoid cysts.

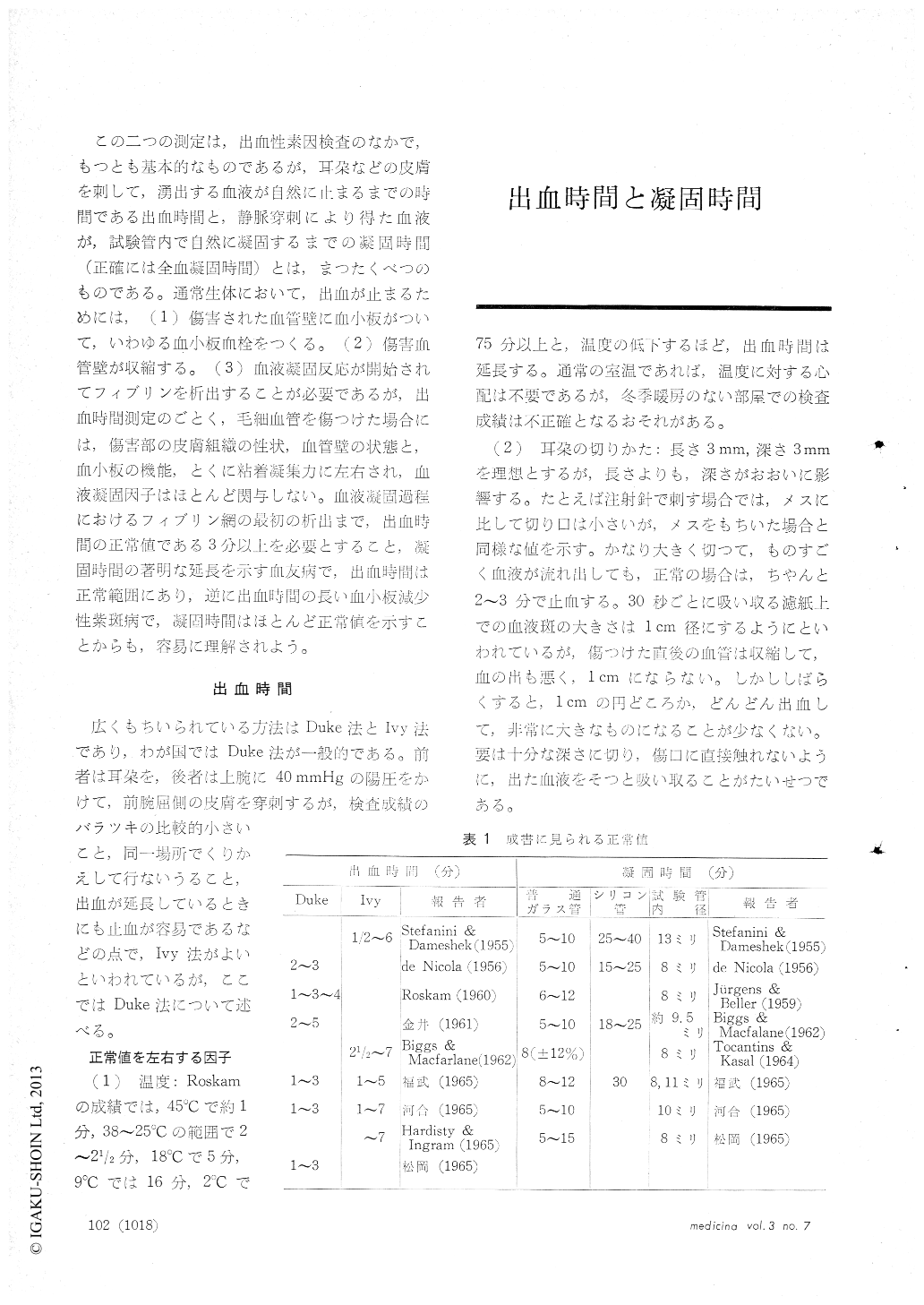

1 0 0 0 出血時間と凝固時間

この二つの測定は,出血性素因検査のなかで,もっとも基本的なものであるが,耳朶などの皮膚を刺して,湧出する血液が自然に止まるまでの時間である出血時間と,静脈穿刺により得た血液が,試験管内で自然に凝固するまでの凝固時間(正確には全血凝固時間)とは,まつたくべつのものである。通常生体において,出血が止まるためには,(1)傷害された血管壁に血小板がついて,いわゆる血小板血栓をつくる。(2)傷害血管壁が収縮する。(3)血液凝固反応が開始されてフィブリンを析出することが必要であるが,出血時間測定のごとく,毛細血管を傷つけた場合には,傷害部の皮膚組織の性状,血管壁の状態と,血小板の機能,とくに粘着凝集力に左右され,血液凝固因子はほとんど関与しない。血液凝固過程におけるフィブリン網の最初の析出まで,出血時間の正常値である3分以上を必要とすること,凝固時間の著明な延長を示す血友病で,出血時間は正常範囲にあり,逆に出血時間の長い血小板減少性紫斑病で,凝固時間はほとんど正常値を示すことからも,容易に理解されよう。

1 0 0 0 オプトジェネティクスを用いた局所脳血流の長期操作と行動変容

- 著者

- 呉 雪峰 鈴木 暢 三村 将 田中 謙二

- 雑誌

- 第63回日本神経化学会大会

- 巻号頁・発行日

- 2020-08-25

1 0 0 0 OA 幼児における文字の視写の発達的変化 分節・構成の観点からの検討

- 著者

- 崎原 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.212-220, 1998-06-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 5 3

The purposes of this study were three-fold: first, to examine developmental trend of letter copying by preschool children. An attempt was made to evaluate the shape of letters in terms of segmentation/ construction. Second, this study aimed to examine the effects that might be caused by a difference of sex. The third purpose of this study was to see the relationship between the ability to form letters and visualmotor skills. The subjects were ninety 3-to-6 year old preschool children. Each subject was asked to copy six “Kana” letters and, at the same time, was individually given a Draw-A-Man Test. The main results were as follows: a) The developmental changes observed among the present subjects proceeded in the following order: (1) unintelligible,(2) miscellaneous,(3) proper segmentation,(4) proper segmentation as well as construction. b) No difference was seen due to children's sex, once they were able to respond to the letter writing tasks. c) A significant positive correlation was recognized between the developmental changes in letter forming and the visual-motor abilities.

1 0 0 0 10.未熟児の保育器・コット移床熱について

1 0 0 0 82.日本人の妊娠中の性比の観察(第2報)

- 著者

- 植田 秀嶺 三原 三郎

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.9, pp.858-859, 1963

1 0 0 0 82.日本人の妊娠中の性比の観察

- 著者

- 植田 秀嶺 三原 三郎

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, 1963

1 0 0 0 OA 100年前と現代の新聞英語語彙および文法比較

- 著者

- 田中 健二

- 出版者

- 一般社団法人 日本メディア英語学会

- 雑誌

- 時事英語学研究 (ISSN:21861420)

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, no.35, pp.27-37, 1996-09-01 (Released:2012-11-13)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 誤嚥性肺炎を予防する

- 著者

- 野原 幹司

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.78-80, 2020-08-31 (Released:2020-09-02)

- 参考文献数

- 3

超高齢社会をむかえた日本においては,高齢者の肺炎,中でも誤嚥性肺炎の予防と対策が大きな課題となっている.そのような情勢を踏まえて,2017年に「成人肺炎診療ガイドライン2017」が作成された1).このガイドラインの最大のポイントは,繰り返す誤嚥性肺炎や終末期の肺炎などに対して踏み込んだ内容となっている点とされている.ガイドライン自体は非常に分かりやすく実践的にまとめられており,治療方針決定に有用であるということに疑いはない.しかし,嚥下障害や誤嚥を専門とする筆者にとっては気になる点が一つあった.ガイドラインの冒頭に「本ガイドラインでは感染症以外の肺炎・肺臓炎等は取り扱わない」と明記されていることである.誤嚥性肺炎や終末期の肺炎を取り上げているにも関わらず感染症による肺炎のみを扱うというのは,高齢者の「いわゆる」誤嚥性肺炎を診ている医療者に誤解を与えかねない.はじめに「いわゆる」誤嚥性肺炎と診断されていた症例の経過を提示したい.

1 0 0 0 109.サリドマイドに起因しないと思われる上肢海豹肢症の2例

- 著者

- 新田 武雄 大岩 一光

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, 1963

1 0 0 0 104.分娩時子宮収縮の自覚及び無痛分娩時の子宮収縮について

- 著者

- 梶 英雄

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.9, 1963

1 0 0 0 不妊手術について : 特にマドレーネル氏法を中心として

- 著者

- 山口 清

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療機器学会

- 雑誌

- 医科器械学雑誌 (ISSN:00191736)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.10, pp.6-8, 1953

1 0 0 0 IR 「植民地責任」への旅 (Portfolio 研究のための序説)

- 著者

- 今西 一

- 出版者

- 中部大学総合学術研究院

- 雑誌

- アリーナ (ISSN:13490435)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.199-207, 2010