1 0 0 0 OA 民間資金動員を促進するクリーン開発メカニズム(CDM)の現況と課題の再検証

- 著者

- 寺西 たから

- 出版者

- 日本環境共生学会

- 雑誌

- 環境共生 (ISSN:13463489)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.65-74, 2020-03-31 (Released:2020-05-01)

- 参考文献数

- 20

The political cooperative framework has been weakened towards climate change, although it is borderless problem. Under such circumstances, this paper focused on the possibility of private companies that might be a driving force for emission reduction if any incentive mechanism is set. This paper analyzed the Clean Development Mechanism (CDM) at the second commitment period under the Kyoto Protocol by interviews of private companies and document researches. As a result, it showed some academic arguments are not in line with real business, and still specific companies continue CDM credit issuance even its cost is high and the future of CDM is an uncertain and unpredictable system.

1 0 0 0 OA 第8回日本伝統医学臨床セミナー

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.389-416, 1995-11-20 (Released:2010-03-12)

1 0 0 0 OA アレルギーと象(第10回日本アレルギー学会総会記念式)

- 著者

- 武田 勝男

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.117-118, 1961-01-30 (Released:2016-10-20)

1 0 0 0 チャールズ・パースの「アガペー主義」

- 著者

- 伊藤 邦武

- 出版者

- 宗教哲学会

- 雑誌

- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.16-31, 2006

Charles Peirce developed his cosmological system in the series of articles published in <i>The Monist</i> from 1891 to 1893. Peirce constructed his system on the foundation of the three doctrines of "Tychism", "Synechism" and "Agapism". Of these three doctrines the least known theory is "Agapism". In this paper, I try to present the material necessary for the understanding of this doctrine. Peirce's agapism or the theory of evolutionary love is a curious mixture of his criticism of Darwinism and his sympathy to Henry James, Sr.'s Swedenborgian theology. He contends that the evolution of the universe cannot be accounted for by means of Darwinian logic of chance. It is his contention that the process of cosmological evolution should be interpreted as the work of divine creative love, whose essence is to let the creatures be independent from, but at the same time, return to harmony with the creator. This doctrine of creation as evolution is adopted by Peirce and reinterpreted into a complex doctrine about the interactive relationship between mind and matter. The resultant picture of the evolution of the universe is that of getting more and more lawful but reasonable.

1 0 0 0 IR 夏目漱石とチャールズ・サンダース・パース : 暗示の法則とは何か

- 著者

- 佐藤 深雪 SATO Miyuki

- 出版者

- 名古屋大学大学院文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究センター

- 雑誌

- Juncture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.52-65, 2014-03

The purpose of this article is to determine when and how Soseki NATSUME (1867-1916) had been influenced by Charles Sanders Peirce (1839-1914). Soseki had already discovered the importance of Peirce's philosophy in the early 20th century when he introduced the concept of "abduction," the essence of Pierce's philosophy, in Bungakuron (Theory of Literature), published in 1907. In this respect, I argue that Soseki possessed extraordinary foresight. In this article, I examine the concept of "suggestion" expressed in Bungakuron in order to prove the influence Soseki received from Pierce. I confirm this influence using the following two key factors; Baldwin's Dictionary of Philosophy and Psychology published in 1902 and the introduction of the concept of pragmatism to Japan in 1906. In addition, I discuss the significance of the "law of suggestion".

1 0 0 0 OA 漂着ゴミによる日本列島の海岸汚染

1 0 0 0 OA 北海道における秋播きコムギの分げつ性に関する研究

1 0 0 0 OA 江戸川乱歩『黒蜥蜴』試論 : 多様な観点における考察

- 著者

- 福田 裕子

- 出版者

- 弘前大学教育学研究科

- 巻号頁・発行日

- pp.1-42, 2011-03-31

授与大学:弘前大学; 学位種類:修士(教育学); 授与年月日:平成23年3月23日; 学位記番号:教育修第513号

1 0 0 0 ツバキ属植物の抗アレルギー・抗炎症成分

- 著者

- 津波 和代 廣瀬 (安元) 美奈 津覇 恵子

- 出版者

- 南方資源利用技術研究会

- 雑誌

- 南方資源利用技術研究会誌 (ISSN:09129588)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.21-27, 2007-10

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 辻川 敦

- 出版者

- 記録管理学会

- 雑誌

- レコード・マネジメント (ISSN:09154787)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.20-29, 2005-12-01 (Released:2017-03-24)

「日本社会において文書館が社会的に認知されず、位置付けられないのはなぜか」繰り返されるこの問いかけに対して、「アーカイブズ界」において現在なされている議論は果たして的を得ているのか。問題の社会的背景・課題要因を的確に把握し、その克服の方向性を実践的に提起できているのか。以上の問題意識に立って、本稿ではまず前段において、サービス業たる文書館事業を一種の「ショップ」になぞらえ、筆者の職場の事例をもとにアウトソーシング、ボランティアという観点から事業のひとつの方向性を提案する。後段においては、冒頭の問いかけの根本的背景要因を日本社会の特質と歴史的変遷からとらえ直すことで、とるべき視点、あるべき方向性を考察する。

1 0 0 0 OA スギ花粉症とHLA抗原

- 著者

- 寺尾 彬 佐藤 靖雄

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.2, pp.101-105, 1978-02-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

Thirty-five patients with cedar pollinosis were studied for clarifying the specificities of HLA antigens. Identification of HLA types was based on the result of the lymphocyte microcytotoxity test. There was a significantly high incidence of HLA-A10 and HLA-BW15 in cedar pollinosis.The incidence of HLA-A10 was 11.7% in the control group and 68.6% (X2=49. 1, p<10-6, Pc <10-5) in the patients, while that of HLA-BW 15 was 37. 1 % (X2= 12.8, p=5×10-', Pc=8 × 10-3) in the patients compared to 11.7% in the control.

1 0 0 0 OA 投球動作における肩関節周囲筋筋電図の連続時系列変化に関する分析

- 著者

- 金子 文成 車谷 洋 増田 正 村上 恒二 山根 雅仁

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.115-122, 2005-06-20 (Released:2018-08-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

本研究の目的は,一連の投球動作中に変化する筋活動の様相について,先行研究にあるように投球相毎に平均化するのではなく,連続的時系列データとして動的変化を示し,肩関節回旋筋腱板を構成する筋における活動動態の差異について検討することであった。大学生野球部投手1名の投球中(球種は直球)に,肩関節回旋筋腱板を構成する4筋から筋電図を記録した。そのうち棘上筋,小円筋,肩甲下筋にはワイヤ電極を使用した。棘下筋には能動型表面電極を用いた。筋電図は振幅および時間軸共に規格化した(nRMS)。各関節運動の加速度はビデオカメラで記録した画像から算出した。反復した投球間における,nRMSのばらつきである変動係数は,筋によって異なる特徴を示した。筋活動動態の連続時系列的変化として,10球分のnRMSを平均した(nRMSavg)曲線の最大値出現時間は,筋毎に異なっていた。投球において動的機能が重要視される肩関節回旋筋腱板において,nRMSavgが時々刻々と入れ代わる様子が明らかになった。筋間の相関性も筋の組み合わせによって異なり,棘下筋と小円筋が強く相関していた。反復した投球における筋活動動態のばらつき,連続時系列的なnRMSavgの変化,そして筋間の相関性の特徴は,個人内での筋活動動態の特徴を検出するための指標として有効である可能性があると考えた。

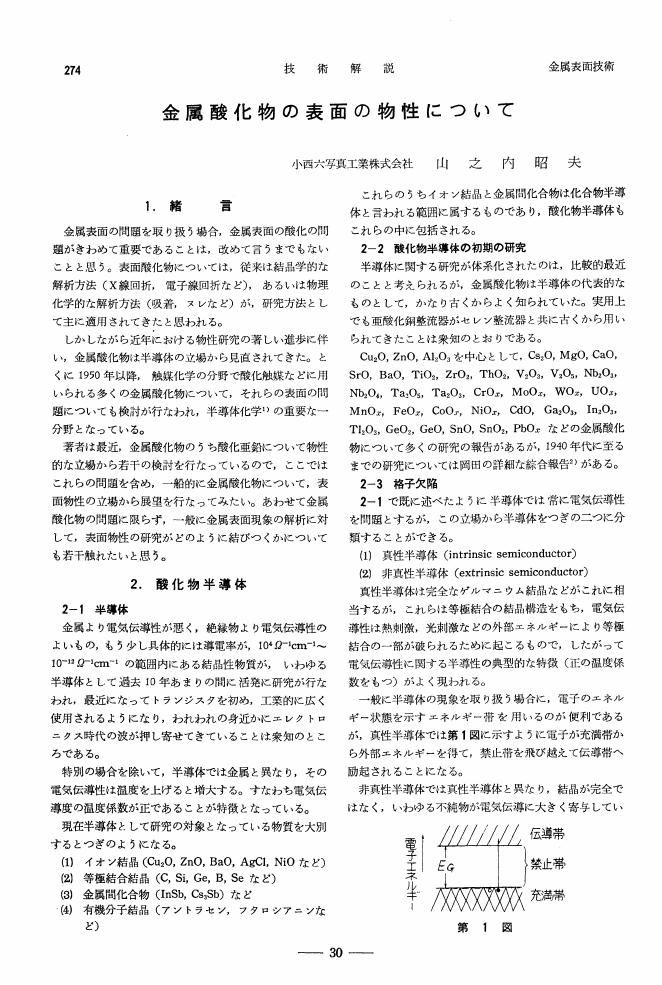

1 0 0 0 OA 金属酸化物の表面の物性について

- 著者

- 山之内 昭夫

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 金属表面技術 (ISSN:00260614)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.7, pp.274-280, 1963-07-20 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 29

1 0 0 0 OA 仏舎利相承説と〈家〉 : 十三世紀の歴史叙述(<特集>中世文学と〈家〉)

- 著者

- 大橋 直義

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.7, pp.34-43, 2003-07-10 (Released:2017-08-01)

『玉葉』建久三年四月八日条に記された鳥羽宝蔵宝珠の相承系譜は先学の指摘するように、その後も三宝院流という宗教空間内の秘事口説として存在し続けた。しかし、一方で、鳥羽宝蔵の宝珠という本来の意味を離れ、十三世紀の舎利相承系譜に借用されてゆく。これらの相承説の変容・展開の位相を検討することにより、九条家・大乗院や承久の乱以後の天皇家など、様々なかたちの〈家〉の存続・財産保全・追善供養を保証するという現実的な意味をになった歴史叙述として仮構される様相について考察する。

1 0 0 0 OA 都市域における緑地とその利用行動が居住者の健康関連QOLに与える影響

- 著者

- 那須 守 岩崎 寛 高岡 由紀子 金 侑映 石田 都

- 出版者

- 日本緑化工学会

- 雑誌

- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.3-8, 2012 (Released:2013-04-16)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 9 9

都市における緑地とその利用行動が居住者の健康関連 QOL に及ぼす影響について把握するために,東京都区内の住宅地においてアンケート調査を実施した。調査データから,緑地環境を含む「地区環境」「利用行動」「健康関連 QOL」を構成概念とするパスモデルを構造方程式モデリング (SEM) によって構築した。その結果,地区環境と利用行動は健康関連 QOL の 20%を説明し,両者の影響は直接的には同程度であること,しかし地区環境は利用行動を通して間接的にも影響することが示唆された。よって健康関連 QOLを高めるためには物理的な緑地環境だけではなく,利用行動も合わせて検討することが重要であると考えられた。

1 0 0 0 OA 人口減少社会のニュータウンの抱える問題と今後の方向性

- 著者

- 鳴海 邦碩 山本 茂

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.49, pp.3-8, 2005-04-30 (Released:2012-08-01)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA ヒスタミンH2受容体拮抗薬ファモチジンの薬理学的特性 : 特にシメチジンとの比較

In order to examine the pharmacological properties of famotidine, the potencyand selectivity of famotidine on H2-antagonizing activity, and the mechanismsfor the gastric mucosal protection by famotidine were investigated and mainlycompared with those of cimetidine. ln addition, the effects of famotidine andcimetidine on cardiovascular and bronchial functions, and pharmacokinetic druginteractions with muscle relaxant and narcotics were also examined.1. Famotidine inhibited the depressor response to dimaprit in anesthetized dogsand the hypersecretory response to histamine in stomach-perfused, anesthetizedrats. Famotidine was 166 times more potent than cimetidine in the former test and 108 times more so in the latter one.2. The development of gastric lesions produced by taurocholate-histamine andhemorrhage-histamine was dose-dependently inhibited by famotidine at doses ofwhich suppressed histamine-induced acid secretion in pylorus-ligated rats.3. Famotidine also prevented gastric mucosal lesions induced by taurocholateserotonin, HCI-aspirin, HCI-ethanol and iodoacetamide all of which concern the damage of the mucosal defensive factors in rats. Cimetidine, pirenzepine and cetraxate showed the inhibitory effects on almost all types of the gastric lesions but their inhibitory effects were much less potent than those of famotidine. The inhibitory effects of famotidine and cimetidine on HCI-ethanol-evoked mucosal lesion were not influenced by pretreatment with indomethacin.4. Famotidine and cimetidine inhibited the decreases in gastric mucosal blood flow caused by hemorrhage and by HCI-ethanol and the reduction of the mucosal contents of glycoprotein induced by water immersion restraint stress. These H2-antagonists also increased the transfer of bicarbonate into the gastric lumen. Furthermore, famotidine, but not cimetidine, was effective in increasing the transgastric potential difference(PD) and promoted the recovery of decreased transgastric PD induced by HCI-ethanol in rats.5. Famotidine did not affect cardiovascular and bronchial functions in dogs anesthetized with pentobarbital or the mixture of a combination of halothane,nitrous oxide and oxygen, and did not produce any pharmacokinetic drug interactions with hexobarbital and muscle relaxants. On the contrary, cimetidine significantly prolonged the sleeping times induced by hexobarbital in mice in addition to causing the decreases in heart rate, blood pressure, cardiac contractility and coronary blood flow in dogs. No hemodynamic changes wereobserved after famotidine in dogs whose cardiac function was depressed by propranolol. 6. These results indicate that famotidine is a competitive and selective H2-receptor antagonist. The preventive effects of famotidine on gastric lesions in rats is thought to be attributable not only to suppress acid secretion but also to activate the gastric rnucosal defensive mechanisms. lt is, furthermore,suggested that famotidine is far superior to cimetidine because of its potent H2-antagonizing, antisecretory and antiulcer activities besides its negligible effects on cardiovascular and bronchial functions, and pharmacokinetic drug interactions.

1 0 0 0 OA 旦那様と奥様 : 家庭諷刺

1 0 0 0 OA 先物取引による肉牛と牛肉の価格リスク管理に関する実証分析

- 著者

- 賀来 康一

- 出版者

- 公益社団法人 日本畜産学会

- 雑誌

- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.61-81, 1997-01-25 (Released:2008-03-10)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 2 2

米国シカゴ•マーカンタイル取引所(以下CME)に上場された肉牛先物取引による,肉牛生産者•牛肉処理業者の価格リスク管理の実証分析を実施した.(1) 1984年1月4日から1994年12月31日までの,毎日の価格データにより,CMEに上場された,Live Cattle(生牛),Feeder Cattle(肥育素牛),Live Hog(生豚),Frozen Pork Bellies(冷凍豚バラ肉)相互の関係を調べた.期間11年間を通算した相関係数の高い組み合わせは,Live CattleとFeeder Cattleの0.89であり,Live HogとFrozen Pork Belliesの0.57であった.しかし,1年毎に調べると,全ての組み合わせが不安定であった.(2) 1984年から1993年までの週間データを使用して,米国の肉牛と牛肉60種類に関し,現物価格の変動の大きさとbasis(ベーシス)の価格変動の大きさを比較した.Live Cattle当限価格との相関が高いほど,現物価格の標準偏差は,basisの標準偏差よりも大きかった.当限価格との相関係数0.22以下の3種類の内臓肉を除いた残り57種類の場合,現物価格の価格変動リスクをbasisの価格変動リスクへ移転した方がリスクが小さくなった.(3) 米国商品先物取引委員会(CFTC)の報告書に基づき,米国の肉牛先物市場の主たる参加者を分類した.米国CMEの肉牛先物市場は,投機の場というよりもヘッジの場としての性格が強く,米国の肉牛生産者として大きな役割を果たしている寡占化したパッカーと大規模化した肥育業者の,価格変動リスクをヘッジする場として活用されている.(4) 1990年1月2日から1995年10月11日までの,肉牛現物と当限価格との相関係数を計算した.全期間を通じた相関係数は0.94と高く,1年毎の相関係数も各々高かった.期間中の変動係数を比較すると,現物価格の変動が最も激しく,当限価格の変動は現物価格よりも小さく,期先価格の変動は最も小さかった.1990年から1995年10月11日迄,肉牛先物価格は現物価格に対して価格平準化機能を果たしていた.(5) 東京穀物商品取引所は,オーストラリア産グラスフェッド牛肉の,先物市場への上場を研究している.そこで,日本における牛肉先物取引の可能性を検討した.

- 著者

- 山川 英晃 高柳 昇 米田 紘一郎

- 出版者

- 日本呼吸器学会

- 雑誌

- 日本呼吸器学会誌 = Annals of the Japanese Respiratory Society (ISSN:21865876)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.6, pp.502-507, 2012-09-10