- 著者

- 木下 綾子

- 出版者

- 明治大学古代学研究所

- 雑誌

- 古代学研究所紀要 (ISSN:0915969X)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.73-90, 2007

7 0 0 0 OA 論証と原因

- 著者

- 酒井 健太朗

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.70, pp.205-219, 2019-04-01 (Released:2019-04-18)

- 参考文献数

- 11

Aristotle’s APo. claims that scientific knowledge requires a cause serving as the middle term in the demonstration. APo. II 11 considers how the well-known “four causes” should be understood in the theory of demonstration. What is key is the relation of the final cause to the other three causes. This paper discusses how the theory of demonstration handles these causes by considering their status and interrelation. Aristotle examines the four causes from the perspective of the major and minor terms in a demonstration. The grounding cause states the essence of the minor term, and the essential and efficient causes state the essence of the major term. However, there are difficulties in considering the final cause. For, in the example of being healthy, illustrating the final cause involves two demonstrations. In the first demonstration, the middle term (food not staying on the surface) explains the essence of the major term (being healthy). In the second demonstration, however, the middle term (being healthy) does not explain the essence of the major term (food not staying on the surface) or the minor term (walking after dinner). In order to answer this problem, we have to mention two points: First, the final cause appears last in generation but arises first as the initial point of the explanation; secondly, the final cause explains the processes to the end as for the end. By considering these facts, I show that the second demonstration explains the major term and the minor term by the middle term from the viewpoint of temporal order that the first demonstration establishes. This paper argues that APo. II 11 divides the four causes into the final cause and the other three causes and claims that the second demonstration includes “hypothetical necessity”. Consequently, this paper shows that Aristotle aims to exclude chance from a demonstration having the final cause as the middle term by introducing hypothetical necessity.

7 0 0 0 OA ディズニーランドにおける非日常性の変容

- 著者

- 田所 瑛梨

- 出版者

- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 観光創造専攻 文化資源デザイン研究室 (コンテンツツーリズム研究会)

- 雑誌

- コンテンツツーリズム論叢 : Collected Treatises on Contents Tourism

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.66-84, 2012-08-12

7 0 0 0 IR 谷崎潤一郎「母を恋ふる記」の背景 : 佐藤春夫、鵠沼

- 著者

- 田中 俊男

- 出版者

- 島根大学教育学部国文学会

- 雑誌

- 国語教育論叢 (ISSN:09173692)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.17-37, 2015-02-28

7 0 0 0 OA 在来線列車の速度向上に伴う信号方式の検討

- 著者

- 宇賀神 博 米山 信三 田村 敏昭

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.Supplement, pp.318-319, 1991-06-01 (Released:2010-03-11)

7 0 0 0 『源氏物語』批判史序説

- 著者

- 小谷野 敦

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 文学 (ISSN:03894029)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.187-206, 2003-01

7 0 0 0 「感情体制」と生きられた感情―エゴドキュメントに見る「近代性」

本研究計画の目的は、近代社会において合理主義が進むなかで、にもかかわらず(あるいは、だからこそ)感情や情動といった「非合理的」とされる要素が果たす役割やそれが起動するメカニズムを明らかにすることである。具体的には、「感情体制」というマクロな構造を視野に入れつつ、エゴドキュメントという史料をもとにミクロにそのメカニズムを解明する。第一に19世紀の国民国家形成期と、20世紀前半の大衆社会や総力戦の時代の日本とドイツにおける多層的な「感情体制」のありようを明らかにする。第二に、多様なエゴドキュメントの分析を通じて、感情や直感が必要とされ人々の行動基準となっていくメカニズムを解明する。

7 0 0 0 OA 広葉樹の植栽における遺伝子撹乱問題

- 著者

- 津村 義彦

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 森林科学 (ISSN:09171908)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.26-29, 2008-10-01 (Released:2017-07-10)

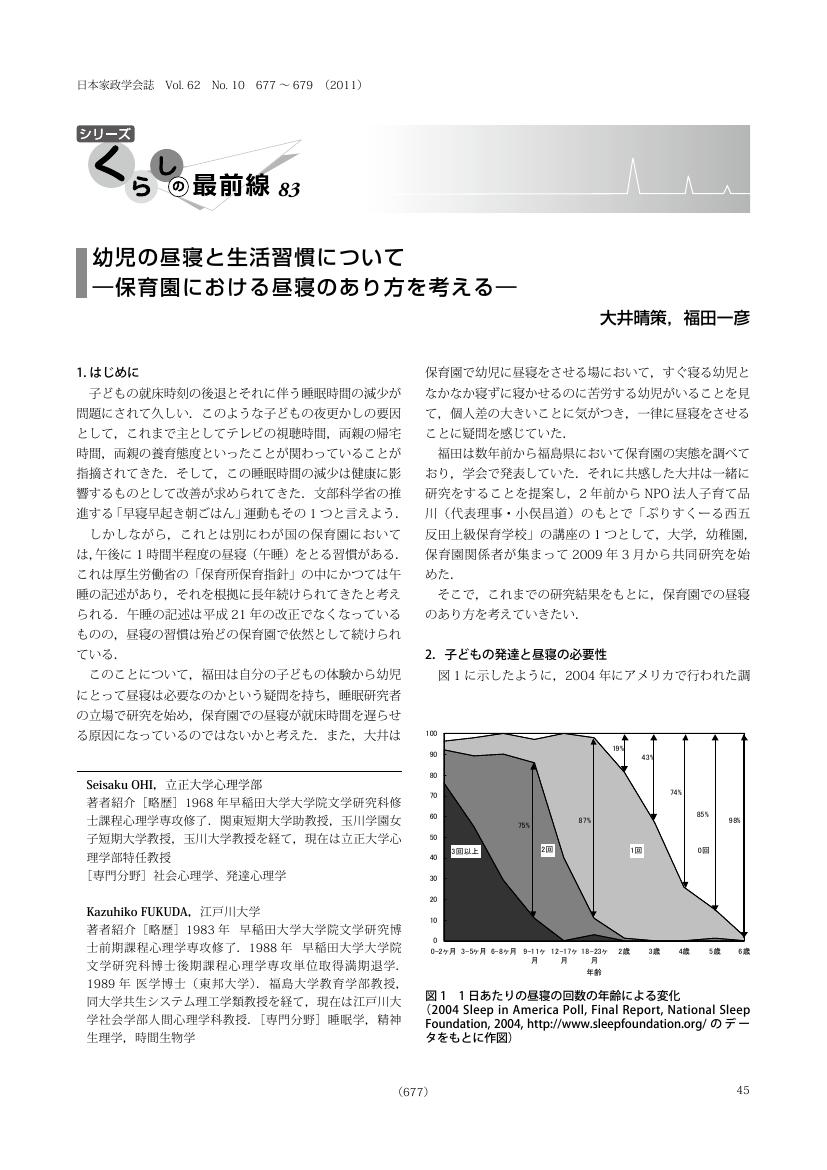

7 0 0 0 OA 幼児の昼寝と生活習慣について

- 著者

- 大井 晴策 福田 一彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.10, pp.677-679, 2011-10-15 (Released:2013-09-02)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 網中 裕一

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 年次大会講演要旨集 30 (ISSN:24327131)

- 巻号頁・発行日

- pp.545-548, 2015-10-10 (Released:2018-01-30)

- 被引用文献数

- 1

アメリカの研究機関において新たな研究費獲得ツールとしてクラウドファンディングが注目されており、日本を含め世界的に広がろうとしている。本発表では日本でもクラウドファンディングを研究費獲得ツールとして有効活用するために、『支援者がクラウドファンディングを利用して学術研究へ支援する動機』を調査した。特に「インセンティブ」、「研究分野」に焦点を当てて調査したところ、以下の2点が明らかとなった。・特定の研究分野を除き、インセンティブの設定は支援者の支援動機になり得る。・研究分野毎に支援者の支援動機、支援に対するフィードバックは異なっている。

- 著者

- 竹内 一真

- 出版者

- 京都大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.625-637, 2013

This study was performed to investigate the relationships of individual skills and narrative between former and future generations by Denshosha especially focusing on Legitimate Peripheral Participation (LPP). For this purpose, this study investigated how a master of a traditional performing art interprets their skills in the relationship among generations from narratives of the master. Two steps were taken in approaching an individual situated among generations. First, we clarified what the master teaches his pupil. Then, we analyzed the narratives to determine the master's interpretation. In the process of watching and interviewing, a master of a traditional performing art presented not only his experience of developing skills and his interpretation of the meaning of skills but also his way of handing skills on to the next generation. The results are shown in a matrix of three categories of skills and three phases of narratives. The details appeared in the matrix were interpreted by considering "gaps between generations" and "manners for changing." Denshosha would not only bring skills between generations but also inherit manners or values by interpreting the combinations of individual skills.

7 0 0 0 抗NMDA受容体抗体脳炎患者への理学療法の介入

- 著者

- 大西 伸悟 足立 昌夫

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, pp.Bb1413-Bb1413, 2012

【はじめに】 抗NMDA受容体抗体脳炎は、Dalmau(2007年Ann Neurol)らによって卵巣奇形腫に関連した傍腫瘍性抗NMDAR脳炎として12例が紹介された。本邦では、若年女性に好発する非ヘルペス性急性脳炎として報告されているが、病態について明確ではない。これまで本邦において、本疾患における理学療法の介入報告はなかった。今回我々は、13歳の抗NMDA受容体抗体脳炎症例への理学療法の介入を病期に分けて検討し若干の考察を加えて報告する。【方法】 症例は13歳女性。既往歴に特記事項なし。入院2~3日前から不穏、軽い健忘、不安感や悲観的な感情失禁、幻聴などあり、精神科病院を受診し頭部CT施行するが明らかな異常所見はなし。その後不穏状態が悪化し鎮静された状態で脳炎及び脳症などの精査目的で当院小児科へ紹介入院となった。入院直後の、MRI、脳血流SPECT、髄液検査(細胞数、蛋白)などの検査では異常所見は認めず。第24病日の髄液及び血清中の抗NMDA受容体抗体が陽性と判明し本疾患の診断に至った。本症例に行った理学療法の介入を、飯塚ら(2008年、BRAIN and NERVE)が提唱する臨床病期分類に沿って後方視的に検討した。【説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言の倫理規程に準拠し、症例の発表について、本人と家族にその目的を説明し同意を得た。【結果】 前駆期と精神病期は当院入院2~3日前からみられたが、明らかな先行感染症状はなく、統合失調症様症状を呈した。無反応期では第11病日に呼吸抑制と意識障害が出現、ICU病棟にて気管内挿管下での呼吸管理が行われた。不随意運動期は第12病日から52病日にみられ、筋強直など多彩な不随意運動と血圧や心拍変動など自律神経症状が頻発し理学療法は処方されたが施行困難であった。第39病日不随意運動にて挿管管理が困難となり気管切開術を施行。緩徐回復期は第52病日以降でみられ、初期には意識障害が強く、呼びかけや感覚刺激への反応は乏しかった。しかし、不随意運動が始まると徒手的な抑制は困難となり投薬での鎮静が行われた。車椅子座位では10分程度で不随意運動が出現した。第150病日以降では覚醒時間が徐々に増え口頭指示にも反応を示した。車椅子上では30分~1時間程度座位可能となった。しかし覚醒レベルは低く、立位練習を試みるが両下肢の支持性は得られなかった。後期に入ると、発語が増え車椅子やベッド上での座位活動時間が増加。第270病日には病室にて腋窩介助での自動様歩行が出現したが、歩行練習では廃用性筋萎縮による不安定性と股関節を起因とした失調様の跛行がみられた。症例にセラピストの肩を把持させ、骨盤または腋窩を介助することで下肢への荷重量の軽減および骨盤の動揺が軽減でき以後の練習が進んだ。発症より第360日で独歩を獲得し、第400病日には家族の監視下にてADL自立となり退院となった。退院と同時に理学療法も終了となったが、記憶障害と軽度の失語症が残存し、元の学校の特別支援学級への復学となった。【考察】 本症例は飯塚らの報告とほぼ同様の臨床経過となったため、その病期分類に沿って検討した。本症例への理学療法の介入は不随意運動期からであった。不随意運動期には多彩な不随意運動と血圧や心拍変動など自律神経症状がみられ積極的な介入や練習課題の変更は困難であった。一方、緩徐回復期では、薬物による不随意運動の調整が徐々に可能となったが意識障害の残存期間が長く、理学療法を積極的に進めたが離床が困難で歩行獲得には時間を要した。その原因については、庄司ら(2009年国際医療福祉大学紀要)の症例と同様、下肢の廃用性筋委縮、記憶・注意障害などが影響を与えたと思われた。本疾患の予後についてDalmauらは、完全回復とほぼ回復が75%、重度後遺症が18%、死亡が7%、脳炎再発率は15%とし、比較的良好としている。しかし、記憶・注意障害については回復までに時間を要し、残存例も多い。本症例の復学状況もそれに類似していた。以上のことより本症例における理学療法は、前駆期から不随意運動期での介入は困難であったが、緩徐回復期では積極的に介入できたと考える。一方で、離床開始時期や立位歩行練習の開始時期については、不穏並びに意識障害や失語症などが正確な評価を困難にした。そのため、緩徐回復期移行後の不随意運動と失調様歩行に留意した介入方法などについて検討が必要と考えられた。【理学療法学研究としての意義】 抗NMDA受容体抗体脳炎は病態について明確な報告はされていない。また、予後に関する報告は散見されるが理学療法の介入に関して検索し得た範囲では皆無であった。本疾患における理学療法の介入では、精神症状や不随意運動、呼吸管理など多彩な症状に対して適切な対応が求められる。今回の報告が、本疾患に対する理学療法の関わりについて一助になると考える。

7 0 0 0 OA 身近な環境問題としての受動喫煙被害の実態-当事者調査を通じて-

- 著者

- 村田 陽平

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.165-190, 2012 (Released:2012-03-26)

- 参考文献数

- 139

本稿の目的は,現代日本の地域政策において主要な課題の一つである喫煙問題に対して,受動喫煙に苦しむ当事者の視点から,身近な環境問題としての受動喫煙被害の実態を明らかにすることである.2007年から2008年にかけて,タバコ問題に取り組む市民団体等の紹介を経て,東京,名古屋,大阪の三大都市圏において受動喫煙被害の当事者に対する聞き取り調査を実施した.その結果,現代の日本では,さまざまな日常空間において受動喫煙の被害が生じており,それにより少なからず生活に支障をきたしていることが明らかになった.本稿の調査を通じて,日本の受動喫煙対策が不十分であることが導出されるとともに,早急な法的整備などによる社会環境の改善が望まれる.

7 0 0 0 OA 2014年学界展望

- 著者

- 日本政治学会文献委員会

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.2_301-2_331, 2015 (Released:2018-12-15)

7 0 0 0 日露戦争と日本基督教婦人矯風会--『婦人新報』に見る

- 著者

- 茂 義樹

- 出版者

- 梅花女子大学

- 雑誌

- 梅花女子大学文学部紀要 人間科学編 (ISSN:13460269)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.1-20, 2001

7 0 0 0 OA 教訓善悪図解 善教ノ小児/悪習ナ子供

7 0 0 0 『成唯識論同学抄』の研究(3)(共同研究)

- 著者

- 楠 淳証 後藤 康夫 弥山 礼知

- 出版者

- 龍谷大学仏教文化研究所

- 雑誌

- 龍谷大学仏教文化研究所紀要 (ISSN:02895544)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.11-124, 2000