- 著者

- 北野 宏明

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.275-286, 2016-03-01 (Released:2020-09-29)

6 0 0 0 OA アダムとエヴァの罪の解釈について(マタイス・アンセルモ学長 岸部公子教授退休記念号)

- 著者

- 小林 玲子

- 出版者

- 京都聖母女学院短期大学

- 雑誌

- 聖母女学院短期大学研究紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.64-67, 2007

アダムとエヴァの罪の解釈を取り上げたのは、政教分離のなかった頃、キリスト教の信者たちがこの話を操る権力者たちによって、知識は禁断の実であって、何も知らずに神と教会の命令に従う事こそ良き信仰の道であると教え込まれていた後遺症が、今だに残っているからである。しかし、ユダヤ教においてもキリスト教においても、神と人間の決定的な出会いの場は、人間が自分の罪を悔い改めて神に立ち帰る所にあり、先のような誤った解釈は、人々が自分自身の罪と救いを真剣に考えることを妨げるものである。ダビデ王は神の為にと思って様々な大事業を成し遂げたものの、神と最も深い所で出会ったのは自分の犯した罪を悔い改めた時であった。イエスも放蕩息子の喩えで、悔い改めた人と神の出会いを物語っている。教会の規則を守って悪行をしなければ救われる、あるいは善行を積めば救われるというのは、本来のキリスト教の教えではないと言うべきであろう。アダムが罪を犯したからではなく、我々が罪人だからこそイエス・キリストの救いが必要なのだ。キリストは、悔い改める我々と神のコミュニケーションを回復させる。そして人間の善悪の知識は、このコミュニケーションにおいて初めて確かなものとなるのである。本論は3部から成る。まず、聖書の解釈一般について、次にアダム神話の解釈を述べ、その後、アダム神話の人間論的意義について述べる。

6 0 0 0 IR 「朝服」制度の行方--曹魏〜五胡東晋時代における出土文物を中心として

- 著者

- 小林 聡

- 出版者

- 埼玉大学教育学部

- 雑誌

- 埼玉大学紀要 教育学部 (ISSN:18815146)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.69-84, 2010

- 著者

- 中瀬 朋夏

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.143, no.2, pp.61-64, 2014

- 被引用文献数

- 3

安全で有効性の高いがん治療戦略の開発において,漢方由来成分を用いた治療法がその重要性を高めている.経験的に古くからマラリアの特効薬として利用されてきたアルテミシニンとその誘導体は,キク科の植物であるセイコウ(<i>Artemisia annua</i> L.)から分離されたセスキテルペンラクトンで,構造中のエンドペルオキシドブリッジ(-C-O-O-C-)と細胞内鉄イオンが反応し,フリーラジカルを生成する.近年,トランスフェリン受容体が高発現し鉄イオンを豊富に含有するがん細胞に対して,アルテミシニンの細胞毒性が極めて高いことが注目されている.筆者は,トランスフェリンの<i>N</i>-グリコシド鎖にアルテミシニンを修飾したがん標的アルテミシニンが,アポトーシスを介して,がん細胞に特異的な抗がん活性を示すことを明らかにした.さらに,抗がん薬の効果は細胞内環境の影響を大きく受けることから,がん細胞内の酸化ストレスやエネルギー産生を制御することで,アルテミシニン誘導体の効果を操る手法を開発した.その結果,酸化ストレス耐性のがん細胞に対して,抗酸化促進機能を担うシスチントランスポーター活性を抑制することにより,アルテミシニン誘導体の細胞毒性効果を増強できることが明らかになった.漢方由来成分の効果を最大限に発揮するため,がん標的送達システムや細胞内環境を調節・維持するトランスポーターを制御できる薬剤学的手法を駆使して,今後,臨床応用へ向けたさらなるがん治療戦略の開発を期待する.

6 0 0 0 身体接触によるこころの癒し:こころとからだの不思議な関係

- 著者

- 山口 創

- 出版者

- The Japan Society of Acupuncture and Moxibustion

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.3, pp.132-140, 2014

- 被引用文献数

- 2

皮膚と心の関係について、特に癒しとの関連ついて生理学や心理学の研究をもとに紹介した。まず皮膚は脳と同じ外胚葉から発生し、皮膚も情報処理器官であることを指摘し、皮膚感覚が心に及ぼす影響について述べた。次に皮膚をなでることによって生じる振動には、1/fゆらぎの特徴をもつ振動が発生し、それが快の気分を生じさせる可能性について述べた。また触れることによってオキシトシンという生理物質が脳内で分泌され、それが相手との親密な人間関係の構築に役立つことや、 癒しをもたらす実験について紹介した。さらに触れる際に重要な点は、ゆっくりした速度で手を動かして触れることと、弱い圧で触れることである点を指摘した。前者はC触覚線維の発火によってもたらされる効果あり、後者は副交感神経が高まるためである。 これらの特徴をもつ触れ方によって、人は最大の癒しを得ることができ、快の感情が最大に高まると考えられる。<BR>最後に、皮膚を入力と出力の両面の視点で捉える必要性について述べた。皮膚に触れることは刺激の入力としての視点であるが、皮膚は内臓など身体内部や心の働きが表出される部位でもあるため、 出力としての視点もまた重要である。従って皮膚に触れることを通じて、相手の内部状態を把握する態度が重要になると考えられる。

- 著者

- 稲垣 眞美

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美學 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, 1982-12-31

"Daigomi", which we find in such expressions as "daigomi of the piano-play" and "daigomi of fiction", is commonly used as a critical term to signify an ideal taste beyond description. "Daigo" originally comes from the passage in the sutra of Nirvana- "the cow gives milk ; the milk turns to sour thick milk ; the sour thick milk to fresh butter ; the fresh butter to rich butter ; and the rich butter to "daigo"-creamy essence-which is the best of all." "Daigo" is called sarpir manda in Sanskrit, which means the supremely tasty food finally produced from milk. In Buddhism this is compared to Nirvana, the ultimate spiritual state as was explained in Milinda Panha, - "As in daigo there are colour, smell and taste of excellent quality, so in Nirvana there are colour called virtue, and taste and smell called commandment." On the other hand, in the Western aesthetics Hegel and E. v. Hartmann regarded these senses as inferior to the senses of sight and hearing, and excluded them from the aesthetic category, which has become prevalent since then. But such Encyclopaedists as Condillac, Voltaire and Diderot were against the idea, and did justice to the senses of taste and smell. Especially Diderot almost grasped the meaning of "daigomi" and Nirvana in his definition of "delicieux". So we shall have to revaluate those senses in aesthetics, giving a deeper insight into their sensual and spiritual pleasure and beauty.

6 0 0 0 OA 日本における中国画題綜覧(一)

- 著者

- 張 小鋼 Xiaogang Zhang

- 出版者

- 金城学院大学

- 雑誌

- 金城学院大学論集. 人文科学編 = Treatises and Studies by the Facalty of Kinjo Gakuin University. Studies in Humanities (ISSN:18800351)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.274-243, 2017-03-31

6 0 0 0 OA 小学校における「言語感覚」の育成に関する研究―歌詞を用いた実践に向けて―

- 著者

- 新地 真帆

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 全国大学国語教育学会国語科教育研究:大会研究発表要旨集 138 (ISSN:24321753)

- 巻号頁・発行日

- pp.57-60, 2020-08-01 (Released:2021-06-10)

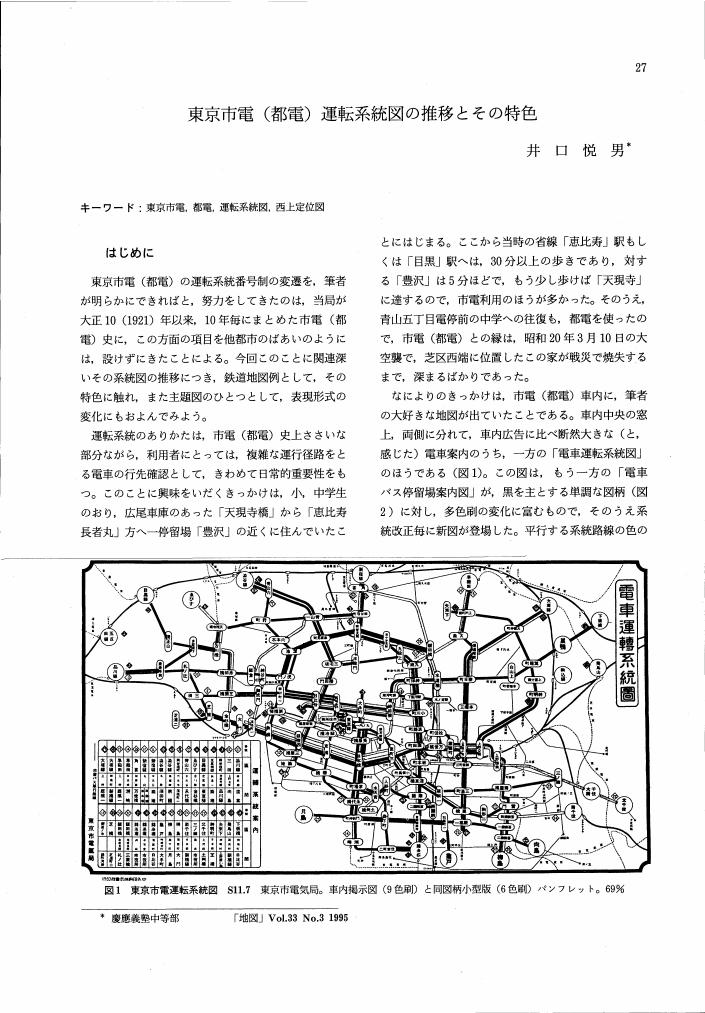

6 0 0 0 OA 東京市電 (都電) 運転系統図の推移とその特色

- 著者

- 井口 悦男

- 出版者

- Japan Cartographers Association

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.27-34, 1995-09-30 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 2

6 0 0 0 OA 皮膚にふれると起こる無意識の反応

- 著者

- 堀田 晴美

- 出版者

- 日本心身健康科学会

- 雑誌

- 心身健康科学 (ISSN:18826881)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.1-4, 2014-02-01 (Released:2014-02-21)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 小川 功

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-24, 2010-03-15

旅館主が地域振興に大きく貢献した例は別府の油屋熊八など全国に数多く存在するが,油屋など一部の例外を除き必ずしも伝記等で事跡が解明されているわけではない。その背景には旅館業の多くが家業として個人経営の形態で運営され情報公開されることも少なかった事情もあろう。今回取り上げた日本三景の一・松島の旅館主・大宮司雅之輔の場合,ご子孫が遺品たる書画骨董等の一切を瑞巌寺宝物館ほかに寄贈され,学術的な調査を経て数次にわたり同館で特別展を開催されて来たという希有な事情にあった。本稿では同館のこれまでの研究成果や『松島町史』等に依拠しつつ,大宮司が地元の観光振興を願って運輸業を中核とする地元企業の多くに役員・大株主等として積極的に関与した企業者史的側面を明らかにしようとした。まず松島軽便鉄道では執行役員による仮装払込が発覚して免許失効,次に松島電車では経営不振のため債権者に軌条・車両等を競落され運行停止に陥るなど,彼が関与した企業の多くは期待された成果を生まなかった。相次ぐ不首尾にもかかわらず,彼はその後も松島を中心とする陸海の各種運輸業への関与を止めようとしなかった。一面で浮世絵等の収集家でもあった彼は独自の考え方に基づいて美術商から大量の書画を買い続けたという。関与した松島軽便鉄道,松島電車等はいわば習作の部類に入るわけだが,最後に本命視した宮城電気鉄道(現JR仙石線)は仙台と直結する本物の観光路線として成功を収めた。彼が損失も覚悟の上で最後まで地域の公益企業に関与をし続けた根底には明治末期宮城県から松島公園の委員を嘱託された際に開陳した彼の宿願たる松島振興策があったものと考えられる。なお地元銀行の再生等に私財を投じて尽力した大宮司の銀行家としての今一つの重要な側面の解明は別稿にゆずりたい。

6 0 0 0 OA アスリートの抱える心身医学的問題とその支援

- 著者

- 荒井 弘和

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.15-21, 2019 (Released:2019-01-01)

- 参考文献数

- 27

2020年に東京でオリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるなど, わが国のスポーツは最盛期を迎えている. しかし, その主役であるアスリートについては, 心身医学的な問題を抱えていることも少なくない. そのため, アスリートには心身医学的支援が必要である. わが国では, 日本スポーツ心理学会が認定しているスポーツメンタルトレーニング指導士が活躍している. そこで, 心身医学の専門家とスポーツメンタルトレーニング指導士との緊密で継続的な連携・協働が期待される. そのために, わが国の臨床スポーツ心理学の土台を広げる必要がある. 2020年以降も見据えた, 心身医学とスポーツ心理学の連携・協働が期待される.

- 著者

- Kakui Keiichi Fujiwara Yoshihiro

- 出版者

- Zoological Society of Japan

- 雑誌

- Zoological Science (ISSN:02890003)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.303-306, 2020-08

- 被引用文献数

- 3

We report on the behavior of a deep-sea tanaidacean, Gigantapseudes sp. (Apseudomorpha: Gigantapseudidae), recorded at the depths of 6446–6447 m by the manned submersible Shinkai 6500. From recordings of at least three individuals walking on the sea floor, we confirm that Gigantapseudes sp. is epibenthic, as previously inferred from leg shape. One individual was recorded entering a hole. All individuals in the videos kept pereopods 4 raised from the seafloor while walking, implying that those legs have a function other than for walking, such as mechano- or chemoreception, or posture control. Our in situ observations of behavior are the first for any deepsea tanaidacean and illustrate the importance of recording high-resolution videos in the deep sea and archiving them for future use. Our identification of Gigantapseudes sp. from video footage provides the first record of this genus from Japanese waters and extends the northern limit of the known generic distribution.

6 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1913年04月05日, 1913-04-05

6 0 0 0 OA 速溶性イブプロフェン製剤の開発

- 著者

- 川瀬 一朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬剤学会

- 雑誌

- 薬剤学 (ISSN:03727629)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.329-335, 2009 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

6 0 0 0 OA 12世紀のシトー会シルヴァネス修道院の歴史叙述における起源の記憶

- 著者

- 北舘 佳史

- 出版者

- 中央大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文研紀要 (ISSN:02873877)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, pp.1-27, 2020-09-30

本稿は『レラスのポンスの回心に関する論考とシルヴァネス修道院の始まりの真の物語』を分析の対象として共同体が起源をどのように記憶したのか,それが作成された状況においてどのような意味を持っていたのかを明らかにすることを目的とする。シルヴァネス修道院の第4 代院長ポンスは1160・70年代に内外の動揺を抑えて修道院の規律を立て直す改革の一環として創建者と共同体の歴史の編纂事業を行った。この史料の検討から重要な特徴として,現在と過去を統合するためにシトー会と共通する荒れ野や清貧や労働の主題が強調される一方,隠修士時代からの共同体の慈善の伝統の連続性とシトー会への加入手続きの正当性が主張されている点が挙げられる。また,初期の施しによる経済からシトー会時代の蓄積と生産の経済への移行が描かれるとともに,手の労働や執り成しの祈り,さらには緊急時の食料支援の物語を通じて修道院の富が正当化されている点が注目される。

6 0 0 0 OA 詞の真澄鏡詞の経緯図解 : 教典入門

6 0 0 0 OA 小中学校校歌にみる近江の風景イメージに関する研究

- 著者

- 汐見 昌子 笹谷 康之

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 環境システム研究論文集 (ISSN:13459597)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.143-148, 2001-11-01 (Released:2010-03-17)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

本研究は、地域の人々にとっての価値ある資源が織り込まれる定型的なテクストである校歌を用いて景観要素を抽出し、それらの地域性・社会的背景に伴う地或イメージの差違を解明することにより、景観資源を生かした計画やまちづくりを行うための基礎的資料を得るものである。つまり、景観資源の時代性を明らかにし、さらにそのうちで普遍的である卓越した景観要素の領域性・抱かれる理想的イメージについて明らかにする。