- 著者

- 今井賢一 國領二郎編 ストラティジック・ビジョン研究会著

- 出版者

- 情報通信総合研究所

- 巻号頁・発行日

- 1994

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1517, pp.26-29, 2009-11-23

冷たい風が吹きつける中、船のデッキを洗い、岸壁とつなぐ小さな梯子を往復していたのは、大勢の若いインドネシア人船員たちだった。台風一過の秋晴れの空の下、真っ黒に日焼けした彼らは、年配の日本人船員と、束の間の"陸"を楽しんでいた。 「あれは九州や四国から来たカツオ船。カツオ船だけじゃない。

5 0 0 0 濡れた衣服の着用が及ぼす体温調節反応への影響

- 著者

- 前田 亜紀子 山崎 和彦 栃原 裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.6, 2007

【目的】本研究の目的は、濡れた衣服の影響について、気温、衣服様式、水分率、作業強度の各条件を組合せ、生理・心理的観点から観察することであった。【方法】被験者は健康な成人女子11名であった。人工気候室は、気温30、25、20℃(相対湿度は80%一定)に制御された。衣服様式はスウェット上下(様式S)とTシャツ短パン(様式T)とした。以上より5種条件(30S, 30T, 25S, 25T, 20S)を設定した。衣服の濡れ条件は、D(乾燥)、W1(湿った)、W2(びしょ濡れ)の3種とし、全衣服重量の平均は、様式Sでは各々819, 1,238, 2,596g、様式Tでは各々356, 501, 759gであった。各濡れ条件において、安静期と作業期を設けた。作業期における踏み台昇降作業のエネルギ代謝率は2.7であった。測定項目は、酸素摂取量、直腸温(Tr)、平均皮膚温(Tsk)、および主観申告値とした。【結果】酸素摂取量は、衣服重量および寒冷ストレスの影響を受けて変化した。Trの値は、条件25Tと20Sでは漸減した。Tskは環境温に依存して漸減し、特に条件20Sにおいては著しく低下した。本研究の要点は次の通りである。1) 濡れた衣服を着用した場合、気温30℃では着衣の工夫により温熱ストレスは最小に止めることができる。2) 気温25℃以下では、軽装の場合、寒冷ストレスが生じ得る。3) 衣類が乾燥状態であれ濡れた状態であれ、全身温冷感が中立であるとき、Tskは約33℃であった。4)濡れた衣服条件における特色は、全身温冷感が「冷たい」側へシフトするとき、平均皮膚温が著しく低下することである。

- 著者

- 北村 行伸

- 出版者

- 日本証券アナリスト協会

- 雑誌

- 証券アナリストジャーナル (ISSN:02877929)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.28-37, 2011-01

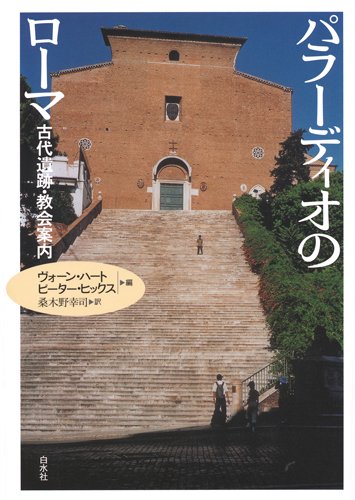

5 0 0 0 パラーディオのローマ : 古代遺跡・教会案内

- 著者

- アンドレア・パラーディオ著 ヴォーン・ハート ピーター・ヒックス編 桑木野幸司訳

- 出版者

- 白水社

- 巻号頁・発行日

- 2011

5 0 0 0 OA アリ科女王の長期間にわたる精子貯蔵メカニズム

- 著者

- 後藤 彩子

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.150-157, 2018-12-25 (Released:2019-01-21)

- 参考文献数

- 50

社会性膜翅目昆虫(アリ,ハチ)では,女王は羽化後まもない時期にしか交尾しないため,この時に受け取った精子を体内の受精嚢という袋状の構造の中に寿命が続く限り貯蔵する。アリ科の多くの種の女王の寿命は10年以上と,昆虫としては例外的に長いため,精子貯蔵期間も極端に長い。他のハチ類と比較して,アリ科の受精嚢は非常に巨大で構造も特殊であることから,精子貯蔵に重要な機能をもっていると予想できる。女王アリの受精嚢内に貯蔵されている精子は不動化されていることから,精子は代謝が抑えられ,休眠状態を保っていると考えられる。貯蔵後5年経過した精子でも,受精嚢の外に出すとべん毛運動をはじめることから,核が収納されている頭部のみならず尾部に到るまで,女王は精子の機能を損なうことなく貯蔵していると言える。アリの精子形態は他の種と大きな差は見られないものの,酸化されにくさなどの細胞学的な性質は全くの不明であるため,今後の研究が進むことを期待している。また,受精嚢で高発現している遺伝子も特定されており,精子貯蔵に関与すると予想していた抗酸化酵素や受精嚢内環境に影響するイオンや糖のトランスポーターをコードする遺伝子のほか,具体的な機能は不明だが,発現量が極めて多い遺伝子も見つかった。今後はこれらの分子がどのように精子の生理状態や生存に影響するかを明らかにする必要がある。

5 0 0 0 OA 環境中化学物質の食品への移行と異臭苦情

- 著者

- 石田 裕

- 出版者

- 社団法人 におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.216-225, 2010-07-25 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 20

近年,食に関する苦情が多く寄せられている.生活環境の中には多くの化学物質が存在しており,ものによっては環境中から食品へ移染する場合もあり,摂取により安全性が妨げられる場合もある.食品への化学物質の移行に関していくつかの例を示したが,特に気化しやすい物質についてはその挙動を念頭におき,近くに食品を置かないことや,包装の材質を考え透過しない容器に入れておくなどが対応策として重要である.

- 著者

- 髙木 太郎 麻生 沙和 横井 隆司

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.11, pp.1298-1303, 2020-11-20 (Released:2020-12-02)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

TIPIC syndrome は, 頸動脈周囲の一過性の炎症が原因となり頸部痛を来すまれな疾患である. これは以前から carotidynia として扱われてきた疾患であるが, 近年ではその画像所見に関する報告が増えたことで徐々に病態が解明され, 診断基準とともに名称を変えつつある. 今回われわれは, TIPIC syndrome の2例を経験した. 2症例とも特徴的な頸部圧痛 (Fay 徴候) を認め, 超音波検査と造影 CT 検査にて患側の総頸動脈遠位部に全周性の軟部組織陰影を認めた. いずれも NSAIDs の内服で経過観察をしたところ, 1週間後に症状は軽快した. 今回, これらの症例について文献的考察を加え検討した.

5 0 0 0 特集 国際情報五輪で日本代表が大活躍

- 著者

- 谷 聖一

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.714, pp.116-121, 2008-10-01

今年8月、エジプトで開かれた「国際情報オリンピック」で、日本代表の高校生4人が金メダル1個、銀メダル1個、銅メダル2個を獲得した。日本は参加6回目で、初めて4人全員がメダルを獲得した。日本選手団の団長を務めた日本大学文理学部情報システム解析学科の谷聖一教授に、情報オリンピックの意義や日本選手団の奮闘ぶりを紹介してもらった。

5 0 0 0 IR 近代の皇室儀式における英照皇太后大喪の位置と国民統合

- 著者

- 小園 優子 中島 三千男

- 出版者

- 神奈川大学

- 雑誌

- 人文研究 : 神奈川大学人文学会誌 (ISSN:02877074)

- 巻号頁・発行日

- vol.157, pp.65-99, 2005

5 0 0 0 IR 従軍女性作家中国戦地ルポにおける「敵」作りの分析

- 著者

- 童 暁薇 TONG Xiaowei

- 出版者

- 創価大学日本語日本文学会

- 雑誌

- 日本語日本文学 = Studies in Japanese Language and Japanese Literature

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.37-51, 2020-03-18

女性を家父長制と軍事体制の権威的な構造における被支配者として認識するのが一般的であるが、女性はこの構造の中で権威に従属し、みずからの役割に従順にしばしば熱狂的に従うことによってまたこのシステムを支え、補完する。十五年戦争中、数多くの女性作家は中国戦地へ従軍慰問をした。戦地ルポで意図的に中国兵士の「敵」イメージを作り、戦争を宣揚して、前線と銃後一体の共同体を強める戦争協力者となった。一方で、「敵」作りにおいて、戦地のもう一面が遮断されてしまい、そのことによって彼女たちの内心の不安や良心的負担などは解消されることが可能になる。

5 0 0 0 OA 皮膚科医から見た化粧品の安全性の現状と安全性確保のための提案

- 著者

- 松永 佳世子

- 出版者

- 日本香粧品学会

- 雑誌

- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.103-108, 2015-06-30 (Released:2016-07-22)

- 参考文献数

- 21

Recently we have experienced two outbreaks of health hazard from cosmetics that were voluntary recalled. One is an outbreak of immediate wheat allergy due to epicutaneous sensitization to a hydrolyzed wheat protein, contained in a facial soap. A total of 2,111 patients have been registered. Most of the patients are females, and half of them had anaphylaxis after eating wheat. The other is an outbreak of Rhododenol-induced leukoderma, and more than 19,000 patients were reported. Rhododenol is a quasi-drug ingredient for lightening cosmetics, and is a phenol compound. The Patch Test Material Research Committee of the Japanese Society for Dermaoallergology and Contact Dermatitis was set up in 2007, and has been performing two nation-wide studies. One of them is an epidemiological study on allergic contact dermatitis, which was done first as the paper-based case-registration questionnaire study started in 2010. Cosmetics were the most responsible products of allergic contact dermatitis, 67% of all, and the common causative items were hair dyes, skin lotions, and shampoos. The cases from the facial soap containing the hydrolyzed wheat protein and cosmetics for lightening skin including Rhododenol were reported in our study. We have made ‘Skin Safety Case Information Network of Cosmetics and Other Products: SSCI-Net.' The aim of this network is to get real-time information of skin health hazards from cosmetics and decrease the risk and hazard as soon as possible by the industry–academic–government information network.

5 0 0 0 OA 小麦依存性運動誘発アナフィラキシーショックの1例

- 著者

- 川原 加苗 荒武 憲司 皆川 雄郷 藤田 あゆみ 友尻 茂樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.5, pp.687-690, 2013-10-31 (Released:2013-11-25)

- 参考文献数

- 5

症例は40代の女性。自宅で朝食後,通勤中に気分不良あり。以前から発疹などの症状があったため,抗アレルギー薬を処方されていた。今回もその時の症状と似ていたため,抗アレルギー薬を内服したが勤務先の病院で意識消失した。血圧を測定すると50mmHg台であり全身の発赤も認めたためアナフィラキシーショック疑いにて,処置後救急車で当院に搬送となった。到着時,意識レベルは改善していたが呼吸器・皮膚症状が残存する状態であった。朝食を摂食してから時間が経過して現れた症状であったが,症状消失後の問診にて出勤前にパンを摂食していたこと,以前もパンを摂食後に蕁麻疹の出現があったことを確認することができたことと,さらに現在問題となっている「茶のしずく石鹸」を以前使用していたのを聴取できたことにより小麦アレルギーを疑い検査を施行した。その結果,関連検査にて原因物質の同定に至ることができた。

5 0 0 0 OA 固有名詞にみる社会変動

- 著者

- ましこ ひでのり

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.200-215, 1996-09-30 (Released:2009-10-13)

- 参考文献数

- 31

「つづり字発音」とは正書法の影響でもともとの発音が変質してしまう現象だが, 無モジ社会以外では普遍的に目にするものだ。とはいえ, 近代においては, この「つづり字発音」はアルファベート圏はもちろんのこと, 伝統的漢字文化圏でもみあたらない, 独自の性格をもってきた。近代日本における漢字は固有名詞をおおいかぶさり, あらたな発音をつくりだす。そして, そのあらたな発音は伝統的発音をほうりだすのである。このことは伝統的発音への圧力という点で, アルファベート社会における「つづり字発音」とは決定的にちがっている。いいかえれば, 伝統的固有名詞の記憶すべてを抹殺し, まるでむかしから新型発音がつづいてきており, あらたな領土が固有の領土であり, そこに住む新住民がすんできたかのようにおもわせるのである。在来の固有名詞は俗っぽい, ないしは時代おくれだと, また在来の住民は存在しないか, しなかったとみなされるのだ。近代日本における漢字は固有名詞群を変質させ, ついにはマイノリティの言語文化全体をほとんど変質させてしまう。固有名詞の変質はマイノリティの言語文化全体のまえぶれだったのだ。近代日本において具体的にいえば, アイヌ/琉球人/小笠原在来島民 (ヨーロッパ系/カナカ系), および在日コリアンなどが, 規範的で均質的な日本文化に, ほぼ全面的に同化をしいられた; 固有名詞文化にかぎらず言語文化のほとんど全域でである。わかい世代になればなるほど, 日常的言語文化への同化圧力がおおきくなっていく;祖父母世代は希望をうしない, 父母世代は気力をなくし, こども世代は日本の支配的言語文化になじんでいった。はじめは, 漢字によって同化した固有名詞群はマジョリティ日本人からの差別/侮蔑/攻撃をさけるためのカモフラージュ装置だった。しかしのちには, カモフラージュの仮面はほんものの顔に変質した;わかい世代は「日本語人」になってしまったのである。近代日本における漢字は日本領土にくらすマイノリティを同化する装置だったし, いまもそうである。そして住民たちと領土をあらわす漢字名は, それらが日本的であることを正当化する道具だったし, いまもそうである。

5 0 0 0 OA シリヤの聖イサアク全書

- 著者

- 林 青樺

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.31-46, 2007-04-01

本論は,主体の意志性の有無及び事象のあり方と主体との関係に焦点を当て,無標の動詞文との比較を通して,実現可能文の意味機能を検討した。その結果,主体の意図的または期待する行為の実現を表わす構文として論じられてきた実現可能文は,「旅行中に思いがけず中田英寿選手に会えた」などのような,主体の意図の外での偶発的な行為の実現を表わす場合もあることを指摘した。そして,マイナス的な意味を表わす語句との共起が不可能であることと,成立の確率の高い事象を表わせないことから,実現可能文は< <事象が主体にとって好ましく,かつ得難い>というプラスの意味特徴を持ち,実現した行為をプラスの事象と捉えるか,ニュートラルな事象と捉えるかという点で無標の動詞文と対立することを明らかにした。また,実現可能文は,表わす事象の成立が不確かなため,「主体の行為がどうなったか」という事象の結果に焦点が当てられ,事象の《未成立》を表わせることが明らかとなった。

5 0 0 0 OA 日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集

5 0 0 0 終助詞としての「ダ」と「デス」

- 著者

- 泉谷双藏

- 出版者

- 東京医科歯科大学

- 雑誌

- 東京医科歯科大学教養部研究紀要 (ISSN:03863492)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.1-18, 2009-03-31

5 0 0 0 神岡常温核融合奮戦記

- 著者

- 石田 卓

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.4, pp.320-323, 1992