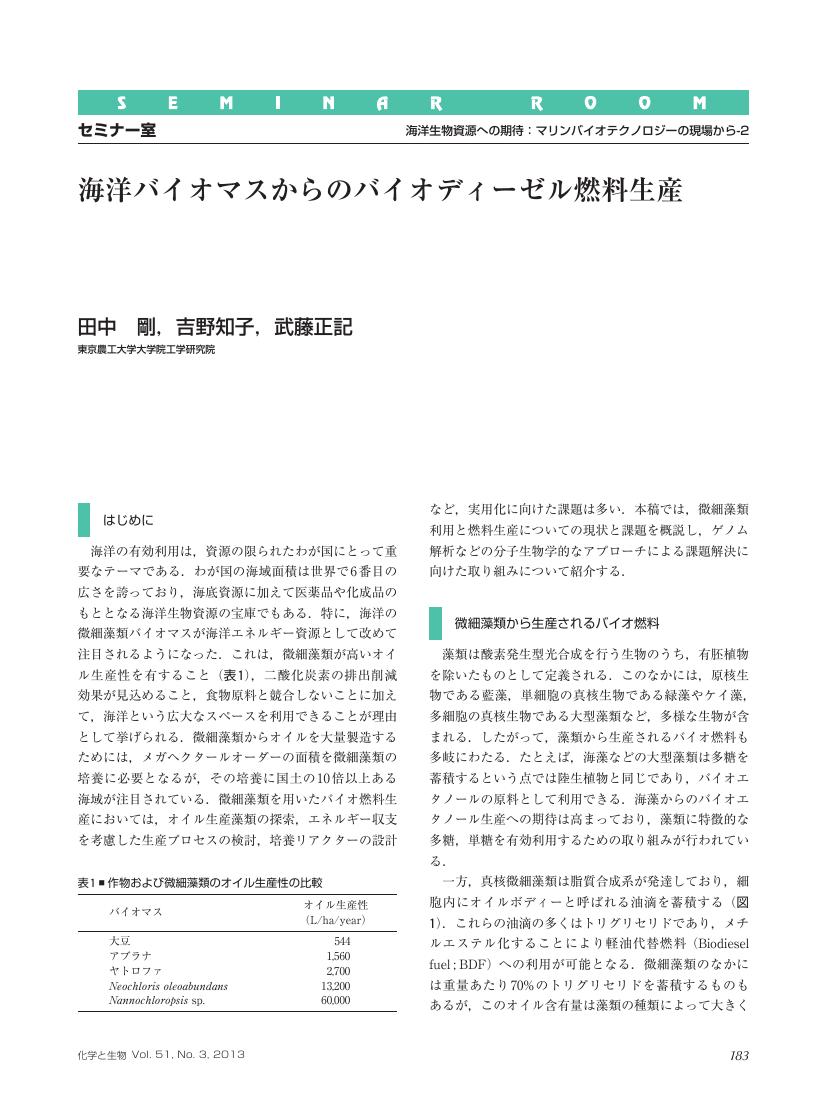

1 0 0 0 OA 海洋バイオマスからのバイオディーゼル燃料生産

- 著者

- 田中 剛 吉野 知子 武藤 正記

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.183-188, 2013-03-01 (Released:2014-03-01)

- 参考文献数

- 20

1 0 0 0 IR 都市メディア論(11)「アニメの聖地巡礼」諸事例(1)

- 著者

- 水野 博介

- 出版者

- 埼玉大学教養学部

- 雑誌

- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.151-157, 2013

1 問題意識2 『らき☆すた』聖地巡礼3 『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(略称:あの花)』聖地巡礼4 結語

- 著者

- Naoko NAMIZAKI Hiroya YAMANO Rintaro SUZUKI Kenji OOHORI Hitoshi ONAGA Tamiko KISHIMOTO Teppei SAGAWA Yoshiko MACHIDA Shigeki YASUMURA Takanori SATOH Takashi SHIGIYA Tsuyoshi SHIBATA Megumu TSUCHIKAWA Yasuaki MIYAMOTO Kyoko HARUKAWA Koichi HIRATE Koji FURUSE Kenichi HOKOYAMA Yasushi YAMANAKA Toru WAGATSUMA

- 出版者

- 日本サンゴ礁学会

- 雑誌

- Galaxea, Journal of Coral Reef Studies (ISSN:18830838)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.Supplement, pp.391-395, 2013 (Released:2014-06-25)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 11

The Sango (Coral) Map Project began in 2008, an International Year of the Reef, and continued for two years. It is a monitoring program that allowed for easy participation via a web-based system that collected information on coral occurrence from various groups of people (e.g. divers, snorkelers, tourists, environmental educators, and researchers) with the aim of clarifying the current status of coral reefs in Japan. Participants simply submitted occurrences and location information with photographs of coral formations they encountered. The results are presented on the web using the Google Map API. Over the two-year period, 148 participants provided information on coral occurrence, and 367 data points were collected. Collaboration was developed with other activities including nature tours and diving programs. Data from the project have been used to validate national coral-reef distribution maps and have been published as a scientific paper. The project owes its success to the engagement with a wide range of networks and stakeholders and to the simplicity of the method. We hope that this project will be a first step towards encouraging people to participate in other monitoring programs such as ReefCheck. Citizen monitoring programs are a useful and important method for establishing collaboration between diverse stakeholders.

1 0 0 0 OA 徒手抵抗トレーニングの効果に関する研究:動作特性・生理特性と介入による影響の検証

- 著者

- 荒川 裕志 谷本 道哉 比嘉 一雄

- 出版者

- 独立行政法人日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2011

本研究では徒手抵抗トレーニング(MRT)と一般的高負荷トレーニング(WRT)の動作特性・生理特性の比較を行った。動作特性を比較した結果、MRTではWRTよりも大きな筋活動および筋出力を対象の筋に課すことができ、特に伸張性収縮局面においてMRTとWRTの差が顕著となることが明らかになった。さらに、生理特性については、MRTはWRTよりも筋損傷を誘発し、WRTと同程度の血中乳酸上昇・内分泌応答を引き起こすことが明らかになった。以上から、MRTでは対象の筋に対してWRTと同等以上の力学的・生理学的刺激を与えることができ、得られる効果が従来のトレーニング方法よりも潜在的に大きいことが推察される。

1 0 0 0 IR 西鶴読解の壁 : 「ワークショップ 西鶴をどう読むか」報告を兼ねて

- 著者

- 飯倉 洋一 イイクラ ヨウイチ

- 出版者

- 笠間書院

- 雑誌

- 季刊リポート笠間 (ISSN:09145397)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.21-28, 2013-11

- 著者

- 古田 恵美子

- 出版者

- 横浜国立大学教育人間科学部

- 雑誌

- 横浜国立大学教育人間科学部紀要. 2, 人文科学 = Journal of the College of Education and Human Sciences Yokohama National University. 横浜国立大学教育人間科学部 編 (ISSN:1344462X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.23-15, 2014-02

- 著者

- 橋迫 瑞穂

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究. 別冊 (ISSN:21883858)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, pp.311-312, 2014-03-30

1 0 0 0 OA 漢文詳説 : 受験必読

1 0 0 0 OA (書評)宮城榮昌著「「西宮記の法史的価値」(法制史研究八)」

- 著者

- 布施彌 平治

- 出版者

- 法制史学会

- 雑誌

- 法制史研究 (ISSN:04412508)

- 巻号頁・発行日

- vol.1960, no.10, pp.275-275, 1960-03-30 (Released:2009-11-16)

1 0 0 0 OA (書評)大庭脩著「「爰書考」(聖心女子大学論叢第十二集)」

- 著者

- 平中 苓次

- 出版者

- 法制史学会

- 雑誌

- 法制史研究 (ISSN:04412508)

- 巻号頁・発行日

- vol.1960, no.10, pp.291-292, 1960-03-30 (Released:2009-11-16)

1 0 0 0 OA 身体障害者手帳を対象とした地方自治体に関する調査結果

- 著者

- 木之瀬 隆 三上 真弘

- 出版者

- 日本義肢装具学会

- 雑誌

- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.163-170, 1996-07-01 (Released:2010-02-25)

1 0 0 0 OA ロボティクスにおける学習システム

- 著者

- バルテンシュタイン オスカル

- 出版者

- 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.6, pp.495-500, 1987-12-15 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 不規則構造半導体の新光量子物性の研究

- 著者

- 佐々木 昭夫 CHEN X. ROUVIMOV S. LーWEBER Z. WEBER E.R. 若原 昭浩 LILIENTAL-WEBER Zuzanna CHEN Xiaoshung CHEN X ROUVIMOV S WEBER Z.L WEBER E.R CHEN Xiaoshu ROWVIMOV Ser LILIENTALーWE ゼット WEBER Eicke 鍋谷 暢一

- 出版者

- 大阪電気通信大学

- 雑誌

- 国際学術研究

- 巻号頁・発行日

- 1996

超高真空対応走査型トンネル顕微鏡による、不規則構造半導体の断面観察には、現用装置の改造が必要であった。製作企業との数度に亘る討議により、現用の表面観察に支障無く、改造し得る方法を案出した。今後、改造装置により本来の研究を続行し得る。InAs/GaAs量子ドットの規則、不規則配列の形成条件を知るために、スペ-サ層に相当するGaAs層の厚さを順次変えた試料を作製した。高分解能電子顕微鏡による試料断面を観察することにより、(1)GaAs層の厚さが、InAs量子ドットの高さの寸法と同じ厚さと、2倍の厚さの間であると、量子ドットが結合し合って規則的に配列し得ること、(2)薄いと量子ドットが潰れること、(3)厚いと結合が弱まり、量子ドットが互いに関連無く不規則に形成されること、などが分かった。J.Electronic Materials学術雑誌に掲載。InAs/GaAsの積層により、量子ドット数が増し、励起光あるいは注入電流を増すことにより、光量子効果による発光が強められる。InGaN結晶薄膜の成長において、位相分離が生ずることを実験的に見出した。これはGaN中にInNの量子ドットを形成する新しい方法と成り得る。しかしInNの形状を小さくする必要がある。AlN層に関しては、プラズマ励起成長法が如何に光量子物性に寄与するか検討中である。Stranski-Krastanov成長姿態が量子ドット形成に利用されている。層状と量子ドット状の形成において、歪エネルギーと表面エネルギーの和が小さくなる方が安定に形成されると云う考えにより、解析式を導いた。この式による理論値が、InAs/GaAsの遷移厚の実験値と良い一致を示し、今後ドット積層の場合に非常に有効な式となる。Electronic Materials Symp.(July,1998)に発表。研究代表者らは、これまで数多くの不規則超格子を作製してきた。これらの試料で未だ評価しきれていない物性値がある。本共同研究により、今後、上海技術物理研究所と共同で光検出に必要な物性値を含め、それらを解明して行く計画が立てられた。

1 0 0 0 OA タイム・バゼットによるライフ・スタイルの計量的分析 : 生活行動と時間(その1)

- 著者

- 矢野 真和

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 日本教育社会学会大会発表要旨集録

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.13-14, 1975-10-06

1 0 0 0 赤外線サーモグラフィによるかぶりコンクリートはく落予測手法

- 著者

- 中村 繁貴 高谷 哲 前田 良文 山本 貴士 宮川 豊章

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造) (ISSN:21856567)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.450-461, 2013 (Released:2013-12-20)

- 被引用文献数

- 4

近年,多くの構造物が老朽化している中で,効率的な維持管理を実現する手段の一つとして,赤外線サーモグラフィが注目されるようになってきている.土木構造物への適用事例は増加しており,環境要因が測定結果に与える影響に関する研究も多く報告されている.しかし,構造物の維持管理における調査診断でははく離部を検知するだけでなく,はく落の危険性を評価することが,補修工法の選定などのためには重要である.本研究ははく落の危険性を定量評価することを目標とし,鉄筋腐食膨張圧模擬実験による各損傷段階の供試体に対して赤外線サーモグラフィ測定を行った.その結果,かぶりや破壊形態を考慮せずに劣化の程度を評価できる指標としてはく落危険度を提案し,測定温度環境を考慮したはく落予測を行うことが可能であることを明らかにした.

1 0 0 0 線透視図法の秘密

- 著者

- 鏡 惟史

- 出版者

- 画像電子学会

- 雑誌

- 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan (ISSN:02859831)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.891-893, 2007-11-25

1 0 0 0 OA 血中甲状腺刺激ホルモン濃度を指標とした乾燥甲状腺坐薬の適用

- 著者

- 中島 由紀 高尾 斎昭 前川 理沙 寺田 さとみ 椎尾 康 大谷 道輝 杉浦 宗敏 山村 喜一 内野 克喜

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.5, pp.323-325, 2011 (Released:2012-08-02)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

We prepared dried thyroid rectal suppositories for the treatment of thyroid papillary adenocarcinoma in patients with hypothyroidism in response to clinicians’ requests. The suppositories had a content of 50 mg or 100 mg and were prepared using dried thyroid powder and hard fat. The initial daily dose of 100 mg, which was given as a single dose in the morning, could be increased on the basis of thyroid stimulating hormone (TSH) levels, as required. In addition, an oral dose of levothyroxine sodium hydrate 150 μg could be switched to a dose of 300 mg of dried thyroid rectal suppositories in this patient.These results suggested that the dose of dried thyroid rectal suppositories for the treatment of hypothyroidism should be titrated for individual patients based on TSH levels.