4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1916年10月11日, 1916-10-11

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1911年04月25日, 1911-04-25

4 0 0 0 OA 正史に登場する金神信仰について--金神考(その2)

- 著者

- 駒口 秀次

- 出版者

- 関西福祉大学社会福祉学部研究会

- 雑誌

- 関西福祉大学社会福祉学部研究紀要 = The journal of the Department of Social Welfare, Kansai University of Social Welfare (ISSN:1883566X)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.177-188, 2009-03

4 0 0 0 OA 認知カウンセリングによる学習スキルの支援とその展開― 図表活用方略に着目して ―

- 著者

- 植阪 友理

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.313-332, 2009 (Released:2010-09-10)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 9

The development of students' learning skills is an important topic in the school curriculum. However, the development of these skills has not been a strong point in the traditional Japanese educational system. To address this problem, a cognitive model based on findings from cognitive psychological studies has been put forward as a useful perspective from which students' learning skills can be improved. The new approach based on the cognitive model is “Cognitive Counseling”, in which counselors well-versed in the cognitive model personally tutor students experiencing difficulties in the cognitive aspects of their studies (e.g., memorizing, problem solving, and motivation). Although this activity is basically the same as personal tutoring, it places a greater emphasis on problems that have not been sufficiently examined in previous psychological studies or in schools, and its objectives include the development of new psychological studies and educational practice aimed at solving the identified problems. This paper focuses on one particular problem that has been identified in cognitive counseling: that of students not using diagrams spontaneously even though they receive sufficient demonstrations of diagrams use in class. The paper examines the possibility that cognitive counseling can be used in stimulating new perspectives for psychological studies and in the development of the school curriculum.

4 0 0 0 OA マニ教資料翻訳集成(2) : ケルン・マニ・コーデックス

- 著者

- 戸田 聡 戸田 聡

- 出版者

- 北海道大学文学研究科

- 雑誌

- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)

- 巻号頁・発行日

- vol.155, pp.81-105, 2018-07-31

4 0 0 0 OA スキニーな身体を読み直す ―西洋視覚文化における痩せに対する受容の変化―

- 著者

- 大木 龍之介

- 出版者

- 中京大学英米文化・文学会

- 雑誌

- 中京英文学 (ISSN:02852039)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.25-56, 2021-03-15

4 0 0 0 OA レフ・トルストイの作品における夢と記憶

- 著者

- 覚張 シルビア

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- Slavistika : 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室年報

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.19-33, 2005-03-31

レフ・トルストイの作品において、登場人物による精神的探求は、知的・理性的領域よりも、むしろ無意識層にて解決をみることが多い。そうした視点から、無意識世界が大いに投影される夢と記憶に焦点を当てる。夢・記憶の分析を通して、トルストイの生死観の一端を明らかにすることが、本論文の目的である。1869年の夏、領地を買いに出かけたトルストイは、馬車の中で眠りから覚めると同時に、「生きながらにしての死」という恐怖(アルザマスの恐怖)を体験する。『復活』の主人公ネフリュードフは、同様の精神状態を、記憶によって引き出された過去が現在を崩壊することによって、感じることになる。他方、『戦争と平和』のピエール・ベズーホフにおいては、彼の人生の師ともいえるプラトン・カラターエフの死についての記憶と、楽しく快い思い出が同時に甦り、死に際して生を体験したということができる。ピエールは、絶えず人生の意義を模索し、不安定な状態にあったが、カラターエフの死後、水滴に覆われた地球儀の夢を見たことにより、精神的調和が得られた。アルザマスの恐怖に基づいて書かれた『狂人日記』の主人公やネフリュードフにおいては、夢や記憶によって、物質的安寧の上に成り立つ外的・表面的調和を崩されたが、それによって、真の調和に到達する可能性を与えられたともいうことができる。ピエールの夢に現れる地球儀と水滴の関係の分析は、トルストイ後期作品の主人公イワン・イリイチやアンナ、カレーニナを、死との関係において理解することを容易にする。地球儀の中心、つまり神の方へと向かう水滴は、死にゆく人間になぞらえられる。死に際して、水滴は動揺し、空間上の位置を失うが、それと同時に生存中の直線的時間は永遠性のうちに取り込まれていく。意識を失ったイワン・イリイチは黒い袋の中でもがき、アンナはペテルブルグへと向かう列車の中で、ウロンスキーとの邂逅による印象のもとに、時間・空間的、また個人としての感覚を失うが、こうした感覚の喪失こそが、彼らを神の方へと近づけるのである。アンナはこの出会いによって社会的死へと向かうのであるが、それによって、外的調和を失った真の生と対峙させられる。かくして、夢や記憶という無意識層は、人間を死に近づけるとともに、本来の生へと回帰させる可能性さえ孕んでいるのである。

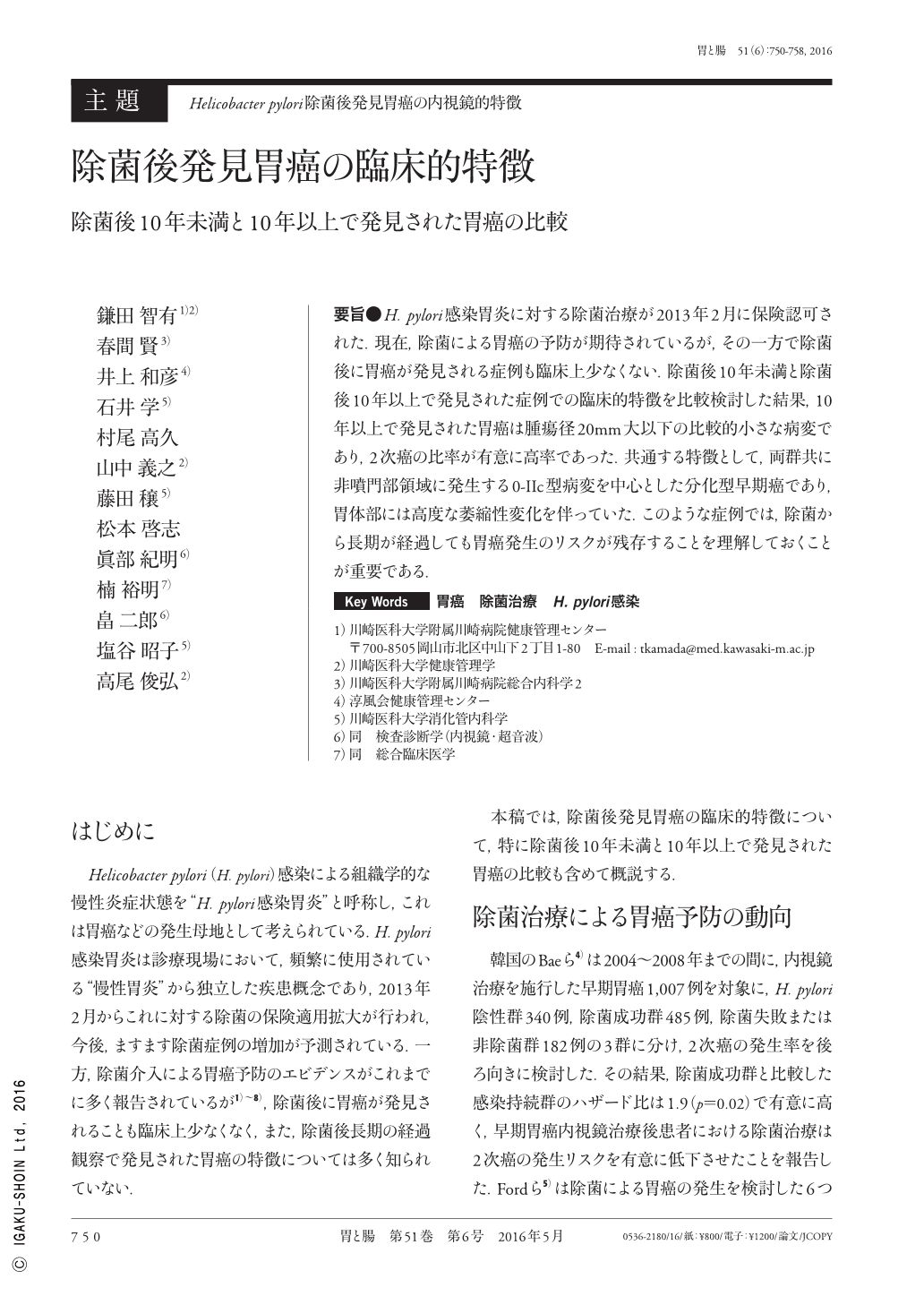

- 著者

- 鎌田 智有 春間 賢 井上 和彦 石井 学 村尾 高久 山中 義之 藤田 穣 松本 啓志 眞部 紀明 楠 裕明 畠 二郎 塩谷 昭子 高尾 俊弘

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.750-758, 2016-05-25

要旨●H. pylori感染胃炎に対する除菌治療が2013年2月に保険認可された.現在,除菌による胃癌の予防が期待されているが,その一方で除菌後に胃癌が発見される症例も臨床上少なくない.除菌後10年未満と除菌後10年以上で発見された症例での臨床的特徴を比較検討した結果,10年以上で発見された胃癌は腫瘍径20mm大以下の比較的小さな病変であり,2次癌の比率が有意に高率であった.共通する特徴として,両群共に非噴門部領域に発生する0-IIc型病変を中心とした分化型早期癌であり,胃体部には高度な萎縮性変化を伴っていた.このような症例では,除菌から長期が経過しても胃癌発生のリスクが残存することを理解しておくことが重要である.

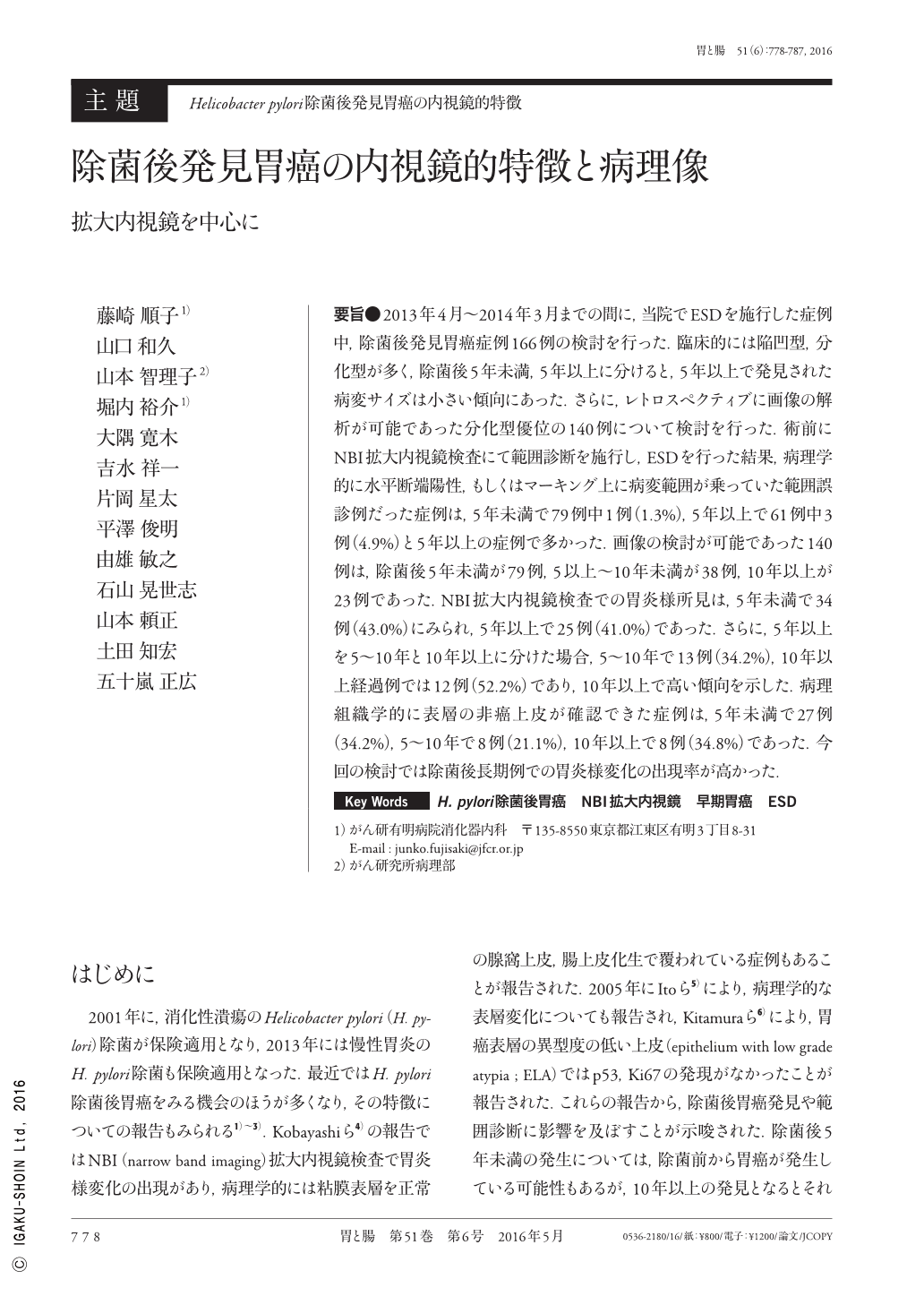

4 0 0 0 除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴と病理像─拡大内視鏡を中心に

- 著者

- 藤崎 順子 山口 和久 山本 智理子 堀内 裕介 大隅 寛木 吉水 祥一 片岡 星太 平澤 俊明 由雄 敏之 石山 晃世志 山本 頼正 土田 知宏 五十嵐 正広

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.778-787, 2016-05-25

要旨●2013年4月〜2014年3月までの間に,当院でESDを施行した症例中,除菌後発見胃癌症例166例の検討を行った.臨床的には陥凹型,分化型が多く,除菌後5年未満,5年以上に分けると,5年以上で発見された病変サイズは小さい傾向にあった.さらに,レトロスぺクティブに画像の解析が可能であった分化型優位の140例について検討を行った.術前にNBI拡大内視鏡検査にて範囲診断を施行し,ESDを行った結果,病理学的に水平断端陽性,もしくはマーキング上に病変範囲が乗っていた範囲誤診例だった症例は,5年未満で79例中1例(1.3%),5年以上で61例中3例(4.9%)と5年以上の症例で多かった.画像の検討が可能であった140例は,除菌後5年未満が79例,5以上〜10年未満が38例,10年以上が23例であった.NBI拡大内視鏡検査での胃炎様所見は,5年未満で34例(43.0%)にみられ,5年以上で25例(41.0%)であった.さらに,5年以上を5〜10年と10年以上に分けた場合,5〜10年で13例(34.2%),10年以上経過例では12例(52.2%)であり,10年以上で高い傾向を示した.病理組織学的に表層の非癌上皮が確認できた症例は,5年未満で27例(34.2%),5〜10年で8例(21.1%),10年以上で8例(34.8%)であった.今回の検討では除菌後長期例での胃炎様変化の出現率が高かった.

- 著者

- Satoru Takahashi Sei Komatsu Chikao Yutani Mitsuhiko Takewa Tomoki Ohara Kazuhisa Kodama

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-21-0767, (Released:2021-10-20)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 4

4 0 0 0 IR フェミニズムの新しい潮流 : 「第4波フェミニズム」

- 著者

- 荒木 生

- 出版者

- 成城大学常民文化研究会

- 雑誌

- 常民文化 = Jomin bunka (ISSN:03888908)

- 巻号頁・発行日

- no.42, pp.43-55, 2019-03-31

- 著者

- 森 大樹 井口 綾子 仁平 守俊 石橋 弘志 高良 真也 武政 剛弘 有薗 幸司

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本トキシコロジー学会学術年会 第34回日本トキシコロジー学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.5001, 2007 (Released:2007-06-23)

合成香料である合成ムスクは、洗濯洗剤、石鹸、化粧品等の家庭用品の芳香化合物として年間約5,000t生産されており、世界中で広く使用されている。欧米では新たな環境汚染物質として注目されており、近年の研究では、水環境、大気環境中での存在が確認され、ヒトの脂肪組織や母乳中からも検出が報告されている。これらの化合物は、脂溶性が高く生体内で加水分解されにくいため生体への生物濃縮性が憂慮される。本研究では、合成ムスク類である6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline(AHTN)および1,2,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-γ-2-benzopyran(HHCB)をヒト遺伝子と高い相同性があり、ヒトへの影響解析モデルとしても有用とされている土壌自活線虫C. elegansを用いた各種毒性試験法および新たに約80種のチトクロームP450(CYPs)遺伝子群をスポットした自作カスタムチップを用いて、DNAマイクロアレイによる発現変動遺伝子解析を行った。 実験には、野生型線虫を用い、AHTNおよびHHCBはDMSOに溶解して試験物質とした。溶媒対照群をDMSO0.1%として、同調・孵化させたL1幼虫を24時間曝露し、mRNAを抽出した。対照群をCy3、曝露群をCy5で蛍光標識し、CYP遺伝子群の発現変動解析を行った。対照群と比較して、変動倍率が2倍以上の遺伝子を誘導遺伝子とし、2分の1以下の遺伝子を抑制遺伝子とした。 AHTN、HHCB曝露後のCYP遺伝子群の発現変動解析を行った結果、AHTN、HHCBに共通してCYP14群およびCYP34群、CYP35群の発現誘導が確認された。一方、両化学物質曝露によるCYP遺伝子群の発現抑制は認められなかった。これらから、多環ムスク類はヒトへの曝露影響も憂慮されることから今後、詳細に検討する必要があると思われる。

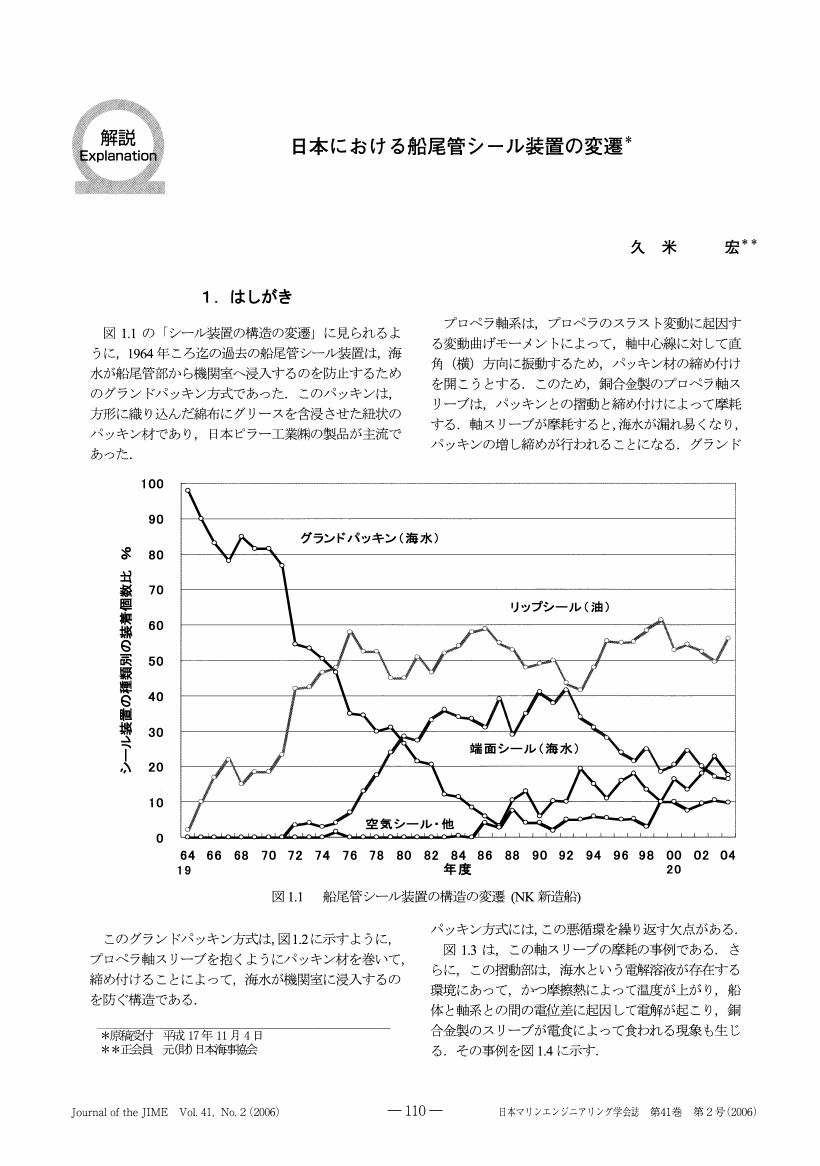

4 0 0 0 OA 日本における船尾管シール装置の変遷

- 著者

- 久米 宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.255-263, 2006-03-01 (Released:2010-05-31)

4 0 0 0 OA 微生物由来の天然物質探索の底知れぬ魅力

- 著者

- 高橋 洋子

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.10-16, 2015-12-20 (Released:2016-12-20)

- 参考文献数

- 22

大村 智先生がノーベル生理学・医学賞を受賞された.天然物探索研究において,常に微生物資源の重要性を説いて下さった先生への深い感謝の気持ちを込めて本拙文としたい.本稿では,エバーメクチン生産菌について触れるとともに,分離方法の工夫や分離源を開拓することによって新しい微生物資源が数多く得られることを述べる.また,物質の探索研究においては生物活性から化合物の物理化学的性状に視点を移すことによって,良く知られた微生物からでも新規化合物の発見が可能であることを紹介し,今後の探索研究の展望について議論する.

4 0 0 0 IR 福祉と開発の人間的基礎-森有正のレゾナンス-

- 著者

- 岡田 徹

- 出版者

- 日本福祉大学福祉社会開発研究所

- 雑誌

- 現代と文化 : 日本福祉大学研究紀要 = Journal of Culture in our Time (ISSN:13451758)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, pp.93-126, 2017-09-30

本稿では,「福祉と開発の人間的基礎」を,森有正というわが国では稀有の思想家,哲学者の人間思索をとおして考究した. 「福祉と開発」だけであれば,もとより森有正の出る幕はない.が,ここでは《人間的基礎》の方に力点が置かれているので,人間思索は欠かせない.ここに取りあげた森有正は,《感覚-経験-思想》という独自の思惟の道筋を辿たどって人間の生成と存在について思索と省察をかさね,多くの作品4 4を生み出した. ここでは具体的に「人間が人間になる」という,森有正の根本命題を読み解きながら「福祉と開発の人間的基礎」,わけても《人間的基礎》に当たるものが何であるかを考究した.そしてそこから引き出された知見や智慧は,こういうことであった. -すなわち,福祉も開発も元々「人間に始まり人間に終わる」,すぐれて人間的な事実であり事象である.そうである以上,「福祉と開発」を人間事象に還元し,そして人間の在り方や生き方の問題として捉え直す必要がある.それも人間一般ではなく,一人ひとりの人間(人格)の《固有-普遍》のいのち4 4 4と存在4 4を,「福祉と開発」の中に定位させることである.その上でそれを促すような「福祉と開発」を志向することである,と. 「福祉と開発の人間的基礎」の核心を衝つく,森有正の「人間が人間になる」という命題から福祉や開発が学ぶことは決して小さくはなかった.

4 0 0 0 IR 明治時代の浮世絵に見る過去の英雄像 : 『教導立志基』と十九世期歴史画

- 著者

- Witkam Frank

- 出版者

- 三田哲學會

- 雑誌

- 哲學 (ISSN:05632099)

- 巻号頁・発行日

- no.148, pp.1-35, 2021-10

Instruction in the Fundamentals of Success is a Meiji-era print series depicting historical paragons from ancient times to the present designed by the ukiyo-e artists Kobayashi Kiyochika (1847–1915), Utagawa Kuniaki II (1835–1888), Toyohara Kunichika (1835–1900), Inoue Yasuji (1864–1889), Mizuno Toshikata (1866–1908), Taisō Yoshitoshi (1866–1908), and Yōshū Chikanobu (1838–1892). The series consists of 53 prints and was published by Matsuki Heikichi from 1885 to 1890. In this paper, it is argued that the portrayals of the historical figures in the series was strongly influenced by the mid-19th century illustrated book series Zenken Kojitsu by Kikuchi Yōsai (1781–1878), and 19th-century pictures of classical narratives and warrior pictures designed by artists of the Utagawa School. Several of the pictures in the series can also be interpreted as an implicit criticism of the Meiji government. These prints, all related to the events of the Meiji restoration (1868) and the Satsuma Rebellion (1877), are analyzed in detail in the final part of this paper.特集 : 林温教授 退職記念号

- 著者

- 富樫 ひとみ

- 出版者

- 日本法政学会

- 雑誌

- 法政論叢 (ISSN:03865266)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.47, 2017 (Released:2017-11-01)

4 0 0 0 IR 超越論的哲学についての試論

- 著者

- マイモン ザロモン 平川 愛[訳]

- 出版者

- 新潟大学大学院現代社会文化研究科共同研究プロジェクト「世界の視点をめぐる思想史的研究」新潟大学人文学部哲学・人間学研究会

- 雑誌

- 知のトポス : 世界の視点 : topos = 知のトポス : 世界の視点 : topos (ISSN:18809995)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.95-196, 2008-03

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1926年12月01日, 1926-12-01