3 0 0 0 OA 年齢計算早見表 : 戸籍届徴兵届

3 0 0 0 OA 低エネルギー電子による生体分子損傷の第一原理シミュレーション法の開発

3 0 0 0 OA 負の所得税と勤労意欲

- 著者

- 横田 信武

- 出版者

- 早稲田商学同攻会

- 雑誌

- 早稲田商学=The Waseda commercial review (ISSN:03873404)

- 巻号頁・発行日

- vol.243号, pp.75-97, 1974-06

- 著者

- 湯川 敏治

- 出版者

- 関西大学

- 雑誌

- 史泉 (ISSN:03869407)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, pp.23-37, 2006-07

3 0 0 0 OA わが国の資産保有の実態と資産活性化プラン

- 著者

- 高田尚

- 出版者

- 三井住友信託銀行株式会社

- 雑誌

- 調査レポート

- 巻号頁・発行日

- vol.2008(夏), no.62, 2008

3 0 0 0 OA 霊のしわぎ : 沖縄戦を語り継ぐ第三の声

- 著者

- 門野 里栄子

- 出版者

- 日本オーラル・ヒストリー学会

- 雑誌

- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.124-137, 2013-09-11 (Released:2018-12-28)

The ghost is omitted from academic researches of the Battle of Okinawa. However, people have told ghost stories after the war. The purpose of this paper is to explore the possibility that ghosts can be another voice narrating the Battle of Okinawa through relationships between ghosts and people who tell about the battle. Some people can "see" ghosts, in other words, imagine them with reality. Such people live in a middle area that is neither near nor far from death. They have no intense experiences of war, but know about traces of it. On the other hand, ghosts are invisible to those of the younger generation who do not know about war and to the people who faced death during the war. This is because ghosts exist in the border area between the world of life and the world of death. Ghosts of Okinawa not only perform individual acts but also convert private experience into public memory by their fearfulness.

3 0 0 0 IR "「戦争と福祉」論"再考

- 著者

- 伊藤 新一郎

- 出版者

- 北星学園大学

- 雑誌

- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.21-32, 2017-03

3 0 0 0 OA 量子生物学の窓

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.6, pp.396-398, 1973-06-25 (Released:2009-05-25)

3 0 0 0 OA IV-2. バイオロギングによる魚類の行動研究

- 著者

- 北川 貴士

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.5, pp.872, 2015 (Released:2015-10-16)

- 参考文献数

- 6

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1926年04月19日, 1926-04-19

- 著者

- 村上 衛

- 出版者

- 青木書店

- 雑誌

- 歴史学研究 (ISSN:03869237)

- 巻号頁・発行日

- no.949, pp.49-54,64, 2016-10

3 0 0 0 OA 三本鎖形成によるDNA認識のための人工塩基の開発

- 著者

- 佐々木 茂貴

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.187-190, 2007-04-01 (Released:2011-10-14)

- 参考文献数

- 13

近年,高次構造を有するRNAやDNAが触媒活性や調節機能を担う例が多く見いだされている。これらは細胞の置かれた時空間に依存して遺伝子発現の調節に重要な役割を果たしており,ゲノム情報の多面性が明らかになっている。したがって情報の最上流に位置するDNAに特異的に結合する分子は,バイオツールとしてさらには医薬リードとしての発展性がある。本稿では,二本鎖DNA配列認識を目指した三本鎖DNA形成分子の開発に向けた筆者らの研究成果について紹介する。

3 0 0 0 OA 次世代シークエンサーを用いた食中毒疑い事例からのサポウイルスGV.2の検出

- 著者

- 稲崎 倫子 板持 雅恵 名古屋 真弓 佐賀 由美子 稲畑 良 滝澤 剛則 小渕 正次

- 出版者

- 日本食品微生物学会

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.81-87, 2018-06-30 (Released:2018-09-20)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

2013年4月に富山県内で発生し,行政検査において原因未特定であった食中毒疑い事例の有症者検体について,次世代シークエンサーを用いたメタゲノム解析により病原体遺伝子の検索を試みた.その結果,すべての検体からSaV GV.2のリードが検出された.当衛生研究所で実施しているリアルタイムRT-PCR法に用いるプライマーおよびプローブの塩基配列を参照株(NGY-1株)と比較したところ,その結合部位にミスマッチがみられた.そこで,NGY-1株に特異的なプライマーを作製してnested RT-PCR法により再検索したところ,すべての検体からSaV GV.2の遺伝子が検出された.PCR増幅産物の塩基配列は検体間で100%一致し,NGY-1株と99.8%相同であった.したがって,本事例はSaV GV.2が原因であったと断定された.さらに,2010~2014年のウイルス不検出の胃腸炎症例検体についてSaV GV.2の検索を行ったが,ウイルスは検出されなかった.しかしながら,2010~2014年に県内で採取した下水流入水からSaV GV.2の検出を試みたところ,本事例の発生と同時期にNGY-1様株が検出されたことから,不顕性感染等による本ウイルスの浸淫が事例発生につながった可能性が示唆された.以上から,原因不明の集団胃腸炎事例の病原体検索にNGSによるメタゲノム解析が有用であることが示された.

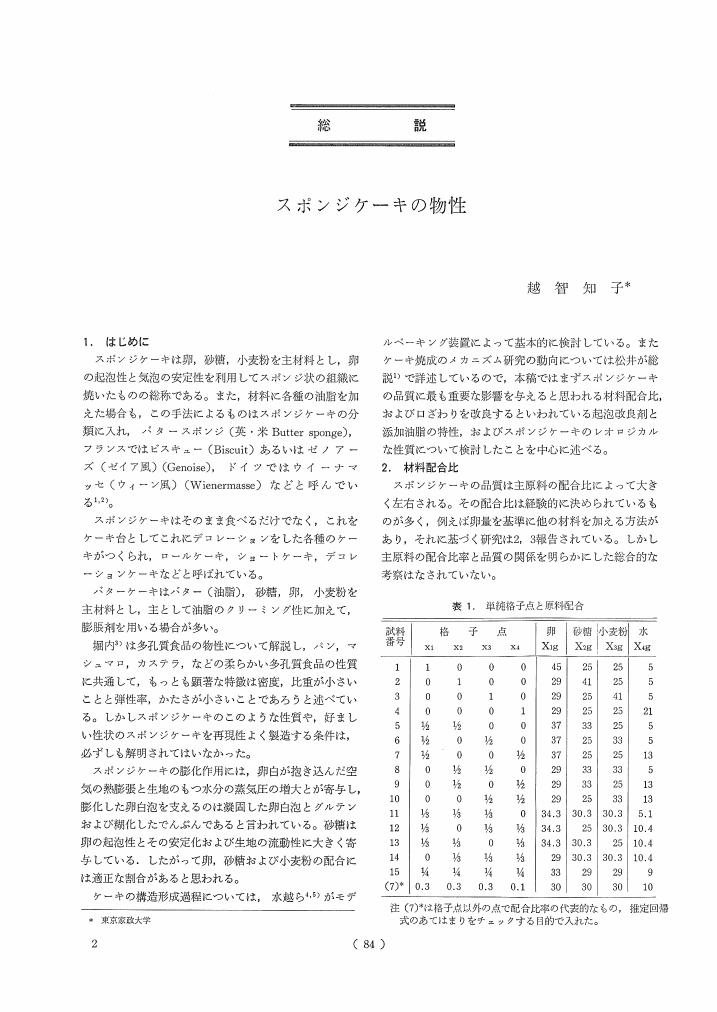

3 0 0 0 OA スポンジケーキの物性

- 著者

- 越智 知子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.84-93, 1989-06-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 3

- 著者

- 小野 絵里華

- 出版者

- 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻

- 雑誌

- 言語情報科学 (ISSN:13478931)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.233-249, 2010

本稿では、「第三の新人」作家、安岡章太郎(1920-)の文壇デビュー作「ガラスの靴」(1951年)の作品分析をおこなう。「第三の新人」という呼称が、先の「戦後派」たちの作家に比べ、難解さ・思想性・政治性がないということをさして使われたように、通常、本作品は、占領下という時代状況にも関わらず、私的世界が描かれた、どこか童話的な透明な物語として読まれてきた。しかし、本稿の分析で分かるように、そこには、確固とした、敗戦という現実へのまなざしがあるのであり、主人公は、新しいアメリカという<権威>=「第二の父」のもとで、敗戦国民という屈辱感を全面的に抱いていることが分かる。そこには、江藤淳が1970年の論考で、対米依存型の日本社会を「「ごっこ」の世界」として捉えた事態が、まさに<私>のレベルで演じられているといえる。

3 0 0 0 IR 茅ヶ崎の別荘史(1) : 別荘地の成立過程と変遷

- 著者

- 川崎 衿子

- 出版者

- 文教大学女子短期大学部

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:03855309)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.51-61, 2003-01

西洋社会の影響を受けたリゾートがわが国に成立していく過程は、鉄道を主軸とした交通網の発達に大きな影響を受けている。1872(明治5)年の東海道線の営業開始に始まり、1887(明治20)年には横浜・国府津間が開通、やがて1889(明治22)東京・神戸間が全通し、並行して他の交通機関の整備が進むと、それまで都市近郊にとどまっていた別荘地は鉄道沿線の各地に拡大した。避暑避寒や温泉保養、海浜保養を目的に外国人、政府高官などの上層階級、文人らの知識階級が集まる別荘地が多数出現し、それに伴いリゾート生活の規範がつくられていった。それらの発展史および別荘地類型、社会的背景については安島、十代田らによる研究が詳しい。 1898(明治31)年6月に茅ヶ崎駅が開設された。開設前々年の1896(明治29)年には、外科医・須田経哲が茅ヶ崎駅近くに別荘を建て、さらに続いて歌舞伎俳優の市川団十郎が小和田地区(現在平和町)に壮大な別荘を建設した。駅完成後は、宮内省、内務省などの高級官僚、政治家、軍人、学者などが現在の中海岸、東海岸方面に別荘を構えるようになった。以後明治末には既に200棟を越す別荘があったといわれる。 一方、後に戦前の最盛期には東洋一の設備をもつまでに発展した結核専門病院・南湖院が駅開設の翌年に開院した。南湖院の経営は都会の上層階級の患者を優待したことから、南湖周辺には、いわゆる文化人、富裕人が集まった。そしてこの存在は茅ヶ崎を単なる別荘地としてだけではなく療養地としての性格を広く印象づけることにもなった。 これらの動向は、人ロ6000人余であった旧来の農漁村・茅ヶ崎の社会経済に多様な変化をもたらした。その後も関東大震災、第二次世界大戦の影響を受け、茅ヶ崎の別荘の様相は著しい変貌を遂げていく。 本研究では茅ヶ崎の別荘地の開発過程とその特性を明らかにしつつ、明治・大正・昭和・平成にいたるまでの別荘の歴史的変遷を事例的に捉え考察を試みた。