- 著者

- Shinji Katsura Nobuo Yamada Atsushi Nakashima Sumihiro Shiraishi Mihoko Gunji Takayuki Furuishi Tomohiro Endo Haruhisa Ueda Etsuo Yonemochi

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.373-380, 2017-04-01 (Released:2017-04-01)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2

We observed that uncoated furosemide tablets turned yellow in a light-shielded automatic packaging machine and discoloration of the furosemide tablets was heterogeneity and occurred on the surface of the tablets only. The machine was equipped with an internal blower to maintain a constant temperature. Therefore, we investigated the effect of air flow on the discoloration of the furosemide tablets using a blower in a dark environment. The color difference (ΔE) of the furosemide tablets increased linearly as the blowing time increased. We performed structural analysis of the yellow compound in the furosemide tablets by LC-MS and identified the compound as a hydrolysate of furosemide. This suggested that furosemide hydrolysis was accelerated by the air flow. The furosemide tablets were prepared with the most stable furosemide polymorph, form I. X-Ray powder diffractometry and IR spectroscopy showed that during tablet preparation, no crystal transition occurred to an unstable furosemide polymorph. Furthermore, IR spectroscopy showed that the crystal form of furosemide in the yellow portion of the tablets was form I. To elucidate the factors producing the discoloration, we investigated the effect of humidity and atmosphere (air, oxygen, and nitrogen) on the discoloration of the furosemide tablets. The results suggested that the discoloration of the furosemide tablets was accelerated by oxidation, although humidity did not affect the hydrolysis. Therefore, we concluded that the discoloration of the furosemide tablets in the automatic packing machine was caused by acceleration of oxidative degradation by air flow.

3 0 0 0 OA ラムダ4S型ロケット第4段搭載機器(ラムダ4S型ロケット)

- 著者

- 林 友直

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構

- 雑誌

- 東京大学宇宙航空研究所報告 (ISSN:05638100)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.721-725, 1968-12

3 0 0 0 言語を語る主体の生成の解明…ハイデガー哲学の批判的改訂の試み

初年度以来、我々は、"言語主体としての<私>もまた動物的生命との連続を欠いては生成しえない"という原始的事実の意味を明らかにし、そのことによって、"人間存在と動物存在との絶対的断絶"を語るハイデガー的思考の枠組みを流動化することを目指してきた。昨年度、日本現象学会編『現象学年報20』に発表した論文において、我々は、こうした問題意識のもと、後期ハイデガー哲学におけるラチオ(ratio=理由)概念の批判に学びつつ考察を展開し、いわゆる「理由の空間」の生成こそは、「ニヒリズム」と「Gestell」の結実を準備し、「戯れ」としての本来的「自然」の概念を切り捨てて、我々の「生」と「死」の意味を空洞化した存在史の展開点であったと推察するに至った。今年度、我々は、上記のラチオ概念の批判を承けつつ、1936年から38年に成立した『哲学への寄与論稿』におけるハイデガーのロゴス論の帰趨を検討することを試み、そこにおいて「存在者トシテノ存在者on he onを一者henとするギリシア的な解釈」(GA65,459)へと向けられた彼の批判が、畢竟、いわゆる「共同体」概念を脱構築することを狙うものとして了解しうることを見出した。ギリシア的に根源的なロゴス概念の基底を掘り崩しつつ、彼が狙っていたのは、別言すれば、「我々」という表象を繋ぎとめている「一ニシテ共通ノ世界」(ヘラクレイトス断片89)を、むしろ本質的に「各自的」で「固有ナモノidion」へと一旦散乱させ、その錯綜的多様体の力動性のうちに「存在」の要求を反復させることであったと解釈される。ハイデガー自身の意図を超えて、この洞察を拡張すれば、それはまた、人間的生(bios)と動物的生命(zoe)の差異が再流動化するさなかにおいて、我々の意味の秩序と自然の秩序との差異の根源が反復され、ある「底無しの没根拠Abgrund」としての「時間」の根源が闡明されることを意味している。『山口大学哲学研究』第13号に発表した拙論「時の過ぎ去り-人称的世界の時間的構造の探究のための準備的考察-」において、私は、この最後の時間論的観点を、狭義のハイデガー解釈の枠組みにはとらわれない仕方で、一般的に展開し、「時の過ぎ去りVergehen」の重層的経験のうちに、我々の「生」と「死」の意味あるいは無意味を、照らし出すことを試みた。

3 0 0 0 OA 健康と変質と精神異常

3 0 0 0 OA 実録体小説の生成

- 著者

- 小二田 誠二

- 出版者

- 日本近世文学会

- 雑誌

- 近世文藝 (ISSN:03873412)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.24-39, 1988 (Released:2017-04-28)

3 0 0 0 電脳無法地帯(第22回)第四章 クラッキング(3)

- 著者

- 金沢 好宏

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.665, pp.128-131, 2006-11-13

前号までのあらすじ 親会社の情報漏洩事件をきっかけに、葉山銀リースでも個人情報保護法対策が始まった。これまでのポリシーとはまったく違う対策に不満を持つ情報システム部の三津井課長は、外部のコンサルタントを使う次期社長候補の都築常務に直談判する。

- 著者

- 山國 徹 中島 晶 大泉 康

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.4, pp.517-520, 2010 (Released:2010-04-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4 14

Alzheimer's disease (AD) has become a major health burden to society. However, no fundamentally therapeutic drugs for AD have been developed. Increasing evidence suggests that the elevation of β-amyloid (Aβ) peptides in the brain is central to AD pathogenesis. Recently, in the course of our survey of substances having anti-dementia activity from natural resources, we have successfully found nobiletin, a polymethoxylated flavone contained in AURANTII NOBILIS PERICARPIUM which is a component of traditional Chinese medicines. In this review, we describe the beneficial effects of nobiletin on memory impairment and Aβ pathology in a transgenic mouse model introduced human “Swedish” and “London” mutant amyloid precursor protein. We also note the possible molecular mechanism underlying the protective action against Aβ-induced memory impairment provided by our studies using cultured hippocampal neurons. Namely, daily administration of nobiletin for four months rescued the memory impairment in fear conditioning, and decreased hippocampal Aβ deposit in the transgenic mice as analyzed by immunohistochemistry. PKA-dependent signaling and membrane trafficking of AMPA receptor subunit, GluR1, which are known to be required for long-term potentiation (LTP), have been demonstrated to be inhibited by a sublethal concentration of Aβ in cultured hippocampal neurons. Our in vitro studies evidently showed that a sublethal concentration of Aβ actually inhibited glutamate-induced increases in both PKA substrates phosphorylation and GluR1 membrane trafficking in cultured hippocampal neurons, whereas nobiletin reversed the Aβ-induced inhibition of such biochemical processes. The natural compound with these unique actions has thus potential to become a novel drug for fundamental treatment of AD.

- 著者

- 大澤 広嗣

- 出版者

- 日本近代仏教史研究会

- 雑誌

- 近代仏教 (ISSN:13442600)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.112-116, 2009-08

3 0 0 0 IR 日本のカワイイ文化の特質・来歴とその国際的発信について

- 著者

- 石田 かおり ISHIDA Kaori

- 出版者

- 駒沢女子大学

- 雑誌

- 駒沢女子大学研究紀要 (ISSN:13408631)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.57-68, 2012-12

3 0 0 0 OA 学習指導要領にもとづくコンテンツの体系化手法の研究

- 著者

- 浦川 真 宮崎 勝 山田 一郎 藤沢 寛

- 雑誌

- 人工知能学会研究会資料

- 巻号頁・発行日

- 2016

3 0 0 0 OA ストレスなしの連続体力学(試論) : 運動量の流れを意識して(講義ノート)

- 著者

- 関本 謙

- 出版者

- 物性研究刊行会

- 雑誌

- 物性研究 (ISSN:07272997)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.2, pp.152-194, 2010-11-05

この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。

3 0 0 0 OA 北海道西岸における20世紀の沿岸水温およびニシン漁獲量の変遷

- 著者

- 田中 伊織

- 出版者

- 北海道立水産試験場

- 雑誌

- 北海道立水産試験場研究報告 = Scientific reports of Hokkaido Fisheries Experimental Station (ISSN:09146830)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.41-55, 2002-03 (Released:2011-03-05)

北海道西岸域で北海道ーサハリン系ニシンが示した分布域の変化および再生産量の変動に海洋環境がどのように関わってきたか1897年から2000年までの一世紀を超える記録がある沿岸水温を環境指標にして調べた。桧山地方の漁獲量との関係から、古くから予想されていたニシン漁場の北偏現象と海況との関係について、水温環境が変化することで分布域が変化することが本研究で明らかとなった。年級別累積漁獲尾数との関係から、卓越年級の発生頻度は標準化水温に対して低温側で高く、高温側で低くなる確率分布関数として表現されるという仮説が導かれた。このことは、水温が制御因子の一つとなっている生態系の構造が、水温という外力の変化に対して卓越年級の発生頻度が変化するように系全体として作用していると理解された。今回の解析から、北海道ーサハリン系ニシンが示した資源量変動の歴史に大気ー海洋相互作用による水温の長期変動が強い影響を与えていることが結論された。

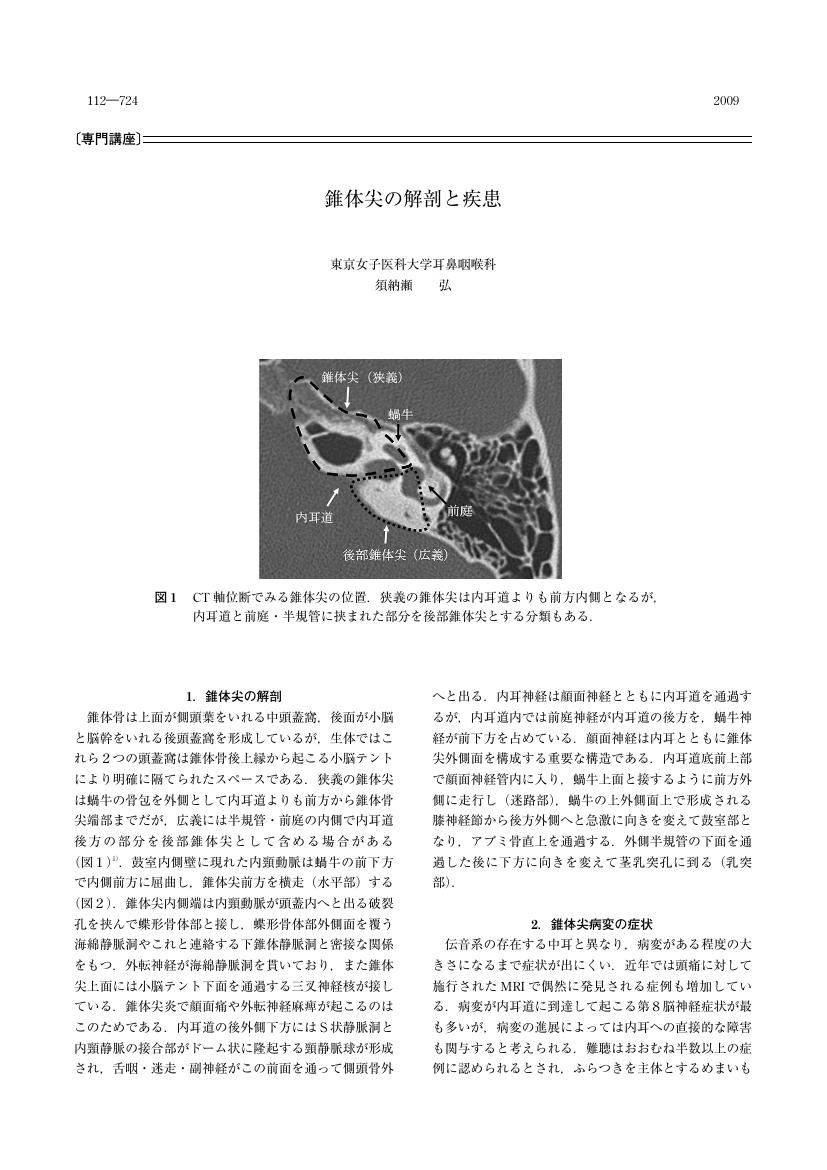

3 0 0 0 OA 錐体尖の解剖と疾患

- 著者

- 須納瀬 弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.10, pp.724-727, 2009 (Released:2011-01-05)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 ジョン・ケージ--環境音を聴く

- 著者

- 中川 克志

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 京都大学文学部美学美術史学研究室研究紀要 (ISSN:03897508)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.125-153, 2001

3 0 0 0 IR 近世三貨制度の成立と崩壊--銀目空位化への道

- 著者

- 岩橋 勝 Masaru Iwahashi 松山大学経済学部

- 出版者

- 松山大学学術研究会

- 雑誌

- 松山大学論集 (ISSN:09163298)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.171-204, 1999-10

- 著者

- 今村 一博

- 出版者

- 中部地区英語教育学会

- 雑誌

- 中部地区英語教育学会紀要 (ISSN:03866548)

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.297-304, 2016-01-31

3 0 0 0 文化としてのトラウマ : いかに体験をもの「語/騙る」のか

- 著者

- 西山 智則

- 出版者

- 埼玉学園大学

- 雑誌

- 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 (ISSN:13470515)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.1-15, 2006-12

3 0 0 0 OA 光OFDMを用いた長距離高速光伝送技術

- 著者

- 森田 逸郎 サンダー ヤンセン 高橋 英憲 アルアミン アブドゥッラー 田中 英明

- 出版者

- 一般社団法人 レーザー学会

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.182-187, 2009-03-15 (Released:2015-08-04)

- 参考文献数

- 14

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is an attractive modulation format that recently