2 0 0 0 OA 選挙運動期間短縮の政治過程 : 選挙運動規制を強化する選挙法改正の一事例として

- 著者

- 益田 高成 Takanari Masuda

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.225-303, 2020-07-31

公職選挙法は、候補者が選挙運動を行うことのできる期間を法定しているが、日本ではこれまで、その期間が繰り返し短縮されてきた。本稿では、選挙運動期間を短縮する公選法改正を全て取り上げ、いかにして選挙運動期間が短縮されてきたかを検討している。分析の結果、選挙運動期間短縮は議員主導で進められてきたこと、また、期間短縮に関しては多くの事例で与野党が協調的であったことが確認された。本稿の分析結果は、選挙運動規制が、党派的対立を促す性質よりも、各党を現職議員の集合体として結びつける性質を有していることを示唆している。

2 0 0 0 近代日本の学校と地域社会 : 村の子どもはどう生きたか

2 0 0 0 OA フランス社会主義思想

- 著者

- 野地 洋行

- 出版者

- The Japanese Society for the History of Economic Thought

- 雑誌

- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.5, pp.20-26, 1967 (Released:2010-08-05)

2 0 0 0 OA ライフステージによる日本人の口腔の健康格差の実態:歯科疾患実態調査と国民生活基礎調査から

- 著者

- 相田 潤 安藤 雄一 柳澤 智仁

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.5, pp.458-464, 2016 (Released:2016-12-08)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 7

口腔の健康格差解消が日本の健康政策や国際的な学会で述べられている.しかし日本人の全国的なライフステージごとの口腔の健康格差の実態は不明である.そこで政府統計調査データを利用した横断研究を実施した.平成17年の歯科疾患実態調査と国民生活基礎調査のデータセットをリンケージさせ,3,157人のデータを解析した.社会経済状況の指標に等価家計支出を用いた.共変量として性別,年齢,居住地域類型を用いた.幼児期(1~5歳,N=116),学齢期(6~19歳,N=353),成人期(20~64歳,N=1,606),高齢期(65歳以上,N=1,082)ごとの層別解析を行った.幼児期では乳歯う蝕経験の有無,学齢期では永久歯う蝕経験の有無,成人期では進行した歯周疾患(CPIコード3以上)の有無,高齢期では無歯顎かどうか,を目的変数として用いた.ポアソン回帰分析を用いて,等価家計支出が低いほど歯科疾患を有したり無歯顎である関連が存在するかを検討した.解析の結果,成人期の歯周疾患(p=0.001)および高齢期の無歯顎(p<0.001)で,等価家計支出が低いほど統計学的に有意に有病者率が高い傾向が認められた.学齢期の永久歯う蝕経験については,統計学的に有意ではなかったものの,等価家計支出が低いほど多い傾向が認められた(p=0.066).対象者数が少なかったためか,乳歯う蝕経験については明確な傾向は認められなかった.今後,口腔の健康格差を減らすため社会的決定要因を考慮した対策がより一層必要であろう.

2 0 0 0 OA Toulmin Model 構成要素をめぐる問題と連接のレイアウト

- 著者

- 渡部 洋一郎

- 出版者

- 日本読書学会

- 雑誌

- 読書科学 (ISSN:0387284X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.1-16, 2016-03-31 (Released:2017-01-12)

- 参考文献数

- 14

The Toulmin Model has traditionally been used as a framework for discerning the structure of an argument and as a model for analyzing the relations among the elements in an argument. In recent years, many advocates have claimed that the model can serve as a foundation for cultivating argumentation abilities. Furthermore, some studies have mentioned benefits from using the Toulmin Model, such as allowing for due consideration of the uncertain elements in everyday logic and making easy-to-overlook problems more obvious by differentiating between the evidence and the reason within the argumentation process. However, despite these benefits, the following questions have also arisen:(1) Why is Backing (B) required for Warrants (W), but not for Datum (D)?(2) Should the attachment of Qualifiers (Q) and Rebuttal (R) to Datum (D) and Warrants (W) depend on the situation?(3) Can Backing (B) be regarded as corresponding to Datum (D) when considering Warrants (W) as one Claim (C)?These questions suggest that there is room for modification in the model's six-item layout.Aiming to answer these questions, this paper argues for the following four conclusions with respect to questions (1) and (2). First, as a consequence of Warrants (W) being hypothetical statements and implicitly demonstrated elements, Backing (B) elements are necessary to categorically prove that Warrants (W) are justifiable. Second, since Warrants (W) are broad facts that retain a degree of ambiguity inherent within conjectures and interpretations, Backing (B) can reduce the ambiguity of Warrants (W) themselves, and increase their certainty, whilst simultaneously providing Warrants (W) with logical grounds as a premise. Third, even if Datum (D) is a categorical statement of a fact, there is a broader assertion that cannot be qualified by this element alone. Fourth, as a consequence of ambiguities that cannot eliminate the latent uncertainties within Warrants (W), adverbial phrases such as “probably” and “perhaps” should be required as Qualifiers (Q).Based on these conclusions, this paper proposes a new layout of the Toulmin Model for the process of argumentation, by discussing, among other topics, whether it is possible to treat Datum (D) as a categorical statement of fact or Warrants (W) as universal propositions.

2 0 0 0 OA 江戸期曹洞宗における三教一致思想 : 『曹洞護国辨』に関して

- 著者

- 松波 直弘

- 雑誌

- 研究年報/学習院大学文学部 (ISSN:04331117)

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.1-26, 2012-03-01

- 著者

- Jonathan R. Church Jógvan Magnus Haugaard Olsen Igor Schapiro

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.Supplemental, pp.e201007, 2023 (Released:2023-03-21)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 1

Multiscale simulations have been established as a powerful tool to calculate and predict excitation energies in complex systems such as photoreceptor proteins. In these simulations the chromophore is typically treated using quantum mechanical (QM) methods while the protein and surrounding environment are described by a classical molecular mechanics (MM) force field. The electrostatic interactions between these regions are often treated using electrostatic embedding where the point charges in the MM region polarize the QM region. A more sophisticated treatment accounts also for the polarization of the MM region. In this work, the effect of such a polarizable embedding on excitation energies was benchmarked and compared to electrostatic embedding. This was done for two different proteins, the lipid membrane-embedded jumping spider rhodopsin and the soluble cyanobacteriochrome Slr1393g3. It was found that the polarizable embedding scheme produces absorption maxima closer to experimental values. The polarizable embedding scheme was also benchmarked against expanded QM regions and found to be in qualitative agreement. Treating individual residues as polarizable recovered between 50% and 71% of the QM improvement in the excitation energies, depending on the system. A detailed analysis of each amino acid residue in the chromophore binding pocket revealed that aromatic residues result in the largest change in excitation energy compared to the electrostatic embedding. Furthermore, the computational efficiency of polarizable embedding allowed it to go beyond the binding pocket and describe a larger portion of the environment, further improving the results.

2 0 0 0 OA 広汎性発達障害の責任能力と神経学的所見との関係に関する考察

- 著者

- 十一 元三

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.133-136, 2010 (Released:2017-02-16)

- 参考文献数

- 6

はじめに,従来の精神疾患とは異なる広汎性発達障害のユニークな臨床特性について,対人相互的反応の障害,強迫的傾向,およびパニックへの陥りやすさに焦点を当てて要約し,下位診断および併存障害の問題について整理した。続いて,現在の責任能力についての一般的考え方と,責任能力の判断に影響を及ぼすと考えられてきた精神医学的要因について振返り,それらの要因に広汎性発達障害の基本障害が含まれていないことを確認した。次に,広汎性発達障害の司法事例にみられた特異な特徴の幾つかが,自由意思を阻害すると判断される従来の精神医学的要因に当てはまらないものの,実際には自由意思の指標とされる他行為選択性を制約していると判断する方が妥当であると思われることを論じた。最後に,責任能力上の特徴と,広汎性発達障害について現在までに知られた神経基盤との関連について推測した。

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1928年01月26日, 1928-01-26

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1930年09月02日, 1930-09-02

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1912年11月14日, 1912-11-14

2 0 0 0 OA 心筋炎

- 著者

- 松岡 研

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.1163-1169, 2021-11-15 (Released:2022-11-22)

- 参考文献数

- 32

2 0 0 0 OA 個体群モデルを用いたコクチバスの駆除対象の違いによる効果の検証

- 著者

- 松澤 優樹 森 照貴 中村 圭吾

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.I_1435-I_1440, 2021 (Released:2022-02-15)

- 参考文献数

- 19

Kankakee川を対象に構築されたコクチバスの個体群モデルに対して,駆除により個体数が減少する効果を追加することで平衡個体数密度の変化や根絶にかかる年数を試算した.卵・仔魚,未成魚,成魚に対して単独で駆除を実施した場合,すべてのシミュレーションで根絶する(根絶率100%)にはそれぞれ,98%,74%,95%の駆除割合が必要であった.次に卵・仔魚を80%駆除する条件下において成魚,未成魚の駆除を追加した場合,個別で駆除するより,20%以上少ない駆除割合で根絶率を100%にできた.よって,実際に行われる密度管理において,卵・仔魚,未成魚,成魚を並行して駆除することが重要と考えられる.今後,本モデルをアップデートすることで,日本の河川への応用や低密度管理に必要となる駆除個体数や根絶にかかる年数などの試算精度の向上が期待される.

2 0 0 0 OA 脳活動の計測技術と疲労・ストレス評価への応用の可能性

- 著者

- 岩木 直

- 出版者

- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター

- 雑誌

- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.4-7, 2013 (Released:2013-12-20)

- 参考文献数

- 17

Each non-invasive neuroimaging technique has its own inherent limitations resulting from temporal and spatial inaccuracies due to the nature of information that can be measured. Recent advances in non-invasive brain imaging techniques enable us to choose a set of the most appropriate imaging modalities depending on the purpose of the study from several possible candidates. In this paper, I briefly summarize the characteristics of the major brain imaging techniques, namely, electroencephalography (EEG), magnetoencephalography (MEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI) and near-infrared spectroscopy (NIRS). Also, some examples of using these neuroimaging techniques to visualize brain activities related to subjective sensation of mental fatigue are presented to show potential application of the techniques for the quantitative evaluation of stress and fatigue.

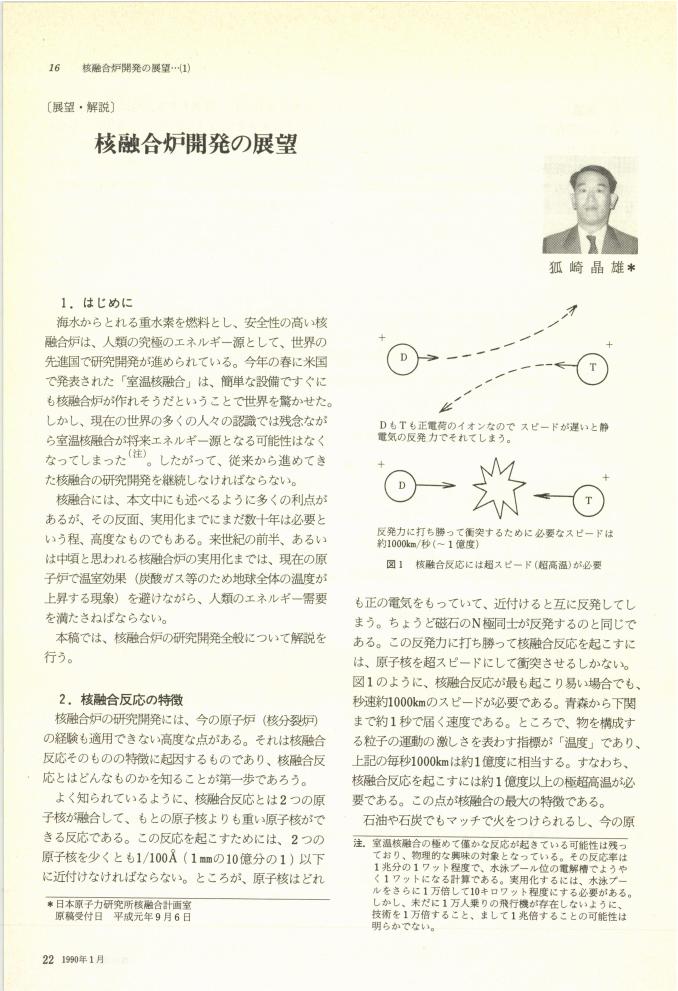

2 0 0 0 OA 核融合炉開発の展望

- 著者

- 狐崎 晶雄

- 出版者

- 一般社団法人 ターボ機械協会

- 雑誌

- ターボ機械 (ISSN:03858839)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.16-23, 1990-01-10 (Released:2011-07-11)

2 0 0 0 OA 戦後日本資本主義における軍需の民需化と民需の軍需化

- 著者

- 藤田 実

- 出版者

- 経済理論学会

- 雑誌

- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.25, 2018 (Released:2020-10-05)

2 0 0 0 OA 亜臨界・超臨界流体を用いた食品関連物質の抽出ならびに微粒子化

- 著者

- 後藤 元信

- 出版者

- 一般社団法人 日本食品工学会

- 雑誌

- 日本食品工学会誌 (ISSN:13457942)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.1-8, 2018-03-15 (Released:2018-03-29)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 3 4

コーヒーの脱カフェインやビールのホップの抽出など超臨界流体は食品関連物質に適用されている.ここでは亜臨界・超臨界流体の基礎的特性を概説する.超臨界流体中への溶質の溶解度は分離プロセスにおいてもっとも重要な要素である.固体原料からの超臨界二酸化炭素による抽出プロセスについて説明する.脂質や精油の分離のように液体混合物の分画も重要な分野である.近年,天然物の抽出プロセスにおいて亜臨界水も適用されている.超臨界二酸化炭素と液体の水を用いたハイブリッド抽出プロセスを極性,無極性物質の同時抽出法として提案し,食品関連物質の抽出に応用した.カロテノイドなどの天然物の超臨界二酸化炭素を用いた微粒子化法について説明した.亜臨界水抽出物をその場で微粒子化する手法についても解説した.

2 0 0 0 OA 夜間中学問題を通して学校を考える

- 著者

- 田中 勝文

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.107-117, 1978 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 18