2 0 0 0 OA 言語論的転回への懐疑 論理実証主義を中心に

- 著者

- 亀本 洋

- 出版者

- 日本法哲学会

- 雑誌

- 法哲学年報 (ISSN:03872890)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, pp.34-56, 1998-10-30 (Released:2009-02-12)

- 参考文献数

- 60

2 0 0 0 OA 水道水を用いて手術時手洗いの妥当性の検討

- 著者

- 中西 京子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.147, 2007 (Released:2007-12-01)

〈緒言〉手術時の手洗いは感染防止の上で重要な行為の一つとされている。現在,術前の手洗いは滅菌水によって行なわれているが,諸外国では消毒薬と水道水による手洗いが行なわれているのが現状である。2005年2月医療法の一部が改正され手術時手洗いに水道水が認められた。当院手術室は築40年で建物に老朽化が目立つが,月2回の水道水の細菌培養検査と連日PDP法による残留塩素濃度測定を行い水道法に基づいた水質基準は満たされている。現状では、手洗いに滅菌水を使用しているが,今後,手術室新築に向けて手術時手洗いに,コストのかかる滅菌水を使用する必要性があるのか検討しなければならない。そこで、今回水道水と滅菌水を用い,2002年CDCガイドラインで推奨されたアルコール擦式手指消毒剤による手術時手洗い=ウォーターレス(ラビング)法よる手洗い後の手指のコロニー数をパームスタンプ法で比較した。その結果、両者に有意差は認められなかった。<方法・対象>1.水道水使用時の処理:使用前に水道水を1分程度流水し、その後蛇口のみ薬液消毒(0.5%クロルヘキシジン)に5分浸水。2.ウォーターレス手順:1)予備洗い:非抗菌性石鹸にて素洗い(爪ピック使用)2回1~2分。2)非滅菌タオルで拭く。速乾性手指消毒薬による消毒:_丸1_速乾性擦式製剤(クロルヘキシジン)にてラビング2回2~3分。_丸2_最後に両指先のみラビングする1分<合計4~6分>3.手指コロニー数測定方法:当院手術室看護師10名に水道水(A群)と滅菌水(B郡)でウォーターレス(ラビング)法にて手洗い施行。手洗い後の手指のコロニー数をパームスタンプ法にて検出した。4.水道水と滅菌水の塩素濃度を比較した。5.当院の滅菌水管理に関わる費用の検討を行なった。<結果>手洗い前の両手掌にはCNS(コアグラーゼ陰性ブドウ球菌)、バチルス属が検出されたが,各水道水,滅菌水にてウォーターレス手洗い後,水道水では菌は検出されず,滅菌水で1名のみCNSが1コロニー検出された。当院の手術部水道水の残留塩素濃度は0.2ppm~0.3ppm、滅菌水は0.05ppmだった。年間の滅菌水の管理費用は年間約70万円である。ウォーターレス法は、従来のブラシを使う方法より手技時間が4~6分と短く手荒れが少なく,手技に伴うコストは1回が約25円で、従来の方法は177円だった。(電気,水道代,滅菌水代は除く)<考察>手術時の手洗いに使用する水については、水道水あるいは滅菌水かで議論がされている中、飲料水の水質基準は残留塩素濃度が0.1ppm以上と規定されており、滅菌水と異なって殺菌剤が添加されることを考慮すれば滅菌水より消毒効果は優れているという考えもある。今回、滅菌水で1名のみCNSが1コロニー検出されたのは、手技の問題だと思われる。藤井氏らによると手術時手洗いに滅菌水を使用する効果は見られなかった。また,水の品質に差があっても、手洗い後の手指の微生物数に有意差がなければ、手術部位感染に影響はないだろうという仮説の実証が一定の科学的根拠となると述べている。今回の結果から,十分に管理された水道水であれば手術時の手洗いに使用することは可能と考えられる。また,当院の滅菌水の年間管理費は約70万円であるが,手洗い効果に及ぼす影響に差がなければ敢えてコストのかかる滅菌水を使用する必要性はないと考えられる。<まとめ>今後は手術室新築に向けて経済性や効率性も考えて,手洗い水の検討をしていく必要性があると思われる。

2 0 0 0 OA 手術室における手洗い水の細菌汚染調査と管理方法の検討

- 著者

- 棚町 千代子 吉永 英子 水島 靖子 齊藤 祐樹 天本 貴広 井上 賢二 中島 収 山口 倫

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

- 雑誌

- 医学検査 (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.447-452, 2016-07-25 (Released:2016-09-10)

- 参考文献数

- 7

2012年9月より,当院の手術室の手洗い水は滅菌水から水道水へ変更となった。これに伴い,2箇所の手洗い場の7つの蛇口から採取した水道水の細菌汚染調査を行い,適切な管理方法について検討した。以前は一般細菌と大腸菌について検査されていたが,従属栄養細菌を追加し調査した。手洗い水から一般細菌と大腸菌については検出されなかった。しかし,従属栄養細菌は目標値とされる集落数2,000 CFU/mLを超えていた。優勢菌種はSphingomonas pausimobilisとMethylobacterium sp.であった。対策として,まず蛇口の清掃,使用前の流水の確認,塩素濃度の測定を行った。これらの結果では塩素濃度は十分であったにもかかわらず,従属栄養細菌が多く検出された。すなわち塩素に対し耐性を示す細菌が存在することから,塩素以外の熱水殺菌が有用であると思われたため,次に65℃の熱水による処理を実施した。この対策後,現在まで従属栄養細菌は2,000 CFU/mL以下となっている。これまでの管理を見直し,徹底することで手洗い水の改善に至った。今後も手洗い水に含まれる従属栄養細菌を検査することにより,清浄度が保たれると思われる。

- 著者

- 佐々木 徹

- 出版者

- 民衆史研究会

- 雑誌

- 民衆史研究 (ISSN:02867990)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.39-57, 2004-11

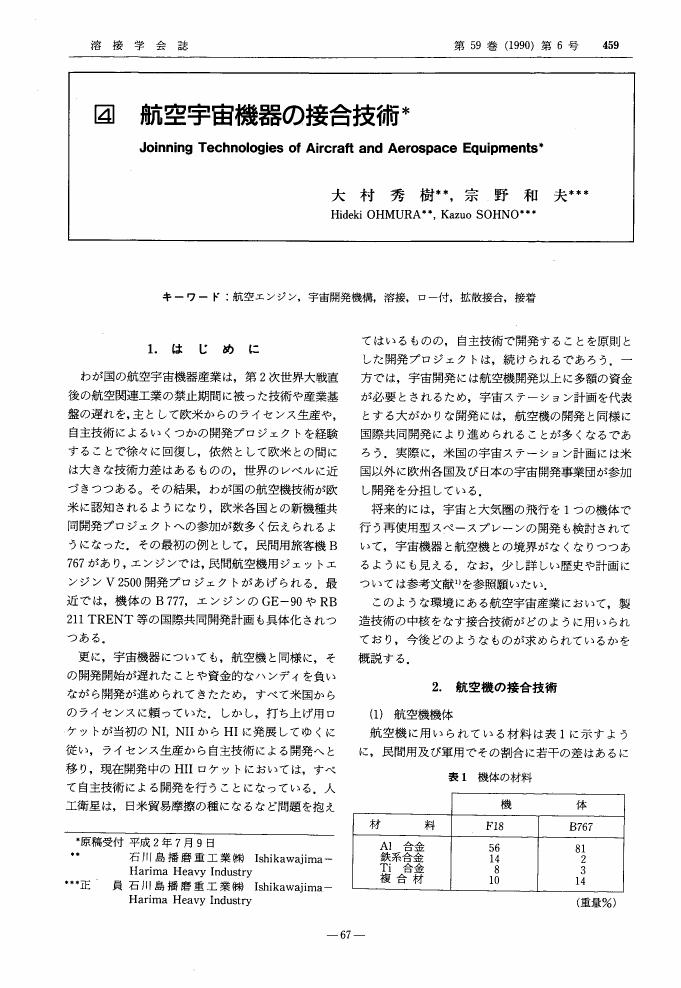

2 0 0 0 OA 4 航空宇宙機器の接合技術

- 著者

- 大村 秀樹 宗野 和夫

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.6, pp.459-466, 1990-09-05 (Released:2011-08-05)

- 参考文献数

- 22

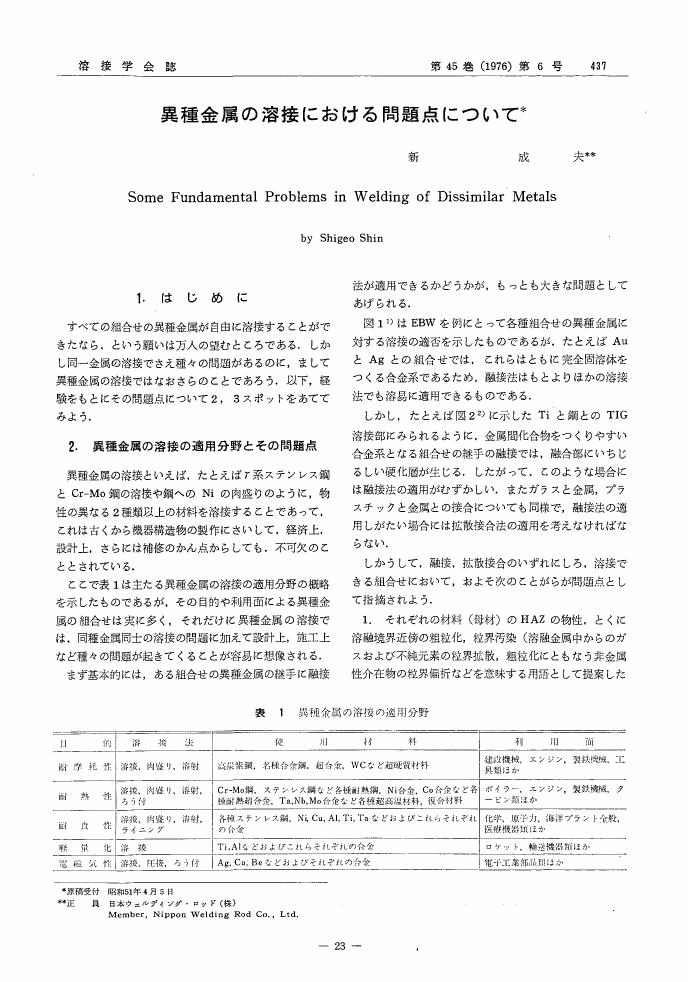

2 0 0 0 OA 異種金属の溶接における問題点について

- 著者

- 新 成夫

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.6, pp.437-448, 1976-06-05 (Released:2011-08-05)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

2 0 0 0 OA 拡散テンソル画像の基本原理と画像解析

- 著者

- 佐藤 英介 磯辺 智範 山本 哲哉 松村 明

- 出版者

- 公益社団法人 日本医学物理学会

- 雑誌

- 医学物理 (ISSN:13455354)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.97-102, 2016-08-31 (Released:2017-02-02)

- 参考文献数

- 11

The magnetic resonance imaging (MRI) is established as the imaging technique that is essential to the imaging of the central nervous system disease. Above all, the diffusion weighted image (DWI) is known as the tool which can diagnose acute ischemic stroke with high accuracy in a short time. DTI, an applied form of DWI, was devised as a technique to image the structure of the brain white matter. In clinical sites, this technique is used for pathologic elucidation such as the intracerebral tissue injury or mental disorder. Additionally, diffusion tensor tractography (DTT), which is a technique to build three-dimensional structure of the neural fiber tracts, is used for grasping the relations between a brain tumor and the fibers tract. Therefore, these techniques may be useful imaging tools in the central nerve region.

2 0 0 0 OA 小児期および思春期に発症した痛風に関する全国調査

- 著者

- 加藤 玲奈 久保田 優 東山 幸恵 永井 亜矢子

- 出版者

- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会

- 雑誌

- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.43-48, 2014 (Released:2014-07-25)

- 被引用文献数

- 4 4

痛風に関する調査は成人を対象としたものが大部分であり,小児科領域での痛風の頻度を含めた実態はほとんど明らかになっていない.そこで今回,小児期および思春期における痛風の頻度とその実態に関する全国規模の調査を行った(調査期間:平成25年5-7月).小児科を有する全国の935病院を対象に,過去5年間(平成20-24年度)における小児科入院・外来患者数,痛風症例数を一次アンケートにて調査した.痛風症例が報告された場合は,その病態を二次アンケートにて調査した.回答病院数は512(54.8%),痛風報告症例は7例(男児6例,女児1例)であった.痛風発症時の年齢は中央値13.8(範囲12.7-18.3)歳,尿酸値10.1(8.5-11.4)mg/dlであり,7例中6例が何らかの基礎疾患を有していた.今回の調査により,小児期および思春期における痛風の頻度は極めて低く,多くの場合基礎疾患を有していることが明らかとなった.小児および思春期における痛風の頻度は極めて低いが,基礎疾患を有する患児が高尿酸血症を伴う場合には痛風発作に注意する必要があることが示唆された.

本稿は、山村暮鳥を「詩を評価する者」の視点から眺め、山村暮鳥の「評価」が持つ「行為」としての意味を明らかにするものである。山村暮鳥における「評価」行為は、「評価の不可能性」と「評価の絶対性の不在」の自覚の上に、それでもなおかつ「詩を選別し、評価する」行為として行われており、評価の理念系と、詩集刊行や投稿詩選別の実践系との葛藤関係をはらみつつ行われるものとしてある。そこを出発点としつつ、山村暮鳥の代表的詩集『聖三稜玻璃』において、山村暮鳥による言及の少なさの原因を推定すると共に、山村暮鳥の「評価言語」の特質と変容を検討した。その結果、山村暮鳥における「評価観」は、「評価の不可能性」の自覚から、大正六年付近を境にして、「大正的」な「普遍性」概念に依拠するものへと変質することが明らかにされた。以上の考察により、山村暮鳥を軸とした、大正期における「評価言語」の様態が明らかとなった。

- 著者

- 井上 優

- 出版者

- 西洋比較演劇研究会

- 雑誌

- 西洋比較演劇研究 (ISSN:13472720)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.23-37, 2020

This paper aims to reassess the context of the Bungaku-za production of <i>Hamlet</i> directed by Tsuneari Fukuda (1955). This production is known for its huge box-office success and seen as one that shows the new possibilities to present Shakespeare plays on the post-war Japanese stages. Fukuda, influenced by the same play directed by Michael Benthall which he saw during his stay in London in 1953-4, introduced new acting style, i.e., speaking lines with high speed and no pause, without psychological depict.It is well-known that this production was realized with the Toyo-o Iwata, one of the members of the Directorial Board of the Bungaku-za. Iwata himself had stayed in Paris twice before the WW II and was known as a theorist and translator of French Theatre and plays. Of course, he was completely unfamiliar to Shakespeare and Shakespearean production. The Bungaku-za had never produced any Shakespeare plays under Iwata's directorship. The question arise naturally why Iwata supported Fukuda's <i>Hamlet</i>. There are two possible answers to it;1) Iwata's reevaluation of Shakespeare during his stay in London in 1953.2) His reluctance to agree with naturalist tendencies of modern dramas.In Iwata's view, Shakespeare's plays could be a breakthrough to the dead-end situation of modern dramas in general. Fukuda's <i>Hamlet</i> might be said to be a product of chance, i.e. that of accidental coincidence of Fukuda's ideal and Iwata's view of the modern theatre.

2 0 0 0 IR 三島由紀夫『仮面の告白』論 : 〈告白〉と二つの主体

- 著者

- 中村 佑衣

- 出版者

- 聖心女子大学

- 雑誌

- 聖心女子大学大学院論集 (ISSN:13428683)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.5-28, 2016-10

2 0 0 0 OA 日本語の翻訳字幕における省略・縮約の実現―韓国語との対照分析―

- 著者

- 尹 盛熙

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学 (ISSN:13443909)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.19-36, 2016-03-31 (Released:2016-11-28)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

本稿の目的は,日本語の翻訳字幕を観察し,強い時間的・空間的制約が課される談話形式において「省略・縮約」という言語的手段が日本語でどのように実現するか,また構造的に類似している韓国語とはどのように異なるかを明らかにすることである.そのためにアメリカとイギリスのテレビドラマシリーズのDVD(日本発売期間2001年~2012年)11作品から両言語の翻訳字幕を集め,文字数などを基にした情報量の比較と使用形式の分析を行った.日韓の字幕を観察すると,全般的に日本語の方が文字数・情報量ともに少なく,省略の度合いが大きい傾向がある.日本語字幕において省略を行う手段は,情報内容を減らす以外に,文の成分や文法要素を削って短さを実現することである.このような縮約の形式は「助詞止め文」「名詞止め文」の2種類で実現する.「助詞止め文」は述語を省くことにより文が助詞で締めくくられるもの,「名詞止め文」は文が名詞(句)で締めくくられるものだが,いわゆる名詞述語文でコピュラがないものも含まれる.両方とも韓国語字幕ではあまり観察されない形式であり,日本語の縮約戦略の一つであるといえる.さらにこれらの縮約形式には,「簡潔で強い印象を与える」という語用論的機能が持たれ,劇的緊張を高める場面で効果的に活用されることがあるが,これは省かれた情報を補う働きをするものと考えられる.

- 著者

- 喜多村 和之

- 出版者

- Japan Society for Research Policy and Innovation Management

- 雑誌

- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.7-12, 2000-10-25 (Released:2017-12-29)

- 参考文献数

- 27

In October 1999, the Minister of Education proposed the drastic change of legal status of all 99 national universities from the current "governmental institutional establishments" to a new "independent administrative corporation" with legal person status(dokuritsu gyosei houjin)according to the overall administrative reform plan of the central government. Association of the National Universities has principally opposed against this plan. Although this change has been initiated by the political forces, however, the idea that the National university should have more autonomous status which is independent from the direct governmental control have been repeatedly proposed. This is the old and new problem which had proposed by faculty members of the Imperial University and mass media even since 1889, in the Meiji era, just after the founding of the University. After the WWII, in 1970s, Central Council of Education(Chukyoshin)proposed the idea of the same autonomous legal corporation, and OECD Examiners which reviewed Japanese educational policies in 1971, supported the idea, and Ad.Hoc.Commission for Educational Reform(rinkyoshin)in 1980s also proposed the similar corporation status. However, all these governmental plans have not been implemented due to strong oppositions from national universities, while national universities each time have not been successful in proposing strong, alternative idea, based on the consensus of the academic circles. Although it is not yet certain if this conflicts between governments and universities may result, the Minister of Education decided to the reform and Liberal Democratic Party principally supported the idea in June 2000, the resolution of this old but new important questions "what kind of legal status and institutional form should be most desirable?" requires the resolution of the most basic and fundamental question "what is the concept of the unibersity in the modern society, and what kind of missions should be conducted by the university? Unifortunately, it seems that both Japanese national universities and government have not yet built the raison d'etre of the existence of national university which is both understandable and accountable to the Japanese nation as a whole for the 21st century.

- 著者

- 天野 郁夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.2, pp.172-184, 2009-06-30 (Released:2017-11-28)

高等教育システムはいま、世界的な変動期を迎えている。日本もその例外ではない。そのシステム変動の基本的な構造と方向性を分析する上で、最も説得的な理論とされているのは、アメリカの社会学者マーチン・トロウの「歴史・構造理論」である。「エリートからマス、ユニバーサルへ」の段階移行で知られるこの理論は、ヨーロッパ、それにアメリカ高等教育の発展の歴史的な経験をもとに、一般化されたものである。本論文の目的は、日本の経験を事例に、その比較高等教育システム論としてのトロウ理論の妥当性を検証することにある。日本を、ヨーロッパ・アメリカと対比させた本論文での分析は、この移行理論の基本的な妥当性を裏付けるものである。しかし同時に、その移行過程の分析は、「エリートからマス、そしてユニバーサルへ」の段階移行に、単一の道を想定することの妥当性に疑問を提示するものである。移行の過程について、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本に代表される東アジアという、3つの道を想定することによって、この理論はさらに説得性を増し、実り多いものになるはずである。

2 0 0 0 OA 「嗜癖」とは何か : その現代的意義を歴史的経緯から探る

- 著者

- 中村 春香 成田 健一 Haruka Nakamura Kenichi Narita

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.37-54, 2011-02-20

- 著者

- 石川 中

- 出版者

- 一般社団法人日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, 1981-06-01

- 著者

- 村田 裕美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.173, pp.16-30, 2019-08-25 (Released:2021-08-28)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

本調査は『多言語母語の日本語学習者横断コーパス (I-JAS)』を用いて同一被験者が同一テーマを異なる作業課題 (「話す」課題と「書く」課題) で産出したときの言語使用の実態をテキストマイニングの手法を用いて量的に比較分析したものである。分析の結果,1) 延べ語数の比較からは,「書き言葉」は「話し言葉」よりも産出語数が少ないこと,2) 異なり語数の比較からは,習熟度があがるにつれて,「書き言葉」において多様な語が用いられていること,3) 特徴語の比較からは,習熟度があがるにつれて,「話し言葉」と「書き言葉」で産出される言語形式が似てくることがわかった。本研究の特徴は,言語形式に注目し,質的に分析を行ってきたこれまでの研究をふまえ,600名分以上からなる学習者データ全体を俯瞰的に捉えたときに現れる言語的特徴を量的に明らかにしたところにある。

2 0 0 0 OA ジェンダーと音楽学

- 著者

- 井上 貴子

- 出版者

- The Society for Research in Asiatic Music (Toyo Ongaku Gakkai, TOG)

- 雑誌

- 東洋音楽研究 (ISSN:00393851)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.62, pp.21-38,L2, 1997-08-20 (Released:2010-02-25)

The purpose of this paper is to explore how one can apply the recent advances in gender theory to musicology, concentrating on concerns about feminist criticism and the historicizing of gender. I will use the post-structuralistic concept of gender, because I believe that this is a rigorous approach to theorizing gender and most effectively avoids ghettoization. This approach also transcends historical periods, areas and genre boundaries.Gender theory has been the most important concept for feminists, rallying many people to join the debate. Feminists have asserted that the subjective identity of men/women is a social and cultural construction. The wide acceptance of this conceptualization, however, has led to social and cultural determinism: producing descriptive accounts of gender roles as a static dichotomic order ruled by the inherent logic of a certain society or period, supporting the idea of cultural relativism. In the case of musicology, feminist musicologists who attempted to reestablish women as the subject, have discovered women composers and musicians who have been ignored or concealed by leading musicologists. It is at this moment important that women studies are not relegated to a marginal and supplemental sphere which would serve to reify the existing belief of unequal gender relations based on biological differences.To surmount such a static dichotomy, the strategic theory must be made based on the issues raised by feminism. In the larger field of art, linguistic and visual representations such as literatures, paintings, films, performances and so on, which can give concrete images of women, have drawn attention, but music has received much less. This might be due to the existence of strong belief in the autonomy of music because of the lack of concreteness in sound. Recent studies, however, have made it clear that music, which has been the last stronghold of autonomous art, is greatly influenced by ideologies and the larger societies. Without dispelling such a belief and recognizing the politics of art —any type of power related to the construction and practice of meanings in a society—, gender theory can not be effectively applied to musicology.In an important development, feminist criticism has been applied to music. The most specific feature of musicology might be the ability of analyzing musical sound itself as well as notations, visualized texts of music. Feminist music criticism tries to explicate how meanings of musical sound are constructed: the process of articulating musical discourses through gendered discourses. Susan McCraly, the most well-known musicologist in this field, starts by rejecting the idea of autonomous art and then tries to bring to light the idea that music and its processes operate within the larger political arena. She analyzes not only worded music such as opera but also absolute music.We should recognize gender issues raised by feminists are related to men as well as women: men as the transcendental or universal subject in a patriarchal society now become the mere male subject. Gender music criticism including feminist music criticism, has already started to be developed.History of women apparently seems to acquire a certain status, considering the numerous books and articles that have been recently published. Have the leading historians indeed neglected it as having nothing to do with economic and political history? Such a phenomenon is called ghettoization. As a strategy for surmounting this, the theory submitted by Joan W. Scott has inspired many scholars. She regards the historicizing of gender as the explicating the ways of producing the meanings of gender in different contexts; the exposing the concealed power relation through paying attention to the politics of constructing meanings.When her theory is applied to writing history of music,