4 0 0 0 OA カルボプラチン投与量算出におけるCalvert式利用に関する実態調査

- 著者

- 今村 知世 加藤 有紀子 下方 智也 安藤 雄一 谷川原 祐介

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.759-767, 2015-11-10 (Released:2016-11-10)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 3

The renal clearance of carboplatin, which is a second-generation platinum compound, is correlated with the glomerular filtration rate (GFR). As the area under the concentration-time curve (AUC) of free carboplatin is related with efficacy and toxicity following carboplatin administration, carboplatin dosing is defined as a target AUC and generally calculated by the Calvert formula according to the patient's GFR. We conducted a survey on the usage of the Calvert formula to clarify the current situation in Japan. As a result, the value of creatinine clearance (CLcr), which is higher than GFR due to the tubular secretion of creatinine, has been used as a substitute for GFR for the Calvert formula without appropriate correction in 71 of 109 institutions, where CLcr estimated by a Cockcroft-Gault equation and/or obtained by 24-h urinary collection are used. On the other hand, body surface area-indexed values of renal function have been directly used without conversion to individual values in 42 of 71 institutions, where GFR estimated by a Japanese equation and/or CLcr estimated by a Jelliffe equation are used. It was found that the desired dosing of carboplatin has not been administered to patients in a number of institutions. Back to the original concept of the Calvert formula, it is reasonable to use a GFR estimated by the Japanese equation and converted to an individual value. In addition, we need to assess tolerability following carboplatin administration and discuss the appropriateness of the starting dose for each patient without being overly reliant on the dose obtained by the Calvert formula.

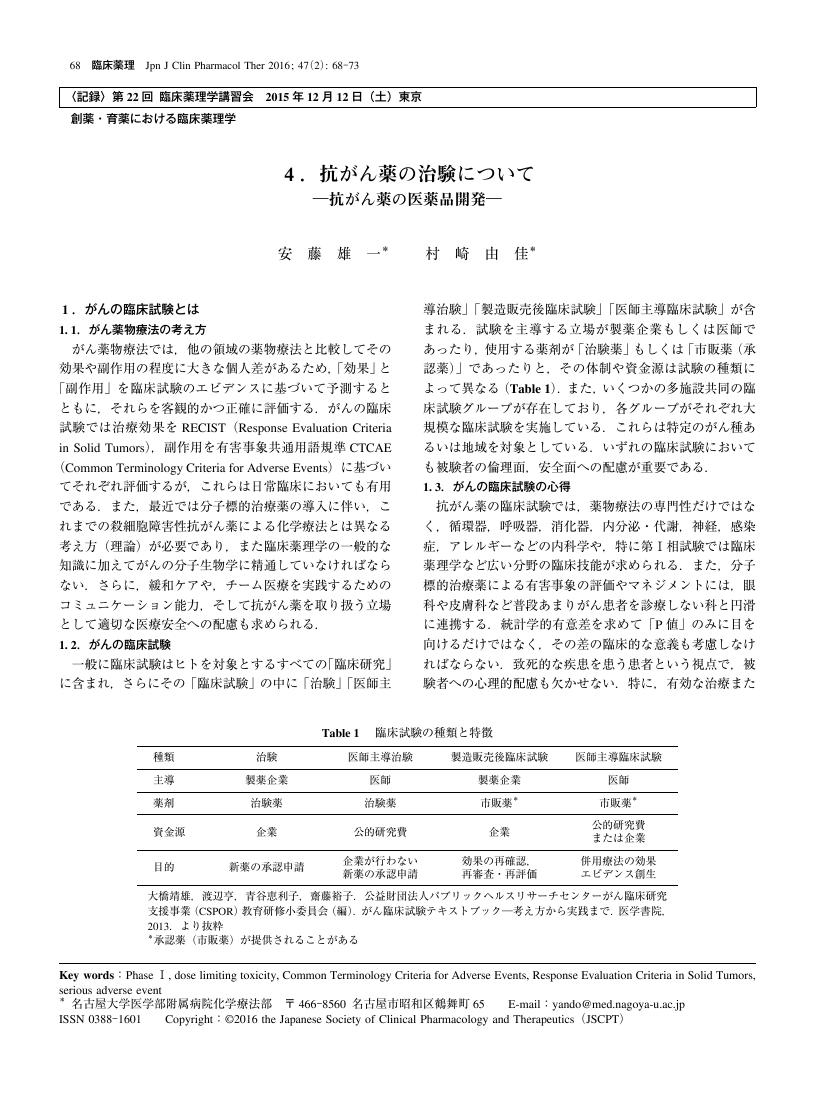

3 0 0 0 OA 4.抗がん薬の治験について ―抗がん薬の医薬品開発―

- 著者

- 安藤 雄一 村崎 由佳

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.68-73, 2016-03-31 (Released:2016-04-15)

- 著者

- 安藤 雄一 青山 旬 尾崎 哲則 三浦 宏子 柳澤 智仁 石濱 信之

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.6, pp.319-324, 2016 (Released:2016-07-13)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

目的 歯科疾患実態調査は1957年から 6 年間隔で行われ,わが国の歯科保健の状況を把握する貴重な資料として活用されてきたが,協力率が近年減少傾向にある。その原因として,本調査と同一会場で行われている国民健康・栄養調査の血液検査への協力有無が強く影響していることが現場関係者から指摘されている。そこで,歯科疾患実態調査への協力率を血液検査への協力の有無別に比較することを目的として,政府統計の利用申請を行い,利用許可を得た個票データを用いて分析を行った。方法 データソースは,①平成23年国民生活基礎調査(世帯票),②平成23年国民健康・栄養調査(身体状況調査票,生活習慣調査票),③平成23年歯科疾患実態調査で,共通 ID によりリンケージを行い,性・年齢に不一致が認められなかった13,311人のデータを用いた。分析として,まず国民生活基礎調査の協力者(13,311人)を分母とした国民健康・栄養調査における血液検査を含む各調査と歯科疾患実態調査の協力率を算出し,次いで国民健康・栄養調査における各調査への協力状況別に歯科疾患実態調査の協力率を比較した。結果 国民生活基礎調査の協力者を分母とした協力率は,国民健康・栄養調査全体では56.9%であった。国民健康・栄養調査を構成する生活習慣状況調査と身体状況調査について 1 項目でも該当するデータがあった場合を協力とみなして算出した協力率は,前者が56.8%,後者が45.4%であった。血液検査の協力率は29.9%で,歯科疾患実態調査では28.1%であった。性・年齢階級別にみた血液検査と歯科疾患実態調査の協力率は酷似していた。 歯科疾患実態調査の協力率を身体状況調査への協力状況別に比較したところ,同調査に協力しなかった人たちと同調査に協力したものの会場に来場しなかった人たちでは協力率がほぼ 0%,来場したが血液検査に協力しなかった人たちでは17.7%,来場して血液検査に協力した人たちでは95.8%と,身体状況調査の協力状況別に著しい違いが認められた。結論 「歯科疾患実態調査の協力者≒血液検査の協力者」という関係が成人において認められ,歯科疾患実態調査に協力する機会が国民健康・栄養調査における血液検査の協力者にほぼ限定されていたことが明らかとなった。

2 0 0 0 OA ライフステージによる日本人の口腔の健康格差の実態:歯科疾患実態調査と国民生活基礎調査から

- 著者

- 相田 潤 安藤 雄一 柳澤 智仁

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.5, pp.458-464, 2016 (Released:2016-12-08)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 7

口腔の健康格差解消が日本の健康政策や国際的な学会で述べられている.しかし日本人の全国的なライフステージごとの口腔の健康格差の実態は不明である.そこで政府統計調査データを利用した横断研究を実施した.平成17年の歯科疾患実態調査と国民生活基礎調査のデータセットをリンケージさせ,3,157人のデータを解析した.社会経済状況の指標に等価家計支出を用いた.共変量として性別,年齢,居住地域類型を用いた.幼児期(1~5歳,N=116),学齢期(6~19歳,N=353),成人期(20~64歳,N=1,606),高齢期(65歳以上,N=1,082)ごとの層別解析を行った.幼児期では乳歯う蝕経験の有無,学齢期では永久歯う蝕経験の有無,成人期では進行した歯周疾患(CPIコード3以上)の有無,高齢期では無歯顎かどうか,を目的変数として用いた.ポアソン回帰分析を用いて,等価家計支出が低いほど歯科疾患を有したり無歯顎である関連が存在するかを検討した.解析の結果,成人期の歯周疾患(p=0.001)および高齢期の無歯顎(p<0.001)で,等価家計支出が低いほど統計学的に有意に有病者率が高い傾向が認められた.学齢期の永久歯う蝕経験については,統計学的に有意ではなかったものの,等価家計支出が低いほど多い傾向が認められた(p=0.066).対象者数が少なかったためか,乳歯う蝕経験については明確な傾向は認められなかった.今後,口腔の健康格差を減らすため社会的決定要因を考慮した対策がより一層必要であろう.

2 0 0 0 Web調査による定期歯科受診の全国的概況

- 著者

- 安藤 雄一 石田 智洋 深井 穫博 大山 篤

- 出版者

- 有限責任中間法人日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.41-52, 2012-01-30

- 被引用文献数

- 3

歯科医院への定期受診の全国的実態は必ずしも明らかとはいえないため,われわれは20〜60歳代の男女から成る調査会社のモニタ計3万人に対してWeb調査を行い全国の概況把握を試みた.質問項目は定期歯科受診の有無と最後の歯科受診時期とその診療内容で,対象者の属性として性・年齢・居住地区・職業の情報を用いた.定期受診者の割合は35.7%(男性31.5%,女性39.9%)であった.過去1年間における歯科受診ありの割合は50.3%(男性45.9%,女性54.7%)であった.定期受診の有無についてクロス集計とロジスティック回帰分析を男女別に行ったところ,年齢階級,職業,居住地区,診療内容が有意性を示した.定期受診者の割合は高齢層が高く(男女共通),東北地方(男女共通)と北海道・四国・九州地方(女性のみ)で低かった.最後に受けた診療内容が「歯周疾患」・「歯ならびやかみ合わせ」・「その他」だった人は定期受診者の割合が高く,「むし歯」,「抜けた歯の治療」だった人では低かった(男女共通).職業では,男性において自営業,パート・アルバイト,学生などが低率を示した.さらに性・年齢階級で層別したロジスティック回帰分析を行ったところ,若い年齢層ほど,また女性より男性において職業による差が顕著であった.本調査結果は全国を代表するものとは言えないものの,歯科定期受診の全国的な実態を示す記述疫学情報として有用と考えた.

- 著者

- 相田 潤 深井 穫博 古田 美智子 佐藤 遊洋 嶋﨑 義浩 安藤 雄一 宮﨑 秀夫 神原 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.270-275, 2017 (Released:2017-11-10)

- 参考文献数

- 15

健康格差の要因の一つに医療受診の格差がある.また歯科受診に現在歯数の関連が報告されている.日本の歯科の定期健診の格差に現在歯数を考慮し広い世代で調べた報告はみられない.そこで定期健診受診の有無について社会経済学的要因と現在歯数の点から,8020推進財団の2015年調査データによる横断研究で検討した.調査は郵送法の質問紙調査で,層化2段無作為抽出により全国の市町村から抽出された20-79歳の5,000人の内,2,465人(有効回収率49.3%)から回答が得られている.用いる変数に欠損値の存在しない2,161人のデータを用いた.性別,年齢,主観的経済状態,現在歯数と,定期健診受診の有無との関連をポアソン回帰分析で検討しprevalence ratio(PR)を算出した.回答者の平均年齢は52.4±15.5歳で性別は男性1,008人,女性1,153人であった.34.9%の者が過去に定期健診を受診した経験を有していた.経済状態が中の上以上の者で39.7%,中の者で36.4%,中の下以下の者で28.5%が定期健診の受診をしていた.多変量ポアソン回帰分析の結果,女性,高齢者(60-79歳)で受診が有意に多く,経済状態が悪い者,現在歯数が少ない者で有意に受診が少なかった.経済状態が中の上以上の者と比較した中の下以下の者の定期健診の受診のPR は0.74(95%信頼区間=0.62; 0.88)であった.定期健診の受診に健康格差が存在することが明らかになった.経済的状況に左右されずに定期健診が受けられるような施策が必要であると考えられる.

2 0 0 0 歯科健康診査を中心とした成人歯科保健事業は歯牙喪失を抑制するか

- 著者

- 葭原 明弘 安藤 雄一 池田 恵 小林 清吾 小黒 章 石上 和男 永瀬 吉彦 澤村 恵美子 瀧口 徹

- 出版者

- 有限責任中間法人日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.339-345, 1996-07-30

- 被引用文献数

- 24

1984年より行政事業として成人歯科健診事業を実施してきた地区において,成人歯科健診事業の受診経験が喪失歯数およびう蝕処置状況に及ぼす影響について調査した。調査対象者数は,1994年の歯科健診事業受診者1,311人である。1993年以前に実施された歯科健診事業を1回でも受診したことのある者を「過去受診群」(309人),1994年の歯科健診初診者を「過去未受診群」(1,002人)とした。1994年における「過去受診群」と「過去未受診群」との横断分析のみならず「過去受診群」におけるベースラインデータと1994年との縦断分析も加えて評価を行った。その結果,一人平均喪失歯数については歯科健診事業の受診経験による改善傾向は認められなかった。う蝕処置完了者率については,歯科健診事業受診経験者に経年的な向上を認めた。しかし,これは歯科健診事業の受診によることよりも日常的に歯科医院を受診し易くなったという社会的要因に負うものが大きいと推察された。したがって,成人歯科保健事業については,今後歯科保健教育および適切な事後の予防管理を主体とする方向に可能性を見いだすべきであると考えた。

1 0 0 0 OA 2010年における学齢期のフッ化物配合歯磨剤の使用状況

- 著者

- 山本 龍生 阿部 智 大田 順子 安藤 雄一 相田 潤 平田 幸夫 新井 誠四郎

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.410-417, 2012-07-30 (Released:2018-04-06)

- 参考文献数

- 12

「健康日本21」の歯の健康に関する目標値「学齢期におけるフッ化物配合歯磨剤(F歯磨剤)使用者の割合を90%以上にする」の達成状況を調査した. 2005年実施のF歯磨剤使用状況調査対象校のうち,協力の得られた18小学校(対象者:8,490 名)と17中学校(対象者:8,214名)に対して,調査票を2010年に送付し,小学生の保護者と中学生自身に無記名で回答を依頼した.回収できた調査票から回答が有効な12,963名(小学生:6,789名,中学生:6,174名)分を集計に用いた. F歯磨剤の使用者割合は89.1%(95%信頼区間:88.6〜89.7%)(小学生:90.0%,中学生:88.1%,男子:88.0%,女子:90.2%)であった.歯磨剤使用者に限るとF歯磨剤使用者割合は92.6%(小学生:94.9%,中学生:90.2%)であった.F歯磨剤使用者の中で,歯磨剤選択理由にフッ化物を挙げた小学生(保護者),中学生は,それぞれ47.9%,15.8%であった.歯磨剤を使わない者の約3〜4割は味が悪いことを使わない理由に挙げていた. 以上の結果から,学齢期におけるF歯磨剤の使用状況は,2005年(88.1%)からほとんど変化がなく,「健康日本21」の目標値達成には至らなかった.今後はF歯磨剤の市場占有率の向上,歯磨剤を使わない者への対応等,F歯磨剤使用者の割合を増加させる取り組みが求められる.

1 0 0 0 OA 飲料水中フッ素濃度と歯牙フッ素症および非フッ素性白斑発現の関係

- 著者

- 筒井 昭仁 瀧口 徹 斎藤 慎一 田村 卓也 八木 稔 安藤 雄一 岸 洋志 小林 秀人 矢野 正敏 葭原 明弘 渡辺 雄三 小林 清吾 佐久間 汐子 野上 成樹 小泉 信雄 中村 宗達 渡辺 猛 堀井 欣一 境 脩

- 出版者

- Japanese Society for Oral Health

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.329-341, 1994-07-30 (Released:2010-10-27)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 4

著者らは, 日本における飲料水中フッ素濃度とエナメル斑の発現状況の関係を明らかにすることを目的に, 1978年以来, 東北, 関東, 甲信越地方で飲料水中フッ素濃度の測定を継続的に行ってきた。その結果, フッ素濃度の変動が少なかった7つの天然フッ素地域を確認した。水道給水系は26あり, フッ素濃度は0から1.4ppmの範囲に分布していた。フッ素濃度を確認してきた地域に生まれ, 当該の水道水を利用して育った小学5, 6年生1,081名を対象に, 1987年歯牙フッ素症検診を行った。歯牙フッ素症の分類にはDeanの基準を使用した。また, 非フッ素性白斑についてもDean基準の白濁部面積算定基準を準用して分類した。確認された歯牙フッ素症はいずれもmild以下の軽度のものであり, very mild以上のフッ素症歯所有者率と飲料水中フッ素濃度との間に有意な正の相関関係 (r=0.485, p<0.05) が認められた。また, 非フッ素性白斑歯所有者率と飲料水中フッ素濃度との間には有意な負の相関関係 (r=-0.429, p<0.05) が認められた。全エナメル斑発現状況と飲料水中フッ素濃度の間には特別な傾向は認められなかった (r=-0.129, ns)。CFIは0.04から0.30であり公衆衛生上問題のない地域と判定された。この度の研究結果は, わが国の歯牙フッ素症に関する疫学研究において不足しているとされていたデータ部分を補うものであり, わが国の至適フッ素濃度研究に寄与するものであると考察した。

- 著者

- 安藤 雄一 池田 奈由 西 信雄 田野 ルミ 岩崎 正則 三浦 宏子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.33-41, 2021-01-15 (Released:2021-01-30)

- 参考文献数

- 18

目的 歯科疾患実態調査(以下,歯調)では,協力者数の減少傾向が懸念されている。2016(平成28)年調査では従来の口腔診査に質問紙調査が加わり,口腔診査への協力の有無を問わず質問紙調査に回答すれば協力者とみなされることになった。本研究は,平成28年歯調の協力状況を把握し,歯調への協力に関連する生活習慣要因を明らかにすることを目的とした。方法 平成28年歯調と親標本である平成28年国民健康・栄養調査(以下,栄調)のレコードリンケージを行い,分析に用いた。分析対象は,歯調対象地区における20歳以上の栄調協力者7,997人とした。歯調の質問紙調査および口腔診査ならびに栄調の身体状況調査(うち血圧測定および血液検査),栄養摂取状況調査(うち歩数測定)および生活習慣調査の協力者割合を,性・年齢階級(20~59歳,60歳以上)別に算出した。協力者割合は,栄養摂取状況調査,身体状況調査および生活習慣調査のいずれかに協力した人数を分母とし,各調査および調査項目に協力した人数を分子とした。歯調への協力と生活習慣要因(喫煙習慣の有無[基準値:あり],歯の本数[28歯以上],歯科検診受診の有無[なし],睡眠による休養[とれていない])との関連について,性・年齢階級別に多重ロジスティック回帰分析を行い,オッズ比を求めた。結果 歯調対象地区における栄調協力者7,997人の協力者割合は,身体状況調査89%(血圧測定44%,血液検査41%),栄養摂取状況調査83%(歩数測定78%),生活習慣調査98%,歯調質問紙調査65%,口腔診査41%であった。血圧測定と血液検査の協力者の95%以上が,歯調の質問紙調査および口腔診査に協力した。歯調への協力と有意な正の相関が見られた生活習慣要因は,喫煙習慣なし(20~59歳男性の口腔診査,20~59歳女性の質問紙調査と口腔診査),歯科検診受診あり(60歳以上女性の質問紙調査),睡眠による休養がとれている(20~59歳男性の口腔診査)であった。20~59歳男性を除き,歯数20未満と口腔診査への協力との間に有意な負の相関が見られた。結論 栄調協力者の約3分の2が歯調の質問紙調査に協力し,口腔診査の協力者割合は血圧測定および血液検査の協力者割合とほぼ一致した。女性を中心に,歯の本数,喫煙,歯科検診受診といった口腔に関する生活習慣要因と歯調への協力との間に相関がみられた。

- 著者

- 安藤 雄一 池田 奈由 西 信雄 田野 ルミ 岩崎 正則 三浦 宏子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- pp.20-085, (Released:2020-12-19)

- 参考文献数

- 18

目的 歯科疾患実態調査(以下,歯調)では,協力者数の減少傾向が懸念されている。2016(平成28)年調査では従来の口腔診査に質問紙調査が加わり,口腔診査への協力の有無を問わず質問紙調査に回答すれば協力者とみなされることになった。本研究は,平成28年歯調の協力状況を把握し,歯調への協力に関連する生活習慣要因を明らかにすることを目的とした。方法 平成28年歯調と親標本である平成28年国民健康・栄養調査(以下,栄調)のレコードリンケージを行い,分析に用いた。分析対象は,歯調対象地区における20歳以上の栄調協力者7,997人とした。歯調の質問紙調査および口腔診査ならびに栄調の身体状況調査(うち血圧測定および血液検査),栄養摂取状況調査(うち歩数測定)および生活習慣調査の協力者割合を,性・年齢階級(20~59歳,60歳以上)別に算出した。協力者割合は,栄養摂取状況調査,身体状況調査および生活習慣調査のいずれかに協力した人数を分母とし,各調査および調査項目に協力した人数を分子とした。歯調への協力と生活習慣要因(喫煙習慣の有無[基準値:あり],歯の本数[28歯以上],歯科検診受診の有無[なし],睡眠による休養[とれていない])との関連について,性・年齢階級別に多重ロジスティック回帰分析を行い,オッズ比を求めた。結果 歯調対象地区における栄調協力者7,997人の協力者割合は,身体状況調査89%(血圧測定44%,血液検査41%),栄養摂取状況調査83%(歩数測定78%),生活習慣調査98%,歯調質問紙調査65%,口腔診査41%であった。血圧測定と血液検査の協力者の95%以上が,歯調の質問紙調査および口腔診査に協力した。歯調への協力と有意な正の相関が見られた生活習慣要因は,喫煙習慣なし(20~59歳男性の口腔診査,20~59歳女性の質問紙調査と口腔診査),歯科検診受診あり(60歳以上女性の質問紙調査),睡眠による休養がとれている(20~59歳男性の口腔診査)であった。20~59歳男性を除き,歯数20未満と口腔診査への協力との間に有意な負の相関が見られた。結論 栄調協力者の約3分の2が歯調の質問紙調査に協力し,口腔診査の協力者割合は血圧測定および血液検査の協力者割合とほぼ一致した。女性を中心に,歯の本数,喫煙,歯科検診受診といった口腔に関する生活習慣要因と歯調への協力との間に相関がみられた。

- 著者

- エカナヤケ リラニ メンディス ランジット 安藤 雄一 宮崎 秀夫

- 出版者

- 有限責任中間法人日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.5, pp.771-779, 1999-11-30

- 参考文献数

- 15

ここ10年以上,スリランカでは児童・生徒の口腔の健康増進を目指して,プライマリーヘルスケアアプローチに基づく数多くの保健計画を実施してきた。また,厚生省は文部省との協力のもと,小学校教師に対し口腔保健の基礎を教育し,口腔保健教育のやり方を訓練してきた。さらに,国民の口腔健康増進のためにマスメディアも重要な役割を担ってきた。しかしながら,これらすべての計画や活動の目標が望ましい行動をもたらすための,口腔保健に関する基礎知識を与えることであるにもかかわらず,児童・生徒の口腔保健知識やその実践の現状を評価することはほとんどなされてこなかった。そこで,この研究は青年を評価対象とし,口腔保健に関する知識,意識,行動の様相を把握し,あわせて,歯磨き頻度に影響を与える要因を調べることを目的に行われた。無作為に抽出された2市および8村の公立学校に在学する11年生(平均年齢15.7歳)492名が,担任の監督下にアンケートを回答した。生徒の大部分はう蝕と歯同病の予防に関する知識は持っていたが,これらの原因についてはいくらかの考え違いがあった。知識と意識に関する平均スコアは,いずれも村の生徒より市内の生徒のほうが有意に高かった。ロジスティック回帰分析の結果,性,居住地,口腔保健知識,および口腔保健に関する情報を受けたかどうかの4項目は,(保健行動の1つである)歯磨き頻度と有意に関連していることが示された。以上の所見より,村の生徒の口腔保健に関する知識,意識,行動は市内の生徒より劣っている,したがって,村の生徒向けに口腔保健計画を改善することによって,口腔保健に関する知識と行動のレベルを高める努力がなされるべきであるという結論を得た。

- 著者

- 瀧口 徹 深井 穫博 青山 旬 安藤 雄一 高江洲 義矩

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.524-536, 2005-10-30 (Released:2018-03-23)

- 参考文献数

- 14

わが国における戦後の歯科医師需給施策は, 1960年代後半から70年代にかけて歯科大学(歯学部)の急増策で始まったが, 1980年後半から一転して抑制策に転じた.しかし入学定員の20%削減, 国家試験の改善だけでは十分に功を奏さないことが明らかである.そこで本研究においては, 1982年から2002年までの20年間の人口10万人当たりの歯科医師数(歯科医師10万比)の都道府県較差に着目して, 増減の源である歯科大学(歯学部)の設置主体と社会経済的および地理的特性のかかわりを明らかにすることを目的とした.要因分析にはGLIM法: 一般化線形モデル法を用い, 将来予測は回帰式の外挿法によった.さらにこれらの結果に基づき, 歯科医師需給調整施策について検討した.20年間の歯科医師10万比の推移は, 全都道府県で相関係数が0.96以上で明確な直線的増加傾向を示し, かつ地域較差は縮減していない.GLIM分析で国公立大の存在がその都道府県の歯科医師10万比の急増に最も関連が強く, 国公立大は設置都道府県に対して新規参入歯科医師への強い吸引力を示した.しかし, 近隣都道府県への波及効果は予想に反して有意ではなかった.また供給過剰の閾値を歯科医師10万比80人とすると, 20年後に5割強の都道府県が供給過剰になると予測され, 需給対策には既存の全国的施策に加えて歯科医師臨床研修地の分散化が有効と考えられた.

1 0 0 0 OA 4.テガフール製剤の遺伝薬理学

1 0 0 0 OA フッ化物洗口プログラム終了後のう蝕予防効果

- 著者

- 小林 清吾 田村 卓也 安藤 雄一 矢野 正敏 高徳 幸男 石上 和男 永瀬 吉彦 佐々木 健 堀井 欣一

- 出版者

- 一般社団法人 日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.192-199, 1993-04-30 (Released:2010-10-27)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1 1

The purpose of this study was to evaluate the effects of a fluoride mouth-rinsing program (FMR) on dental health after the FMR program was completed. The state of dental health, including caries prevalence, was examined under blind recording conditions concerning participation in the FMR for 11th grade students in 10 public high schools, from 11 municipalities in Niigata Prefecture. The procedures of the FMR were carried out in these areas weekly, with 0.2% NaF, or daily, with 0.05% NaF, supervised by the classroom teachers in each school. The subjects, 321 in total, were classified into 3 rinse groups, each of which participated in the FMR for different periods of time, and a control group. The results of the statistical analysis showed increasing benefits in relation to increasing periods of participation. The reduction rate of caries prevention was the highest in the F11-group, subjects who participated in the program for 11 years from 4 to 14years of age. The F11-group was 56.0% lower in the mean DMFT and 81.8% lower in the mean number of highly progressed carious teeth than the control group, with statistical significance in both cases. The percentage of students who had toothaches or who were absent from school in order to visit a dentist was lower in the rinse groups than in the control group. We conclude that, in countries such as in Japan where caries prevalence is relatively high, a school-based FMR program throughout the school years is profoundly effective in preventing the occurrence and the progression of caries, and it could be the foundation of lifelong dental health care.

1 0 0 0 OA 特定健診・保健指導システム下での個人及び集団アプローチの再構築とその評価

- 著者

- 佐藤 眞一 柳堀 朗子 小窪 和博 荒井 裕介 原田 亜紀子 安藤 雄一 角南 祐子 江口 弘久 芦澤 英一 高澤 みどり

- 出版者

- 千葉県衛生研究所

- 雑誌

- 挑戦的萌芽研究

- 巻号頁・発行日

- 2011

千葉県食育ボランティアは4,903人、千葉県食育サポート企業は147社、海匝減塩標語は1,498の応募があった。2002から12年度の連続する2年の翌年度非受診率を初年度所見ごとに比較した。2004-5年度以降、肥満者と非肥満者で有意に異なり、特に2008-9年度で、男で肥満者29%非肥満者25%、女で肥満者28%非肥満者23%と最大の差を認めた。2008-9年度の特定健診連続受診者278,989人を対象として生活習慣に関する質問項目とメタボ罹患との縦断調査を行った。メタボ出現のオッズ比(95%信頼区間)は、早食い1.48 (1.43-1.55)、早歩き0.80 (0.77-0.83)だった。

1 0 0 0 フッ化物洗口の実施経験別にみた新潟県下12歳児DMFTの経年推移

- 著者

- 安藤 雄一 八木 稔 佐々木 健 小林 秀人 小林 清吾 堀井 欣一

- 出版者

- 有限責任中間法人日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.440-447, 1995-07-30

- 被引用文献数

- 11

新潟県内のフッ化物洗口(以下,F洗口)の実施地域(36市町村)と未実施地域(37市町村)における12歳児DMFTの経年的な推移について検討した。評価期間は1982〜1993年度とした。分析対象はF洗口を管内のすべての小学校で6年以上継続実施している市町村と未実施の市町村とした。F洗口を実施している料については,開始時期別に,1970年代開始群,1982〜1985年度開始群,1986年度開始群の3群に分類して分析を行った。未実施群のう蝕は漸減傾向にあり,全国平均に極めて近い傾向を示した。評価期間以前にF洗口の効果が現われていたと考えられる1970年代開始料は,未実施群と同様,漸減傾向を示したが,う蝕は一貫して少なかった。1993年度における未実施料と比較した1970年代開始群のDMFTの差は43.2%であった。一方,評価期間中に注目を開始した群では,F洗ロ開始以後のう蝕の減少量が未実施料よりも大きく,その減少傾向は統計的に有意であった。未実施料のう蝕減少量を考慮して1993年度時点のF洗口の補正減少率を算出した結果,82〜85年度開始群が45.1‰86年度開始群が31.1%であった。以上より,F洗口によるう蝕の予防効果は,F洗口以外の要因の影響によるのう蝕の減少を除外しても高いことが確認された。

1 0 0 0 就学前児童におけるミュータンスレンサ球菌の罹疾率とその除菌効果

- 著者

- 安藤 雄一 高徳 幸男 峯田 和彦 神森 秀樹 根子 淑江 宮崎 秀夫

- 出版者

- 有限責任中間法人日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.248-257, 2001-07-30

- 被引用文献数

- 14

成人を対象とした歯科健診は低受診率による選択バイアスが生じやすいことから,1999年度に行われた第4回新潟県歯科疾患実態調査では,従来の歯科健診のみによる方式から,あらかじめ調査対象者全員に質問紙を配布して歯科健診を行う方式に切り替えた。本論文では,歯科健診の受診率と質問紙の回答率,健診受診者と非受診者の特性を比較することにより,新たに採用した調査方式の有用性を評価することを目的とした。調査地区は,新潟県内14保健所に1〜2地区を割り当て,23地区を抽出した。調査対象者は,対象地区内に在住する1歳以上の全住民3,561名とした。歯科健診の受診率は35.3%と低く,年齢・性差が大きかった昿質問紙の回収率は83.2%と高く,年齢・性差は小さかった。質問紙の各項目について健診受診の有無別に比較した結果,自己評価による現在歯数は60〜70歳代で受診者のほうが多かった。これは,歯科健診のみによる従来型の調査方法を採用し,受診率が今回のように低い場合,高齢者の現在歯数が過大評価されることを示唆している。また,歯科健診の受診者は,非受診者に比べて,口腔の自覚症状を有する割合が高く,歯科医院を早めに受療し,歯石除去経験のある割合が高かった。以上より,今回新たに採用した調査方式は,対象集団の実態を正しく示すために有用と考えられた。

- 著者

- 安藤 雄一 葭原 明弘 清田 義和 宮崎 秀夫

- 出版者

- 有限責任中間法人日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.263-274, 2001-07-30

- 被引用文献数

- 10

本調査は,地域に在住する成人における歯の喪失の発生率とリスク要因について評価することを目的としている。調査対象は新潟県I町における成人歯科健診受診者で,分析対象はベースライン調査(1997年)を受診した有歯顎者724名のうち,3年後に行われた追跡調査を受診した269(男性128,女性141)名である。ベースライン時の平均年齢は60.6歳(SD = 12.8)であった。歯の喪失の有無に関して,個人単位および歯単位で分析し,ベースライン時における口腔診査と質問紙調査との関連についてロジスティック回帰分析を行った。調査期間中に喪失した歯はベースライン時に口腔内に存在していた歯の4.9%で,喪失が認められた対象者は48%,一人平均年間喪失歯数は0.33本であった。歯の喪失リスクに関するロジスティック回帰分析の結果,個人単位の分析では,現在歯数が10〜27歯・未処置う蝕を保有・口腔の自覚症状がある・過去1年以内に歯科医院を受診・歯間清掃具を使用していない人たちは,歯を喪失しやすいことが示された。一方,歯単位の分析では,智歯,未処置歯,クラウン(単冠)装着歯,ブリッジ支白歯,動揺歯,鈎歯が喪失しやすいことが確認された。