2 0 0 0 OA 能動的触知覚(アクティヴタッチ)の生理学

- 著者

- 岩村 吉晃

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.171-177, 2007 (Released:2009-03-02)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 7 5

能動的触知覚(アクティヴタッチ)について,研究史,運動感覚の貢献,能動的触知覚成立の大脳メカニズムなどを概観した.

- 著者

- Ryo Katsumata Noriaki Manabe Hiroyuki Sakae Kenta Hamada Maki Ayaki Takahisa Murao Minoru Fujita Tomoari Kamada Hirofumi Kawamoto Ken Haruma

- 出版者

- Japan Society of Smooth Muscle Research

- 雑誌

- Journal of Smooth Muscle Research (ISSN:09168737)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.14-27, 2023 (Released:2023-03-21)

- 参考文献数

- 68

- 被引用文献数

- 1

Esophageal achalasia is classified into three subtypes according to manometric findings. Since several factors, including clinical characteristics and treatment response, have been reported to differ among the subtypes, the underlying pathogenesis may also differ. However, a comprehensive understanding regarding the differences is still lacking. We therefore performed a systematic review of the differences among the three subtypes of achalasia to clarify the current level of comprehension. In terms of clinical features, type III, which is the least frequently diagnosed of the three subtypes, showed the oldest age and most severe symptoms, such as chest pain. In contrast, type I showed a higher prevalence of lung complications, and type II showed weight loss more frequently than the other types. Histopathologically, type I showed a high loss of ganglion cells in esophagus, and on a molecular basis, type III had elevated serum pro-inflammatory cytokine levels. In addition to peristalsis and the lower esophageal sphincter (LES) function, the upper esophageal sphincter (UES) function of achalasia has attracted attention, as an impaired UES function is associated with severe aspiration pneumonia, a fatal complication of achalasia. Previous studies have indicated that type II shows a higher UES pressure than the other subtypes, while an earlier decline in the UES function has been confirmed in type I. Differences in the treatment response are also crucial for managing achalasia patients. A number of studies have reported better responses in type II cases and less favorable responses in type III cases to pneumatic dilatation. These differences help shed light on the pathogenesis of achalasia and support its clinical management according to the subtype.

- 著者

- 後藤 晶

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.19-22, 2014 (Released:2015-05-08)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- 柿本 翔大 松原 克弥 高瀬 英希

- 雑誌

- 研究報告組込みシステム(EMB) (ISSN:2188868X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023-EMB-62, no.51, pp.1-7, 2023-03-16

ロボットソフトウェアの開発において,Robot Operating System(ROS)の利用が拡大している.ROS は,クラウドサーバと連携した分散型のロボットシステムの構築にも有用であるが,各機能モジュールであるノードの配置はシステム稼働前に決める必要がある.しかし,システム稼働前に推測困難な状況変化により,システム起動時に決めたノード配置が最適でなくなる可能性がある.さらに,クラウドとロボットでは,CPU アーキテクチャが異なる場合が多く,稼働中のノードを実行状態とともにクラウド・ロボット間で再配置することは技術的に難しいという課題がある.本研究では,ROS ノードの動的配置機構の検討を目的として,組込みデバイス向け ROS 2 ランタイム実装である mROS 2 を WebAssembly ランタイム上で動作させることで,アーキテクチャ中立な ROS ノード実行状態を実現する.本稿では,mROS 2 を WebAssembly 上で動作させるために実装すべき機能を明らかにして,WebAssembly 化による実行時性能への影響を実験結果により示す.

2 0 0 0 島崎藤村「破戒」論-2-内部生命(なかのいのち)の途を索めて

- 著者

- 大田 正紀

- 出版者

- 関西学院大学

- 雑誌

- 日本文藝研究 (ISSN:02869136)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.23-33, 1980-09

2 0 0 0 OA 一九世紀前半のダルマチアにおけるイタリア・ナショナリズムの影響

- 著者

- 石田 信一

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学紀要 (ISSN:03899543)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.97-110, 2000-03-15

一九世紀を通じてダルマチアにおいて進展した国民統合過程との関連において、同時代のイタリアからの政治的・思想的影響、とりわけ統一国家形成をめざす運動、いわゆるリソルジメントが進展する中でのイタリア・ナショナリズムの影響について考察した。従来、クロアチア国民統合過程の視点からクロアチアとダルマチアの影響関係については多くの論考がなされてきたが、イタリアとの関係についての論考はなお不十分であり、本論はそうした事実に対する問題提起としての意味を持っている。一九世紀前半、ダルマチアの知識人の多くはイタリア系、スラヴ系を問わずイタリア諸邦で高等教育を受け、イタリア語を日常的に用いており、イタリアから最新の思想的潮流を学んでいた。オーストリアの強権的支配に抗議する意味で、彼らの中にはカルボネリアや「青年イタリア」を通じて提起されつつあったイタリア・ナショナリズムに傾倒する者もあった。しかし、多くの場合、彼らはリソルジメントを全面的に支持したわけではなかったし、ダルマチアを将来のイタリア統一国家の一部とは考えていなかった。一八四八年革命に際して、自治体レベルでも個人レベルでもヴェネツィアを支持する文書がほとんど残されていないことは、その証左である。イタリア人と南スラヴ人は反オーストリア的立場で共闘する側面を持ち、領土的要求を含む「民族」的対立は顕在化していなかったが、ダルマチアの知識人、とくにスラヴ系知識人はリソルジメントの中からむしろ自らの南スラヴ人としての国民形成・国民統合を実現する手法を学んでいったのである。

2 0 0 0 OA 異なるCT所見を示したPTP誤飲の2症例

- 著者

- 大平 正典 宮田 量平

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.1, pp.70-71, 2017-06-09 (Released:2017-07-19)

- 参考文献数

- 5

We report two cases of accidental ingestion of a press-through package (PTP) . Case 1 was a 57-year-old woman who visited our hospital and stated that she possibly swallowed a PTP. Abdominal CT did not detect a foreign body. During upper gastrointestinal endoscopy, the PTP was identified directly in the esophagus and removed endoscopically. Case 2 was a 75-year-old woman who visited our hospital because of ingestion of a PTP. Abdominal CT revealed an object with high-density opacity, which was suspected of being a PTP, in the esophagus. Under the diagnosis of ingestion of a PTP, upper gastrointestinal endoscopy was performed and the PTP was removed. Abdominal CT imaging is generally useful for correct diagnosis of ingestion of a PTP, although CT sometimes cannot detect a PTP depending on the materials it is made of. It is noteworthy that the materials that make up a PTP affect various CT imaging results.

2 0 0 0 OA テニスンの劇的独白詩「ユリシーズ」 : 難破を越えるヴィジョンの劇化

- 著者

- 野口 忠男

- 雑誌

- 北星学園大学文学部北星論集 = Hokusei Review, the School of Humanities (ISSN:0289338X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.1-11, 2011-03

2 0 0 0 OA キノコ栽培を行うシロアリの菌床維持機構を制御する分子基盤

キノコを栽培するシロアリであるキノコシロアリ(タイワンシロアリ)について、主に西表島、沖縄島、台湾島におけるフィールド調査およびDNA解析から、その栽培菌であるオオシロアリタケ属菌の地理的分布パターンを明らかにした。また日本ではこれまで知られていなかったオオシロアリタケ属菌の子実体を発見した。タイワンシロアリの行動解析では、大小2型のワーカー間に菌園管理における分業が見られることが明らかになった。タイワンシロアリの全カーストを用いた遺伝子の網羅的発現比較解析では、セルロース類の消化や菌園管理に関わる可能性のある遺伝子を特定した。

2 0 0 0 OA 九州産馬の軍用價値

- 著者

- 林 小市

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- 中央獸醫學雑誌 (ISSN:18839088)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.9, pp.697-710, 1932-09-20 (Released:2008-10-24)

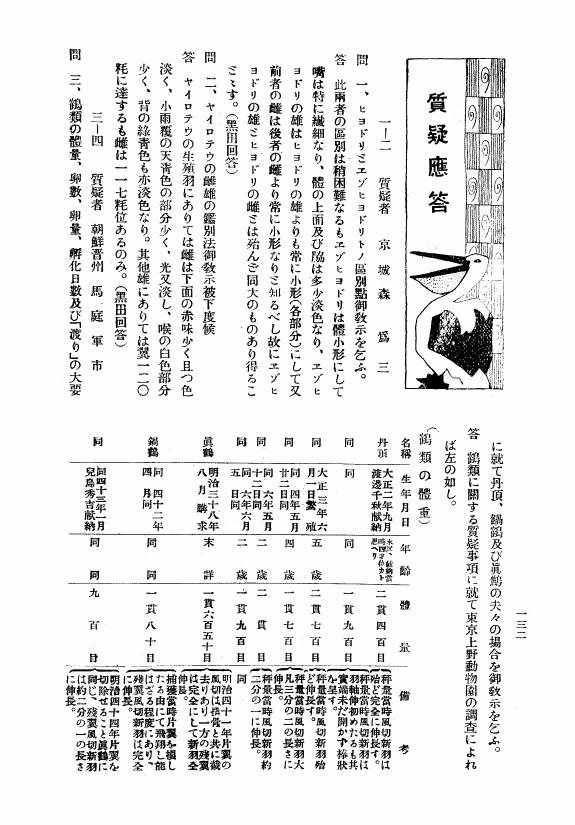

2 0 0 0 OA 質疑應答

2 0 0 0 OA 高校におけるラジオドラマ制作を通した表現教育マネジメントの研究

- 著者

- 青木 幸子

- 出版者

- Japan Association for Cultural Economics

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.135-144, 2007-03-31 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 15

高校における表現教育のアポリアの1つに、何を表現していいかわからないという生徒の反応がある。生徒が自己の見方に自信を持ち、想いを言葉にして他者に届けるにはどうすればよいか? ラジオドラマ制作を通して生徒に反映された効果を分析したところ、(1) 物語創出能力 (2) 物語構築能力 (3) 物語表現能力 (4) 物語共感能力が検証された。その4つの能力を表現教育に敷術化する試みの中で、生徒は想いを言語化することが可能となった。

2 0 0 0 OA ガイドラインからみたインスリノーマの外科治療

- 著者

- 余語 覚匡 阿部 由督 伊藤 孝 中村 直人 松林 潤 浦 克明 豊田 英治 大江 秀明 廣瀬 哲朗 石上 俊一 土井 隆一郎

- 出版者

- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会

- 雑誌

- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.101-104, 2016 (Released:2016-07-28)

- 参考文献数

- 8

インスリノーマは膵神経内分泌腫瘍(p-NET)の中では非機能性腫瘍についで多く,機能性腫瘍の中では最も多い。臨床症状としてはWhippleの3徴が知られているが,典型例は多くないため診療を進める上で注意すべき問題がいくつある。一般に診断が遅れがちであるため,低血糖患者に対しては積極的にインスリノーマの存在を疑い,機能検査を駆使して正しい診断に到達することが重要である。単発で転移を有さないことが多いが,正確な局在診断が重要であり,選択的動脈内刺激物注入試験(SASIテスト)や術中超音波検査での確認が有用である。術式選択について,ガイドラインでは腫瘍径および腫瘍と主膵管との位置関係によって,核出術,膵切除術を決定するアルゴリズムを示している。脾動静脈温存手術や腹腔鏡下手術も術式選択としてあげられる。

2 0 0 0 OA 死は償いか ―死刑囚歌人・純多摩良樹の自問―

- 著者

- 岡本 由実子

- 出版者

- 日本国際情報学会

- 雑誌

- 国際情報研究 (ISSN:18842178)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.2-11, 2008-12-05 (Released:2016-01-01)

Many literary works left behind by condemned criminals have been found to be incredibly thought-provoking and moving. Yoshiki Sumitama’s tanka (a form of Japanese poem) anthology, “A Deadly Sin,” is one of such. As one can comprehend how deeply the poet’s thoughts with regard to death as a form of atonement for a criminal’s sin, through reading his tanka in “A Deadly Sin,” I consider what his personal religious beliefs were, his views of sin and death, how he confronted his internal agony of his own deadly sin, and how, ultimately, he faced his own fears of death. He reflected his beliefs through his tanka, questioning that the belief in which one can pay for one’s sin through death, is an illusion. The questions with which he questioned himself are the very same questions he questions society and the current law system with.

2 0 0 0 OA 早期避難促進ナッジが与える効果の異質性

- 著者

- 北野 翔大 大竹 文雄

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.44-66, 2022 (Released:2023-03-14)

- 参考文献数

- 35

本論文では,豪雨災害時の早期避難促進ナッジの検証のために広島県で行われたランダム化比較試験の結果を用いて,先行研究の主要な結果の再現と異質性の分析を行った.主な結果は次の通りである.第一に,先行研究はメッセージの効果を約2%~4%ポイント過少に推定していた.しかし,結論は変わらず,避難行動の外部性の情報を伝え,損失表現を用いて利他性に訴えかけるメッセージが最も効果的であった.第二に,機械学習の手法を用いた分析の結果からは,ナッジの効果に異質性が存在するとは言えないことが明らかとなった.第三に,避難場所にネガティブな印象を持つ人には,避難場所への避難の便益を利得表現で伝えるメッセージがより効果的であったが,同じ内容を損失表現で伝えるメッセージでは異質性は見られなかった.第四に,地域コミュニティとの関わり方によって効果に異質性が存在したが,職場コミュニティではその異質性は見られなかった.

2 0 0 0 OA ルームエアコンディショナーの冷房除湿特性の検討 (第1報)実験概要

- 著者

- 三浦 尚志 小椋 大輔 荻野 登司 巽 佑介

- 出版者

- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成26年度大会(秋田)学術講演論文集 第3巻 空調システム 編 (ISSN:18803806)

- 巻号頁・発行日

- pp.213-216, 2014 (Released:2017-11-15)

ルームエアコンディショナーの除湿特性及び制御を明らかにするために、人工気候室2室に室内機と室外機を設置し、エアコンが処理した顕熱・潜熱能力や室内機吹き出し風量、冷媒温度等を計測した。除湿方式の異なる2機種(再熱除湿方式及び弱冷房除湿方式)において、冷房運転と除湿運転を測定し、様々な稼働状況を再現するために室内機設置室内の温湿度を変えて実験した。本報告では主に室内機の吸込・吹出気流及び熱交換器表面温度から、室内機内気流の温湿度変化について考察した。

2 0 0 0 OA 國學院大學研究開発推進センター編・阪本是丸責任編集『近代の神道と社会』

- 著者

- 木村 悠之介

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.2, pp.243-250, 2021-09-30 (Released:2021-12-30)

2 0 0 0 OA 地域社会の再編/統合と近代郵便制度 地域権力の解体と地域名望家層の官営事業への組織化

- 著者

- 山根 伸洋

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.11, pp.143-154, 1998-06-05 (Released:2010-04-21)

- 参考文献数

- 17

At the beginning of the Meiji era, the modern postal system was introduced to Japan. It was the preeminent historical event in the building of a nation and modernization of its society. The transportation/information system (‘Shukueki’ and ‘Sukegou’ systems) that the new Meiji government inherited from the Tokugawa shogunate government was dysfunctional; within every center (‘Tonyaba’) of regional organization, which had control led over its own transportation systems, was a state of anarchy and isolated regional powers. In this critical phase of the Meiji Restoration, through the establishment of a national postal network, the new Meiji government had succeeded in not only reintegrating core and peripheral regions into Meiji Japan, but also succeeded in organizing regional autocrats. Thus the modern postal system, as a social organizing technology, had played a decisive role in the development of the modern nation-state

2 0 0 0 OA 日本洋学史 : 日本人とロシア語

- 著者

- 宮永 孝

- 出版者

- 法政大学社会学部学会

- 雑誌

- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.1-75, 2002-09

2 0 0 0 OA 学生フォーラム〔第 116 回〕葛岡英明先生インタビュー「デュアル思考で行く先を広げる」

- 著者

- 柏倉 沙耶 近藤 千紗

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.289-292, 2023-03-01 (Released:2023-03-02)