2 0 0 0 OA Womanspirit : フェミニズム・宗教・平和の会 : 29号 (2000.3)

- 出版者

- フェミニズム・宗教・平和の会

特集フェミニストにとっての宗教宗教とフェミニズムの出会い方 山下明子フェミニズムと宗教―その多難な関係を克服できるか 岡野治子風は思いのままに吹く 岩田澄江「もてない女」は如何にキリスト者であり続けたか(一) 金子(真鍋)祐子ショッキングピンク・マリア 山下暁子私にとっての宗教 支倉寿子なぜ宗教を捨てないのか 奥田暁子仏教と「慰安婦」問題-池田さんへの応答 鶴岡 瑛女と国家―観念による呪縛―A『古事記』(二三) 河野信子「宗教の殿堂」に対する幻想について 福島ひとみ全てが変わった(一) 糸川優人権概念とフェミニズムその二(下) 田ノ倉亮爾

2 0 0 0 OA 化粧規範に関する研究

- 著者

- 平松 隆円

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.11, pp.849-856, 2014-11-20 (Released:2017-11-28)

- 参考文献数

- 12

本研究は,化粧規範意識を他者意識・自意識・形式主義・独自性欲求がどのように規定するのかについて検討を行なうことが目的である.学生男子190人(平均年齢=20.08歳,SD=1.69),学生女子342人(平均年齢=19.33歳,SD=1.27),親世代男子47人(平均年齢=49.30 歳,SD=4.99),親世代女子158人(平均年齢=47.44歳,SD=4.33)を対象に,化粧規範意識,自意識,他者意識,形式主義,独自性欲求などを内容とする質問紙調査を行なった.その結果,おおむね学生男子では形式主義と独自性欲求が,学生女子では外的他者意識,公的自意識,私的自意識,形式主義,独自性欲求が,親世代男子では私的自意識が,親世代女子では内的他者意識,空想的他者意識,公的自意識,形式主義が化粧規範意識を規定していた.

2 0 0 0 OA コスプレの意味世界 : 写真をめぐるコミュニケーションの分析

- 著者

- 貝沼 明華 Asuka Kainuma

- 出版者

- 金城学院大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 金城学院大学大学院文学研究科論集 = Treatises and studies by the students of graduate school, Kinjyo Gakuin University (ISSN:13417509)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.46-18, 2017-03-20

2 0 0 0 OA 葡萄畑の葡萄作り

- 著者

- ジユウル・ルナアル 著

- 出版者

- 春陽堂

- 巻号頁・発行日

- 1924

2 0 0 0 OA 浄化槽における水温の履歴と処理水BODとの関係解析

- 著者

- 稲村 成昭 山崎 宏史 西村 修

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.123-127, 2013 (Released:2013-07-10)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 1

本研究では浄化槽の法定検査結果による浄化槽処理水BODと浄化槽内水温のデータ16万件を検査月ごとに集計して解析した結果から,処理水平均BODへの水温による影響は,現在の水温ではなく,過去4~5ヶ月から現在までの水温の履歴を含めた移動平均水温に高い直線的な相関があった(平均水温が11~25℃の範囲において)。このことは,現在の浄化槽の状態は一定の過去から現在までの水温の累積によって左右されていることを意味している。また,これまでの調査データでは,現在の水温が低い程,処理水BODも低いといった現象も認められたが,移動平均水温として評価することにより,浄化槽の処理性能に対して,これまでの想定通り,水温が高いほど,処理水BODが低くなることが改めて確認された。

2 0 0 0 OA パソコン内の怪しいマルウェアを見つけ出す方法

- 著者

- 山守 一徳 松原 伸樹 Yamamori Kazunori Matsubara Nobuki

- 出版者

- 三重大学教育学部

- 雑誌

- 三重大学教育学部研究紀要 自然科学・人文科学・社会科学・教育科学・教育実践 = Bulletin of the Faculty of Education, Mie University. Natural Science, Humanities, Social Science, Education, Educational Practice (ISSN:18802419)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, pp.1-13, 2020-02-28

大学のネットワーク内には、ウィルス感染に気付かずにいる利用者が少なからず存在し、被害が広がってしまう恐れがある。ウィルス駆除ソフトをダウンロードしてインストールできる環境にありながら、最新版をインストールせず無頓着に利用を続ける場合だけでなく、ウィルス駆除ソフトで検出されないウィルスが隠れていたりする。ネットワーク管理者は、ネットワークデータの挙動から怪しい端末を見つけることがあるため、そのために役に立つ手法を述べる。この提案する手法は、ネットワーク管理者だけでなく、Windows を利用する個々人にも役に立つ手法であり、自分のWindows パソコン上に怪しいマルウェアが動いているのではないかと心配になった時に調べて、マルウェアを突き止める方法である。

- 著者

- Tsunetoshl MIZOGUCHI

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.21-41, 1996-06-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 188

- 被引用文献数

- 1 1

This paper reviews major studies in historical geography in Japan published after 1988. After a brief summary of the recent trends in historical geography in Japan, the studies are reviewed under five headings: 1) Changes of rural landscape, 2) Urban transformation, 3) Population and migration, 4) Traffic and transportation, and 5) Religious and imagined world.

2 0 0 0 IR 留学生は日本語学習に潜むステレオタイプをどう捉えているか

- 著者

- 中川 康弘

- 出版者

- Center for Global Communication Strategies, College of Arts & Sciences, The University of Tokyo

- 雑誌

- Eruditi : The CGCS Journal of Language Research and Education

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.3-16, 2020-08

In the field of Japanese language education, there is still a strong tendency to depict culture as a singular phenomenon. People and things, in particular, are often explained in educational materials using stereotypes. In this study, I conducted an open-ended questionnaire using Japanese language teaching materials with a small class of international students, the majority of whom are from Western countries. The purpose of the study was to examine how stereotypes contained within the teaching materials, such as those relating to gender and nationality, were perceived by beginner-level exchange students. The results revealed a mixture of neutral and negative opinions and responses. The findings indicated that although adult learners recognize the stereotypes, they tolerated them, sifted through the information, and proceeded with their learning, accepting the sentences as typical examples for the purpose of learning Japanese grammar and expressions. Regarding the question of whether teachers should discuss the topic of stereotypes, many students agreed, but some believed that it was not necessary. However, another concern arose between the attitude that teachers should not discuss stereotypes at all in class and the attitude that they should be employed excessively and whether such would invite students to scrutinize grammar rules and usage. Based on these findings, teaching materials should not be viewed only objectively as material for intellectual consumption; it is also important to consider them as a chance to present the various stereotypes that people encounter in everyday social situations in Japan. Accordingly, it is important to determine to what extent should stereotypes be used in time-limited courses that are focused on grammar learning.Guest Article

2 0 0 0 OA ミミズの移入が土壌の性質および作物の生育に及ぼす影響

- 著者

- 伊藤 歌奈子 藤嶋 千陽 由田 宏一 中嶋 博 春木 雅寛

- 出版者

- 北海道大学農学部附属農場

- 雑誌

- 北海道大学農学部農場研究報告 (ISSN:03856445)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.47-54, 2001-03-29

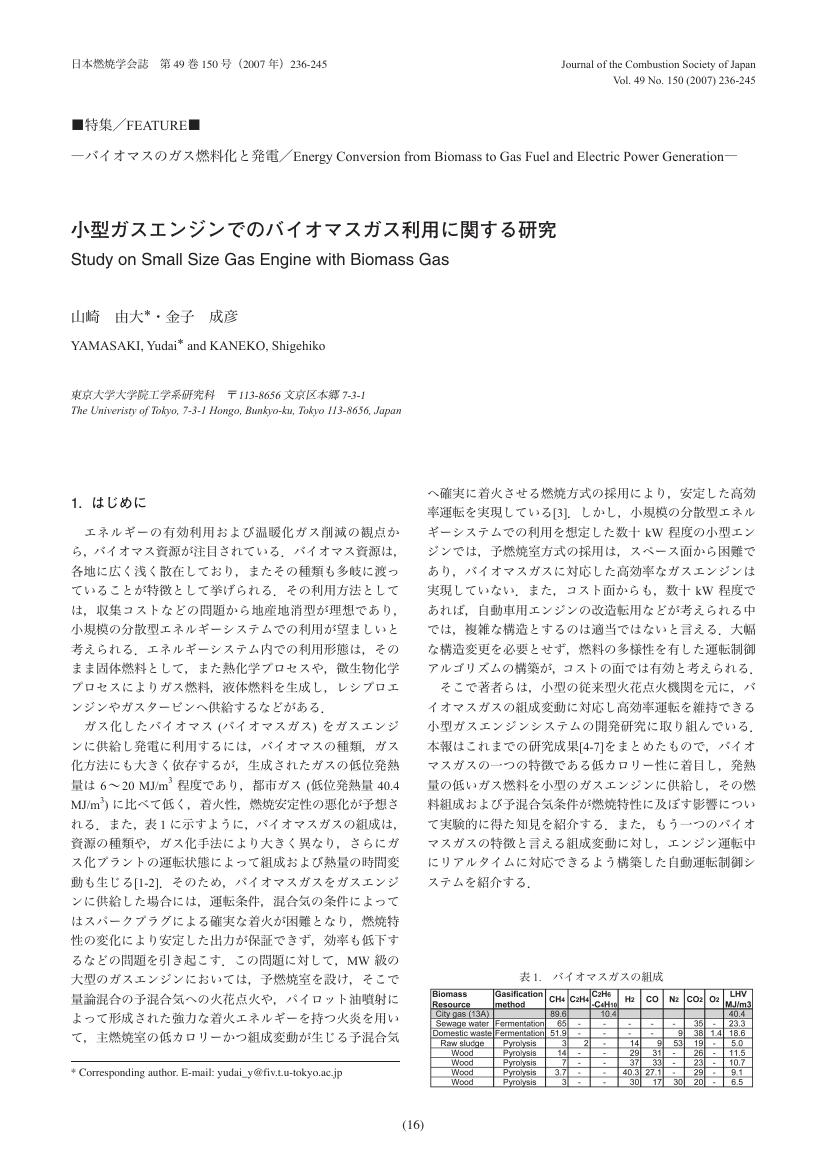

2 0 0 0 OA 小型ガスエンジンでのバイオマスガス利用に関する研究

- 著者

- 山崎 由大 金子 成彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本燃焼学会

- 雑誌

- 日本燃焼学会誌 (ISSN:13471864)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.150, pp.236-245, 2007 (Released:2018-03-20)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA 平安時代の喪服

- 著者

- 増田 美子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.10, pp.973-982, 2001-10-15 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 12

A certain style of mourning dress was established in the first part of the Heian period, and while almost all of the basic styles. Continued to be worn in later years, the more formal style did not appear until the latter part of the period. The formal style was called Sokutai and the informal one was known as Noushi, the same as those for the Kichibuku (normal dress), while the color itself played a key role.In the case of the Ryoan Shozoku, dressing in a blackish Tsurubami (dark brown) was normal, and Ihou (outer garments designed for each job ranking) was worn for service in the Imperial Palace.For public funeral occasions, mourning dress other than the Ryoan were Mumon Kan (plain cap without any pattern) and Nibiiro Hou (dark grey outer garments), Mumon Kan and Mumon Hou (outer garments without any pattern), and Aya Kan (cap with a pattern) and Aya Hou (outer garments with patterns) in descending order of relationship intimacy. The colors of Sitagasane (underwear) and Hakama (pants) were Nibiiro, Ao Nibiiro (bluish dark grey), Ao Kuchibairo (bluish brown) Ki Kuchibairo (yellowish brown) in descending order of the intimacy of relationship. Each person selected a combination of the style of the costume and the color from among those mentioned above, based on his or her own state of mind at each occasion. After the 49th day from the passing, which came to represent the end of one of the mourning periods, the color of the mourning dresses were gradually changed to lighter ones. Private mourning dress was also worn in accordance with public dress in principle, and females also changed their Kichibuku to those of dark grey colors.

2 0 0 0 OA 中和反応における体積変化(小・中・高のページ)

- 著者

- 近藤 俊彰

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.107-108, 1990-02-20 (Released:2017-07-13)

2 0 0 0 仕事関連の反芻思考と心理的ディタッチメントに関する研究の展望

- 著者

- .*木内 敬太

- 雑誌

- 日本心理学会第86回大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-07-29

2 0 0 0 OA 構成的研究の方法論と学問体系

- 著者

- 中島 秀之

- 出版者

- National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

- 雑誌

- Synthesiology English edition (ISSN:18830978)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.4, pp.282-290, 2009 (Released:2009-10-06)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 1

分析的科学に関してはデカルトの方法序説、クーンのパラダイム論、ポパーの反証可能性の議論など様々な定式化がなされているが、Synthesiology(構成的な学問体系)に関してはいまだにそういったものが存在しない。ほぼ唯一の例外は吉川による一連の取り組みであろう。ここでは吉川が第2 種基礎研究と呼んでいるものを中心に、それは構成的な研究のことであるという主張をし、その学問体系としての方法論の定式化を試みる。

2 0 0 0 OA 顎関節脱臼と神経疾患 ―特にパーキンソン病進行例の頸部後屈症例との関連性―

- 著者

- 堀川 博誠 中室 卓也

- 出版者

- 一般社団法人 日本顎関節学会

- 雑誌

- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.3-9, 2017-04-20 (Released:2017-05-19)

- 参考文献数

- 21

パーキンソン病では他の神経疾患に比べ顎関節脱臼が多いことが示唆された。症例検討から,進行例で頸部後屈を伴った場合にみられ,運動学的に頸部後屈は顎関節脱臼を助長すると考えられた。パーキンソン病以外の神経疾患においても,頸部の姿勢や筋緊張異常を考慮することにより,顎関節脱臼の発生に関与する神経学的病態が明らかになる。

2 0 0 0 OA 医師・薬剤師・看護師による褥瘡チーム医療の経済的側面に関する考察

- 著者

- 古田 勝経 溝神 文博 宮川 哲也 森川 拓 永田 治 永田 実 福澤 悦子 油座 マミ 櫻井 淳二 庄司 理恵 藤井 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療・病院管理学会

- 雑誌

- 日本医療・病院管理学会誌 (ISSN:1882594X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.199-207, 2013 (Released:2013-09-10)

- 参考文献数

- 15

褥瘡は寝たきり高齢者に多い慢性創傷であり,難治であり医療費や患者の生活の質に影響を与える。チーム医療で治療を行うことが治癒促進につながるが薬剤師の積極的な関与が少なく本来のチーム医療の有用性は示されていない。そこで,本研究では,薬剤師の積極的関与のある褥瘡チーム医療治療群と褥瘡ハイリスクケア加算群とで,褥瘡治癒に関する費用対効果を検討した。患者数は(褥瘡チーム医療治療群 / ハイリスクケア加算群) 295名/80名,DESIGN点数の減少を用いた費用対効果の比較では総費用(円/点) 6,709 / 24,549で,褥瘡チーム医療治療群はハイリスクケア加算群に比べ約4分の1におさえられていた(p<0.001)。