- 著者

- Atsushi Kobori Yasuhiro Sasaki Misun Pak Masahiro Ishikura Ryosuke Murai Taiji Okada Toshiaki Toyota Tomohiko Taniguchi Kitae Kim Natsuhiko Ehara Makoto Kinoshita Yasuki Kihara Yutaka Furukawa

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.2, pp.290-298, 2022-01-25 (Released:2022-01-25)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 4

Background:Outcomes of cryoballoon ablation for persistent atrial fibrillation (AF) are unclear, especially in Japanese patients, so the effectiveness and safety of cryoballoon ablation in clinical practice were retrospectively compared with those of contact force-sensing radiofrequency (CFRF) ablation including the high-power protocol.Methods and Results:Consecutive patients with persistent AF were reviewed, and 253 and 265 patients who underwent cryoballoon and CFRF ablation, respectively, were enrolled. The primary endpoint was atrial arrhythmia recurrence. The secondary endpoints were periprocedural complications and repeat ablation. The rate of additional left atrial (LA) ablation after pulmonary vein isolation (PVI) was similar between groups (68.8% cryoballoon vs. 74.0% CFRF, P=0.19). Freedom from atrial arrhythmia recurrence was comparable between groups over a follow-up of 25.5±12.5 months (72.3% cryoballoon vs. 69.8% CFRF; adjusted hazard ratio (HR) 0.85, 95% confidence interval (CI) 0.59–1.21, P=0.36). Outcomes were similar in the subgroups of PVI alone and PVI plus additional LA ablation. LA posterior wall isolation, absence of defragmentation, and low creatine clearance, but not catheter selection, were associated with the primary endpoint. Periprocedural complications (adjusted HR 0.73, 95% CI 0.34–1.54, P=0.41) and repeat ablation (adjusted HR 1.11, 95% CI 0.71–1.74, P=0.64) were similar for both procedures.Conclusions:Cryoballoon ablation for persistent AF in Japanese clinical practice had acceptable outcomes comparable to those of advanced CFRF ablation.

2 0 0 0 OA 3.夫婦別性導入をめぐる議論 : 家族と伝統を問う視座(グローバル化とアイデンティティ,テーマセッション3,「宗教と社会」学会・創立20周年記念企画,2012年度学術大会・テーマセッション記録)

- 著者

- 薄井 篤子

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.205-207, 2013-06-15 (Released:2017-07-18)

2 0 0 0 OA 清酒のビン内気相とビンの色が熟成に与える影響について

- 著者

- 渡邉 誠衛 大野 剛 小林 忠彦 佐渡 高智

- 出版者

- 秋田県総合食品研究センター

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.9-16, 2016 (Released:2017-04-28)

我々は、清酒の品質保持と様々な要因との関係を検討している。本報では、ビン内の気相と熟成との関連を検討した結果、清酒への二酸化炭素置換または窒素置換が、貯蔵中のオフフレーバーの発生抑制効果があることが分かった。また、ビンの色と熟成との関連を検討した結果、遮光環境下においても水色のビンにオフフレーバー(硫化物臭、脂肪酸臭等)が強く発生し、銅と高い正の相関があり、添加試験でも再現性が確認できた。

- 著者

- 小野本 敦

- 雑誌

- 史觀 = Shikan : the historical review (ISSN:03869350)

- 巻号頁・発行日

- no.154, pp.140-141, 2006-03-24

2 0 0 0 道路擁壁及び河川護岸における石積みの破壊形態について

- 著者

- 三山 幹木 真田 純子

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D2(土木史) (ISSN:21856532)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.11-21, 2022 (Released:2022-04-20)

- 参考文献数

- 9

未曽有の災害が想定外の被害をもたらしている昨今,インフラの要求性能として,被災後に構造物としての機能をゼロにしない“粘り強さ”など単なる構造物の強さだけでは測れない特質が注目されている.環境的な観点からも評価されている伝統的な技術である空石積みの強度計算だけでは測れない構造物としての「強さ」の検証を行った. 本研究では四国・九州から計452件の擁壁・護岸の被災事例を収集し,写真を構造物の破壊箇所ごとに分類を行い,破壊時の挙動を観察した.観察の結果,空石積みは壊れた後にも効果を発揮しうる構造物であり,(1)小さく壊れること,(2)壊れたときの機能がゼロになりにくいこと,(3)復旧が容易であること,(4)二次被害の危険性が少ない可能性があることを明らかにした.

2 0 0 0 核融合の利用 核融合発電炉:核融合発電炉

- 著者

- 宅間 董

- 出版者

- THE JAPAN INSTITUTE OF ENERGY

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.9, pp.747-757, 1988

2 0 0 0 OA 理想的な逆根管充填材とは?

- 著者

- 今里 聡

- 出版者

- 公益社団法人 日本口腔外科学会

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.7, pp.360-362, 2015-07-20 (Released:2015-11-09)

- 参考文献数

- 12

Recently, Mineral Trioxide Aggregate (MTA) categorized as calcium silicate cements has been frequently used for root-end filling. MTA is advantageous in sealing of root and hard-tissue formation, and many clinical studies which reported successful results for apicoectomy using MTA are available. 4-META/MMA adhesive resins, which show superior bonding ability to dentin, are also promising materials for root-end filling. However, in addition to durable sealing, abilities to control infection or promote tissue regeneration are important for ideal root filling materials. Therefore, development of new technologies to achieve adhesive resins for root-end filling with antibacterial effects or FGF-2-releasing property is in progress.

2 0 0 0 <木質バイオマス経済>の日中比較:空間、地域、政策の視点から

本研究は空間、地域、政策に焦点を当てて「木質バイオマス経済」の持続可能性について検討を行うものである。「木質バイオマス経済」とは林業によって木材を生産し、それを燃焼させることによって発生させる熱を利用して地域の給湯需要や暖房需要、電力需要をまかなう分散型の再生可能エネルギー利用とそれに伴う経済の地域的循環のことである。「木質バイオマス経済」においては燃料となる木材を輸送する距離や熱・電力を供給する距離などの[空間的条件]、林業や地域の木材産業等との綿密な連携を維持するためには人的ネットワークなどの[地域的条件]が、資源・エネルギー・経済の循環を維持させるためには[政策的条件]が重要となる。

- 著者

- 福沢 愛 田中 嵐 原田 和弘 増本 康平

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.93.20055, (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 27

We investigated the relationships between the sense of acceptance by a communication partner and the degree of familiarity with that partner, and the effects of university students’ and older adults’ personalities on the strength of their relationships. The participants played the Settoku Nattoku game, the persuasive game. After each session, the persuader rated their familiarity with the persuaded partner and the degree to which they felt that the partner accepted them. The results of Hierarchical Linear Modeling indicated that familiarity with the partner was positively related to the sense of acceptance in university students. This relationship was stronger among people with typical East Asian psychological tendencies, including high interdependence. Older adults had a higher sense of acceptance than university students, whereas familiarity with the partner was not related to their sense of acceptance. Moreover, the sense of acceptance was higher among older adults who preferred a firm yes or no. These results suggest that Japanese elderly who were free of cultural norms had a high sense of acceptance, regardless of who their communication partners were.

2 0 0 0 OA 早稲田大学応援歌(仰げよ荘厳)

2 0 0 0 OA 警備業法制定前後期における労働組合弾圧主体の変遷 : 労働組合資料を中心に

- 著者

- 岩﨑 弘泰

- 出版者

- 立命館大学大学院先端総合学術研究科

- 雑誌

- Core Ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.1-12, 2022

2 0 0 0 OA 「早慶図書館業務共同化プロジェクト」の発足と図書館システム移行の経緯

- 著者

- 早慶図書館業務共同化プロジェクトメンバー

- 出版者

- 早稲田大学図書館

- 雑誌

- 早稲田大学図書館紀要 (ISSN:02892502)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.1-96, 2021-03-15

2 0 0 0 OA リドカインテープを表面麻酔として応用した浸潤麻酔時の痛みと知的障害者の外部行動

- 著者

- 朝比奈 滉直 小笠原 正 朝比奈 伯明 石原 紀彰 山上 裕介 秋枝 俊江 望月 慎恭 朝比奈 義明 蓜島 弘之

- 出版者

- 一般社団法人 日本障害者歯科学会

- 雑誌

- 日本障害者歯科学会雑誌 (ISSN:09131663)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.146-152, 2019-06-30 (Released:2019-10-31)

- 参考文献数

- 14

リドカインテープを表面麻酔として使用した浸潤麻酔の刺入時と注入時の痛みをアミノ安息香酸エチルと比較した.さらに知的障害者へのリドカインテープ使用による浸潤麻酔時の外部行動について評価したので,報告する.はじめに,健常成人9名に対してリドカインテープとアミノ安息香酸エチルの表面麻酔効果をVASとカテゴリカルスケールにて評価を行った.次に,知的障害者20名を対象に,浸潤麻酔時に外部行動として体動,発声,啼泣の有無,表情の変化を評価した.健常成人の調査では,リドカインテープ群が刺入時と薬液注入時に「違和感がある」と評価し,「少し痛い」とした者は存在しなかった.アミノ安息香酸エチル群は刺入時に55.6%,薬液注入時に77.8%の者が「少し痛い」と評価した.知的障害者への浸潤麻酔時は,リドカインテープ群は,体動,発声,啼泣の有無,表情の変化において全員が平静を維持したが,アミノ安息香酸エチルでは,平静を維持しなかった者が存在した.1つ以上の項目で不適応行動がみられた者を不適応と判定した場合,リドカインテープ群は不適応が0%,アミノ安息香酸エチル群で不適応が50%であった(p<0.05).したがって,リドカインテープは,浸潤麻酔時に痛みを与えず,知的障害者において浸潤麻酔時の不適応行動を引き起こさず,歯科治療時の適応行動を維持するのに有用であることが示唆された.

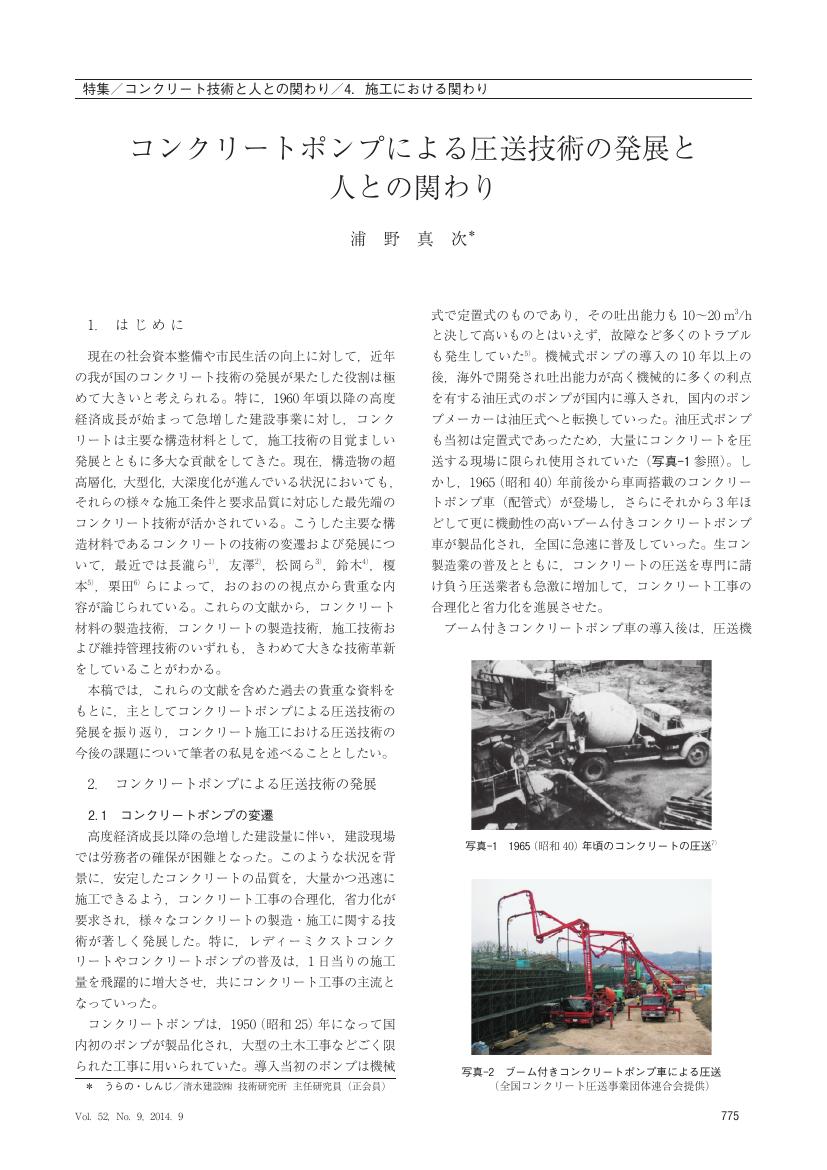

2 0 0 0 OA コンクリートポンプによる圧送技術の発展と人との関わり

- 著者

- 浦野 真次

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.9, pp.775-779, 2014 (Released:2015-09-01)

- 参考文献数

- 25

2 0 0 0 固城松鶴洞古墳群 : 第1號墳 發掘調査報告書

- 著者

- 沈奉謹 編 東亞大學校博物館 編輯

- 出版者

- 東亞大學校博物館

- 巻号頁・発行日

- 2005

2 0 0 0 OA 太郎の旅 : 月世界のたんけん

2 0 0 0 OA 椿説弓張月 : 鎮西八郎為朝外伝

2 0 0 0 OA ウェルネスのためのICT:6.ウェアラブルセンシングとヘルスケア

2 0 0 0 OA 北米大学14校の地理情報科学教育システム調査

- 著者

- 河端 瑞貴 岩田 央 江崎 亮介 倉田 陽平 奈良 温 濱田 由紀 山崎 裕太郎

- 出版者

- Geographic Information Systems Association

- 雑誌

- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.179-185, 2006-12-31 (Released:2009-05-29)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

There is growing interest in developing Geographic Information Science (GlScience) curricula both in Japan and abroad. In this paper we examined GIScience education systems at 14 universities in North America for the 2005-2006 academic year. The GlScience education systems were more developed in North America than in Japan. Most of the 14 universities offer GlScience-related curricula, and several provide GlScience-related degrees or certificates. Seven universities offer GIS certificate programs, and five of those feature interdepartmental curricula, with classes from the geography and information science departments. The observations from this investigation are helpful in developing GIScience curricula in Japan.