2 0 0 0 IR 古代における伊勢神宮と天皇

- 著者

- 三橋 正 Tadashi MITSUHASI 言語文化学科 日本宗教史

- 出版者

- 明星大学青梅校

- 雑誌

- 明星大学研究紀要 日本文化学部・言語文化学科 (ISSN:13444387)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.53-60, 2006

2 0 0 0 OA 交代群のq変形と岩堀ヘッケ環におけるZ₂次数付きクリフォード系

- 著者

- 三橋 秀生

- 出版者

- Waseda University

- 巻号頁・発行日

- 2003-03

制度:新 ; 文部省報告番号:乙1772号 ; 学位の種類:博士(理学) ; 授与年月日:2003/3/6 ; 早大学位記番号:新3560

- 著者

- 岩見 照代

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.11, pp.23-32, 1991

藤村が三年のフランス滞在をおえて、初めてまとめた紀行文集『海へ』は、各章ごとに寄港先が付されており、<航海途上中>といったスタイルをもっている。また亡き父に宛てた追想の手紙がそのうちの一章にふくまれるという特異な作品である。この中で初めて登場してくる<エトランゼエ>に焦点をあて、藤村における批評意識の内実を考えることによって、<海>という内部/外部の<境界的な場所>を明らかにしてみたい。

2 0 0 0 小泉清明先生の逝去を悼む

- 著者

- 小山 長雄

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, 1978-02-25

- 著者

- 東 和穂

- 出版者

- 日本ロシア文学会

- 雑誌

- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.21-42, 2015

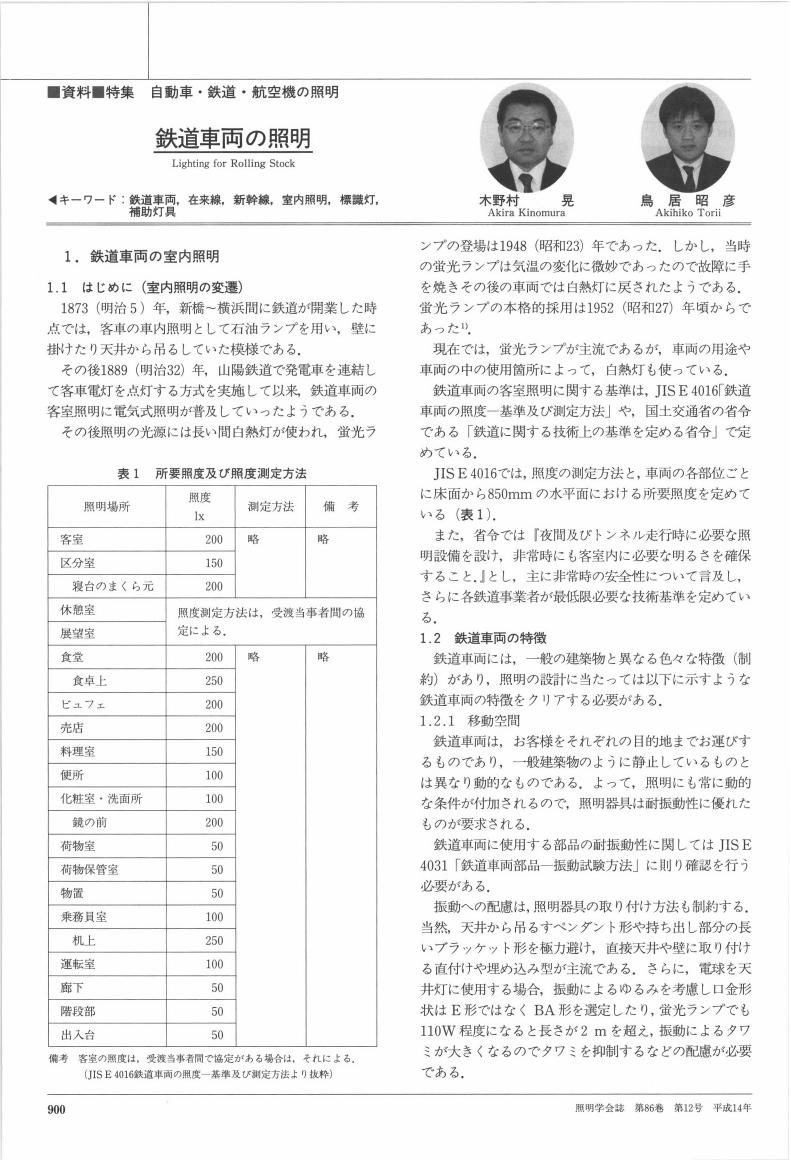

2 0 0 0 OA 鉄道車両の照明

- 著者

- 木野村 晃 鳥居 昭彦

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.12, pp.900-905, 2002-12-01 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 1

2 0 0 0 中世京都における祠堂銭金融の展開

- 著者

- 中島 圭一

- 出版者

- 公益財団法人史学会

- 雑誌

- 史學雜誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.12, pp.2073-2105, 2220-2221, 1993-12-20

Le shidosen est le plus important des systemes de credit administres par les temples durant l'epoque de Muromachi. Il se distingue par un taux d'interet exceptionnellement bas et par la securite de ses creances qui ne peuvent etre prescrites meme en cas de tokusei (徳政). Le shidosen est essentiellement une caisse alimentee par les dons de croyants du zen desireux qu'on celebre apres leur mort un office pour leur ame tous les ans ou tous les mois, et ce jusqu'a la fin des temps. A cette fin, il est necessaire de faire fructifier ces fonds sans prendre de risque. C'est pourquoi les temples appliquent un interet reduit et se tournent vers des emprunteurs qui ne risquent pas de leur faire defaut. De maniere generale, le recouvrement des creances au moyen age reste aleatoire. Mais les temples traitent avec une clientele sure: leurs propres bonzes et les doso (土倉) qui utilisent cet argent pour pratiquer l'usure, financer la levee des impots dans les domaines ou l'achat de nouvelles terres. Au debut du XV^e siecle, alors que les bonzes du zen se lancent dans ce type d'entreprise, beaucoup de doso sont crees par des employes de doso plus anciens dont l'origine remonte a l'epoque de Kamakura. La demande massive de fonds emanant des nouveaux usuriers va de pair avec le developpement du shidosen. Le bakufu de Muromachi (室町幕府) accorde a ce systeme un privilege: lorsqu'une annulation generale des dettes est decretee par tokusei, les creances du shidosen Sont maintenues, car le bakufu a fait du zen la religion officielle. Mais a l'epoque de Sengoku, les seigneurs feodaux remettent en cause ce privilege pour ne plus l'accorder qu'a certains temples a titre de faveur. Puis a l'epoque d'Edo, le privilege disparait avec les tokusei eux-memes. En outre, les temples recoivent desormais des subventions du bakufu et le shidosen perd de son importance.

2 0 0 0 新編新聞整理の研究

- 著者

- 新聞編集整理研究会編

- 出版者

- 日本新聞協会

- 巻号頁・発行日

- 1994

2 0 0 0 OA 学生の自己調整学習を支援するセルフモニタリングシステム検討

- 著者

- 小安 宗徳 篠﨑 一慶 佐藤 妙 青木 良輔 有賀 玲子 渡部 智樹 犬童 拓也 大島 直樹 武川 直樹

- 雑誌

- マルチメディア,分散協調とモバイルシンポジウム2019論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, pp.992-999, 2019-06-26

我々は研究活動を行っている大学生の自己調整学習を,セルフモニタリングを使用して支援を行うことを目指している.自己調整学習に不慣れな大学生の特徴を明確化する為,17 名の学生を分析した.分析した学生の性格から,自己著製学習に不慣れな大学生のペルソナを 2 種類抽出し,研究活動におけるステップの仮説を構築した.構築した仮説から,学生に研究活動を促進するセルフモニタリングを促す,通知システムを構築した.通知方法は大学構内での滞在場所を基に通知を行い,セルフモニタリングさせるものである.大学生 4 名に対して 1 週間のユーザテストを行った.その結果,セルフモニタリングの回答結果から,”論文調査”などの準備段階の推定が示唆された.また,セルフモニタリングを行わせることで,研究にかかわる行動と研究を行う意識を促進することが示唆された.

2 0 0 0 OA 基礎からわかる経済変動論, 関根順一著, 中央経済社, 2011年

- 著者

- 松尾 匡

- 出版者

- 経済理論学会

- 雑誌

- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.79-81, 2012-04-20 (Released:2017-04-25)

2 0 0 0 京都市における神社伝承の変遷--中京区、御金神社を中心に

- 著者

- 村田 典生

- 出版者

- 京都民俗学談話会

- 雑誌

- 京都民俗 (ISSN:09131485)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.81-101, 2007-03

2 0 0 0 OA 『危機の二十年』(1939)の国際政治観

- 著者

- 三牧 聖子

- 出版者

- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.1_306-1_323, 2008 (Released:2012-12-28)

This thesis revisits “Twenty Years’ Crisis” and considers what E. H. Carr means by “realism.” Since the 1990s, many works have challenged the stereotyped picture of a “realist Carr.” Now we know much about a “non-realist” Carr, but there still remain a lot of questions about Carr's “realism.” Contrary to the prevailing image of anti-idealism, Carr's “realism” is a “weapon” to demolish the inequalities between nations, and to rebuild a more equal order. During the 1930s, the “idealists” such as Norman Angell and Leonard Woolf abandoned their optimistic beliefs in public opinion, and advocated the League sanctions against the fascist countries. Together with the pacifists, Carr criticized the League sanctions as a superficial solution, and insisted that the fundamental problem was the inequalities between the “have” and “have-not” countries. His criticisms toward the League were not a denial of the League itself. He criticized the “Coercive League,” which was hostile to the “have-not” countries, but supported the “Consultative League,” which functioned as a forum between the “have” and “have-not.” Now we are in the long fight against terrorism. Global terrorism is, in part, a reaction to global inequalities. Carr's “realism” tells us that military actions alone never beat global terrorism.

2 0 0 0 OA キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪の成否について

- 著者

- 松宮 孝明

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法学 (ISSN:24341975)

- 巻号頁・発行日

- vol.392, pp.1-17, 2020

2 0 0 0 ラオスでヒトからえられたヒロクチハイキュウチュウの成虫〔英文〕

- 著者

- 宮崎 一郎

- 出版者

- 日本寄生虫学会

- 雑誌

- 寄生虫学雑誌 (ISSN:00215171)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.109-113, 1970-02

- 著者

- 宮崎 一郎

- 出版者

- 日本寄生虫学会

- 雑誌

- 寄生虫学雑誌 (ISSN:00215171)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.251-257, 1965-06

2 0 0 0 スリランカの中央州における人間と野生ゾウの競合関係とその諸相

- 著者

- ラナウィーラゲ エランガー

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.165, 2010

人間とゾウの競合(Human Elephant Competition -HEC)は、人間社会とその経済・文化生活、およびゾウの保護活動と環境に対し悪影響をもたらす、人間とゾウとのあらゆる関わり合いと定義されている(IUCN-SSC 2007)。スリランカでは、人口増加とそれに伴う居住地の拡大、および農地開発による森林減少によってゾウの生息地が失われたことで、HECが発生するようになった(Gunaratne & Premarathne 2006)。スリランカの野生生物保護部局によると、HEC によって年間約 150頭の ゾウが死んでいるといわれている。同様に、年間30 人から50 人のヒトが死亡していると推定されている。<BR> 本研究では、スリランカの中央州における人間とゾウの競合の諸相を把握し、農業活動とゾウによる被害の関係とそれを生み出す地域の性格を明らかにすることを目的とする。<BR> スリランカの中央州は人口 2,423,966 で、スリランカで2 番目に人口の多い州である。18世紀半ばから、茶畑とコーヒーの栽培農場、あるいはその他の開発のために山林の伐採が進み、その結果、スリランカの野生のゾウは中央州のほとんどの地域で絶滅してしまった。一部の地域で残存する野生のゾウは生息地をめぐって人間と競合している。人間とゾウの競合関係を明らかにするため、本研究は中央州のマータレ(Matale)地域のピデュランガラ(Pidurangala)地区という農村地域を対象地域とした。この地域では、野生のゾウの正確な生息数は不明だが、およそ150頭から200頭のゾウが生息しているといわれている。そして、ピデュランガラ(Pidurangala)地区の人口と世帯数は565と176である。<BR> ピデュランガラ(Pidurangala)地区には雨季と乾季に基づく特有の農地の利用パターンがある。農家は雨季には水田で米を栽培し、乾季には焼畑農業を行って野菜を栽培していた。しかし、1990年にサンクチュアリや生物保護区となった以降、焼畑農業が禁止されたた。そのため、農家は自宅の庭や敷地内(ホームガーデン)で野菜を栽培するようになった。<BR> この地区にけるゾウによる被害は農作物被害・家屋損害・人身事故という3つのカテゴリに分けられる。その中でも農作物被害が最も多く起こっている。農作物被害は米と野菜の収穫時期に多く発生している。家屋損害は収穫されたばかりの米が多く貯蔵されている時期に集中している。ゾウは米が貯蔵されている家屋を襲い、家屋の一部に貯蔵されている米や野菜を食べようとして、家屋を破壊する。それ以外にも、ホームガーデンで野菜を栽培するようになってからは、ゾウが野菜などの作物を狙って来るようになり、ゾウの襲来とともに家屋被害が起こるケースも多くなった。農作物被害と家屋損害に関連した人身事故の発生件数は少ないが、2009年に2人がゾウに襲われて死亡した。<BR> 人間による農業活動のパターンとゾウの被害は、密接な関係にあることがわかった。ピデュランガラ(Pidurangala)地区は人間の居住地・農業地であると同時に、ゾウの生息地としても重要な地域である。そのため、HECを軽減させる方策の検討が急務となっている。今後は、HECを軽減させるための方策の検討の一つとして、ピデュランガラ(Pidurangala)地区の住民がゾウの生態をどのように認識しているかを明らかにし、ゾウとどのように共存するのかを検討することが重要である。

2 0 0 0 関東におけるそば粉食について:-『日本食生活全集』を中心に-

- 著者

- 櫻井 美代子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, 2015

<b>目的</b> 関東地方の東京都・神奈川県・千葉県・埼玉・茨城・栃木・群馬における、粉食の中のそば粉食に注目し、関東の地域性について、料理の呼称、日常性・非日常性等の違いがあるかを目的とする。 <b>方法</b> 中心的資料として、大正の末期から昭和初期を対象に全国的に記載のある聞き書き『日本の食生活全集』(農村漁村文化協会)より関東7都・県(7冊)を使用し、そば粉食の料理の呼称・内容について、日常性や非日常性に注目し、調査検討を行った。<br> <b>結果</b> これまでに、粉食の中の小麦粉食の“うどん”に注目し全国の地方別に食べ方等について、また関東における小麦粉食・そば粉食についても報告を行った。今回は粉食の中のそば粉に視点おき関東地方において調査・検討を行った。 そばを粒食ではなく粉にしての利用の仕方には、どちらの県においても、そば麺・そばがきがみられた。そばがきは、ほぼ日常において用いられており、そばねりやそばかっき、おっつけかき、そばねっとなど違う呼称もみられた。 そば麺は、日常の他、暮れの年越しそばとしてや正月などの行事に用いられ、婚礼・葬式の人生儀礼、人寄せや来客時にふるまわれていた。麺に打つつなぎととして、小麦粉ややまといもが用いられていた。 なかには、栃木では、じゃがいもと共に搗いたそばもちもみられた。