18 0 0 0 OA ビッグデータ×機械学習の展望:最先端の技術的チャレンジと広がる応用

- 著者

- 福島 俊一 藤巻 遼平 岡野原 大輔 杉山 将

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.8, pp.543-554, 2017-11-01 (Released:2017-11-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 3

機械学習技術を用いることで,過去の事例・観測データからの学習に基づく,モノやコトの判別・分類,予測,異常検知等の知的な判断をコンピューターで実現可能になる。ビッグデータの活用と相まって,さまざまな問題解決に機械学習技術の適用が広がっている。本稿では,問題解決への適用という視点から重要と考える技術的チャレンジの方向性として,(1)学習結果の解釈性の確保,(2)機械学習から意思決定まで通した解法の実現,(3)深層学習の高速化・高効率化,(4)機械学習型システム開発方法論の確立,という4点について述べる。

15 0 0 0 IR 中世「名を籠める」文書論--宝珠院現蔵文書のなかの籠名札・調伏札の紹介

- 著者

- 萩原 大輔

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.6, pp.814-836, 2010-11

Although religious violence was a characteristic of medieval Buddhism, the amount of research devoted to the topic has been rather sparse despite recognition of its importance. This study attempts to clarify the special character of religious violence in the temples of medieval Yamato by preparing a printed text of a portion of a group of extant documents o Hoshu-in 宝珠院 (Items 27-46 bundled together in Box 7). The nineteen items on 22 sheets of paper are a group of paper slips that were produced to appeal to Shukngoshin (Sk. Vajrapani) of Hokkedo at Todaiji for religious sanctions against those who had committed some sort of transgression. The sheets can be divided into three types: type A that have no indication of either the date or issuer; type B that are dated but the issuer is not recorded; and type C that have both the date and issuer recorded. In temple society of medieval of Yamato, "confining a name" (romyo 籠名) and cursing (juso 呪咀 or chobuku 調伏) were thought to have been completely different types of religious sanctions, but in each type of sanction was accompanied by the act of "confining a name". Types A and B can be described as a "name-confinement slip" 籠名札 and type C as a "curse slip" 調伏札. The monks of the Hokkedo at Todaiji would write the name of the object of the sanctions (creating s name-confinement slip) on a rectangular slip of paper 10 centimeters square, place it "in confinement" before Shukongoshin, and then receive the determination that the named parties were enemies of the temple (implementing the name confinement). If the required actions were not carried out within the fixed period of "name confinement", a new curse slip would be created and it would be "confined" before the deity and the more severe sanction of a curse would be applied. Cursing of a name was a common practice in medieval Buddhism, but the special characteristic of medieval Yamato temples was the existence of the sanction of "confining a name" that guaranteed the lifting of the determination of one being an enemy of the temple by removing the name, as the first stage of religious violence, and furthermore this sanction can be clearly located Within the reform of the system of "temple law".

- 著者

- マッカ-シ- ポ-ル 西原 大輔

- 出版者

- 學燈社

- 雑誌

- 国文学 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.6, pp.100-108, 1998-05

13 0 0 0 OA カジカ個体群間の産卵期変異を通じた地域個体群の固有性の明示と保全

無秩序な移植・放流による遺伝的な撹乱の危険性を、イメージしやすく説明するため、カジカ大卵型を対象に、個体群ごとの産卵期の違いを明らかにすることを目的に、産卵実験および河川調査を行った。その結果、環境が異なる河川の個体群は、同じ水温であっても、それぞれ異なる時期に産卵を開始することが明らかとなった。また、産卵開始は最低水温や特定の水温に上昇した時などといった、水温変化の目立ったタイミングとは無関係であると考えられた。これより、カジカ大卵型の産卵開始は、その時の水温ではなく光周期などの他の要因によって、生息環境にあわせて繁殖に最適な時期になるよう決定づけられていると考えられた。

12 0 0 0 OA 九頭竜川におけるアラレガコ(カマキリ)の保全・再生に向けて

- 著者

- 田原 大輔 青木 治男 中村 圭吾

- 出版者

- 応用生態工学会

- 雑誌

- 応用生態工学 (ISSN:13443755)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.1-17, 2019-07-28 (Released:2019-09-10)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 1

本研究はこれまでに 4 回実施された九頭竜川のカマキリ(アユカケ)(地方名:アラレガコ)の調査データを整理し,本種の保全および再生の方策をまとめた.アラレガコ成魚は 12 月下旬から 3 月(産卵盛期は 1 月中旬から 3 月中旬)に河口内の水深 3 m 程の海水層または沿岸浅海域で確認された.仔稚魚は 2 ~ 4 月まで河口に隣接する砂浜海岸および河口内浅場で採集された.アラレガコ当歳魚は 4 ~ 8 月まで河川水際の浅場を成長しながら遡上していた.九頭竜川における現在の残された生息場は,河口から 23.0 ~ 29.4 km の中流域であった.国天然記念物である"九頭竜川のアラレガコ生息地"は,かつての生息範囲と比べて 1990 年代以降に約 1/3 に縮小化していた.アラレガコの主要な生息場および越冬場は,ともに早瀬および平瀬等の浮き石環境であった. 1990 年以降は全長 250 mm 以上の大型個体がアラレガコ伝統漁法でほとんど漁獲されていないことから,アラレガコの小型化が懸念された.本研究では 2 つの重要なアラレガコ保全策を提案する.一つ目は沿岸浅海域の環境および河川の浮き石環境を維持・創出していくこと,二つ目は鳴鹿大堰上流のかつての生息域には遺伝的多様性を有した稚魚を再導入することである.

11 0 0 0 OA 格フレーム辞書の漸次的自動構築

- 著者

- 河原 大輔 黒橋 禎夫

- 出版者

- 一般社団法人 言語処理学会

- 雑誌

- 自然言語処理 (ISSN:13407619)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.109-131, 2005-03-31 (Released:2011-03-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 8 6

本稿では, 格フレーム辞書を漸次的に自動構築する手法を提案する.カバレージの高い格フレーム辞書を構築するために, 大規模コーパスから徐々に確からしい情報を抽出する.まず, コーパスを構文解析し, 構文的曖昧性のない述語項構造のみを抽出・クラスタリングすることによって, 1次格フレーム辞書を得る.次に, 1次格フレーム辞書を用いてコーパスを格解析し, 新たに分かる確実な情報を抽出し, 2次格フレーム辞書を構築する.このように徐々に新たな情報を加えていくことによって, 高次格フレーム辞書を構築する.結果として得られた格フレーム辞書は, 二重主語構文, 連体修飾の外の関係, 格変化といった複雑な言語現象を解析することを可能にする.新聞記事26年分, 約2600万文のコーパスから格フレーム辞書を構築し2種類の評価を行った.1つは, 得られた格フレームを人手で評価するものであり, もう1つは得られた格フレーム辞書を用いた構文・格解析実験による評価である.これらの結果, 本手法の有効性が確かめられた.

- 著者

- 桑原 大輔 梅原 拓也 岡田 泰河 木藤 伸宏

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.5, pp.186-194, 2023-10-20 (Released:2023-10-20)

- 参考文献数

- 40

【目的】これまでに,高齢心不全患者の運動耐容能と下肢筋力の改善に適した運動療法について知見は乏しい。本研究の目的は,高齢心不全患者に対する運動療法が運動耐容能と下肢筋力の改善に有効か検証することとした。【方法】本研究のデザインは,システマティックレビューとメタアナリシスとした。2023年1月以前の臨床論文から,5つの電子データベースより,運動耐容能と下肢筋力に対する運動療法の効果を検証したランダム化比較試験を検索した。【結果】8編が対象となった。統合の結果,有意な効果を示したのは,最高酸素摂取量と6分間歩行距離および筋持久力であった。有意な効果を示した論文では,慢性期の心不全患者に中強度以上の有酸素運動とレジスタンストレーニングまたはバランス運動による複数の運動療法を実施していた。【結論】高齢心不全患者の運動耐容能の改善には,複数の運動療法を組み合わせることが有効である可能性が示唆された。

10 0 0 0 IR 「大隈祭」における講演活動 大隈重信と江藤新平・江藤新作

- 著者

- 星原 大輔

- 出版者

- 早稲田大学大学史資料センター

- 雑誌

- 早稲田大学史記要 (ISSN:05111919)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.77-96, 2015-02

9 0 0 0 OA 人工知能という分野が謙虚であったことなど一度もない

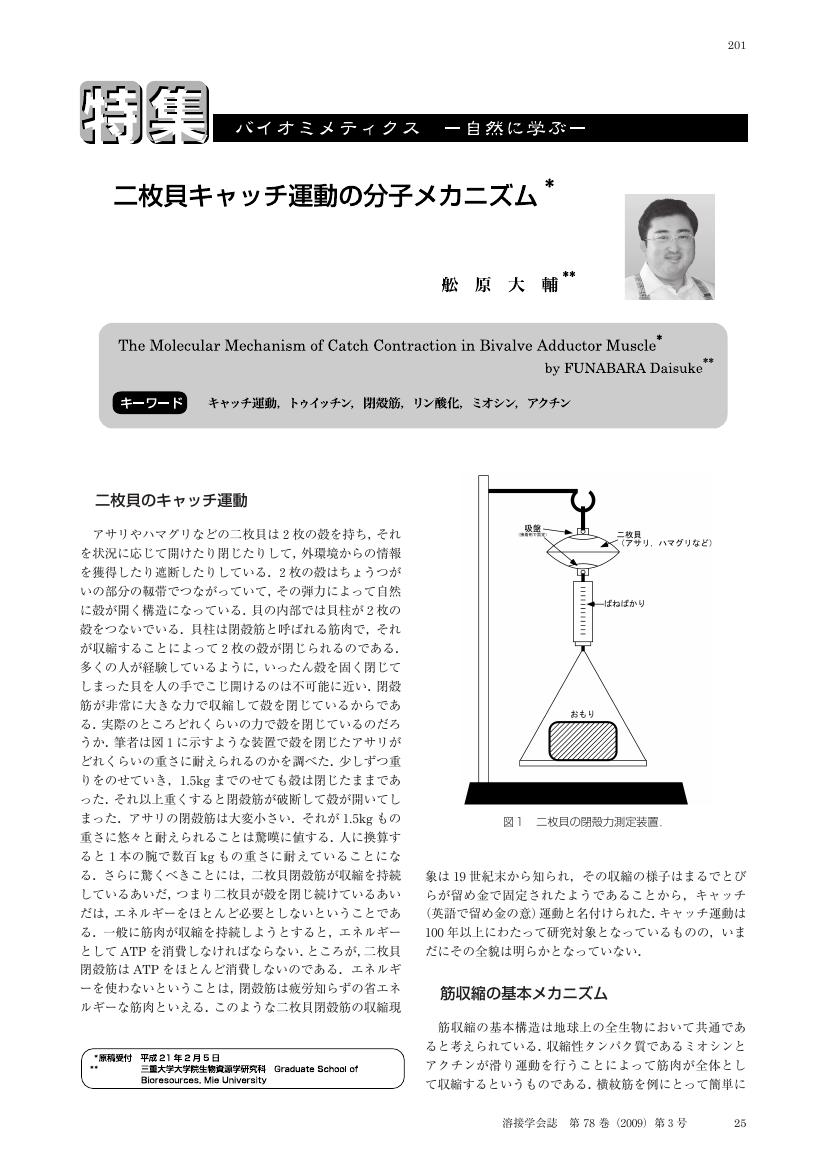

7 0 0 0 OA 二枚貝キャッチ運動の分子メカニズム

- 著者

- 舩原 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.201-205, 2009 (Released:2014-02-12)

- 参考文献数

- 5

7 0 0 0 IR 江藤新平の明治維新--「東京奠都の議」を中心に

- 著者

- 星原 大輔

- 出版者

- 早稲田大学大学院社会科学研究科

- 雑誌

- ソシオサイエンス (ISSN:13458116)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.202-217, 2006

論文

6 0 0 0 OA Schrödinger方程式の基本解の構成

- 著者

- 藤原 大輔 浅田 健嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.97-119, 1981-04-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 104

その物理学における意義をさておくと,Feynman経路積分とは,数学的にはSchrodinger方程式の基本解の構成法であるとも考えられる.この小論では,そのような立場にたって,Feynman経路積分の定式化に際し,どのような困難があるかを説明し,いくつかの定式化の方法を紹介したい.

5 0 0 0 OA 〔「大隈祭」における講演活動〕 大隈重信と江藤新平・江藤新作

- 著者

- 星原 大輔 Hoshihara Daisuke

- 出版者

- 早稲田大学大学史資料センター

- 雑誌

- 早稲田大学史記要 (ISSN:05111919)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.77-96, 2015-02-27

4 0 0 0 OA 内視鏡的異物除去が有効であったティッシュペーパーによる大腸閉塞の1例

- 著者

- 高橋 佑輔 松江 右武 三輪 佳雅 平山 泰丈 奴田原 大輔 石井 健太郎 中村 洋典 高垣 信一 植田 健治 片上 利生 宮岡 正明

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.118-119, 2010-12-10 (Released:2013-07-25)

- 参考文献数

- 2

A 29-years old woman, who had a history of mental retardation and abnormal habit of eating tissue papers, was admitted to our hospital because of abdominal pain and vomiting. Abdominal X-ray and CT scan demonstrated much intestinal gas, and a colonoscopy revealed obstruction caused with tissue papers and large ulcers in the sigmoid colon. Therefore, we removed the tissue papers endoscopically using a grasper. After endoscopic treatment, her symptoms were immediately improved and a few longitudinal ulcer scars were seen, three month later. The endoscopic extraction was safe and effective in the colonic obstruction with tissue papers.

4 0 0 0 OA 書評

- 著者

- 荒木 不二洋 杉浦 光夫 藤原 大輔 加藤 順二 一松 信

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.183-191, 1968-08-20 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 3

4 0 0 0 OA 筑波山西側斜面における斜面温暖帯の発生頻度と時間変化特性

- 著者

- 堀 正岳 植田 宏昭 野原 大輔

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:13479555)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.1, pp.26-38, 2006-01-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 25

茨城県筑波山の西側斜面における斜面温暖帯の発生をとらえるため,気温ロガーを用いた10分間隔の観測を2002年11月から90日間行った.斜面温暖帯の研究において,このような高時間解像度かつ長期間の観測を行ったのは本研究が初めてであり多数の温暖帯事例による定量的な把握が可能となった.観測期間中の斜面上の夜間最低気温は平野に比べてつねに高く,11月では斜面上の気温はつねに0°Cを上回っていた.夜間の気温の階級別出現頻度は,平野上では0°Cを挟んで高温側と低温側に均等に分布していたのに対し,斜面上では高温側に偏った分布を示した.平野と斜面との間で+2°C以上の気温の逆転が10時間以上持続する場合を斜面温暖帯の事例と定義したところ,こうした事例は観測期間中37~47日(42~53%)もみられ,月による頻度の違いはほとんどなかった.斜面温暖帯発生時には平野の気温が日没前後に低下することで平野と斜面との気温逆転が生じている.斜面上の気温は午前3時以降に時間変化が小さい状態になり,これに伴って平野と斜面の気温差は時間変化が小さくなる.温暖帯の中心の気温は1月に向けて低下するのに対して,平野との気温差はわずかに大きくなる傾向がある.このとき斜面温暖帯の中心の標高は200~300mであり,夜間を通してほぼ一定の高さを保っていた.

4 0 0 0 OA 福島県下郷町中山風穴における風穴循環の成因

- 著者

- 田中 博 村 規子 野原 大輔

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:13479555)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.1, pp.1-18, 2004-01-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2 3

本研究では,福島県下郷町にある中山風穴の冷気の成因解明のために, 2001年夏季と冬季の2回にわたり現地観測を行った.夏季の風穴循環は斜面上部の温風穴から吸い込まれた外気が崖錐内部で冷やされて下方の冷風穴から吹き出すと考えられている.夏季の観測ではそれを実証するために,CO2を用いたトレーサー実験を行った.その結果,温風穴から吸い込まれた外気は約1.5時間で140m下方の冷風穴から噴出することが実証された.この実験で得られた循環速度2.6cm/sから総質量フラックスを計算し,気流の温度変化を掛け合わせることで,夏季に約4×1012Jという熱量が崖錐に蓄えられるものと推定された.一方,冬季の風穴循環は逆転して,下方で寒気を吸い込み上方の温風穴から暖気を吹き出す.冬季の温風穴での地表面熱収支観測の結果,地中から上向きに約150W/m2の地中熱流量が観測された.これにサーモグラフィーで調べた温風穴の全面積を掛け合わせると,冬季に崖錐から放出される総熱量は約5×1012Jとなり,上記の値とオーダー的に一致した.以上の結果から,中山風穴の冷気は,冬季に活発な対流混合で蓄積された寒気が,夏季に重力流として穏やかに流出する,という対流説で定量的に説明できることが示唆された.したがって,風穴保護の観点からは,温風穴の位置をサーモグラフィーで見極め,その周辺の植生を伐採して崖錐表面の目詰まりを解放させてやることが,効率的で有効な保護対策と考えられる.

4 0 0 0 OA 多様な文書の書き始めに対する意味関係タグ付きコーパスの構築とその分析

- 著者

- 萩行 正嗣 河原 大輔 黒橋 禎夫

- 出版者

- 一般社団法人 言語処理学会

- 雑誌

- 自然言語処理 (ISSN:13407619)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.213-247, 2014-04-18 (Released:2014-07-17)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 3

現在,自然言語処理では意味解析の本格的な取り組みが始まりつつある.意味解析の研究には意味関係を付与したコーパスが必要であるが,従来の意味関係のタグ付きコーパスは新聞記事を中心に整備されてきた.しかし,文書には多様なジャンル,文体が存在し,その中には新聞記事では出現しないような言語現象も出現する.本研究では,従来のタグ付け基準では扱われてこなかった現象に対して新たなタグ付け基準を設定した.Webを利用することで多様な文書の書き始めからなる意味関係タグ付きコーパスを構築し,その分析を行った.

4 0 0 0 OA 透析患者が服用するサプリメント,漢方製剤中の無機リン含有量に関する研究

- 著者

- 下石 和樹 安楽 誠 庵原 大輔 平山 文俊 門脇 大介 陣上 祥子 丸山 徹 小田切 優樹

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.55-60, 2018-02-10 (Released:2019-02-10)

- 参考文献数

- 8

Because it is essential to restrict phosphorus intake in dialysis patients, we investigated the phosphorus content per daily standard dose for eight different types of Chinese medicine and 12 different supplements, all of which are typically used by dialysis patients. Phosphorous contents in the range of 3-12 mg were detected in all of the Chinese medicines. Although 11 of the 12 kinds of supplements contained phosphorous, the levels were less than those in the Chinese medicines. The highest phosphorus content among those supplements was found in glucosamine, with a phosphorous content of 6 mg per dose. The phosphorous contents of glucosamine samples obtained from five different companies were all different. Taking these findings together, the intake of phosphorus by dialysis patients heeds to be restricted and the phosphorus contents of Chinese medicines and supplements need to be taken into consideration, by evaluating the total phosphorus intake per day for such patients. Pharmacists should pay attention to maintaining the serum phosphorus level within a reference value by effectively using a phosphate binder if necessary.

4 0 0 0 全ての部分文字列を考慮した文書分類

- 著者

- 岡野原 大輔 辻井 潤一

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.90, pp.59-64, 2008-09-17

本稿では,全ての部分文字列が素性として利用される文書分類モデル,及びその効率的な学習,推定手法を提案する.文書分類に有効な部分文字列は,単語と異なる場合や,署名やテンプレートなど,非常に長くなる場合が少なくない.しかし,部分文字列の種類数は文書長の二乗に比例するため,それらを素性として直接用いて学習することは,計算量的に困難だった.本稿では,テキスト長に比例する個数のみ存在する極大部分文字列に関する統計量を扱うことで,有効な部分文字列を漏れなく求めることができることを示す.また,拡張接尾辞配列を用いることで,これらを効率的に列挙可能であり,全文書長に比例した時間で学習可能であることを示す.さらに L1 正則化を適用することで,コンパクトな学習結果が得られ,高速な推定が可能であることを示す.このモデルは,形態素解析結果や TF/IDF などの統計量と組み合わせられることを示し,従来の単語ベースの Bag of Words 表現と比較し,精度が向上することを示す.This paper presents a novel document classification method using all substrings as features. Although an effective substring for a document classification task is often different from tokenized words, the number of all candidate substrings is the quadratic of the length of a document, and a learning using all these substrings as features requires a prohibitive computational cost. We show that all effective substrings can be computed exhaustively by checking only maximal substrings, which can be enumerated in linear time by using enhanced suffix arrays. Moreover, we use L1 regularization to obtain a compact learning result, which makes an inference efficient. We show that many prior weights (tf, idf, other tokenized result) can be included in this method naturally. In experiments, we show that our model can extract effective substrings, and more accurate than that of word-base BOW representation.