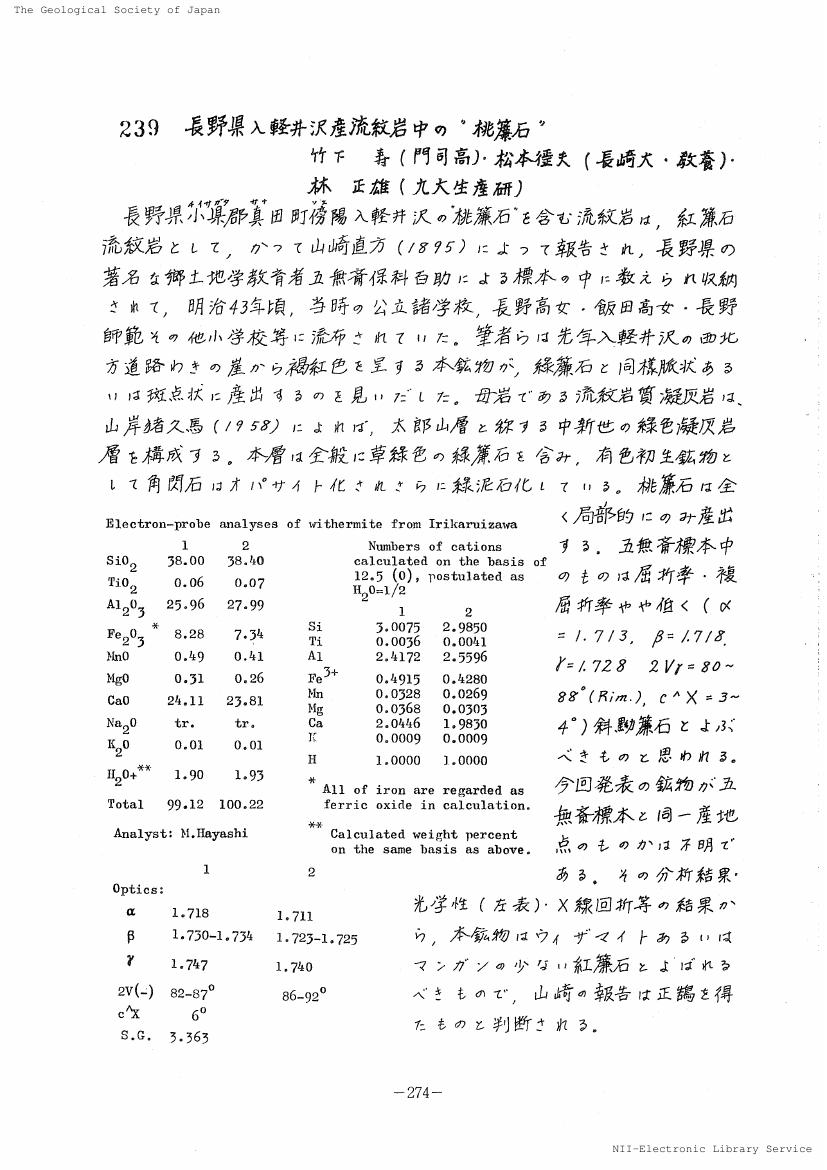

1 0 0 0 OA 長野県入軽井沢産流紋岩中の"桃簾石" : 火山および火山岩

- 著者

- 竹下 寿 松本 〓夫 林 正雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 第85年学術大会(1978 清水) (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.274, 1978-04-01 (Released:2017-10-14)

1 0 0 0 OA コーヒーかすを原料とするイオン交換炭素材料の特性

- 著者

- 横山 理英 林 聡 岩田 知之 高橋 智紀 高田 潤

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物学会研究発表会講演論文集 第18回廃棄物学会研究発表会

- 巻号頁・発行日

- pp.128, 2007 (Released:2007-11-23)

ヒノキチップをCa溶液に浸漬したのち炭化、酸処理すると硝酸性窒素及びフッ素イオンを吸着する炭素材料を作ることができる。本研究では原料として各種植物系廃棄物を用い、同様な手法で炭化物を作成し硝酸性窒素吸着能を調べた。その結果いずれの原料でも吸着能は発現することがわかり、特にコーヒーかすを原料とした場合、木質原料よりもさらに高い吸着能があることがわかった。吸着は塩化物イオンとのイオン交換であり、リン酸イオン、硫酸イオンはほとんど吸着せず、硝酸性窒素とフッ素イオンに対して吸着選択性を有する。金魚水槽を用いた簡易な水質浄化試験では硝酸性窒素を吸着してアオコの発生を抑制することがわかった。そのため、水質浄化材料として利用できることが示唆された。

1 0 0 0 OA 高校生における領域別援助要請スタイルと学校適応との関連

- 著者

- 林 亜希恵 中谷 素之

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.55-66, 2020 (Released:2022-06-20)

- 参考文献数

- 39

高校生のメンタルヘルスを考える上で,援助要請は重要な方略であるが,学業のみならず,進路,自己,対人関係などのさまざまな悩みの領域があるなか,これまでに領域別に援助要請の質を検討した例はみられない。本研究では,高校生活における身近な悩みを反映した主要領域において,どのように援助を要請するのかについて,新たな領域別援助要請スタイル尺度を作成し,適応との関連を検討した。高校生453名を対象に調査を行った結果,作成された領域別援助要請スタイル尺度は,一定の信頼性と妥当性を有することが確認された。教師への自律的援助要請が高い生徒は全ての領域において,対応する領域の適応が高いことが示された。友人への自律的援助要請については,学業,自己,対人関係領域において対応する適応との関連が示された。自律的援助要請が適応的な方略であるとするこれまでの知見とほぼ一致すると考えられる。次に,依存的援助要請が適応に及ぼす影響については,学業および進路の領域において,友人への依存的援助要請が低い生徒は学習適応や進路適応が高いことが示された。そして,対人関係領域において友人への依存的援助要請が高い生徒は社会適応が高いという異なる傾向が示され,依存的援助要請も適応に効果があることが示唆された。また,対応する領域以外の適応においては,教師への自律的および依存的援助要請と学習適応との間に正の相関があることが示された。

- 著者

- 山崎 慶太 桒原 浩平 染谷 俊介 濱田 靖弘 小林 宏一郎

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.771, pp.351-360, 2020 (Released:2020-05-30)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

To obtain basic data for prevention of heat stroke during construction work in a hot environment, we analyzed the effects of wearing ventilated work wear (VWW) and water intake (RWI). First, experiments were carried out with nine male form workers in an artificial climate chamber (AC) at 34°C. Second, measurements were carried out with four male form workers and one male rebar placer at an outside construction site (CS) for four days in August 2017. It was carried out from 8:00 to 17:00 and was divided into four shifts split up by breaks as follows: 8:00 to 10:00, 10:30 to 12:00, 13:00 to 15:00; and 15:30 to 17:00. Activity amount (ACT) was continuously measured. WBGT was measured in the CS. The sweat rate (SR), the rate of naked body weight loss (RBWL, only in the AC), body weight loss while fully clothed (RBWLC), and RWI were each measured and calculated as the difference between the values before and after work per unit time. Evaporation rate (ER) was defined as the sum of RBWLC and RWI. SR in the CS was estimated from the ER by using the regression equation between ER and SR in the AC data. In the AC experiment, the SR during work was constant and RBWL was negatively correlated with RWI, those were statistically significant, regardless of whether the workers wore VWW. The RWI and SR of workers not wearing VWW were significantly higher than those of workers wearing VWW. RWI increased significantly and RBWL decreased as ACT increased. This is the reason that RBWL was negatively correlated with the RWI in the AC. In the CS experiments, the SR of workers not wearing VWW increased significantly as WBGT increased, but the RWI did not change significantly; as a result, RBWL increased significantly with WBGT. The SR of individuals wearing VWW, which was lower than that of those not wearing VWW, remained almost constant with increasing WBGT, whereas RWI did not increase with WBGT. As expected from these results, RBWL remained constant as WBGT increased and was consistently lower than that of workers not wearing VWW. The ER of works in the CS was significantly higher than that of those in the AC due to the difference between the averaged ACT in the AC (1.8 Mets) and CS (2.4 Mets). In the CS experiments, we estimated the dewatering ratio (DR) by body weight loss while fully clothed (BWLC), since BWL was not measured. The fluctuation during working shifts of BWLC and DR of workers was compared between those wearing and those not wearing VWW on hot two days. In the shifts, the BWLC of workers not wearing VWW was significantly higher than that of those wearing VWW. Furthermore, in the breaks between shifts, the amount of water recovered by workers not wearing VWW was significantly lower than that of those wearing VWW. As a result, after the last shift, the average DR (2.03) of workers not wearing VWW was higher than that of those wearing VWW (1.53). We supposed there is a limit to the amount of water that workers in a construction site can drink. Thus, we verified that, in the CS setting, RBWL increased with increasing WBGT mainly due to insufficient RWI, but could be partly decreased by using VWW, which decreased the SR.

1 0 0 0 OA 東南アジア熱帯林の哺乳類(5)ボルネオ島の食肉類

- 著者

- 松林 尚志

- 出版者

- 公益財団法人 国際緑化推進センター

- 雑誌

- 海外の森林と林業 (ISSN:18826261)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, pp.55, 2012-09-25 (Released:2021-03-02)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA (2)食品照射の実用状況と消費者の受容

- 著者

- 小林 泰彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.63-83, 2022-03-15 (Released:2022-03-16)

- 参考文献数

- 45

食品照射は多くの国のニッチなマーケットで成功し,照射による植物検疫処理も急増している。日本の食品規制当局は,ニーズが見えないことと社会受容の未熟を理由に規制の見直しに消極的だが,国による安全性評価とその結果の周知がない限り,消費者の誤解を解くことは容易でない。今まず必要なのは,社会受容のための消費者教育ではなく,照射食品の安全性と有用性を正当に評価し,消費者の誤解を恐れてニーズを言い出せない事業者に正確な情報を提供することである。

- 著者

- 泉山 塁威 秋山 弘樹 小林 正美

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.710, pp.915-922, 2015 (Released:2015-05-12)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 23 23

The study aims to look at utilization and management of " privately owned public spaces " and figure out the reality of application system that we focus on the "bustle-generating activities that utilize the public space" and the "the SYAREMACHI ordinance of tokyo, community management organization registration system, Bustle generating activities that utilize the public space" of Tokyo ordinance, introduced advanced in 2003, and a storage of about 10 years. Results of the study, First it is to clarify the reality of application and an overview of the "the SYAREMACHI ordinance of Tokyo. Second, I showed the open space properties that By visualizing and aggregate the organizational operating structure and by number of days, by type of space and by application of the utilization of the open space. Third, it will help utilization and of the management of public space in the future.

1 0 0 0 OA 宇宙での熱制御技術

- 著者

- 小林 康徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.910, pp.772-774, 1994-09-05 (Released:2017-06-21)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA ソフトウエアの表示画面について著作権侵害を否定した事例 : PIMソフトウエア事件

- 著者

- 小林 基子

- 出版者

- 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局

- 雑誌

- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.135-150, 2004-05

1 0 0 0 OA 明治初年大阪天神祭の復興について

- 著者

- 若林 喜三郎 Kisaburo WAKABAYASHI

- 出版者

- 大手前女子大学

- 雑誌

- 大手前女子大学論集 = The Journal of Otemae Women's University (ISSN:02859785)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.001-014, 1988-12-10

1 0 0 0 OA 頭部外傷後に重複記憶錯誤を呈した1例 臨床経過と脳血流変化に関する考察

- 著者

- 樫林 哲雄 数井 裕光 和田 佳子 徳増 慶子 横山 和正

- 出版者

- 日本神経心理学会

- 雑誌

- 神経心理学 (ISSN:09111085)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.239-247, 2016-09-25 (Released:2016-11-04)

- 参考文献数

- 17

本症例は脳挫傷による前向性健忘,逆向性健忘,前頭葉症状を呈した.治療の経過で場所の定位障害が残存し,リハビリテーションで正しい現在地を再学習するうちに場所の見当識に混乱が生じて,重複記憶錯誤が出現した.頭部MRIで認められた障害部位は左上前頭回下部,右下前頭回で,IMP-SPECTではこれらの部位に加えて,後部帯状回の取り込み低下を認めた.重複記憶錯誤消失前後でIMP-SPECTを比較したところ左上前頭回下部,右下前頭回に加えて後部帯状回の血流も改善していたことから,重複記憶錯誤の出現に前頭葉と後部帯状回の機能低下が関与していることが示唆された.

1 0 0 0 OA 本邦におけるE型肝炎ウイルス輸血感染の現状

- 著者

- 田中 亜美 星 友二 長谷川 隆 坂田 秀勝 古居 保美 後藤 直子 平 力造 松林 圭二 佐竹 正博

- 出版者

- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

- 雑誌

- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.531-537, 2020-06-25 (Released:2020-07-17)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2 5

E型肝炎ウイルス(HEV)の輸血感染対策を検討するため,輸血後E型肝炎感染患者として,既報(Transfusion 2017)の19例も含め,2018年までに判明した34症例について解析した.原因献血者は全国に分布し,関東甲信越での献血者が半数以上を占めた.原因血液の88.2%(30例)がHEV RNA陽性かつHEV抗体陰性で,多くはHEV感染初期と考えられた.分子系統解析の結果,原因HEV株の遺伝子型は3型が29例(90.6%),4型が3例(9.4%)で,それぞれ異なるクラスターに存在し,多様性に富むことが示された.一方,輸血後感染34症例中少なくとも16例(47.1%)は免疫抑制状態にあった.多くは一過性急性肝炎であったが,確認できた半数(8例)でウイルス血症が6カ月以上持続した.臨床経過中の最大ALT値の中央値は631IU/lで,輸血による最少感染成立HEV RNA量は2.51log IUと推定された.輸血されたウイルス量や遺伝子型と,最大ALT値に相関は認められなかった.HEV RNAスクリーニングの全国導入はHEV輸血感染対策として有効と考えられる.

1 0 0 0 OA 液体窒素(-196°C)で長期貯蔵したスギ花粉の種子形成能力

- 著者

- 山田 浩雄 小林 玲爾 中田 了五 宮浦 富保

- 出版者

- THE JAPANESE FORESTRY SOCIETY

- 雑誌

- 日本林学会誌 (ISSN:0021485X)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.3, pp.201-204, 1998-08-16 (Released:2008-05-16)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

林木花粉の長期貯蔵試験をスギ花粉を用いて行った。花粉の含水率を調節した後,室温,5°C,-20°Cおよび液体窒素(-196°C)の四つの温度条件下で貯蔵した。また5年間液体窒素内で貯蔵した花粉(貯蔵花粉)と貯蔵していない花粉(新鮮花粉)を用いて人工交配を行った。花粉を液体窒素で貯蔵した場合,花粉の発芽率は5年間低下しなかった。人工交配によって得られた種子の100粒重,球果1個当りの種子重,種子の有胚率に関しては,花粉を液体窒素で貯蔵したことによる影響は認められなかった。

1 0 0 0 OA 公園のポイ捨てに関する検討(3) ― ポイ捨ては人か環境か ー

- 著者

- 青木 然 川村 純平 後藤 航大 島 奈穂 吉田 拓功 林 美都子

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第19回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.41, 2022 (Released:2022-04-20)

本研究では公園でのごみのポイ捨て行動について、Dark Triad(マキャベリアニズム、自己愛傾向、サイコパシー傾向の3特性を総称した概念)と呼ばれるパーソナリティ特性からの説明を試みた。大学生130名程度を対象に、実験参加者には9枚の公園の写真を提示し、その写真に対して、“どれだけポイ捨てを行いやすいか”を5件法で回答を求めた。また、Dark Triad尺度であるSD3-J(下司・小塩, 2017)を用いて、上位群と下位群に分け、Dark Triad得点の上位群と下位群における‘‘どれだけポイ捨てを行いやすいか”得点にt検定を行ったところ、サイコパシー傾向とDark Triad全体では、各上位群が各下位群よりも比較的ポイ捨てを行いやすいことが明らかとなった(t(45)=2.37 , p<.05 ; t(40)=1.92 , p<.10 )。Dark Triadの高い者は自分本位であるが故に周囲を気にせずポイ捨て行動をしやすいことが考察された。今後は紙媒体での質問だけではなく、実際のポイ捨て行動からも検討していく必要性があるだろう。

1 0 0 0 OA リンクリゾルバの多面的活用: —外部アプリケーションからリンクリゾルバを利用する—

- 著者

- 林 賢紀

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 第5回情報プロフェッショナルシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.75-79, 2008 (Released:2008-10-30)

- 参考文献数

- 9

近年における学術情報の急激な電子化、特に一次情報である電子ジャーナルの普及はめざましい。これらの電子情報資源へは、抄録・索引データベースやOPACのような書誌所在データベースの検索結果からリンクリゾルバと呼ばれるツールを介して、自機関で利用可能な電子ジャーナルなどの情報資源へ利用者を適切に誘導することが可能となっている。本稿では、一般的なリンクリゾルバの利用方法に加え、WebブラウザであるFirefoxから直接リンクリゾルバを利用するためのツールや、保有するデータベースから利用者が自機関のリンクリゾルバを利用する手法など、農林水産研究情報総合センターにおけるリンクリゾルバの多面的な活用事例について報告する。

1 0 0 0 OA Lipoblastoma 51例の検討

- 著者

- 大澤 絵都子 北河 徳彦 新開 真人 望月 響子 町田 治郎 小林 眞司 馬場 直子 相田 典子 田中 祐吉 田中 水緒

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.906-913, 2020-10-20 (Released:2020-10-20)

- 参考文献数

- 21

【目的】Lipoblastomaの適切な診療方針について検討する.【方法】1981年4月から2019年3月の期間に当院で外科的切除を行い,病理組織学的にlipoblastomaと診断された51症例を対象とし,発生部位,症状,手術所見(被膜・癒着・浸潤・全摘の有無),再発の有無,術後合併症,再発腫瘍の病理所見について後方視的に検討した.【結果】発生部位は四肢と体幹に多く,無痛性の増大する腫瘍として気づかれるものがほとんどであった.体腔内に発生した症例は4例でうち3例は咳嗽や嘔吐など周囲臓器の圧排症状を呈した.2例に術後2か月と5年で再発がみられ,いずれも被膜不明瞭もしくは周囲に癒着がみられたが全摘された症例であった.不完全切除となった4例に再発はなかった.周囲の正常組織も含めて腫瘍を全摘した症例の中には術後瘢痕による機能障害を残した症例もあった.再発腫瘍の病理組織はいずれも初回手術時より分化が進んでいた.【結論】Lipoblastomaは局所再発のリスクがあるが,良性腫瘍であり,また経過とともに消失したり組織が分化する可能性もあるため,癒着や浸潤傾向の強い症例では,全摘に執着せず,術後機能障害を起こさない程度の切除に留めることも考慮してよいと考える.また,全摘の有無に関わらず術後長期間経過してから再発することもあるため,術後は最低5年以上の慎重な経過観察が必要である.

1 0 0 0 OA 医療安全の基本

- 著者

- 林 達哉

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.118-120, 2019 (Released:2019-04-23)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA リチャード•カンティロンとジェイムズ•ステュアート (平成一二年一〇月一二日 提出)

- 著者

- 小林 昇

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.175-212, 2001 (Released:2007-06-22)

Ever since its 'discovery' by William S. Jevons toward the end of the 19th century, Richard Cantillon's sole published work, Essai sur la nature du commerce en général, 1755, has been given critical acclaim by such first-rate theoreticians as H. Higgs, J.A. Schumpeter, F. Hayek, T.W. Hutchison, and J.R. Hicks. It is widely recognized as an essential golden link between William Petty and Francois Quesnay in the history of economics. On the other hand, James Steuart's major work, An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy, 2 vols., also published in the latter half of the 18th century, 1767, has long been neglected both in Great Britain and in France, and has been duely acknowledged only after the end of World War II. That it was given some notice in France during the French Revolution and translated into French by E.F. Sénover and published, and that even its another French translation was also completed (but not published) by Goguel, failed to secure a rightful place for Steuart in the history of political economy during his days and after.It is indeed of great academic interest and importance to place James Steuart in pre-Adam Smith political economy of the 18th century and to examine how Steuart's Principles is related with Cantillon's Essai, both positively and negatively. Because of the asymmetrical reception of these two works, however, this task has effectively only begun, and has thus far produced only A. Brewer's Richard Cantillon. Pioneer of Economic Theory, 1992. And it has recently been shown empirically by P. Groenewegen that the Cantillon to whom Steuart referred to was not Richard Cantillon but his brother-in-law, Philip Cantillon, and The Analysis o f Trade, 1759 by Philip explains in its inside of cover that the author followed Richard's work very closely, but it is of far inferior quality than the latter's Essai. Thus, it is hardly imaginable that Richard Cantillon's work had a direct impact on James Steuart's. However, within the context of chaos during the early phase of the establishment of political economy as a discipline in the 18th century, it is quite worth-while to examine whether or not Richard Cantillon had any indirect influence on James Steuart, and if so, in what forms.This being said, however, these two classics do not render themselves to ready comparison. Cantillon's Essai is characterized by the clarity and rigor of its purely theoretical analysis while Steuart's The Principles is an attempt at equally theoretical development but always on the basis of detailed historical and institutional, thus complex, reality of how national economies operated. Abundant fruit can be expected when today's observers free themselves from their narrow theory or theoretical outlook in assessing them.In this essay, I do not attempt a direct and detailed comparison of these classical masters. Instead I try to compare them on how they dealt with the following broader and urgent issues of political economy: a. the principle of wealth, b. population, c. money, d. industry, profit, and entrepreneur, e. circular flow, and f. the issues of economic liberalism versus mercantilism (or rather dirigisme in French context).We must also note that these two classical authors both were born outside England, obtained meaningful experiences particularly in France, and looked at the same subject matters of money, credit and the circular flow from their respective angles of observation. They are sure to give us fresh insights and perspectives on the so-called 'nationality of political economy' (Jevons).

1 0 0 0 OA 集中治療専門医制度における小児循環器領域の課題

- 著者

- 松井 彦郎 太田 英仁 内田 要 林 健一郎 犬塚 亮

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児循環器学会

- 雑誌

- 日本小児循環器学会雑誌 (ISSN:09111794)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.232-238, 2020-10-01 (Released:2020-12-04)

- 参考文献数

- 10

背景:小児重症例の約半数を占めている小児循環器疾患の集中治療は歴史的に小児循環器医および小児心臓外科医が中心で診療してきた一方で,社会的に集中治療の専門性整備の必要性が増加している.目的:小児循環器診療における集中治療専門性に関する現状調査・解析を行うことで,集中治療専門性の整備状況を評価し,今後の重要な課題を明確にする.方法:本研究では2019年10月現在の公的ホームページに掲載されている利用可能の専門医・研修施設・厚生労働省保険算定・人口統計の情報を用いて,全国における①小児科医・小児循環器医の集中治療専門医取得状況・分布,②小児循環器診療施設の集中治療専門研修施設状況,③集中治療室管理料算定数と専門医数の比較を行い,小児循環器領域における集中治療専門性の課題を描出した.結果:集中治療専門医を有する医師は小児科専門医の0.6%(99/16,545名),小児循環器専門医の1.1% (6/538名)であり,地方21県においていずれも不在であった.小児循環器関連施設(170施設)中,集中治療専門医研修施設認定は56%(96/170名)と低値であり,大学病院・総合病院においては専門医取得困難な環境が推察された.都道府県別の小児年齢の特定集中治療室算定数と集中治療専門医を有する小児科専門医の医師数との比較では都市部に医師が多く,小児特定集中治療室管理料は全国の約20%の普及にとどまるのみであった.結語:日本の小児循環器領域の集中治療専門診療環境は,専門医診療と診療報酬算定において施設・地域間格差があり,集中治療体制の整備は小児循環器診療の重要な課題と考えられる.