- 著者

- 小林 直美

- 出版者

- 関西大学人権問題研究室

- 雑誌

- 関西大学人権問題研究室紀要 (ISSN:09119507)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, pp.2-24, 2020-10-31

1 0 0 0 OA 放射妨害波測定用超広帯域アンテナの設計・開発

- 著者

- 石上 忍 石崎 利弥 小林 圭太 川又 憲 張間 勝茂 祷 真悟

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)

- 巻号頁・発行日

- vol.J105-B, no.6, pp.458-465, 2022-06-01

本論文では,現在の妨害波測定に使用されている市販の広帯域アンテナの使用可能帯域を一つのアンテナで実現するための超広帯域アンテナの設計と開発について述べた.まず本アンテナの原理について述べ,更に試作したアンテナについて,複素アンテナ係数,絶対利得,及びアンテナ反射特性の測定結果を示した.その結果,本提案アンテナは,500 MHzから20 GHzまでEMC用のアンテナとして使用可能であることがわかった.

1 0 0 0 OA もやもや病,片側型もやもや病,類もやもや病に関する全国調査

- 著者

- 林 健太郎 堀江 信貴 陶山 一彦 永田 泉

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中の外科学会

- 雑誌

- 脳卒中の外科 (ISSN:09145508)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.179-182, 2012 (Released:2013-03-09)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 1

Moyamoya disease (MMD) is characterized by progressive occlusion of the internal carotid artery or its terminal branches, associated with formation of extensive collateral vessels (moyamoya vessels) at the base of the brain. Whether unilateral moyamoya disease, confirmed by typical angiographic evidence of moyamoya disease unilaterally and normal or equivocal findings contralaterally, is an early form of definite (bilateral) moyamoya disease remains controversial. Inherited or acquired disorders and conditions may present in conjunction with moyamoya disease. This condition is known as quasi-moyamoya disease (quasi-MMD). We attempted to determine the incidence and total patient number of moyamoya disease, unilateral MMD and quasi-MMD, who were treated during 2005 in Japan. Questionnaires were sent to 2,998 departments, which are listed in resident training programs of neurosurgery, neurology and pediatrics. Totally, 1,183 departments replied, and the response rate was 39.5%. The number of annual first-visit patients of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD is 571, 118, and 53, respectively. Thus, the number of annual revisit patients of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD is 2,064, 214, and 117 respectively. It is estimated that 6,670.9 MMD patient exists in Japan. The incidence rate of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD is 1.13, 0.23 and 0.11/100,000, respectively, and the prevalence is 5.22, 0.66 and 0.34/100,000, respectively. This nationwide study revealed the present epidemic status of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD.

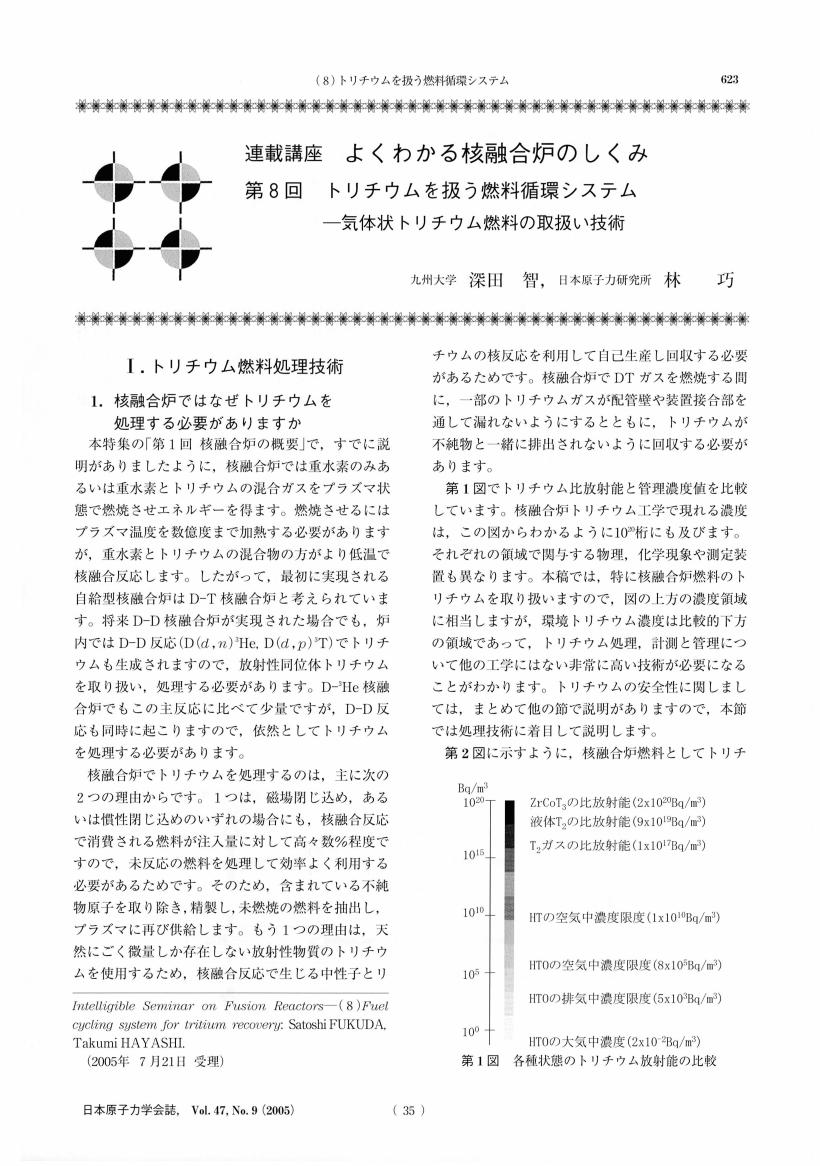

- 著者

- 深田 智 林 巧

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.9, pp.623-629, 2005 (Released:2019-01-31)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA ウコンおよびハルウコンの根茎発達に伴うクルクミンの蓄積経過

- 著者

- 小林 徹也 宮崎 彰 松澤 篤史 黒木 美一 島村 智子 吉田 徹志 山本 由徳

- 出版者

- 日本作物学会

- 雑誌

- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.1, pp.10-15, 2010 (Released:2010-02-12)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3 1

ウコンおよびハルウコンの根茎におけるクルクミンの蓄積経過を調査した.ウコンにおいてクルクミン含有率は種イモで最も高く,次に2次分岐根茎,1次分岐根茎,主根茎,3次分岐根茎であり,地上部および根にはほとんど含まれていなかった.ウコンおよびハルウコンを5月に植付けると,種イモの乾物重は7月にかけて減少し,1次分岐根茎重は9月から11月にかけて急激に増加した.特にハルウコンでは9月から10月の生育中期に,ウコンでは生育中期(2006年)または10月から11月の生育後期(2007年)に根茎生長が最も盛んであった.ウコンにおいて種イモのクルクミン含有率は乾物重の減少に伴い増加し,1次分岐根茎より高濃度となった.1次分岐根茎のクルクミン含有率は9月から10月の根茎形成直後に増加したが,10月から11月の根茎肥大期にほとんど増加しないかやや減少した.一方,ハルウコンのクルクミン含有率は種イモにおいて5月から11月まで緩やかに増加したが,1次分岐根茎において9月から10月の根茎形成直後に有意に減少した.このようなクルクミン含有率の減少の結果,成熟期のクルクミン含有量(含有率×乾物重)はウコンに比べハルウコンで有意に低くなった.株当たりのクルクミン含有量は根茎収量の増加に伴い増加し,クルクミン含有量の増加のためには根茎収量の増加が重要であることが示唆された.貯蔵期間中のクルクミン含有率はウコンおよびハルウコンともほとんど変化しなかった.

1 0 0 0 随筆寄席 : 放談千夜

- 著者

- 辰野隆, 林髞, 徳川夢声 著

- 出版者

- 春歩堂

- 巻号頁・発行日

- vol.第1, 1960

1 0 0 0 OA エネルギーを有さない人工甘味溶液摂取後の食欲感覚と胃運動

- 著者

- 鈴木 麻希 泉 杏奈 村 絵美 林 育代 森谷 敏夫 永井 成美

- 出版者

- Japan Society of Nutrition and Food Science

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.163-171, 2016 (Released:2016-08-26)

- 参考文献数

- 26

エネルギーを有さない人工甘味料のスクラロースが食欲感覚や胃運動に及ぼす影響を, スクロースとの比較により明らかにすることを目的とした。15℃で150 mLのスクラロース溶液 (SR) , 等温・等量・同程度の甘さのスクロース溶液 (S) , コントロール (軟水, W) を, 異なる日の朝9時に前夜22時より絶食した若年女性に負荷した。30 mLずつ分注したサンプルを口に含み口腔内に十分に行き渡らせてから飲み込む方法で甘味刺激を5回繰り返し, 0・1・5杯目の甘味の感じ方を調べた。胃電図, 心電図 (心拍数) , 体温は, サンプル摂取20分前から摂取65分後まで測定し食欲感覚は15分毎に評価した。SとSRともに摂取直後の食欲を一過性に抑制しSRで低下が顕著だった。その後の食欲は溶液の甘味を強く感じるほど高まった。胃電図の応答はSとSRで異なり, 心拍数増加はSでのみ認められた。本結果よりSRは心拍数や体温は上昇させないが, 一過性に食欲を抑制し異なる胃運動を示すことがSとの比較において示唆された。

1 0 0 0 OA ポータブルX線撮影における放射線技師の被曝防護意識に関する調査

- 著者

- 大友 一輝 遠藤 美芽 村林 優樹 安部 圭亮 小野寺 真奈 鈴木 友裕 高橋 拓己 一ツ木 康晶 稲葉 洋平 千田 浩一

- 出版者

- 日本放射線安全管理学会

- 雑誌

- 日本放射線安全管理学会誌 (ISSN:13471503)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.2-10, 2020 (Released:2020-06-17)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

Recently, portable radiography has been performed in many facilities. In portable radiography, the distance between the radiological technologist and the patient is often close. Thus, exposure assessment and radiation protection for radiological technologist is important. However, the use status of personal protective equipment and the recognition of exposure differ depending on the facility and the individual. In addition, no detailed survey on the current state of portable radiography has been reported. Therefore, we conducted a questionnaire survey for radiological technologist involved in portable radiography. As the result of the questionnaire survey, it became clear that the protection status of radiological technologists during portable radiography varies depending on the facility, gender, and age. There were some opinions that it was difficult to keep away from the patient during portable radiography. In that case, it is desirable to wear protective equipment such as a protector.

1 0 0 0 OA 術前より高度の貧血がみられた輸血拒否患者の緊急手術の麻酔管理

- 著者

- 大迫 正一 林 行雄 安江 雄一 松山 恭悠 田村 岳士 真下 節

- 出版者

- 日本循環制御医学会

- 雑誌

- 循環制御 (ISSN:03891844)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.22-25, 2011 (Released:2013-05-31)

- 参考文献数

- 3

We reported anesthetic management of a parturient of Jehova’s Witness with severe anemia(Hb: 5.8g/dl), undergoing emergent hysterectomy. Her massive bleeding continued following dilatation and curettage for missed abortion. Anesthesia was induced with propofol, fentanyl and rocuronium and maintained with sevoflurane and remifentanil. Hypotension after induction of anesthesia was treated with volume loading with 5% albumin and repeated bolus injection of phenylephrine. Although continuous infusion of dopamine was given to maintain blood pressure after start of the operation, ST segment depression was noted in II, III and aVF. Then, dopamine was replaced by noradrenaline and thereafter, ST depression was alleviated. Considering the episode of ST depression and the value of Hb of 2.8g/dl at end of the operation, the patient was transported to ICU without extubation and under sedation with propofol to suppress the oxygen consumption. The patient was extubated on 10th postoperative day without any respiratory or neurological complications. The present case suggests that perioperative management to suppress the oxygen consumption may be a useful for a patient of Jehova’s Witness with severe anemia.

1 0 0 0 OA 社会的適応行動から学ぶ情報共有システムの構築-ミツバチの8の字ダンスを対象として

- 著者

- 岡田 龍一 池野 英利 青沼 仁志 倉林 大輔 伊藤 悦朗

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.12, pp.916-921, 2007-12-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA メダカOryzias latipes の産卵行動における嗅覚の関与

- 著者

- 早川 洋一 瀧田 真平 菊池 一也 吉田 彩夏 小林 牧人

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.111-124, 2012-11-05 (Released:2014-12-02)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 2

The importance of olfaction in spawning of medaka Oryzias latipes was established for the first time by observation of spawning behavior by fish subjected to an olfactory blockage. Experimental fish were prepared by (1) covering the nostrils on both sides (bilateral treatment), thereby excluding all olfactory stimuli, and (2) covering nostrils on one side only (unilateral treatment), thereby giving partial exclusion. A control group comprised untreated (intact). Experiments conducted for both males (bilateral male-intact female, unilateral male-intact female and intact male-intact female) and females (bilateral female-intact male, unilateral female-intact male and intact female-intact male) resulted in no spawning by intact females paired with bilateral males, whereas spawning occurred in intact females paired with both unilateral and intact males. Spawning also occurred when intact males were paired with intact, unilateral or bilateral females, indicating that olfactory stimuli were necessary for males to complete spawning, but not so for females. Spawning acts exhibited from pairing started by bilateral males-intact female pairs included “following” (initial act of following female), “positioning” (lateral courtship display), and “quick circle” (turning in front of female), but they did not include “contact” (bodies in contact posteriorly prior to gamete release), “wrapping” (male embracing female using their dorsal and anal fins during gamete release). On the other hand, intact and unilateral males participated in all of the above spawning acts, indicating that olfactory stimuli are indispensable for behavior concerning emitting semen.

1 0 0 0 OA 特発性間質性肺炎の急性増悪に関する臨床的検討ならびに考察

- 著者

- 吉村 邦彦 中谷 龍王 中森 祥隆 蝶名林 直彦 立花 昭生 中田 紘一郎 岡野 弘 谷本 普一

- 出版者

- The Japanese Respiratory Society

- 雑誌

- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.11, pp.1012-1020, 1984-11-25 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 21

特発性間質性肺炎 (IIP) の急性増悪に関する臨床的諸問題を検討した. 当院の本症急性増悪35例43回の検討成績は 1) 発症から急性増悪までの期間は平均4.8年である. 2) 主な誘因は呼吸器感染症, コルチコステロイド減量, 開胸術の順である. 3) 増悪時全例で胸部Xp上間質性陰影増強, PaO2低下が認められ, 特に増悪前後で有意に血清LDH活性が上昇し, PaO2およびPaCO2が低下した (ともに<0.001). 4) 治療上コルチコステロイドが95.1%の症例に投与されたが, 全急性増悪の81.4%, 対象症例の97.1%が増悪後平均31.5日で死亡し, 本症の急性増悪の転帰はきわめて不良であった. 以上の結果から以下の急性増悪の診断基準を作成した. 1) 呼吸困難増強, 2) crackle ラ音 (Velcro ラ音) 聴取範囲の拡大, 3) 胸部Xp上間質性陰影の増強, 4) 同一条件下でPaO2 10torr以上の低下, 5) 血清LDH活性上昇: 1)-3) の全てと 4), 5) いずれか少なくとも一方を満す場合を本症の急性増悪と診断する.

1 0 0 0 IR テレビニュースに表象される女性被害者~内容分析による男性被害者との比較研究~

1 0 0 0 OA プルーストの「心の間歇」再考

- 著者

- 小林 文生

- 出版者

- 東北大学大学院国際文化研究科

- 雑誌

- 国際文化研究科論集 (ISSN:13410857)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-13, 2001-12-20

1 0 0 0 OA シンデレラフシギノモリノオナガシジミのカリマンタン(ボルネオ)からの記録

- 著者

- 林 寿一

- 出版者

- 日本鱗翅学会

- 雑誌

- やどりが (ISSN:0513417X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.233, pp.47, 2012-07-20 (Released:2017-08-19)

- 参考文献数

- 2

Male and female of Drupadia cinderella Cowan, 1974 was found for the first time on Kalimantan (Indonesian Borneo).

- 著者

- 倉部 華奈 隅田 好美 小島 拓 加藤 祐介 齋藤 功 小林 正治

- 出版者

- 公益社団法人 日本口腔外科学会

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.178-187, 2020-04-20 (Released:2020-06-22)

- 参考文献数

- 23

Patients with jaw deformities frequently have psychological and social problems. There have been many reports on psychological status and satisfaction following orthognathic surgery as determined by quantitative methods. However, only limited information can be obtained by using a quantitative method because the patient’s psychological problems are complex. On the other hand, qualitative studies are suitable for clarifying the hypothetical construction of the phenomenon and patients’ experiences and processes. The purpose of this study was to examine the process by which patient’s psychological and social problems change from pre-treatment to post-treatment. The subjects were 6 female patients who had undergone orthognathic surgery 18 months ago. We conducted semi-structured interviews and performed analysis by a grounded theory approach. The patient’s anxiety started from the period of adolescence and was affected by the patient’s friends. Information on orthognathic surgery gave the patients hope and reduced their anxiety. The processes of psychological and social changes during and after treatment were affected by friends, family, and patients with the same disease. Patients had feelings of accomplishment, happiness, and confidence because they overcame various hardships, and they acquired active attitudes in social life.

1 0 0 0 OA 学校給食による咀嚼パラメーターの比較検討 麺類,米飯類,パン類の相違点について

- 著者

- 小林 英樹 松山 順子 三富 智恵 佐野 富子 川崎 勝盛 田口 洋

- 出版者

- 一般財団法人 日本小児歯科学会

- 雑誌

- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.388-396, 2010-06-25 (Released:2015-03-12)

- 参考文献数

- 18

小児の咀嚼パラメーターが,学校給食の献立内容,特に主食の種類の違いによってどのような影響を受けるのかを明らかにする目的で,小学校6 年生の男児3 名,女児3 名の計6 名を対象に観察研究を行った。麺類,米飯類,パン類の主食毎に2 種類ずつ,計6 種類の給食について食事中の咀嚼をビデオ撮影し,咀嚼回数や時間などの各パラメーターの変化を比較検討した。さらに,保護者などの一般の方が,どのような学校給食の献立内容を望んでいるかを知る目的で,20 歳以上の170 名の成人を対象にアンケート調査を実施し,今後の給食内容のあり方についても検討した。今回対象とした給食では,主食が変化しても咀嚼パラメーターへの影響はほとんどないことが明らかになった。給食回数についてのアンケート結果では,米飯給食を週3~5 回実施するのがよいとする回答が全体の80%を超えていた反面,米飯以外の給食も週に0.5~1 回出して欲しいとの回答が約65%あった。米飯給食に比べると他の4 種の給食は栄養バランスに明らかな偏りがみられ,食育基本法の制定目標の趣旨から考えても,米飯給食を主体とするのは適切であろうと考えられる。一方,本研究結果から主食の種類の違いによる咀嚼への影響はほとんど考慮しなくてもよいことから,子どもの給食への楽しみと保護者の希望に配慮し,米飯以外の給食も月に数回は選択してもよいのではないかと考えられた。

1 0 0 0 OA 舌骨上筋群の筋活動を効果的に導く頭部挙上方法の検討

- 著者

- 荒川 武士 小林 秋太 佐藤 大地 石田 茂靖 市村 篤士 佐藤 正和 新野 直明

- 出版者

- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.114-119, 2021-08-31 (Released:2021-12-31)

- 参考文献数

- 17

【目的】舌骨上筋群の筋活動向上方法の1つに頭部挙上訓練法(シャキア法)がある.頭頸部の挙上すなわち矢状面での屈曲運動には,運動学的に頭部屈曲,頸部屈曲,頭頸部屈曲の3 種類があるが,3 種のどれが有効であるか明確ではない.そこで,3 種の屈曲運動時の舌骨上筋群ならびに胸鎖乳突筋筋活動への効果を比較検討した.【方法】対象は65 歳以上の高齢者25 名とした.除外基準は,神経疾患の既往歴がある者,頸部・脊柱に著明な関節可動域制限や痛みを有する者,摂食嚥下機能に問題を有する者,口頭指示が理解できない者とした.課題は,頭部屈曲運動,頸部屈曲運動,頭頸部屈曲運動の3 種類とした.被検筋は舌骨上筋群に加え,頭部挙上時にも活動する胸鎖乳突筋の2 筋とし,表面筋電図を用いて筋活動を計測した.各課題2 回計測し,1 回ごとに30 秒間の休憩をとった.また,課題ごとに5 分間の休憩をとった.課題の順番はランダムに実施した.各課題の解析区間は挙上が安定してからの3 秒間とし,各筋群の原波形を整流後,3 秒間の平均振幅を求めた.2 回の平均値のうち値が大きいほうを代表値とした.頭部屈曲運動時の値を100%と規定して,頸部屈曲運動時と頭頸部屈曲運動時の筋活動の割合(%)を求めた.各課題時の筋活動をFriedman 検定にて検討した.有意水準は5% とした.【結果】舌骨上筋群は頭部屈曲100%,頸部屈曲68.8%[51.7%–97.8%],頭頸部屈曲64.4%[46.8%–95.6%](中央値[四分位範囲])であった.頭部屈曲は頸部屈曲,頭頸部屈曲よりも有意に筋活動が高かった.胸鎖乳突筋は頭部屈曲100%,頸部屈曲173.3%[105.9%–255.0%],頭頸部屈曲144.3%[118.0%–255.0%]であった(中央値[四分位範囲]).頭部屈曲は頸部屈曲,頭頸部屈曲よりも有意に筋活動が低かった.【考察】頭部屈曲運動が最も効果的な頭部挙上方法であった.今後は,介入研究にて嚥下機能におよぼす影響を検討する予定である.

1 0 0 0 OA 「蚕 (カイコ)」体成分の吸入に起因する過敏性肺炎 (養蚕者肺症) の1例

- 著者

- 梅枝 愛郎 松井 茂 色川 正貴 片貝 重之 中沢 次夫 飯塚 邦彦 三浦 進 笛木 隆三 小林 節雄 北市 正則

- 出版者

- The Japanese Respiratory Society

- 雑誌

- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.7, pp.804-809, 1986-07-25 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 17

「蚕 (カイコ)」体成分の吸入に起因する過敏性肺炎 (養蚕者肺症) の1例を報告した. 症例は48歳女性, 養蚕農家の主婦で咳, 痰, 労作時息切れ等が「繭かき」「ケバ取り」などの養蚕作業と関連して出現. 初診時軽いチアノーゼを認め, 胸部で捻髪音聴取. 血沈亢進, CRP (2+), 白血球増多, 低酸素血症, 胸部レ線でスリガラス様陰影を認め, 肺機能で拘束性障害と拡散能の低下がみられた. 免疫学的検査ではツベルクリン反応陰性で, 蚕体成分の一つである熟蚕尿に対する沈降抗体陽性であった. 肺組織には胞隔炎, 類上皮細胞肉芽腫, マッソン体が認められた. 入院後症状の自然改善が見られ, 血沈等が正常化し, ラ音の聴取されないことを確認して熟蚕尿による吸入誘発試験を行った. 吸入後捻髪音が出現し, 拡散能は前値に比し30%低下したため, 誘発試験陽性と判定した. 以上より本症例は蚕体成分である熟蚕尿に起因する過敏性肺炎 (養蚕者肺症) と診断した.

- 著者

- 林 麗如

- 出版者

- 日本白内障学会

- 雑誌

- 日本白内障学会誌 (ISSN:09154302)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.13-21, 2018 (Released:2018-07-05)

- 参考文献数

- 23

ルテイン (lutein, 以下, Lu) の抗酸化作用は加齢黄斑変性の予防に有効とされているが, 白内障の抑制についての効果は明確ではない. 従来の研究では異なる個体間で比較し, 遺伝, 生活習慣などの交絡因子や日々摂取量の変動について考慮されていなかった. 筆者らはこれらの影響を最小限にするため, 摂取量が一定のサプリメントを用いて, 同一人の内服前後で比較した. 両眼同程度の白内障で手術を受ける患者を対象として, 片眼の白内障手術を行い, Lu含有サプリメントを6週間内服したあと, 僚眼の白内障手術を行った. サプリメント内服前後の白内障手術時において, 血清, 房水および水晶体上皮細胞が付着している前囊を採取した. 結果として, サプリメント内服後に房水中のスーパーオキシド消去能が上昇し, 過酸化物質総量が低下した. 前囊におけるペントースリン酸回路の律速酵素であるglucose-6-phosphate dehydorgenaseの発現および蛋白質生成に関連する 18S rRNAが上昇し, 過酸化水素の透過チャンネルである aquaporin 8の発現が低下した. Lu含有抗酸化サプリメントは, 水晶体の過酸化を抑制し, 白内障の発症および進行を予防する可能性が示唆された.