1 0 0 0 IR 「市場社会」と財政--神野直彦『財政学』を読んで

- 著者

- 小林 晃

- 出版者

- 神奈川大学

- 雑誌

- 商経論叢 (ISSN:02868342)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.15-30, 2004-03

1 0 0 0 IR 財政学ノ-ト-5-

- 著者

- 小林 晃

- 出版者

- 神奈川大学経済学会

- 雑誌

- 商経論叢 (ISSN:02868342)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.p238-187, 1992-02

1 0 0 0 OA 洋画の字幕翻訳の特徴とその類型

- 著者

- 小林 敏彦

- 出版者

- 小樽商科大学

- 雑誌

- 小樽商科大学人文研究 (ISSN:0482458X)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, pp.27-82, 2000-09-29

1 0 0 0 OA カルベジロールの光学異性体別の体内動態研究

- 著者

- 小林 貴志 福本 恭子 土下 喜正 楠本 正明 上野 和行

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.8, pp.772-775, 2006-08-10 (Released:2007-11-09)

- 参考文献数

- 11

It has been reported that the pharmacokinetics and pharmacodynamics of carvedilol vary between the S- and R- enantiomers. The aim of this study was to evaluate the pharmacokinetic characteristics of carvedilol for each enantiomer and apply this in clinical practice. Serum stereoselective concentrations of carvedilol were monitored in 60 Japanese inpatients who received a fixed dose of carvedilol. The concentrations were determined by high performance liquid chromatography (HPLC). Serum carvedilol concentration/dose of administered carvedilol ratios were determined for each enantiomer (R/D, S/D). The means±SD for R/D and S/D were 85.8±264.0 (10-3kg/L) and 29.0±78.2 (10-3kg/L), respectively. The mean for R/D tended to be larger than that for S/D (p=0.11), and the dispersion of R/D was significantly greater than that of S/D (p<0.01). Although a significant positive correlation was observed between R/D and S/D, a remarkable difference was observed in a few inpatients. These results suggest that the pharmacokinetics of carvedilol are different for each enantiomer. The monitoring of the stereoselective pharmacokinetics of carvedilol is therefore necessary to ensure proper use.

1 0 0 0 OA 体格指数と舌筋の脂肪化が無呼吸・低呼吸指数に及ぼす影響

- 著者

- 玉井 和樹 小林 馨 五十嵐 千浪 小佐野 貴識

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会

- 雑誌

- 歯科放射線 (ISSN:03899705)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.21-27, 2013 (Released:2013-12-10)

- 参考文献数

- 23

Objective: In recent years, it has been postulated that a change in muscle function is associated with the etiology of obstructive sleep apnea (OSA). Saito and colleagues previously reported the impact of obesity on the properties of the lingual muscles (genioglossus and geniohyoid) in rats (Arch Oral Biol (2010; 55(10): 803-808)). However, in previous images, fat to muscle metamorphosis was not shown in humans. Here, we provide evidence of fatty metamorphosis in the lingual muscles using computed tomography (CT) images of patients with suspected OSA.Materials and methods: The subjects were 62 patients (47 male, 15 female) with suspected OSA, who visited Tsurumi University School of Dental Medicine from November 2007 to October 2011. All subjects gave informed consent to take part in the study. The subjects underwent CT evaluations at the image diagnosis department of the hospital. Sex, age, body mass index (BMI), and apnea hypopnea index (AHI) were recorded for each patient. Inferior airway space and the total value of length and width of the inferior airway space (TIAS) were also measured. The degree of fat to muscle metamorphosis was measured using CT. Aze Win image analysis software was used to set a region of interest (ROI) of 30mm2 on the belly muscle of the lingual muscles. We measured CT levels of four ROIs (both sides of the central area and both sides of the posterior area) in the genioglossus muscles and two sizes of ROI (both sides of the central area) in geniohyoid muscles. Values were quantified and compared statistically.Results: The median values (25% quartile deviation; 75% quartile deviation) of the patient's age, BMI (kg/m2), AHI, genioglossus CT level, geniohyoid muscle CT level, and TIAS were 51.50 years old (42.75, 62.25), 24.00 (22.00, 26.00), 24.35 (11.40, 36.10), 123.05 (90.95, 135.70), 111.20 (104.80, 116.30), and 34.65 (25.97, 40.62), respectively. The results of a multiple regression model were analyzed using Amos (Ver. 6) software where the standardized estimates of the BMI were -0.50 (p = 0.000) for the genioglossus muscle and -0.42 (p = 0.000) for the geniohyoid muscle. The standardized estimate of BMI of the distance of the TIAS was -0.55 (p = 0.001). The standardized estimate of AHI of the TIAS was -0.48 (p = 0.000).Conclusion: Consistent with the report of Saito et al., we showed evidence of fatty metamorphosis of lingual muscles of humans with effects of the TIAS and AHI.

1 0 0 0 OA 住吉大社御文庫貴重図書目録

- 著者

- 大阪書林御文庫講 編著

- 出版者

- 大阪書林御文庫講

- 巻号頁・発行日

- 1933

1 0 0 0 IR 卵白の加熱凝固に対するマイタケ中のプロテアーゼの影響

- 著者

- 木元 幸一 林 あつみ 草間 正夫 菅原 龍幸 青柳 康夫

- 出版者

- 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.43-48, 1994

- 被引用文献数

- 1 4

茶碗蒸しを作るときにキノコなどを入れる場合が多いが, そのときにマイタケを入れた場合, 茶碗蒸しが固まらなくなってしまうことにより, マイタケ中に存在するプロテアーゼに着目した。マイタケ中より数種のプロテアーゼを同定し, 卵白の加熱凝固阻止や, 卵白アルブミンの加熱分解への作用を調べ, 酵素的性質も明らかにした。<BR>オボアルブミンは, 卵白中に50%以上を占める加熱凝固に関わるタンパク質である。SDS-電気泳動により, オボアルブミンの分解パターンを調べたところ, 中性域と酸性域でよく分解されることが観察され, 中性プロテアーゼと酸性プロテアーゼの存在が示唆された。マイタケ抽出液のDEAE-セルロースとSephadex-G75によるゲル濾過によりプロテアーゼA, B, Cと酸性プロテアーゼが同定された。プロテアーゼAは分子量約20,000と推定され, すでに橋本らに報告されているメタルプロテアーゼと良く似た性質を示した。プロテアーゼBについては, 分子量がプロテアーゼAのおよそ2倍の約45,000と推定された。この点は, 橋本らが報告したものとは異なっており, 至適pHも7と中性的であったが, やはりメタルプロテアーゼと思われる。プロテアーゼCについては, Bと同じ分子量であったが, 至適pHは6付近であった。酸性プロテアーゼはペプスタチンで阻害される典型的なカルボキシルプロテアーゼで, 分子量は約45,000と推定された。<BR>プロテアーゼA, B, Cは, いずれもオボアルブミンを分解したが, 卵白に対しては単独では凝固阻止は見られなかった。しかし, 三種のプロテアーゼを混合すると, 凝固が妨げられた。以上, マイタケ中に未知の新たなプロテアーゼが存在することを見出し, また, 卵白の加熱凝固阻止作用についてはマイタケ中のプロテアーゼが共同で関わっていることが明らかにされた。

1 0 0 0 OA 横浜市美術館の照明設備

- 著者

- 神林 長一 大谷 正幸 本間 義朗 中矢 清司

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.Appendix, pp.114, 1989-07-03 (Released:2011-07-19)

1 0 0 0 OA ブラキシズムの心理的要因の研究 : リスク要因の分析

- 著者

- 廣瀬 俊司 建林 学 斎藤 久美 吉川 悟

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.7, pp.864-872, 2015-07-01 (Released:2017-08-01)

目的:The American Academy of Orofacial Painの用語集において,ブラキシズムは,「歯のグラインディング,喰いしばり,噛みしめなど昼間や夜間の異常機能であり,無意識下で起こり,咀嚼に因らない歯面磨滅より診断される」と定義されている.機能障害ではないが,その行動の頻度と強さによる影響が生体の耐性を超えたとき,顎口腔系に破壊的な影響を及ぼすため,適切な治療が必要とされる.しかしながら,その原因がはっきりしないため,対症療法として,主にスプリント療法が行われている.そのため本稿では,ブラキシズムによる顎口腔系の崩壊を予防するために,歯科診療室でブラキシズム患者のストレス状態を自己評価に基づき数値化する質問紙(Stress Self Evaluation Check List:ストレス・チェック)と自我状態の機能を測定するためのエゴグラムを用いて,ブラキシズムに関連する心理的要因について明らかにすることを目的とした.対象と方法:対象は327名(男149名,女178名)で平均年齢は(±標準偏差)50.5歳±17.3であった.歯科医師の診断により110名のnon-bruxer群と217名のbruxer群に分類された.自我状態の5因子(批判的な親;CP,保護的な親;NP,大人;A,自由な子ども;FC,順応した子ども;AC)とストレス度を独立変数として,ブラキシズムの有無を従属変数として,多重ロジスティック回帰分析を行った.結果:ブラキシズムの有無に対して有意な関連因子は,CP(オッズ比は1.081〔p<0.05〕),NP(オッズ比は0.929〔p<0.05〕),AC(オッズ比は1.103〔p<0.01〕)およびStress(平均値のオッズ比は2.687〔p<0.01〕)の4項目であった.AとFCについては,統計学的には有意な関連は認められなかった(n.s.).結論:ブラキシズムのリスク要因として,ストレス得点とエゴグラムの5因子(CP,NP,A,FC,AC)について,関連性を探求したが,A,FCは統計学的に有意な関連性は認められなかった.一方,Stress,CP,ACの得点が高い人にはブラキシズム(をしている人)が多く,NPの得点が高い人ではブラキシズムをしない人が多いことがわかった.

1 0 0 0 OA 頭部肢位の違いと後頭下筋群の働き

- 著者

- 上田 泰久 福井 勉 小林 邦彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C4P1164, 2010 (Released:2010-05-25)

【目的】座位姿勢において上半身質量中心位置(Th7-9)を前方へ移動すると頭部を水平に保つために下位頚椎は伸展して上位頚椎は屈曲し、後方へ移動すると下位頚椎は屈曲して上位頚椎は伸展することが観察できる。座圧中心は上半身質量中心位置を投影している重要な力学的な指標である。我々は第64回日本体力医学会大会(2009年)において「座圧中心と頚椎の回旋可動域の関連性」について報告し、左右の移動では座圧中心を頚椎の回旋側とは逆側へ移動すると回旋可動域が有意に向上したが、前後の移動では回旋可動域に有意差はない結果を得た。しかし、座圧中心の前後の移動では頚椎回旋の運動パターンが異なることが観察されたため、頭部肢位の変化により後頭下筋群の働きに違いがあるのではないかと考えた。今回、頭部肢位の違いと後頭下筋群の関係について肉眼解剖を行い観察することができたため報告する。【方法】名古屋大学大学院医学系研究科の主催する第29回人体解剖トレーニングセミナーに参加して肉眼解剖を行った。86歳男性のご遺体1体を対象とした。仰臥位で後頚部の剥皮後、左側の僧帽筋上部線維,頭板状筋,頭半棘筋を剥離し、左側の後頭下筋群(大後頭直筋,小後頭直筋,上頭斜筋,下頭斜筋)を剖出した。剖出した後頭下筋群を観察した後、他動的に頭部肢位を屈曲位および伸展位に変化させた後頭下筋群の状態を観察した。さらに、頭部肢位を変化させた状態から他動的に頚椎を左回旋させ、後頭下筋群の状態を観察した。後頭下筋群の状態はデジタルカメラを用いて撮影した。他動的な頭部肢位の変化と左回旋の誘導は1名で行い、デジタルカメラ撮影は別の検者が行った。【説明と同意】学会発表に関しては名古屋大学人体解剖トレーニングセミナー実行委員会の許可を得た。【結果】頭部肢位を屈曲位にすると上位頚椎も屈曲位となり、左大後頭直筋,左小後頭直筋,左上頭斜筋,左下頭斜筋は起始と停止が離れて緊張した状態になった。一方、伸展位にすると左大後頭直筋,左小後頭直筋,左上頭斜筋,左下頭斜筋は起始と停止が近づき弛緩した状態になった。頭部肢位を屈曲位から左回旋させると、左大後頭直筋,左下頭斜筋は緊張した状態から軽度弛緩した状態へと変化した。一方、伸展位から左回旋させると、左大後頭直筋,左下頭斜筋はより一層弛緩した状態へと変化した。左小後頭直筋,左上頭斜筋は頭部肢位に関係なく他動的な左回旋では著明な変化は観察できなかった。【考察】大後頭直筋は両側が働くと環椎後頭関節,環軸関節を伸展させ、片側が働くと同側に側屈,回旋させる。小後頭直筋は両側が働くと環椎後頭関節を伸展させ、片側が働くと同側に側屈させる。上頭斜筋は両側が働くと環椎後頭関節を伸展させ、片側が働くと同側に側屈して逆側に回旋させる。下頭斜筋は両側が働くと環軸関節を伸展させ、片側が働くと同側に側屈,回旋させる(河上ら,1998)。自動的に左回旋をする場合、左側(同側)の大後頭直筋,下頭斜筋は上位頚椎の回旋運動に大きく関与し、左側(同側)の上頭斜筋,小後頭直筋は回旋運動に対して拮抗する固定的な要素が強いと考えられている(五百蔵,1988)。後頭下筋群は筋紡錘の密度が高く非常に小さい筋群である(Kulkarni et al. ,2001)。そのため、頭部肢位の変化に伴い起始と停止の位置関係が大きく変わることは筋長に決定的な影響を与え、収縮のしやすさが変化すると考える。つまり、頭部肢位が屈曲位にある場合、後頭下筋群は緊張した状態であり収縮しやすい条件であると考えられる。一方で伸展位にある場合、後頭下筋群は弛緩した状態であり収縮しにくい条件であると考えられる。以上より、頭部肢位を屈曲位の条件では後頭下筋群が働きやすく、上位頚椎の回旋が誘導されやすい運動パターンになるのではないかと考えた。【理学療法学研究としての意義】頭部前方変位の姿勢を呈する症例では、胸椎が後彎して下位頚椎は屈曲位で上位頚椎は伸展位になり、後頭下筋群が短縮して伸張性が低下していることがある。このような症例では、後頭下筋群の伸張性を徒手的に改善させるだけでなく、姿勢と関連させて後頭下筋群が働きやすい状態にすることが望ましいと考える。本研究は、肉眼解剖により実際に後頭下筋群を観察して確認した研究である。後頭下筋群は姿勢制御においても大変重要な役割があるといわれており、ご遺体1体の観察ではあるが姿勢と後頭下筋群を関連させた理学療法学研究として意義のあるものと考えている。

- 著者

- 小林 清周

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- no.1154, pp.61-62, 1979-08

- 著者

- 小林 清周

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.1154, pp.p61-62, 1979-08

1 0 0 0 IR マーシャルの貨幣数量説

- 著者

- 小林 孝次

- 出版者

- 創価大学比較文化研究所

- 雑誌

- 創価大学比較文化研究 (ISSN:02895706)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.163-188, 1988-01-01

1 0 0 0 OA 高山氏の人柱論文について

- 著者

- 大林 太良

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.80-81, 1973-06-30 (Released:2018-03-27)

1 0 0 0 内側型変形性膝関節症に合併した鵞足炎の発生機序

- 著者

- 斉藤 正佳 赤羽根 良和 永田 敏貢 栗林 純

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.100, 2011

【はじめに】内側型変形性膝関節症(以下,内側OA)は,関節軟骨の変性を基盤とした非炎症性の疾患である.臨床的症状として動作の開始時・立ち上がり・階段昇降時に膝関節内側部痛を訴え,様々な病態を合併する.その中でも,鵞足炎はもっとも多い合併症の一つであるが,内側OAは,膝内反,下腿内旋位を呈しているため,鵞足はむしろ弛緩しており,これまでのところ,鵞足炎を有した内側OAの発症機序は明らかにされてこなかった. 今回,内側型OAの荷重・非荷重のX-pを検討する事で,鵞足炎の引き金となる特徴的な所見が得られたので報告する. 【対象および方法】平成21年4月から平成23年5月までに当院を受診し,内側OAと診断された47例47足である(男性:13例13足,女性:34例34足,年齢:68.02 ±11.21歳).OAの重症度分類は,腰野の分類で,grade 0は0例,grade1は16例,grade2 は25例,grade 3は4例, grade 4 は2例,grade 5は0例である. 方法は, 鵞足部に圧痛や同部に疼痛が認められた群を鵞足炎群(25例25足,男性:4例,女性21例,平均年齢:66.10±12.36歳)と圧痛や同部に疼痛が認められなかった群を非鵞足炎群(22例22足,男性:9例,女性13例,平均年齢:69.14±9.62歳)に分類した.つづいて,X-pより荷重時・非荷重時の大腿骨内側顆と脛骨内側顆の距離を計測(荷重時値・非荷重時値,単位:_mm_)した.さらに,非荷重時と荷重時における大腿骨内側顆の距離の差(移動量,単位:_mm_)を計測した.また,FTA,非荷重時FTAについても計測した.尚,統計学的処理はノンパラメトリック検定,Mann-WhitneyU検定を使用した.【結果】鵞足炎群の非荷重時値は7.21±3.05_mm_,荷重時値は8.33±3.23_mm_,移動量は内側へ1.12±1.61_mm_,FTAは183.91±4.75°,非荷重時FTAは181.38±2.11°であった.非荷重値と荷重値は,有意差を認めた (p<0.01).鵞足炎無し群の非荷重時値は8.26_mm_±2.2_mm_,荷重時値は7.31±2.49_mm_,移動量は外側0.96±1.13_mm_,FTAは182.77±1.82°,非荷重時FTAは180.77±2.41°であった.非荷重値と荷重値では有意差は認められなかった.また,鵞足炎群と鵞足炎無し群の非荷重時値,の有意差が認められなかったが,鵞足炎群と鵞足炎無し群の移動量の差は,有意差を認めた(p<0.001).【考察】 鵞足炎は,鵞足構成筋による鵞足腱炎と鵞足腱深層に位置する滑液包による鵞足包炎の両者を含み,スポーツ障害として代表的な疾患である.その臨床的な特徴所見は,鵞足部への圧痛や同部への動作時痛である.圧痛の原因は,脛骨回旋の不安定性により鵞足腱や鵞足滑液包表面に対する直接的な摩擦や圧迫が持続的に加わり,生理的限界を超える過大な応力が炎症を引き起こすと言われている.スポーツ障害膝における鵞足炎の発症は,外反膝・knee in toe outを呈するアライメントである事が多い.鵞足腱には伸張ストレスが加わりやすいため,その発症は理解しやすい.しかし,内側OAでは鵞足はむしろ弛緩位であるため,その肢位を考慮すると発症要因が不明となる.そこで,我々はX-pにて内側OAにおける荷重位・非荷重位を比較検討してみた.鵞足炎群と鵞足炎無し群の非荷重時値の有意差が認められなかったことから,大腿骨内側顆の形態的構造が鵞足炎を発症するとは考えられない.しかし, 鵞足炎群における非荷重時値と荷重時値の差は認められ,鵞足炎無し群では認められなかったこと,さらに,鵞足炎群の移動量と鵞足炎無し群の移動量の差も認められたことから,鵞足炎群では,荷重時に大腿骨の内側への移動量が大きくなることで,鵞足構成筋に伸張ストレスが生じ,鵞足炎が発症したと考えられる.鵞足周囲における停止部の詳細な構造は,縫工筋腱は下腿筋膜に覆われ,その間に長い線維束が存在する.縫工筋を覆っている下腿筋膜の深層にも線維束が位置し,その直下に薄筋腱が位置している.そして,半腱様筋腱,半膜様筋腱の拡張線維,内側側副靭帯という順で停止している.つまり,大腿骨の内側偏位に対して,鵞足構成筋はスタビライザーとして機能するが,縫工筋・薄筋は長い線維束や下腿筋膜で覆われているため,可動性・滑動性が少ないと考えられる.特に,薄筋腱は大腿骨内側顆の内側かつ深層を走行するため,内側偏位に対して直接的にストレスを受けやすいと考えられる.一方,半腱様筋腱の表層には,縫工筋腱・薄筋腱を覆っている様な組織・線維は存在しないため,可動性・活動性があり大腿骨内側偏位に対するストレスから免れやすいと考えられる. これらのことから,大腿骨の内側偏位には鵞足筋の中でも,縫工筋腱,薄筋腱が伸張ストレスをうけやすく,鵞足炎を生じたのではないかと考えられる.

1 0 0 0 OA 「スターリン主義とは何か」〔訳書〕ボッファ著

- 著者

- 堀林 巧

- 出版者

- 金沢大学経済学部 = Faculty of Economics Kanazawa University Kanazawa, Japan

- 雑誌

- 金沢大学経済学部論集 = Economic Review of Kanazawa University (ISSN:02854368)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.47-65, 1984-03-27

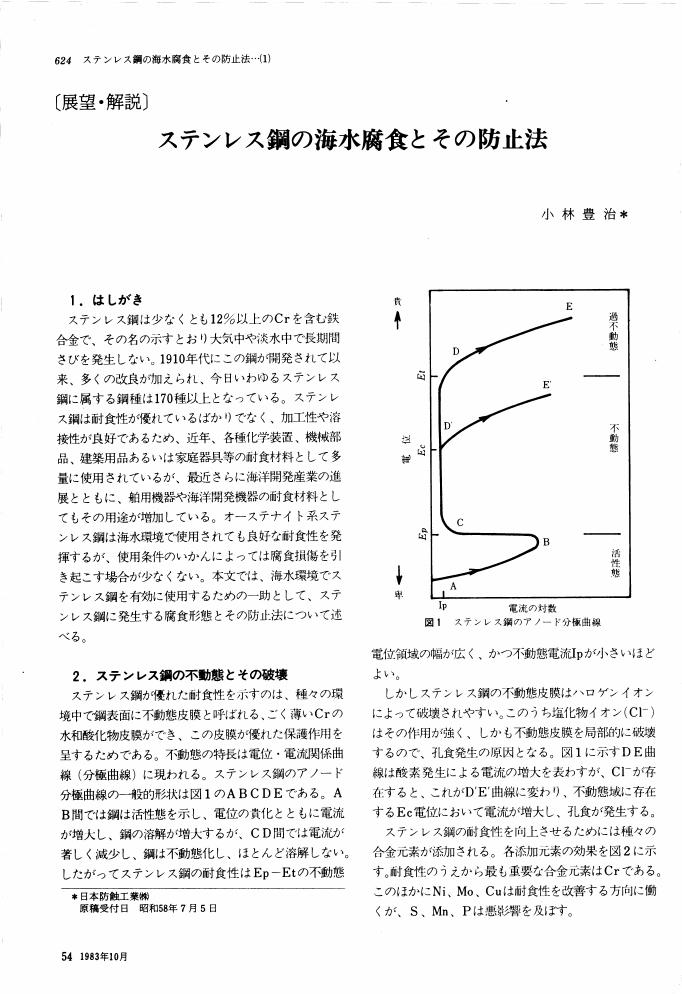

1 0 0 0 OA ステンレス鋼の海水腐食とその防止法

- 著者

- 小林 豊治

- 出版者

- 一般社団法人 ターボ機械協会

- 雑誌

- ターボ機械 (ISSN:03858839)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.10, pp.624-629, 1983-10-10 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 IR リサーチ・ヘリテージとしての森岡清美調査資料群 : 森岡調査資料との出会い

- 著者

- 小林 多寿子

- 出版者

- 一橋大学大学院社会学研究科

- 雑誌

- 一橋社会科学 (ISSN:18814956)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.3-27, 2019-11-27

Ⅰ部

1 0 0 0 IR 天皇の統治権を考える : 「ウシハク」と「シラス」を通して (小林敏男教授退任記念号)

- 著者

- 小林 敏男

- 出版者

- 大東文化大学日本文学会

- 雑誌

- 日本文学研究 (ISSN:03862070)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.1-21, 2015-02

1 0 0 0 改憲論者の憲法認識(論壇)

- 著者

- 小林 孝輔

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 世界 (ISSN:05824532)

- 巻号頁・発行日

- no.420, pp.p18-21, 1980-11