1 0 0 0 風 : 五島美代子歌集

1 0 0 0 炎と雪 : 五島美代子歌集

1 0 0 0 そらなり : 五島美代子歌集

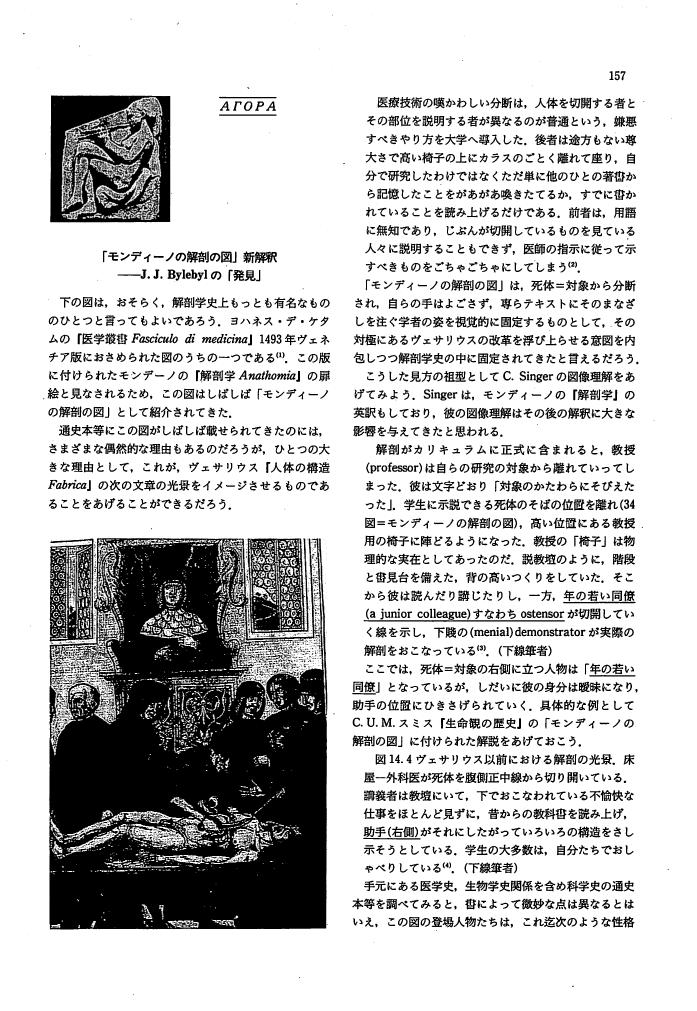

1 0 0 0 OA アゴラ 「モンディーノの解剖の図」新解釈 -J.J.Bylebylの「発見」

- 著者

- 月沢 美代子

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.191, pp.157-159, 1994 (Released:2021-03-22)

1 0 0 0 OA スティーヴン・クリソルド編、田中・柴・高田共訳 『ユーゴスラヴィア史』恒文社、1980年

- 著者

- 野原 美代子

- 出版者

- 東欧史研究会

- 雑誌

- 東欧史研究 (ISSN:03866904)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.78-80, 1981 (Released:2017-09-28)

1 0 0 0 女子高校生における『援助交際』の背景要因

- 著者

- 櫻庭 隆浩 松井 豊 福富 護 成田 健一 上瀬 由美子 宇井 美代子 菊島 充子

- 出版者

- The Japanese Association of Educational Psychology

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.167-174, 2001

- 被引用文献数

- 4

本研究は,『援助交際』を現代女子青年の性的逸脱行動として捉え,その背景要因を明らかにするものである。『援助交際』は,「金品と引き換えに, 一連の性的行動を行うこと」と定義された。首都圏の女子高校生600人を無作為抽出し, 質問紙調査を行った。『援助交際』への態度 (経験・抵抗感) に基づいて, 回答者を3群 (経験群・弱抵抗群・強抵抗群) に分類した。各群の特徴の比較し,『援助交際』に対する態度を規定している要因について検討したところ, 次のような結果が得られた。1) 友人の『援助交際』経験を聞いたことのある回答者は,『援助交際』に対して, 寛容的な態度を取っていた。2)『援助交際』と非行には強い関連があった。3)『援助交際』経験者は, 他者からほめられたり, 他者より目立ちたいと思う傾向が強かった。本研究の結果より,『援助交際』を経験する者や,『援助交際』に対する抵抗感が弱い者の背景に, 従来, 性非行や性行動経験の早い者の背景として指摘されていた要因が, 共通して存在することが明らかとなった。さらに, 現代青年に特徴的とされる心性が,『援助交際』の態度に大きく関与し, 影響を与えていることが明らかとなった。

- 著者

- 小此木美代子 池田寛子編

- 出版者

- [求龍堂 (発売)]

- 巻号頁・発行日

- 2020

- 著者

- 小此木美代子 池田寛子編

- 出版者

- [求龍堂 (発売)]

- 巻号頁・発行日

- 2020

- 著者

- 大川美術館 小此木美代子 池田寛子編集 小川紀久子翻訳

- 出版者

- [求龍堂 (発売)]

- 巻号頁・発行日

- 2018

- 著者

- 小此木美代子 池田寛子編

- 出版者

- [求龍堂 (発売)]

- 巻号頁・発行日

- 2020

1 0 0 0 OA マスターズ陸上競技記録からみたヒトの老化

- 著者

- 日野 美代子 大下 健幸 Miyoko Hino Takeyuki Ohshita

- 雑誌

- 尚絅学院大学紀要 = Research reports of Shokei Gakuin College (ISSN:13496883)

- 巻号頁・発行日

- no.71, pp.17-26, 2016-07-01

1 0 0 0 OA 組紐の伸長特性と応力緩和特性

- 著者

- 森 俊夫 岩佐 美代子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.5, pp.305-311, 1985-05-20 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 9

The extensional properties and the stress-relaxation properties of representative round and square braids were studied by changing yarn species. Silk, promix and vinylon yarns were used as the materials. Maximum load, Young's modulus, work, energy loss and resilience of the round braids were lower than those of the square ones. Difference between both braids in the recovery percentage was not found. The extensional properties except for the recovery percentage and the resilience differed more or less depending on the yarn species. As the results of the stressrelaxation experiments, the rheological properties of the braids were found to be represented by a parallel combination of three Maxwell models and an elastic moment. Much differences were found between the rheological parameters of the round and square braids. The yarn species gave a pronounced difference in the relaxation time rather than in the other parameters, such as viscosity and elasticity. These results were discussed in terms of the spatial inadaptability of yarn bundles and of the rheological properties of the material yarns.

1 0 0 0 OA 24時間稼働事業所の社員食堂におけるメニュー選択と社員の勤務形態・喫食時間の関連性

- 著者

- 奥薗 美代子 能瀬 陽子 髙山 祐美 湯面 百希奈 鈴木 新 飯田 晃生 村田 一平 永井 成美

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.2, pp.139-148, 2022-04-01 (Released:2022-05-24)

- 参考文献数

- 25

【目的】交替制勤務者が勤務中に摂取する食事の実態は不明な点が多い。本研究では,24時間稼働の事業所の勤務者を対象として,社員食堂で選択されるメニューと社員の勤務形態・喫食時間の関連性を,全営業時間で同一メニューが提供される社員食堂の給食管理データを用いて明らかにすることを目的とした。【方法】A事業所には,事務系の通常勤務者(以下,日勤群)および製造現場の3交替制勤務者(以下,交替群)の4つの勤務形態があり,それぞれが固定された喫食時間に社員食堂を利用していた。各営業時間に提供された全メニュー(主菜,副菜,麺類,単品もの,デザートに分類)は,社員食堂の給食管理システムから13日分抽出された。各メニューの選択されやすさは,選択割合(提供実績数/実来客数)で算出し,勤務形態(日勤群と交替群),および喫食時間による違いを検討した。【結果】勤務形態別では,交替群は日勤群と比べて野菜を含む副菜の選択割合が有意に低く,主食・主菜・副菜が揃うセットより麺類,単品もの・副菜のセットの選択割合が有意に高かった。喫食時間別では,深夜は他の時間帯よりも麺類と甘いデザートの選択割合が有意に高かった。【結論】交替群,なかでも深夜の時間帯の社員食堂利用者におけるメニュー選択の問題点が明らかになった。交替制勤務者が利用する社員食堂において,健康的なメニューの利用をより容易にする取組みが求められる。

- 著者

- 石澤 美代子 成瀬 祐子 水野 尚子 藤岡 由美子

- 出版者

- 学校法人松商学園松本大学

- 雑誌

- 教育総合研究 = Research and studies in education (ISSN:24336114)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.203-212, 2020-11

管理栄養士養成課程において臨地実習は必須であり、本学には臨地実習Ⅰ~Ⅳの4種類がある。そのうち臨地実習Ⅱは病院へ赴き10日間の実習を行い、終了後はパワーポイントを用いて実習の概要や課題をまとめ、大学で「対面・ブース形式」により報告会を行っている。しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大により対面が難しい状況となったので、2020年度は報告会をオンライン・ブース形式(オンライン報告会)にて行った。オンライン報告会は聴講者にはメリットが多く発表者側も有益な報告会になる可能性が示唆されたので、対面実施が難しいなかでもオンラインによる報告会は、代替方法として有用であると思われた。

- 著者

- 浅田 美代子 佐藤 珠希

- 出版者

- 日経BP社 ; 1985-

- 雑誌

- 日経マネー (ISSN:09119361)

- 巻号頁・発行日

- no.446, pp.140-143, 2019-07

──45年ぶりとなる主演映画「エリカ38」で、他人からお金をだまし取り、物欲と快楽に溺れていく詐欺師・渡部聡子役に挑んでいます。億単位のお金を詐取してタイに渡り、実年齢を20歳以上も偽って現地の男性と暮らしていた女性が起こした事件がモチーフ。映画を…

- 著者

- 今西 孝至 岩竹 柚樹 岡村 美代子 矢野 義孝 楠本 正明

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.25-32, 2021-01-10 (Released:2022-01-10)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

In order to prevent a crisis due to the increasing elderly population in 2025, home medical care should be enforced and promoted. Therefore, pharmacists are expected to play their roles in home medical care. However, pharmacists’ involvement in home medical care remains inadequate in Japan. In this study, a nationwide questionnaire survey was conducted on the awareness of visiting nurses about the roles of pharmacists in home medical care, and data were analyzed using the text mining method. A request letter was posted to 47 prefectural branches of the Japanese Nursing Association and 28 prefectural branches of The National Association for Visiting Nurse Service. Only members of these associations who agreed to participate in this survey responded. As a result, a total of 103 visiting nurses completed the questionnaires. “Distribution of medicines to the medication calendar” was one of the main medicine-related jobs performed by visiting nurses during home medical care. The majority of them (95% of visiting nurses replied “it is necessary”) indicated that pharmacists’ activity was required for home medical care. According to visiting nurses, the job expected from pharmacists in home medical care was the “centralized unitary management of medicines in collaboration with medical doctors.” In summary, our survey results suggest that an active intervention to polypharmacy by pharmacists in collaboration with home medical doctors is important for home medical care.

- 著者

- 瀬能 美代子 鈴木 芳江 竹村 晶子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.265, 2006

<b><はじめに></b>日本の女性雇用者数は増加傾向にあり、働きつつ妊娠、出産、育児を続ける女性をサポートする法整備がなされている。しかし、これらのことが女性の就労の妨げとなっていることは少なくない。今回当院で分娩した褥婦の就業状況及び法制度の知識、利用状況を知り、看護者としてどのような援助が必要なのかを考えるため、アンケート調査を実施した結果、法的制度の周知度と利用状況などを知ることが出来たので、ここに報告する。<br><b><研究目的></b> <BR>当院産婦人科外来利用者を対象に労働基準法第6章の2の知識及び、利用状況について質問紙法を用いて調査し、その実態の把握を試みる。<br><b><研究方法></b><br> (1)期間<br> ・平成17年9月-平成17年11月の2ヶ月間<br> (2)対象<br> ・当院産婦人科外来に産後1ヶ月健診に訪れた褥婦100名<br> (3)方法<br> 労働基準法第6章の2の知識と利用状況を把握するためのアンケ?トを作成し、同意のもと記入後、手渡しにて回収。統計をとる。<br><b><倫理的配慮></b><br> アンケートは無記名とし研究目的と共にこの研究以外に使用しないことを説明し同意を得て実施。<br><b><結果></b><br>育児担当者は母(自分)97名であり、妊娠発覚時の就業者は73名である。<br>(1)雇用形態<br>正社員30名(41%)、準社員8名(11%)、パート21名(29%)、アルバイト7名(10%)、事業主(自営)3名(4%)、その他4名(5%)<br>(2)妊娠発覚後の就業状況仕事を辞めた46名(63%)、産後休暇をとり継続2名(3%)、産前・産後休暇をとり継続4名(5%)、産前・産後・育児休暇をとり継続18名(25%)、休暇をとらずに継続3名(4%)対象者全員に働く女性の妊娠・出産育児に関する制度について調査した(表1)利用状況(予定を含む)(表2)<br><b><考察></b><br>産前の就職状況は73%に対し、妊娠中及び産後仕事を辞めたのは63%であった。青木1)らは、「わが国においては、近年女性の社会進出が著しいものの、今なお男は仕事、女は家事、育児、という性(別)役割分担が根強いもの事実である」と述べている。育児の中心は母親であるとの結果からも、推測ができる。産前・産後休暇・育児休業の制度は6割強の周知度に対し、その他の制度に関しては1_から_2割程度の周知である。「産前休暇」「産後休暇」「育児休業」については制度を利用しようとする状況があるものの、利用者は周知度よりも低いことがわかる。(グラフ1)。つまり知っていても利用できない現状であるとわかる。正職員以外の就業者が5割以上いることから雇用形態によっては制度が利用できないことも考えられる。<br> <b><おわりに></b><br>今回の調査により法的制度の周知が進んでいない現状が明らかになった。そこで、私達看護者が法的制度の知識普及に努め、妊婦、産婦が働きながら安心して妊娠、出産、育児を両立できるよう支援していくことが今後の課題といえる。<br> <b><引用文献></b><br>1)助産学大系5 母子の心理・社会学 青木康子 加藤尚美 平澤美恵子p99、p39、<br><b><参考文献></b><br>1) 厚生労働省平成17年3月28日「平成16年版 働く女性の実情」<br>http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0328-7a.html#zu1-9<br>2) 国民衛生の動向2003年

1 0 0 0 IR 大学生の男女平等の判断基準と母親観および精神的健康との関連性

- 著者

- 澤田 忠幸 宇井 美代子 滑田 明暢 青野 篤子

- 出版者

- 愛媛県立医療技術大学

- 雑誌

- 愛媛県立医療技術大学紀要 (ISSN:18805477)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.23-30, 2015-12-31

本研究では,社会的公正理論に基づき,6因子からなる男女平等の判断基準を測定する尺度を作成し,男女差の有無および性差観,自身の母親観,精神的健康との関連について検討を行った。その結果,性差観には男女差 が認められなかったが,男性よりも女性の方が,男女平等の判断基準として,個人の能力の原理および話し合いによる決定の原理に対して肯定的な認識を有していた。また,個人の能力の原理および二つの手続き的公正の原 理に対して肯定的であるほど,性差観が弱いことが示された。さらに,男女ともに自身の母親観は,男女平等の判断基準や性差観,精神的健康とも関連していたが,男性に比べ女性の方が,母親との関係性が精神的健康ある いは自身の生き方満足感と直接的間接的に関連することが示された。