2 0 0 0 難聴学級の現状と問題点—岡山市立内山下小学校

はじめに 昭和34年岡山市で難聴児調査が行われ中等度難聴児が全児童の約0.1%に認められた1)。彼らは普通児とろう児の中間的存在であったため教育的配慮がなされず放置されていた。昭和35年4月高原ら2)により中等度難聴児に聴能訓練,言語指導と学習指導を目的として岡山市内山下小学校にわが国で最初の難聴学級が開設された(図1)。その成果が発表されると難聴学級の必要性が痛感され日本全国でつぎつぎと開設された。そして現在小学校311校,中学校92校の難聴学級が開設されている。内山下小学校難聴学級開設以来25年が経過し,いろいろな点で変化が起きてきた。その歴史を振り返り今までの成果と難聴学級が現在抱えている問題点について検討した。

2 0 0 0 グリシン受容体

種々の神経伝達物質,ホルモン,成長因子が結合するレセプターの分子実体が遺伝子クローニングの手法を用いて次々と明らかにされつつある.これらの受容体は,構造的および機能的特徴の共通項から,3つのグループ(イオンチャンネル型,G蛋白共役型,チロシンキナーゼ型,詳しくは,本誌34巻8月号(1990)の特集を参照のこと)に分類されている.このうち,イオンチャンネル型と呼ばれるものは,細胞膜を4回貫通する受容体サブユニットが4ないし5個集まって1つのイオンチャンネルを構成するタイプのものである(図1,2).この種の受容体は,中枢神経細胞およびニューロンにより直接支配される組織細胞(骨格筋や一部の平滑筋)に存在する.他の2つのカテゴリーに属する受容体が比較的時間経過の長い反応(数分から数時間)を仲介するのに対し,イオンチャンネル型受容体は,ごく短時間(ミリ秒から秒のオーダー)で反応を仲介する.すばやい筋肉の動き,瞬時の思考などの情報処理にはイオンチャンネル型受容体が中心的役割を果たしていると考えてよい.イオンチャンネル型受容体には興奮性のものと抑制性の2つがある.前者はアセチルコリンやグルタミン酸が,また後者には,γ―アミノ酪酸(GABA)やグリシンがそれぞれ伝達物質として作用する.GABAおよびグリシン受容体は,ともにクロライドイオンの透過性を高めることにより抑制作用を引き起こすという共通点を持つが,その実体は異なる物質であることが分子レベルで明らかとなっている.GABA受容体は中枢神経系全域に存在するのに対し,グリシン受容体は下位中枢,特に脊髄に多く存在し,そこで,運動ニューロン(骨格筋を支配する神経)の興奮性を制御している.この受容体が密接に関与する疾患として筋萎縮性側索硬化症(ALS),パーキンソン病,痙性脊髄麻痺などが考えられている.

2 0 0 0 OA 骨髄系細胞の分化と転写因子C/EBPファミリー

- 著者

- 赤木 紀之

- 出版者

- 金沢大学十全医学会 = The Juzen Medical Society Kanazawa University

- 雑誌

- 金沢大学十全医学会雑誌 = Journal of the Juzen Medical Society (ISSN:00227226)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.2, pp.20-23, 2015-07-01

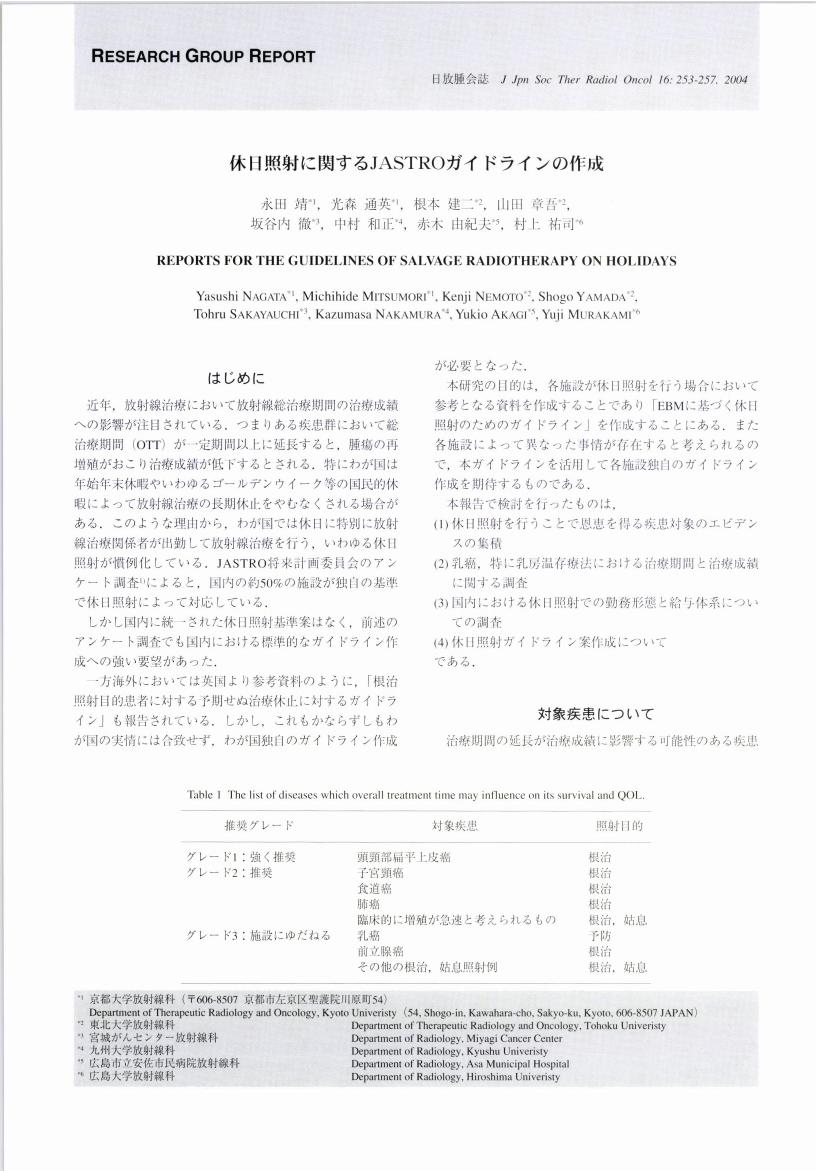

2 0 0 0 OA 休日照射に関するJASTROガイドラインの作成

- 著者

- 永田 靖 光森 通英 根本 建二 山田 章吾 坂谷内 徹 中村 和正 赤木 由紀夫 村上 祐司

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.253-257, 2004-12-25 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 23

2 0 0 0 OA 歌声らしさの知覚モデルに基づいた歌声特有の音響特徴量の分析

- 著者

- 齋藤 毅 辻 直也 鵜木 祐史 赤木 正人

- 出版者

- Acoustical Society of Japan(日本音響学会)

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.267-277, 2008-05-01

歌声特有の音響特徴量と歌声知覚の関係を検討するために,歌声らしさの知覚モデルを提案する。このモデルは,「歌声らしさという聴覚印象が複数の基本的な心理的特徴の知覚に起因する」という仮説のもと,歌声らしさと音響特徴量の対応関係の間に基本的な心理的特徴を介した3層で構成される階層構造モデルである。第1層(歌声らしさ)と第2層(基本的な心理的特徴)の関係については,多次元尺度構成法と重回帰分析によって調査した。第2層と第3層(音響特徴量)の関係については, STRAIGHTを用いた音響分析・合成と心理物理実験によって調査した。その結果, "揺れ," "響き"といった基本的な心理的特徴が歌声らしさの聴覚印象に大きく寄与しており,両者の聴覚印象には基本周波数の準周期的な振動成分であるヴィブラートとそれに同期したホルマントの振幅変調成分,及び3kHz付近の顕著なスペクトルピーク成分と同帯域の強い高調波成分がそれぞれ寄与していることが明らかとなった。更に,これらの音響特徴量を話声に付与することで歌声らしさの聴覚印象が向上する結果を得た。以上から,歌声らしさの知覚モデルを構築することで,歌声知覚における歌声特有の音響特徴量の役割について詳細に検討することが可能であることを示した。

2 0 0 0 IR 津波浸水の即時予測を目的とした津波シナリオバンクの構築

- 著者

- 近貞 直孝 鈴木 亘 三好 崇之 青井 真 根本 信 大嶋 健嗣 松山 尚典 高山 淳平 井上 拓也 村田 泰洋 佐竹 次郎 阿部 雄太 是永 眞理子 橋本 紀彦 赤木 翔

- 出版者

- 防災科学技術研究所

- 雑誌

- 防災科学技術研究所研究資料 = Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (ISSN:1347748X)

- 巻号頁・発行日

- no.430, pp.1-169, 2019-03-28

日本海溝海底地震津波観測網(S-net)などの稠密な沖合の海底水圧観測網によって得られる観測記録を用いて津波の浸水を即時に予測するための手法の開発を行った.この手法では,津波計算結果を用いて沖合の水圧変動と予測対象地域の沿岸水位分布,浸水深分布,到達時間を記録する津波シナリオバンク(Tsunami Scenario Bank; TSB)を予め用意する必要がある.理想的には,想定されるあらゆる地震による津波シナリオを登録すれば予測精度の向上が期待されるが,有限の時間と計算機資源では実現不可能である.そこで,本研究資料では,予測対象地域に対して効率的に津波シナリオバンクを構築するため の手順を千葉県九十九里・外房地域を対象とした場合の実例とともに示した.ここでは網羅性を担保するため,南海トラフや伊豆・小笠原海溝のように遠方の波源断層モデルを設定しているが,予測対象地域での沿岸水位分布の変化が大きくならないよう連続性が担保されるように波源断層モデルを間引いて計算コストを圧縮した.さらに,まずは比較的計算コストの小さい最小 90 m 格子の沖合津波計算を実施することで,沿岸に到達する津波を予め評価した上で計算コストの大きい最小 10 m 格子の陸域浸水計算を実施するようにした.陸域浸水計算においては,構造物条件の違いが与える浸水深分布への影響の評価を行った.ここでは,安全よりの「構造物が損傷しない場合」と危険よりの「構造物の損傷が大きい場合」に加えて,最も確からしい「構造物の損傷率を考慮する場合」について陸域浸水計算を実施し評価した.一方,津波浸水即時予測システムを構築する際には,情報の受け手である利用者のニーズに応じて予測に用いる構造物条件を決定する必要がある.最後に,構築した津波シナリオバンクの妥当性と予測手法(Multi-index 法)の検証のため既往津波を模擬データとして評価し,一定程度の精度が得られて いることを確認した.また,多層ニューラルネットワーク回帰をMulti-index 法と併用することで予測 精度を向上することが出来ることを確認した.We have developed a new algorithm for a real-time tsunami inundation forecast in the Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) titled "Enhancement of societal resiliency against natural disasters" using ocean bottom pressure changes taken by the Seafloor Observation Network for Earthquakes and Tsunamis along the Japan Trench (S-net). In this algorithm, we need to prepare the Tsunami Scenario Bank (TSB), which contains offshore tsunami waveforms at the observatory locations and the maximum tsunami height distributions, inundation depths and arrival times along the target coastal region. Ideally, TSB should contain tsunami information for all possible tsunami sources that may affect the target region, but it is impossible to prepare them in a finite time and computer resources. This technical note provides how we designed TSB for real-time tsunami inundation forecast and constructed the TSB for the Pacific coast of Chiba prefecture. Furthermore, to evaluate the propriety of our algorithm called the Multi-index method, we investigate pseudo tsunami scenarios represented paleo-tsunamis.

2 0 0 0 OA iPS細胞から毛様体を再生し眼疾患を治療する

- 著者

- 鈴間 潔 赤木 忠道 村上 智昭 宇治 彰人 北岡 隆 藤川 亜月茶 築城 英子 松本 牧子 木下 博文 前川 有紀 劉 美智 高見 由美子 浜崎 幸子 高橋 政代

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 挑戦的萌芽研究

- 巻号頁・発行日

- 2015-04-01

2011年に故笹井芳樹先生らのグループよりマウスES細胞から網膜を組織として3次元的に再生できることが報告された(Eiraku M, Nature 2011:472:51)。我々は再生された網膜の周辺部に形態学的に毛様体組織と類似した構造があることを発見し、故笹井先生らのグループと共同で毛様体組織を効率的に再生する方法を開発することに成功した。本研究は再生毛様体を眼内に移植することにより眼球癆の治療法開発、同時に房水にサイトカインや細胞生存因子を分泌させるという新しいドラッグデリバリーの方法を応用した眼疾患の治療法開発を目指す。今後は動物モデルへの移植研究を行う予定である。

- 著者

- 赤木 禎治 日高 淑恵 姫野 和家子 加藤 裕久

- 雑誌

- 日本小児循環器学会雑誌 = Acta cardiologica paediatrica Japonica (ISSN:09111794)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.72-74, 2003-03-01

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- 赤木 玲子 赤木 正明

- 出版者

- 岡山県立短期大学

- 雑誌

- 岡山県立短期大学研究紀要 = BULLETIN OF OKAYAMA PREFECTURAL JUNIOR COLLEGE (ISSN:02871130)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.55-59, 1991-12-25

- 著者

- 網岡 尚史 渡邊 敦之 大塚 寛昭 赤木 達 麻植 浩樹 中川 晃志 中村 一文 森田 宏 小谷 恭弘 新井 禎彦 笠原 真悟 佐野 俊二 伊藤 浩

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.SUPPL.1, pp.S1_110, 2017-08-28 (Released:2018-08-28)

症例は17歳男性.4年前より運動時に胸痛,失神を認め,症状は増悪傾向であった.他院にて電気生理学的検査まで含めた諸検査を施行するも原因不明であり当院に紹介,入院精査となった.入院時に施行したトレッドミル負荷試験にて心電図上,aVRにST上昇が出現,補充調律に移行,また著明な血圧低下,胸部絞扼感,前失神症状を呈した.冠動脈の器質的異常を疑い冠動脈CTおよびCAGを施行したところ左冠動脈は右冠尖起始であり,主幹部は大動脈と肺動脈に挟まれ圧迫,変形していた.失神の原因は左冠動脈圧排による虚血と診断し心臓血管外科に紹介,手術加療の方針となった.冠動脈起始異常は臨床上,しばしば認められる先天的異常であるが,若年者の突然死の原因ともなり得る.若年者における繰り返す失神の一因として冠動脈起始異常は考慮すべきと考えられ,啓蒙的に報告する.

2 0 0 0 活性酸素種によるアレルギー疾患発症機構の解明

(1)超酸化カリウムは1-10mMの濃度範囲で、濃度に依存して肥満細胞からのヒスタミン遊離を誘発した。その遊離は温度およびエネルギー依存的であり、細胞破壊的でない脱顆粒によるものであった。細胞内の遊離Ca^<2+>濃度の上昇を伴い、細胞膜においてlysophosphatidylcholineの生合成が促進された。細胞内cyclic AMP濃度を上昇させる薬物や細胞内Ca^<2+>貯蔵部位からのCa^<2+>遊離を抑制する薬物によってはヒスタミン遊離は抑制されなかった。以上のことより、超酸化カリウムによるヒスタミン遊離には、細胞膜の透過性亢進によるCa^<2+>の流入が関与していることが明らかになった。超酸化カリウムによるヒスタミン遊離に対して、酸性抗アレルギー薬は抑制作用を示さなかったが、膜安定化効果を有している塩基性抗アレルギー薬は抑制効果を示した。(2)ラット門脈結紮一再潅流による血圧および心拍数の変動に液性因子が関与することがparabiosis実験により明らかになった。その液性因子は、血圧および心拍数の変動が抗酸化剤であるアスコルビン酸や鉄キレート剤であるdeferoxamineにより抑制されたことより、活性酸素種であることが強く示唆された。また、門脈結紮により血中ヒスタミン量が増加し、空腸粘膜のヒスタミン含量の有意な減少が明らかになった。さらに、再潅流により肝臓、心臓、空腸の組織ヒスタミン含量の有意な増加も明らかになった。以上の結果より、門脈結紮により血流低下が誘発された肝臓よりも、うっ血が生じている腸組織からヒスタミンが遊離されること、また、活性酸素種によりヒスタミン生合成系が賦活されることが示唆された。

- 著者

- 赤木 庚

- 出版者

- 日本図書館協会

- 雑誌

- 図書館雑誌 (ISSN:03854000)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.53-57, 1974-02

- 著者

- 上野 隆登 吉田 一郎 犬塚 裕樹 堀田 まり子 鳥村 拓司 安陪 等思 香野 修介 林 明宏 渡邊 誠之 赤木 禎治 松尾 和彦 淡河 善雄 高城 喜典 宮崎 洋 佐田 通夫

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.5, pp.303-308, 2004-10-25 (Released:2011-02-07)

- 参考文献数

- 8

医学部4年生の基本的臨床技能実習時に実施するOSCEと筆記試験, 5年生の臨床実習終了時に実施するOSCEと筆記試験, 6年生に実施する卒業試験を各1年ごとすべて受験した96名の医学部学生を対象に各学年次の成績に関する解析を行い, 卒業できた6年生と留年した学生間, および医師国家試験合格者と不合格者間の各年次における試験の合計点の平均値の比較検討, 卒業と国家試験への各学年試験成績の関連性の検討も行った. 各学年次試験成績は各学年間で有意な正の相関を示した. 卒業できた6年生と卒業できなかった学生間の各学年次試験成績の平均値は卒業生の方が卒業できなかった学生群に比較して有意に高い点数であった. また, 国家試験合格者群と不合格者群との各学年次試験成績の比較では, 各年次共に国家試験合格者群の方が高い点数であり, 6年次成績では有意差が見られた. これらの結果より, 医学部4年生に実施する基本的臨床技能実習と5年生の臨床実習が6年生の卒業試験成績に繋がり, ひいてはその成績が医師国家試験の結果に影響を及ぼすことが示唆された.

2 0 0 0 怒りの感情音声における音響特徴量の分析

- 著者

- 平館 郁雄 赤木 正人

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.744, pp.43-50, 2002-03-21

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2

本研究では、怒りの感情音声における音響特徴量(基本周波数・パワー・持続時間・フォルマント周波数・スペクトル)と聴覚印象との関係を調べることを目的とする。本稿では、扱う感情を「Cold Anger(押し殺した怒り)」「Hot Anger(激しい怒り)」とし、「Neutral(平静)」音声との音響特徴量の比較を基に、音響特徴量の変動が大きいと考えられるアクセント部の分析を行った。その結果、感情間でいくつか相違が見られた。((1)基本周波数・パワーに関しては、「Hot Anger」のアクセントレベル上昇時の変化率が最も大きい。(2)「Cold Anger」のアクセント部の母音の持続時間が最も短い。(3)フォルマント周波数に関しては「Hot Anger」は「Neutral」より高い。(4)スペクトルに関しては「Hot Anger」における高帯域で強調されている。)そして、分析結果から感情音声の合成音を作成するための規則を導出した。

2 0 0 0 OA 音声に含まれる感情情報の認識 : 感情空間をどのように表現するか

- 著者

- 赤木 正人

- 出版者

- 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.8, pp.393-398, 2010-08-01

音声対話などの音声によるコミュニケーションでは,「何を話しているか」という言語情報だけではなく,これ以外の情報,例えば個人性(性別,年齢),感情・健康状態,声質などの言語以外の情報が多数送受される。これらの情報を多分に含む音声は,Expressive Speech と呼ばれている。音声によるコミュニケーションでは,言語情報だけではなくこれらの情報にも重要な役割が含まれていると言われており,音声対話の精緻な解析のためには,これら双方を考慮する必要がある。本稿では,工学よりの目的(機械による感情の認識)を設定した上で,音声及び聴覚分野においてこれまでに得られた言語以外の情報の知覚に関する知見を取り混ぜながら,機械による感情の認識という目的に向かうための基本的考え方をどのように構成すれば良いかについて,思想まで踏み込んで解説する。

2 0 0 0 フェティシズム行為児童の分析

- 著者

- 赤木 正典

- 出版者

- 一般社団法人日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.1-15, 1969-06-25

2 0 0 0 白河院と堀河天皇--院政初期の院と天皇

- 著者

- 赤木 志津子

- 出版者

- 神道学会

- 雑誌

- 神道学 (ISSN:05830680)

- 巻号頁・発行日

- no.53, pp.21-35, 1967-05

- 著者

- 武田 翔太 花光 美香 松延 拓生 赤木 徹也 足立 啓

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎 (ISSN:13414518)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.755-756, 2010-07-20