1 0 0 0 OA 在宅人工呼吸療法の現状と問題点 : 1歳7ヶ月で在宅移行した事例を通して

- 著者

- 宮谷 恵 小宮山 博美 鈴木 恵理子

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児看護学会

- 雑誌

- 日本小児看護研究学会誌 (ISSN:13404377)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.66-71, 1998-12-20 (Released:2017-09-08)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA ファシズムに至る病い

- 著者

- 鈴木 正仁

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.17-40,111, 1978-11-30 (Released:2017-02-28)

Recently many books and studies concerning Adolf Hitler have been introduced to the public. It seems to me that deep-rooted influences of Hitler or Fascism and requirements of the times are even now hiding behind that phenomenon. In this paper, I want to pursue the study of the problem focussing upon the attitude of a political leader. Fascism can be defined as ‘active nihilism'. According to Weber's theory, a political leader tends to have vanity and, as the result of it, loses his ideal with hardly any consciousness, while he is wielding political power. And then, when he makes further attempts to maintain and expand his political movement without possessing an ideal, he cannot help destroying other movements. Such a state may be considered 'active nihilism' as Rauschning indicated. Thus a political leader becomes Fascist in the end.

1 0 0 0 ダイヤモンド・オンライン発 学校休校は専門家会議「完全スルー」で決まった、社会不安を生みかねない : 岡部信彦 : 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議委員、川崎市健康安全研究所所長インタビュー

- 著者

- 岡部 信彦 鈴木 洋子

- 出版者

- ダイヤモンド社

- 雑誌

- 週刊ダイヤモンド = Diamond weekly

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.12, pp.125-124, 2020-03-21

- 著者

- アラル シナン 立哉 鈴木

- 出版者

- ダイヤモンド社

- 雑誌

- Harvard business review = Diamondハーバード・ビジネス・レビュー (ISSN:24323578)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.18-33, 2019-01

1 0 0 0 IR 書評 中島隆博『殘響の中國哲學--言語と政治』

- 著者

- 鈴木 達明

- 出版者

- 中國文學會

- 雑誌

- 中國文學報 (ISSN:05780934)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, pp.195-209, 2008-04

1 0 0 0 OA 大正の秋田 : 附・商工人名録

1 0 0 0 OA 一側肺全摘除術患者における術後合併症の検討

- 著者

- 齋藤 康人 柳澤 千香子 押見 雅義 鈴木 昭広 礒部 美与 高橋 光美 洲川 明久

- 出版者

- 公益社団法人 埼玉県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.14, pp.21-27, 2007 (Released:2007-05-15)

- 参考文献数

- 24

肺癌術後心肺合併症に影響する因子や術後離床日数及び在院日数との関係について術式別に検討した報告は少ない。今回我々は一側肺全摘除術患者の術前・術中因子が術後心肺合併症に影響するか,また,術後心肺合併症の有無が術後離床日数及び在院日数に影響したかを検討した。対象は当センターで肺癌による一側肺全摘除術を施行し術前術後リハビリテーションを行った連続42例とした。対象を術後心肺合併症非合併群(N群)と心合併症群(C群),肺合併症群(P群)に分類し,術前・術中因子,術後離床日数・在院日数を比較した。術前・術中因子の比較では術側,N群とC群との間での麻酔時間,N群とP群との間でのFEV1.0%に有意な差が認められた(p<0.05)。術後離床日数・在院日数の比較ではN群とC群との間で術後離床日数に,N群とP群との間で術後在院日数に有意な差が認められた(p<0.05)。以上より,手術中の不整脈や循環不全などにより麻酔時間が延長した症例やFEV1.0%が低下している症例では,慎重かつ重点的な術前術後リハビリテーションアプローチが必要と考えられた。また,C群では術後離床までの日数が遅延していたことから,今後は心合併症症例に対する術後リハビリテーションプログラムや実施基準について長期的に検討していきたい。

1 0 0 0 OA 住民意識・行動を考慮した津波避難シミュレーションモデル

The purpose of the present study is to develop and improve the simulation model of tsunami attack evacuation by including the experience, recognition, and knowledge of the people in each area affected by tsunamis. Firstly, we carried out two field surveys to clarify various factors that influence selection of evacuation routes for making a synthetic judgment model. We determined regional knowledge, altitude, road information, road signs, following process, and functions on the route to be major factors in the route selection. A comparison with results of a field survey in the case of a tsunami evacuation drill at the coastal village in Sendai city shows that with the improved model, we obtained more than 80% agreement on selection of evacuation routes and time to the safety area. Secondly, we designed a questionnaire to be distributed at the time of the drill, which provided us with information to determine route selection process, parameters and initial conditions of the evacuations. Furthermore, the improved model, including means of evacuation, such as by foot or in vehicles, is developed and applied to this area. In the case assuming that all residents evacuate at the almost same time in the night, it is suggested that most traffic congestion occurs on the major roads, which long time it takes people to complete the evacuation.

1 0 0 0 住民意識・行動を考慮した津波避難シミュレーションモデル

- 著者

- 鈴木 介 今村 文彦

- 出版者

- 日本自然災害学会

- 雑誌

- 自然災害科学 (ISSN:02866021)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.521-538, 2005-02-28

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

The purpose of the present study is to develop and improve the simulation model of tsunami attack evacuation by including the experience, recognition, and knowledge of the people in each area affected by tsunamis. Firstly, we carried out two field surveys to clarify various factors that influence selection of evacuation routes for making a synthetic judgment model. We determined regional knowledge, altitude, road information, road signs, following process, and functions on the route to be major factors in the route selection. A comparison with results of a field survey in the case of a tsunami evacuation drill at the coastal village in Sendai city shows that with the improved model, we obtained more than 80% agreement on selection of evacuation routes and time to the safety area. Secondly, we designed a questionnaire to be distributed at the time of the drill, which provided us with information to determine route selection process, parameters and initial conditions of the evacuations. Furthermore, the improved model, including means of evacuation, such as by foot or in vehicles, is developed and applied to this area. In the case assuming that all residents evacuate at the almost same time in the night, it is suggested that most traffic congestion occurs on the major roads, which long time it takes people to complete the evacuation.

1 0 0 0 成長期投球障害肩の問題点と治療

小中学生の投球障害肩の身体特性と保存療法における治療成績を検討することを目的とした.投球側肩痛を主訴に受診し,復帰までの経過観察が可能であった小中学生の野球による投球障害肩15例(平均12.4才)を対象とした.検討項目は単純レ線像の異常の有無により上腕骨近位骨端線損傷無し群(Pain群)と上腕骨近位骨端線損傷群(LLS群)の2群に分類し,機能低下部位,LLS群の骨端線修復までの期間,投球禁止期間,復帰までの期間を比較検討した.機能低下部位について2群間では有意差を認めなかったが,柔軟性やバランス能力などの機能低下を両群ともに高率に認めた.投球禁止期間,復帰までの期間はLLS群では有意に長期間を要した.投球障害の治療は単なる投球禁止のみではなく,メカニカルストレスの軽減や投球フォーム改善へ向けた柔軟性の獲得や機能低下部位に対する運動療法を行うことが重要であると考える.

1 0 0 0 OA TC 43(音響)本体の規格審議の動向について

- 著者

- 鈴木 正崇

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, pp.46-47, 2014

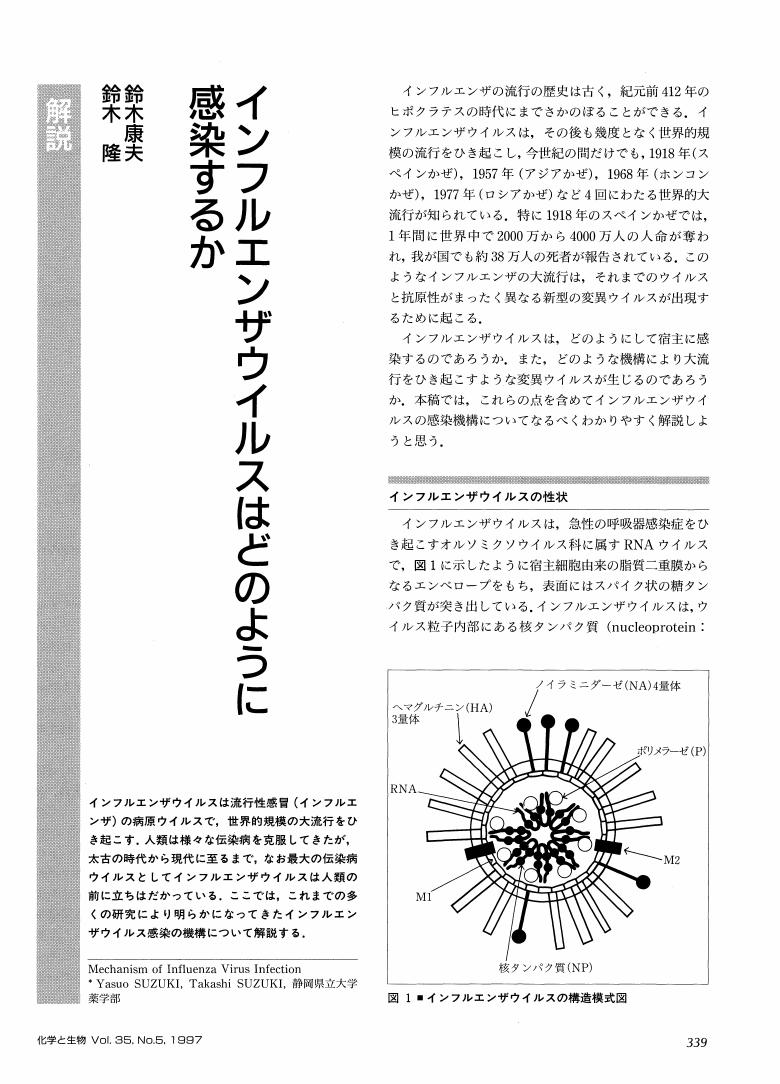

1 0 0 0 OA インフルエンザウイルスはどのように感染するか

- 著者

- 鈴木 康夫 鈴木 隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.5, pp.339-345, 1997-05-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 25

1 0 0 0 OA 野菜・果物摂取量に関する心理社会的要因の性・年齢階級別の特徴

- 著者

- 森 直子 小柏 道子 山下 式部 藤井 わか子 上田 伸男 本間 裕人 鈴木 久雄 益岡 典芳 汪 達紘

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.191-200, 2020 (Released:2020-04-01)

- 参考文献数

- 44

野菜・果物摂取に関する心理社会的要因について性・年齢階級別の特徴をまとめた。 2011年10月-2013年6月の間、中国地方と近畿・九州地方の一部および関東地方に在住する18歳以上の男女3,179人を対象に自記式調査にて横断研究を行った。 高齢世代ほど野菜・果物の自己申告摂取量が多く、野菜の自己申告摂取量が多い者は、全年代とも「自己効力感」および「態度」の得点が高く、「障害」の得点は低いことが分かった。一方、果物摂取に及ぼす同要因として、全年代で「自己効力感」および「態度」、18-20歳代では「社会的支援」が重要要因であると推定された。同要因オッズ比を見ると「責任」、「自己効力感」、「態度」、「障害」、「態度」および「知識」は女性で世代差がある一方で、男性では「態度」および「知識」以外には差がなかったことから、性・年齢階級別に差があることを考慮し野菜・果物摂取量増加に向けた取り組みをする必要がある。

1 0 0 0 OA 遠隔地にあるBluetooth機器間のシームレス接続手法の実装

- 著者

- 津田一磨 鈴木秀和 旭健作 渡邊晃

- 雑誌

- マルチメディア、分散協調とモバイルシンポジウム2013論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, pp.805-811, 2013-07-03

Bluetooth に代表される近距離無線技術の発達により,ホームオートメーションの普及が期待されている.今後,宅内にある近距離無線通信機器を外出先から操作したいという要求が高まると考えられる.しかし,このような機器には通信可能範囲に制限があり,外出先から直接操作することができない.我々は,Bluetooth 機器のハードウェアとソフトウェアの間で交換されるコマンド等をインターネット経由で転送することにより,遠隔地の Bluetooth 機器へ接続する手法を提案している.提案手法により,ユーザは Bluetooth 機器の位置を意識することなく,一般のBluetooth アプリケーションを用いて近傍および遠隔地にある Bluetooth 機器とシームレスに接続することができる.本稿では,提案手法の検証を行うため,Linuxカーネルへのモジュール実装を行った.これにより,Bluetoothのコマンド等をインターネット経由で転送できることを確認した.

1 0 0 0 OA アユおよびその餌飼料の揮発性成分の同定

- 著者

- 平野 敏行 章 超樺 森下 昭寿 鈴木 健 白井 隆明

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.547-557, 1992 (Released:2008-02-29)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 22 35

The volatile compounds collected on a porous polymer Tenax TA from wild and cultured ayu fish were evaluated by GC-sniffing and identified by GC-MS. GC-pattern and odor quality of wild ayu were similar to that of cultured ayu. The main compounds responsible for a cucumber-like and/or watermelon-like aroma were identified as (E, Z)-2, 6-nonadienal, (E)-2-nonenal, and 3, 6-nonadien-1-ol; (E, Z)-2, 6-nonadienal play a significant role in the characteristic aroma of ayu. However, by the same analytical experiment, it was shown that carbon-9 carbonyls and alcohol were not detectable in river algae eaten by wild ayu and in artificial diets for ayu culture.

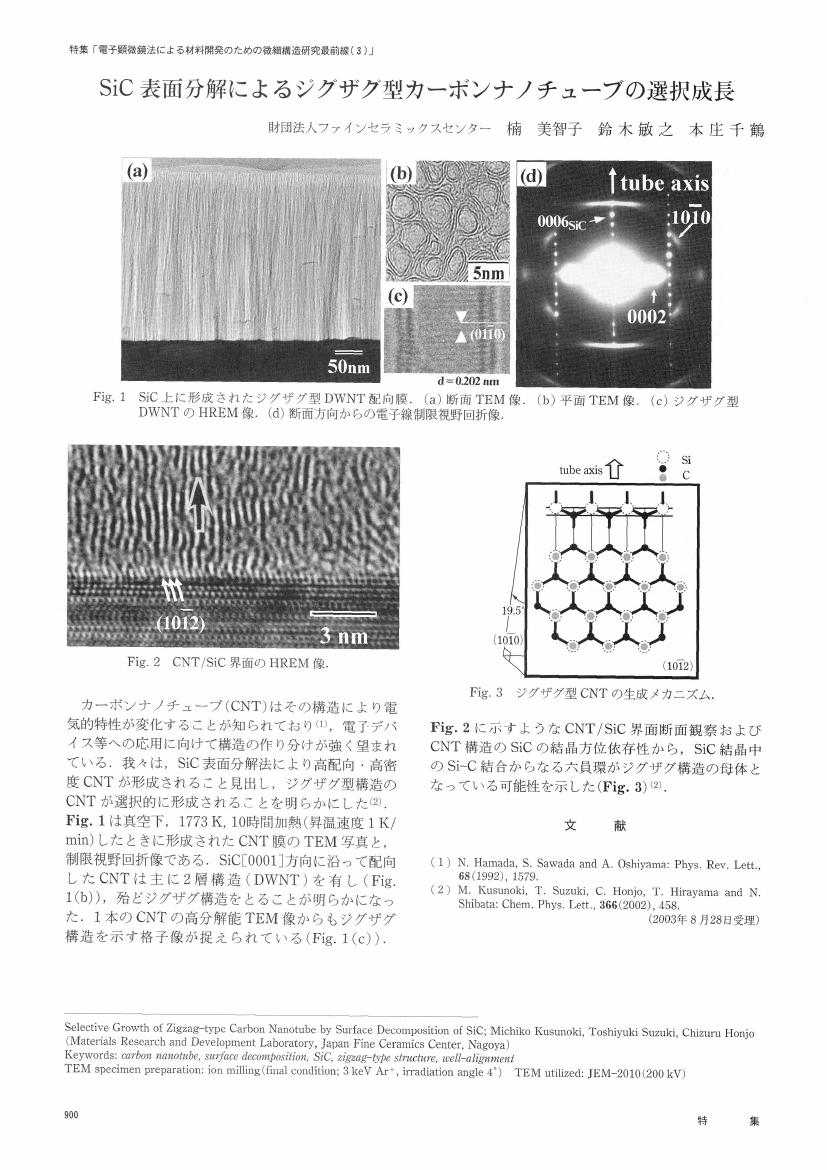

1 0 0 0 OA SiC表面分解によるジグザグ型カーボンナノチューブの選択成長

- 著者

- 楠 美智子 鈴木 敏之 本庄 千鶴

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.12, pp.900, 2003-12-20 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- 田中 泉 田中 美香 石渡 明子 槫松 文子 佐藤 明子 鈴木 桂子 石原 弘

- 出版者

- Journal of Radiation Research 編集委員会

- 雑誌

- 日本放射線影響学会大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, pp.160, 2007

レトロトランスポゾンIntracisternal A-particle (IAP) DNA element は二つのLTRに挟まれたgag-pol遺伝子を所持するユニットであり、反復配列として正常マウスゲノムに数千コピー含まれている。これに由来するRNAは多くの正常細胞に含まれており、レトロトランスポジション機構により逆転写されてゲノムに組み込まれ、周囲の遺伝子に影響を及ぼす潜在性の内在変異原である。これまで我々はC3H/Heマウスにおける放射線誘発骨髄性白血病細胞においてIAP媒介性のゲノム異常の頻発することから放射線障害の過程においてレトロトランスポジションの頻発することを示唆してきた。細胞内には膨大な量のIAP類似核酸が存在するために、IAPの逆転写を解析することは困難であったが、IAP RNAの逆転写過程を解析するために逆転写レポーター遺伝子測定系を開発し、放射線による逆転写促進を見出したので報告する。<BR> 特殊なマーカー塩基配列を組み込んだIAP RNAを強制発現するようにデザインした逆転写解析用のトランスジーンを構築した。これを安定導入したRAW264.7細胞の核酸分析により、レトロトランスポジションの一連の過程の生成物であるtRNA-Pheをプライマーとした初期cDNA、逆転写中間過程のcDNA群、最終逆転写産物である完全長cDNAおよびcDNAの組み込まれたゲノム部位の同定により、レトロトランスポジションの発生を証明した。さらに、これらの逆転写中間過程のcDNA類のreal-time (RT-)PCRによる極微量定量技術の確立に成功した。この安定導入細胞に1-5GyのX線を照射したところ、線量にほぼ依存して逆転写物量が増加したが、RNA量に変動は見られなかった。このことからIAP RNAの逆転写過程が放射線により促進することが示された。

1 0 0 0 OA 補完代替医療学の展望

- 著者

- 鈴木 信孝

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.693-702, 2006-11-01 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2 1

補完代替医療は近年脚光をあびており、Complementary and Alternative Medicine (CAM) と呼ばれている。CAMとは具体的には、サプリメント (健康補助食品) 、ハーブ療法 (ハーブティー、アロマセラピー) 、鍼灸、指圧、気功、伝統医学、温泉療法、音楽療法、抗加齢医学等々を包含している。米国では国立補完代替医療センター (NCCAM) が設立され、全米の少なくとも60%医学校で代替医療の講義が行われている。また、米国の健康保険組合はCAMのうちカイロプラクティックと鍼灸治療を給付の対象にし始めた。我が国のCAMの種類は、サプリメント42.0%、マッサージ31.2%、リフレクソロジー20.2%、アロマセラピー14.6%、指圧13.2%、ハーブ12.3%であり、サプリメントを使っている患者が圧倒的に多いことが注目されている。そこで、本稿ではCAMの中でも特にサプリメントについて概説した。