1 0 0 0 IR ベローナが解き放たれる時--啓蒙期ヨーロッパの戦争論と平和論 (特集 「戦争」)

- 著者

- 鈴木 直志

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.1, pp.71-97, 2010-01

フランス革命・ナポレオン戦争は、それまでの限定的な王朝戦争から苛烈な国民戦争へと戦争の性格を激変させたことから、ヨーロッパ戦争史の一大転換期として広く知られている。現代ドイツの歴史家クーニッシュはこの変容のことを「戦争の女神ベローナの解放」と表現したが、彼も指摘するようにこの過程は、思想史の次元では革命前の啓蒙期からすでに始まっていた。本稿は、この啓蒙の時代に交わされた戦争と平和の論議、中でも、わが国ではまったく知られていない戦争肯定論を中心にして、思想史におけるベローナの解放過程を明らかにするものである。その際とりわけ強調されるのは、永久平和論と戦争肯定論が、市民的公共圏の成立とバトリオティズムの議論を背景にして、表裏一体の関係にあったことである。両者はいわゆる啓蒙の弁証法の関係に立ちながら、戦争が本来もつ破壊的性格をそれぞれの論理で再び露呈させ、ベローナを解き放ったのであった。

1 0 0 0 善福寺風致協会の活動の変遷についての研究

- 著者

- 中島 直人 西村 幸夫 北沢 猛 鈴木 伸治 遠藤 新

- 出版者

- 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画. 別冊, 都市計画論文集 = City planning review. Special issue, Papers on city planning (ISSN:09131280)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.37-42, 2000-10-13

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 鈴木 秀人

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.221-233, 1995-11-10 (Released:2017-09-27)

The educational movement "Kyouiku-gijyutsu-housokuka-undou" started in 1984. This movement emphasizes practical teaching methods without the sufficient examination on the objectives and the contents of school subjects; thus aims at the generalization of the normally diversified teaching skills. The purpose of this study is to especially examine the plans for physical education lessons in this movement. The fact that this movement has not sufficiently examined the objectives and the contents of education does not signify that the plans for physical education lessons in this movement is detached from the various philosophies of traditional physical education lessons. This inconspicuous relation between the plans for physical education lessons in this movement and the theories of physical education lessons of the past will be the focal point of this study. The analysis conducted in this study on the objectives proposed by Youichi Mukouyama, the founder of this movement, exposed an evident similarity between the Mukouyama's way of thinking on physical education lessons and one of the past philosophies of physical education "education-through-the-physical" which had been popular from 1945 to 1970's in Japan. Consequently, his way of thinking implicitly reflects the philosophies of "education-through-the-physical". This implies the possibility that the teachers like Mukouyama who don't examine the objectives or contents of education could not escape the influence of the educational paradigm of the past and are constricted to the reproduction of the deficient traditional lessons.

1 0 0 0 OA 精巣腫瘍78例の臨床的検討

- 著者

- 鈴木 和浩 小沢 雅史 中里 晴樹 黒川 公平 林 雅道 神保 進 小林 幹男 鈴木 孝憲 今井 強一 山中 英寿

- 出版者

- 泌尿器科紀要刊行会

- 雑誌

- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.197-203, 1995-03

74例の胚細胞腫瘍のうち,47例がセミノーマ,27例が非セミノーマであった。4例の非胚細胞腫瘍があった。セミノーマでは非セミノーマに対して高齢発生,低ステージであった。病期1では経過観察した1歳の卵黄嚢腫瘍の1例が再発したが,化学療法にて救命可能であった。病期2では初回に照射療法を施行した3例のセミノーマ,および非セミノーマで再発が認められた。1例のみ救命可能であった。病期3では1例が再発,5例が初回治療より抵抗性を示した。前例死亡した

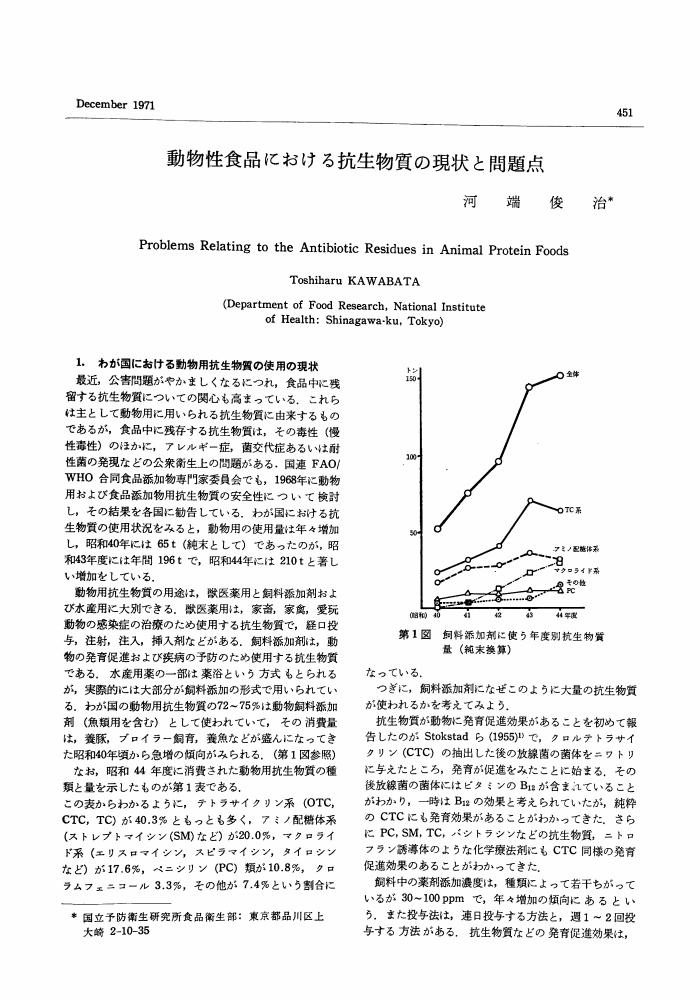

1 0 0 0 OA 動物性食品における抗生物質の現状と問題点

- 著者

- 河端 俊治 慶田 雅洋 鈴木 昭

- 出版者

- Japanese Society for Food Hygiene and Safety

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.6, pp.451-458, 1971-12-05 (Released:2010-03-01)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 乳房再建手術中の座位への体位変換

- 著者

- 鈴木 愛弓 山川 知巳 大西 文夫 三鍋 俊春

- 出版者

- 一般社団法人 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会

- 雑誌

- Oncoplastic Breast Surgery (ISSN:24324647)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.17-21, 2019-03-28 (Released:2019-03-30)

- 参考文献数

- 6

乳房の形態は立位で下方へ懸垂した状態であり, 仰臥位では乳房が外側上方へ移動する。よって, 乳房再建手術で術中座位が必須となる。当院での乳房再建術中の体位変換の方法を述べるとともに, その所要時間や注意点について検討した。座位の方法は, 手術台上仰臥位にて腰と台の屈曲点を合わせる。必要ならば, 台を頭側に延長する。膝関節に約10cmのクッションを挿入し, 大腿・下腿の2ヵ所を抑制帯で固定する。両上肢は開大位で仮固定, 消毒して術野で調整可能とする。術中の体位や肢位の変更で, 乳房下溝や下垂量, 乳房外側の膨らみ, 前腋窩ヒダにおける左右対称の形態確認ができた。インプラント再建では準備時間に対し手術時間の割合が大きく, 自家組織再建よりも非効率的であった。小さい乳房では肢位の影響が小さく, 上肢の消毒が省略できると考えた。また, 上半身の傾きに注意を要した。

1 0 0 0 OA 上部および下部腹直筋における筋機能の相違

- 著者

- 三浦 雄一郎 福島 秀晃 鈴木 俊明

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.33 Suppl. No.2 (第41回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0848, 2006 (Released:2006-04-29)

【はじめに】腹直筋は腹筋群の一つであり、体幹屈曲の主動作筋である。外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋が側壁にて層状の構造を呈しているのに対し腹直筋は単独で縦走している。しかし、その構造は第一に4~5つの腱画にて区分されていること、第2に腹直筋鞘の中に納まっていることなど特徴的である。そのため腹直筋の上部、下部の筋線維に機能の相違があると推察され、筋電図学的分析がなされてきた。しかし、その違いは未だに明確にされていない。そこで今回、胸郭と骨盤の連結が比較的少ない基本肢位での肩関節屈曲運動を運動課題とし、腹直筋の上部と下部の筋機能を筋電図学的に分析したので報告する。【対 象】対象はインフォームド・コンセントの得られた整形外科的、神経学的に問題のない健常者5名、両側10例とし、平均年齢は29.2歳であった。【方 法】測定筋は上部腹直筋、下部腹直筋、外腹斜筋とした。筋電計はmyosystem 1200(Noraxon社製)を用いて測定した。電極部位はNgらによる研究結果を参照とした。座位で体幹の前傾角度を30度に設定し、上肢を下垂させた肢位を基本肢位とした。基本肢位にて肩関節を30°、60°、90°、120°、150°位で保持させた。負荷は体重の3%の錘を肩関節内外旋中間位、前腕回内外中間位にて把持させた。測定時間は5秒間とし、3回施行した。基本肢位における筋積分値を基準値とし、各角度における筋積分値相対値を求めた。3回の平均値をもって個人のデータとした。統計処理は分散分析をおこない、事後検定にはTurkeyの多重比較検定を用い、有意水準を5%以下とした。【結果および考察】肩関節屈曲角度の増加に伴い、外腹斜筋と上部腹直筋は有意な筋活動の増加を認めた。下部腹直筋に関しては肩関節屈曲角度を増加させても筋活動の変動が少なかった。肩関節屈曲角度の増加により前鋸筋の作用で肩甲骨を上方回旋させるが、この時同側の外腹斜筋による胸郭安定化が必要になる。本研究において肩関節屈曲角度の増加に伴い外腹斜筋の筋活動は漸増的に増加した。更に外腹斜筋の強い筋収縮を発揮させるためには腹直筋の収縮によって腹直筋鞘の緊張を高めることが重要と考える。本研究結果は肩関節屈曲運動に必要な胸郭安定化に外腹斜筋と上部腹直筋が関与することを示唆している。Filhoらは体幹屈曲および背臥位での四肢の空間保持を含む7つの運動課題を健常者に実施させたが腹直筋の各部位の相違は明確にならなかったと報告している。これは胸郭と骨盤を連結させる要素が入った運動課題では上部と下部腹直筋が共に参加するため機能に相違が認められなかったと考えることができる。しかし、本研究結果では胸郭と骨盤を連結させる機能を求めない場合、肩関節屈曲に関連する胸郭安定化のために腹直筋の各部位に相違が生じることが確認された。

1 0 0 0 OA 薬剤師の病棟業務時間とプレアボイド件数の相関

- 著者

- 石川 雅之 横山 威一郎 山口 洪樹 中村 貴子 鈴木 貴明 石井 伊都子

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.143-149, 2019-03-10 (Released:2020-03-11)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

PreAVOID (“Prevent and avoid an adverse drug reaction”) is a pharmaceutical intervention that contributes to the improvement of drug safety and efficacy. It is considered important for pharmacists to spend time in the ward and carry out numerous PreAVOID interventions. At present, however, there have been no reports on the relationship between working hours of pharmacists in the ward and the number of PreAVOID interventions performed. Therefore, we investigated this relationship in Chiba University Hospital.The working hours of pharmacists in each ward gradually increased and were 13.5-38.3 h per week from April 2015 to March 2017. The number of PreAVOID interventions also increased from 630 in fiscal year 2015 to 1116 in fiscal year 2016. The number of interventions that prevented adverse drug reactions increased from 402 in fiscal year 2015 to 550 in fiscal year 2016. The number of interventions that improved drug efficacy increased from 188 in fiscal year 2015 to 508 in fiscal year 2016. The working hours of pharmacists in the ward showed a positive and statistically significant correlation with the number of PreAVOID interventions (r = 0.688, P < 0.001). Therefore, our findings indicate that longer working hours of pharmacists in the ward probably result in an improvement in the efficacy as well as safety of drug therapy in association with increased PreAVOID interventions. Thus, it is important to ensure that pharmacists spend sufficient time in the ward in order to contribute to the improvement of drug safety and efficacy through PreAVOID interventions.

1 0 0 0 OA キャラクタ性を持ったボケて返す対話型エージェントの基礎検討

- 著者

- 瀧田 航平 鈴木 奨 呉 健朗 堀越 和 中辻 真 宮田 章裕

- 雑誌

- ワークショップ2017 (GN Workshop 2017) 論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, pp.1-6, 2017-11-09

発展を続ける情報分野を支える技術の 1 つである対話型エージェントは,今後もより多くの場面で活躍が期待されている.一方でエージェントとの無機質な対話に親しみを感じないユーザには,このような対話型エージェントは受け入れてもらえない可能性が懸念される.この問題を解決するために我々は,ユーザの発言の一部をわざと間違えて聞き返す,ボケて返す対話型エージェントを提案してきた.我々は,このエージェントに適切なキャラクタ性を付与することで,ユーザが感じる親しみを増加させることができると考えている.この仮説を検証するため,本稿では,特定のカテゴリに属する単語のみを返答させることによって,エージェントにキャラクタ性を付与するアプローチを提案し,この概念をプロトタイプシステムとして実装した.検証実験の結果,現時点では,ユーザが感じる親しみの有意な向上は認められなかったが,エージェントにキャラクタ性を持たせることには成功したことが確認できた.

1 0 0 0 OA 効果的な体幹筋トレーニング方法の検討-異なる運動における腹横筋と内腹斜筋の収縮厚から-

- 著者

- 宮下 智 和田 良広 鈴木 正則

- 出版者

- 学校法人 開智学園 開智国際大学

- 雑誌

- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.41-51, 2012-03-01 (Released:2018-02-07)

- 被引用文献数

- 1

近年、体幹筋に着目したトレーニング方法が注目されている。体幹筋をLocal muscles とGlobal muscles に分類し、Local muscles の活動性を高めるトレーニングが進められている。体幹の安定性を求める理由は、体幹安定が保証されることで、四肢に素早い正確な動きが期待でき、動作能力が向上すると考えられているからである。本研究は超音波診断装置を用い、腰部に違和感を経験し、腹横筋活動に何らかの影響があると考えられる8 名(年齢29.6±6.5 歳)を対象とし、4 つの運動課題下で、主要体幹筋である外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋、それぞれの筋厚を運動開始時と終了時に測定した。本研究で採用した4 つの運動課題のうち、double redcord training 課題の筋厚変化は、運動開始時には外腹斜筋よりも内腹斜筋の方が厚い傾向、運動終了時には腹横筋よりも内腹斜筋の方が厚くなることが認められた(p<0.05)。しかし個々の筋厚比率をdouble redcord training 運動課題の前後で検討すると、内腹斜筋は運動開始時より運動終了時に筋厚が減少する傾向があり、逆に腹横筋は運動開始時より運動終了時に筋厚が増加することが認められた(p<0.05)。このことからdouble redcord training 運動課題により、腹横筋の筋厚は増加し、内腹斜筋の筋厚は減少するというトレーニング効果を期待できる方法であると言える。他の運動課題では腹横筋の筋厚増加に伴い、内腹斜筋の筋厚も増加する(p<0.05)結果となった。運動により内腹斜筋厚が増加することは、Global muscles の活動量が上がることを示し、体幹トレーニングはLocal muscles の活性化が重要であることを考えると、従来の体幹筋トレーニングは、再検討が必要であると思われる。double redcord training 課題の特徴は、上下肢を共に吊り上げることにより、空中姿勢を保ち運動するのが特徴である。すなわち、不安定な運動環境の中で姿勢の安定性を求める高負荷な課題であると言える。この課題を正確に遂行するには、個々の筋肉は、速いスピードでの筋収縮が要求される上、関与する筋肉同士の協調ある筋収縮が求められる。Local Muscle である腹横筋が有効に働く、効果的な体幹トレーニングという観点から、double redcord training は画期的な体幹筋トレーニング方法であると結論づけた。

- 著者

- 瀧口 隆一 望月 英輔 鈴木 豊 中島 一郎 辮野 義己

- 出版者

- 公益財団法人 腸内細菌学会

- 雑誌

- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.11-17, 1997 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 18

Lactobacillus acidophilus SBT2062およびBifidobacterium longum SBT2928の人工消化液耐性試験, および腸内有害細菌 (Escherichia coliおよびClostridium perfringens) との混合培養試験を実施した.人工胃液耐性試験では, pH4, 37℃3時間保持においてB.longum SBT2928の菌数は1/10に低下したが, L.acidophilus SBT2062は初期の菌数を維持した.しかし, 人工腸液耐性試験では両菌とも高い耐性が認められた.また, 腸内有害細菌との混合培養では, L.acidophilus SBT2062およびB.longum SBT2928の初発培養菌数が105cfu/gにおいて有害細菌は完全に抑制され, さらに104cfu/gに低下しても強い抑制効果が認められた.よって, L.acidophilus SBT2062およびB.longum SBT2928は, 摂取後も生菌の状態で腸内に到達し, そこで腸内有害細菌を抑制する可能性が認められた.

- 著者

- 鈴木 章 伊藤 光臣

- 出版者

- 北海道大学 = Hokkaido University

- 雑誌

- 北海道大學工學部研究報告 (ISSN:0385602X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.45-53, 1971-03-27

- 著者

- 鈴木 章

- 出版者

- 北海道大学 = Hokkaido University

- 雑誌

- 北海道大學工學部研究報告 (ISSN:0385602X)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.43-51, 1978-12-23

1 0 0 0 OA 1923年関東地震による震生湖地すべりの地質構造とその意義

- 著者

- 千木良 雅弘 笠間 友博 鈴木 毅彦 古木 宏和

- 出版者

- 京都大学防災研究所

- 雑誌

- 京都大学防災研究所年報. B = Disaster Prevention Research Institute Annuals. B (ISSN:0386412X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.B, pp.417-430, 2017-09

1923 Kanto earthquake induced numerous numbers of landslides in the western part of Kanagawa Prefecture. In particular, a landslide dam made in Hadano still remains and its lake is known as a quake lake. However, the geological structure of the landslide was not clarified. We made geological and geomorphological investigations for this landslide, using drilling and airborne LiDAR, then found that this landslide had its sliding surface along Tokyo Pumice in the depth of about 17 m and the overlying volcanic soil and pyroclastic flow deposits slid. Tokyo Pumice erupted from the Hakone volcano 66 thousand years ago and is widely distributed in Kanagawa and Tokyo, suggesting that potential earthquake-induced landslides must be considered.

1 0 0 0 OA 北海道の活動的火山における最近の地震活動 : 北海道駒ヶ岳

- 著者

- 青山 裕 大島 弘光 鈴木 敦生 前川 徳光 鬼澤 真也

- 出版者

- 北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻(地球物理学)

- 雑誌

- 北海道大学地球物理学研究報告 (ISSN:04393503)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.89-109, 2004-03-15

1 0 0 0 OA セレン代謝中間体セレノジグルタチオンによる細胞傷害性機構への活性酸素種の関与

- 著者

- 鈴木 千帆 山本 京 植田 康次 岡本 誉士典 小嶋 仲夫

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第39回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-106, 2012 (Released:2012-11-24)

【目的】セレン(Se)はその代謝過程においてグルタチオン(GSH)と反応しセレノジグルタチオン(GSSeSG)を生成する.GSSeSGはがん細胞増殖抑制作用を示すことが知られているが,その反応機序は明らかになっていない.本研究では,GSSeSGの細胞傷害性,酸化的DNA損傷性およびその機構について検討した.【方法】ヒト乳がん細胞(MCF-7)生存率,生細胞蛍光染色; アポトーシス誘導率,アネキシンV染色; グアノシン酸化体(8-oxodG)定量,電気化学検出器付きHPLC;DNA損傷試験,アガロースゲル電気泳動; スーパーオキシドアニオンラジカル(O・2-)検出,ヒドロキシルアンモニウム/スルファニル酸/N-(1-ナフチル)エチレンジアミン二塩酸塩.【結果および考察】細胞生存率はGSSeSG用量依存的に減少し,それに伴いアポトーシス陽性細胞の割合が増大した.このとき,ゲノムDNA中の8-oxodG量が有意に増加したことから,GSSeSGは細胞内において酸化ストレスを誘発することが示唆された.仔牛胸腺DNAを用いたin vitro DNA損傷試験において,GSSeSGはGSH共存下で酸化的DNA損傷を誘導したことから,本反応が細胞内での酸化ストレスの誘導に関与しているものと考えられる.その過程で活性酸素種としてO・2-が生成していることを確認した.またGSSeSGは培地添加後速やかに減少したことから,その還元産物であるH2Seが生成し,細胞内に移行後さらに還元される過程でO・2-が生成していると考えられる.今後,GSHをはじめとする生体内チオールが関与する代謝過程を解析することにより,Seの抗がん作用の詳細が明らかになっていくと期待される.

1 0 0 0 OA 酵母の生成する香気について (第9報)

- 著者

- 小泉 武夫 角田 潔和 山本 多代子 鈴木 明治

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3, pp.173-178, 1979-03-15 (Released:2011-11-29)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3 3

β-フェニルエチルァルコールとβ-フェニルニチルアセテートはバラの香気に似たもので, 多くのアルコール性飲料の香気付与のために重要な化合物である。特にβ-フェニルエチルァルコールは種々のアルコール性飲料の中にかなりの量で存在している。例えば筆者らが分析した種々のアルコール性飲料中の存在量は次の様であった。清酒40~60ppm, ウイスキー10~15ppm, ビール15~20ppm, ブランデー5~6ppm, しょうちゅう30~40ppm。本報告ではこのβ-フェニルエチルアルコールとβ-フェニルエチルアセテートの酵母による生成について検討した。その結果は次のとうりである。1.フェニルアラニンからβ-フェニルエチルアルコールの生成量には, 供試酵母間に差異があり, 清酒酵母はビール酵母, ワイン酵母よりその生成は強い。2.清酒酵母の2, 3, 5-トリフェニルテトラゾリウムクロライド還元能とβ-フェニルエチルァルコールおよびβ-フェニルエチルアセテート生成能との関連は供試酵母間に大きな差異がある。その順位は赤色コロニータイプ>赤桃色コロ論一タイプ>桃色コロニータイプ>白桃色コロニータイプであった。3.β-フェニルェチルァルコールは, フエニルァラニンが酵母による脱炭酸, 脱アミノ反応にょって生じる。また我々の実験結果ではチロシンが酵母によって分解されるときも少量生じることを知った。

1 0 0 0 OA ポリエステル連続重合・直接紡糸法の開発および工業化

- 著者

- 岡本 佐四郎 小方 和夫 山下 豊次 宇野 精二 鈴木 昭三 中村 達

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学 (ISSN:03759253)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.8, pp.819-823, 1970-08-05 (Released:2010-10-07)

1 0 0 0 OA 焼きメレンゲにおけるグラニュ糖と粉砂糖の影響

- 著者

- 坂本 薫 森井 沙衣子 井崎 栞奈 小川 麻衣 白杉(片岡) 直子 鈴木 道隆 岸原 士郎

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成27年度大会(一社)日本調理科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.143, 2015 (Released:2015-08-24)

【目的】日本の市販グラニュ糖やザラメ糖のスクロース純度は,99.9%以上と大変高くスクロース結晶とみなすことができるため,製品間で品質に差はないと考えられてきた。しかし,グラニュ糖の融点にはメーカーによって異なるものがあり,融点の異なるグラニュ糖は加熱熔融状況が異なり,示差走査熱量分析(DSC 分析)において異なる波形を示すこと,さらに,スクロース結晶を粉砕することにより,その加熱特性が変化することをすでに明らかにした。焼き菓子の中には,マカロンや焼きメレンゲなど粉砂糖の使用が通常とされるものがある。そこで,グラニュ糖と粉砂糖を使用して焼きメレンゲを調製し,焼き菓子における砂糖の粒度の違いによる影響を検討した。【方法】3社のグラニュ糖(W,X,Z)およびそれぞれを粉砕した粉砂糖(Wp,Xp,Zp)を用いた。砂糖のみについて,焼きメレンゲと同条件で加熱し,色差測定,HPLC分析を行った。また,焼きメレンゲを調製し,外観観察および重量減少率測定,密度測定,色差測定,破断強度測定を行った。【結果】砂糖のみの加熱では,グラニュ糖のほうが色づきやすく,粉砂糖のほうが着色の度合いは小さかった。また,加熱により,W,Xでは顕著に還元糖が生成していた。砂糖のみと焼メレンゲでは,加熱後の色づき方の逆転現象が認められ,粉砂糖メレンゲのほうが色が濃い結果となった。外観では,粉砂糖メレンゲでは表面はなめらかであったが表面が硬い傾向が認められ,表面に亀裂や気泡が見られた。グラニュ糖メレンゲは,色が白くきめが粗かった。本研究により,砂糖の粒度の違いにより,焼き上がりの外観,色調やきめ,テクスチャーが大きく左右されることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 日本人小学1年生を対象に実施したBoston Naming Testの標準データの検討

- 著者

- 龍田 希 仲井 邦彦 鈴木 恵太 黒川 修行 細川 徹 佐藤 洋

- 出版者

- 一般社団法人日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.189-196, 2013 (Released:2013-09-28)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1 1

Objectives: The Boston Naming Test (BNT) has been used to assess the language development of children in many epidemiology studies, and its usefulness is confirmed. The BNT consists of 60 black and white line drawings of objects and animals. There are no normative data available for this test for Japanese children. The purpose of this study was to collect normative information in Japan and to examine the correlation between the score of the BNT and Intelligence Quotient (IQ) of the Wechsler Intelligence Scale for Children third edition (WISC-III). Methods: The BNT was translated into Japanese and administered in children registered to the birth cohort of the Tohoku Study of Child Development at the age of 84 months. The participants for analysis in this study were 449 children (237 boys, 212 girls). Results: There were four items with percentage scores below 1%; Igloo, Knocker, Muzzle, and Yoke. Many Japanese children could answer ‘abacus’ and ‘compass’, which are difficult for US children. Although the score of the BNT correlated with IQ of the WISC-III (p<0.001), as compared with the previous studies, the correlation coefficient was low. Conclusions: The BNT is quick and easy to use and valuable for researchers in evaluating language ability in children. Since the BNT was developed in the United States, the cultural values of that country are reflected in the BNT score. This implies that the BNT should be modified to fit Japanese population.