2 0 0 0 ムギ類赤かび病菌の分類の現状

- 著者

- 青木 孝之

- 出版者

- Japanese Society of Mycotoxicology

- 雑誌

- マイコトキシン (ISSN:02851466)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.55-63, 2005-01-31

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2

ムギ類赤かび病原フザリウム属菌の内, <i>F. graminearum</i>種複合体の分類の最近の動向について既に公表された論文等に基づいて解説した. <i>Fusarium graminearum</i>種複合体には以前より, グループ1とグループ2の2つの個体群が知られており, 主にコムギ等のcrown rotを引き起こすグループ1個体群は比較形態学的および分子系統学的解析, さらには交配実験によりホモタリックのグループ2とは別個の種であることが明らかにされ, ヘテロタリックの<i>F. pseudograminearum</i> (有性時代 : <i>Gibberella coronicola</i>) として記載された. グループ2個体群の地理的に多様な菌株についても, 多数の遺伝子領域に基づいて分子系統学的解析が進み, それが異なる系統群から構成されることが明らかにされた. 表現形質ではこれら系統群の識別は困難であり, これまでlineage (系統) 1~9と番号で呼ばれていたが, 最近になり系統7に対応する<i>F. graminearum</i> (狭義) に加えて, 8つの新種が個々の系統群に特異的な遺伝子DNAの塩基配列を基礎として記載された.

- 著者

- 青木 孝文

- 雑誌

- 研究報告システムLSI設計技術(SLDM)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, no.1, pp.1-6, 2011-10-17

画像マッチングは,コンピュータによる画像の解析・認識・理解などのさまざまな分野で重要になる基本処理である.本稿では,サブピクセル精度の画像マッチングを実現する 「位相限定相関法」 について解説するとともに,その応用について紹介する.応用事例としては,バイオメトリクス認証 (顔照合,指紋照合,虹彩照合,掌紋照合,歯科 X 線画像照合,医用ボリュームデータ照合ほか),工業市場向け超高速画像認識,顕微鏡画像解析,映像信号処理,ステレオ画像/多視点画像を用いた受動型 3 次元計測 (人体計測,ヒューマンインタフェース,車載カメラほか),プロジェクタカメラシステム,コンピュテーショナルフォトグラフイ,医用画像解析 (CT や MRI などのボリュームデータの対応付けと可視化ほか) などがあげられる.This paper presents fundamentals of Phase-Only Correlation (POC) --- a technique for high-accuracy registration of 1D, 2D and 3D signals using phase information of discrete Fourier transform. Since 1990s, our research group has developed a novel technique of phase-based image matching for fingerprint verification and industrial machine vision. We have recently proposed an efficient image correspondence algorithm using POC, which can find pairs of corresponding points between the given two images with sub-pixel accuracy. This allows us to apply the POC technique to a wide range of applications, including smart image sensors, microscope image analysis, passive 3D vision, automotive image processing, image-based human interface, biometric authentication, and medical image analysis.

2 0 0 0 IR 『平家物語』に於ける<あっぱれ>について

- 著者

- 青木 孝夫

- 出版者

- 東京大学文学部美学藝術学研究室

- 雑誌

- 研究 (ISSN:09163379)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.145-177, 1985-03-25

1 0 0 0 OA セフトリアキソン投与が原因と考えられる胆砂形成に合併した急性膵炎の1成人例

- 著者

- 佐々木 諭実彦 青木 佐知子 青木 孝太 阿知波 宏一 山 剛基 久保田 稔 石川 大介 水谷 哲也 國井 伸 渡辺 一正 奥村 明彦

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.4, pp.569-575, 2009 (Released:2009-04-06)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

症例は35歳の女性.大腸憩室炎に対してセフェム系抗菌薬であるセフトリアキソンを投与した後に胆砂が出現し急性膵炎を発症した.約1週間の絶食期間があったこと,セフトリアキソンが長期に投与されたことなどの要因が重なって胆砂が形成されたと考えられた.セフトリアキソン投与が胆泥や胆石の形成を促進する因子であることを十分認識し,腹部症状が出現した際には速やかに精査を行い適切な治療を開始する必要があると考えられる.

- 著者

- 岡田 政俊 前田 芳信 野首 孝祠 奥野 善彦 青木 孝朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.78-84, 1985-02-01 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 4 1

1 0 0 0 OA 電極式調理の発明からパン粉へ続く歴史および再現実験

- 著者

- 青木 孝 アオキ タカシ

- 出版者

- 神奈川大学総合理学研究所

- 雑誌

- Science Journal of Kanagawa University (ISSN:18800483)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.9-16, 2019-06-30

Breadcrumbs made from "Denki-Pan" (breads baked using an electrode bread machine invented by Shozo Akutsu) are still on the market. We conducted an experiment to reproduce Denki-Pan, and compared stainless steel and titanium as electrode plate materials. The experiment revealed that the existing technology to cook rice with electrodes ("Denki-Rice") had been applied to Denki-Pan. Thus, Shozo Akutsu had put a two-purpose device into practical use. Electrodes to cook Denki-Rice are placed either parallel or at the bottom of a cooker. We investigated historical factors that influenced the process of materializing this idea.

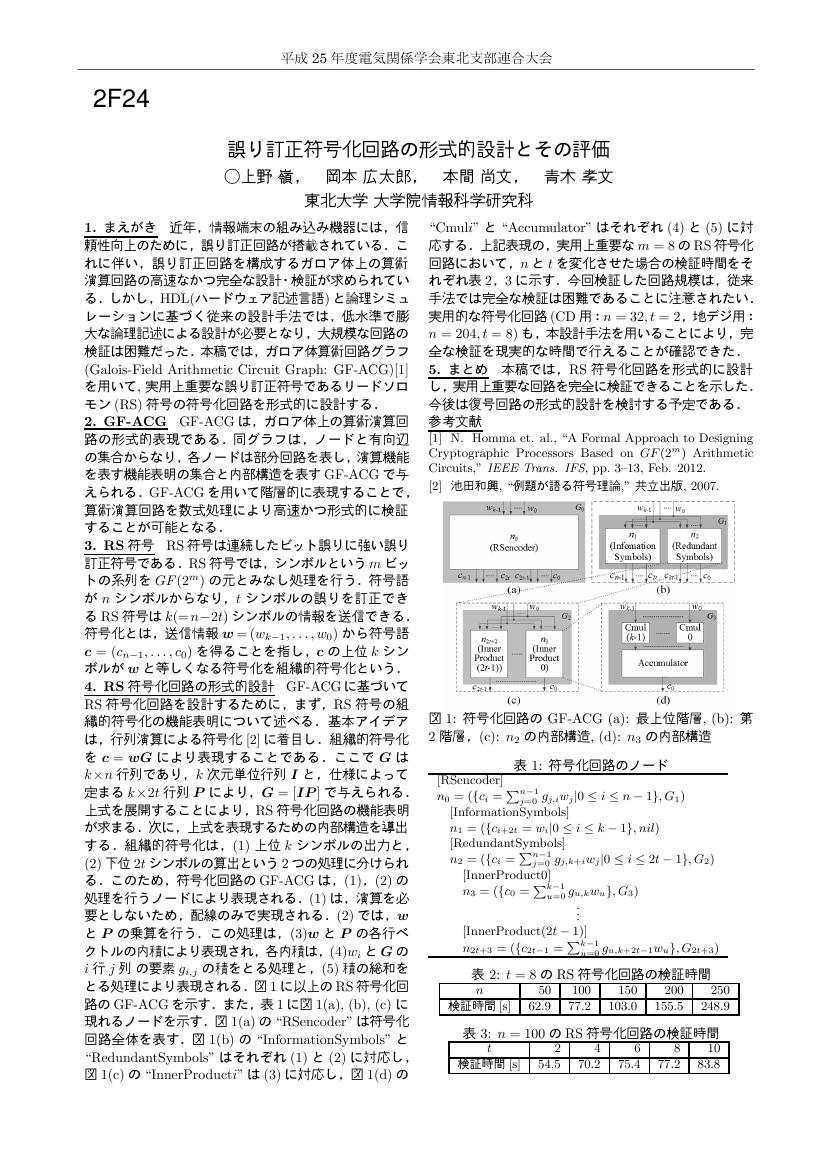

1 0 0 0 OA 誤り訂正符号化回路の形式的設計とその評価

- 著者

- 上野 嶺 岡本 広太郎 本間 尚文 青木 孝文

- 出版者

- 電気関係学会東北支部連合大会実行委員会

- 雑誌

- 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集 平成25年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.240, 2013 (Released:2013-11-18)

1 0 0 0 世界肯定の論理と技法-臨床哲学と比較思想との統合的国際的研究

1.研究実習・研修会の開催と実践的コラボレーション:臨床哲学研究会(計100回)および人間文化研究会(計20回)を開催した。新皇ゼミナール(計30回)を通じ広島県の政・財・官のトップリーダーへの思想啓蒙活動を行った。また研修講演会(計10)を開催すると同時に、実技指導、ワークショップを行なった。2.海外調査・研修:原、町田、菅村が中国(武漢/昆明/西安)へ、中村がイタリア、島谷がポーランド、大池がアフリカ、辻が韓国、村瀬がフランス、堀江がドイツ、桑島がアイルランドへ渡航し、現地調査・資料収集にあたるとともに、海外研究者との研究交流を行った。3.電子装置整による研究環境づくり:購入したパソコンを駆使し、データベース構築を充実させ、内外の研究者や関心ある医療現場・学校教育・宗教的治癒現場のスタッフ、一般市民との交流環境を整備した。4.資料室・機械室設営と図書収集・工房環境整備:思想資料室、芸術工房を整備し、芸術学、応用倫理学、現代思想、日本思想に関する諸文献を収蔵し、研究者が常時閲覧できるようにするとともに、カメラやTVなど各種電子機器による実習環境を整えた。5.理論構築と実践的技法の探求:上記資料の精密な解読により、研修や調査と関連づけながら、諸論文を執筆しあたらしい哲学や実践理論や倫理論や美学を構築し論文を作成し、各学会で公開すると同時に、綿密な報告書を作成した。6.機関誌及びニューズレターの編集と発刊:執筆者を内外ひろく募り、新規購入の印刷機器を駆使し、『臨床哲学研究』第5〜8号を発刊した。ニューズレター『制作科研通信』等を定期的に発刊した。

1 0 0 0 藝道思想の現代的意義について-日本的展開を焦点として

申請書の研究の目的に示したように、藝道に代表される日本の伝統的藝術観は、西欧の近代的藝術観から疎外される形で成立したが、現代文化に於いて重要な意義を担っており、作品に結実する独創性の美学とは別の藝術的実践の美学を支えている。その藝道思想の現代的活用の探求を進め、美的文化の日常的実践やその身心観を考察した。天才や独創性の神話を離れて展開した藝術は、複製技術の普及と絡み広範な美的実践として姿を現し、従来の藝術の境界を突き崩し拡大している。この点の探究を、研究の実施計画に従い、各分担者が進めた。その具体的内容を記す。青木は、上記の事態を習い事や美的教養の伝統に即して解明し、また文化の日常的な実践や礼儀・作法など藝道の名では呼ばれていない、実践するアートの享受と自己涵養の思想的解明に尽力した。樋口は現代の文化的実践が前提する東洋的身心観の特性を西欧との比較の上に探究を進め、知的藝術観とは異なる身心の涵養に関わる東洋的身心観及び藝術観を考察した。原は、現代の文化実践を支える東洋の礼楽思想や音楽的実践などを、東西の古典に即し比較学的に推進した。桑島は、現代文明が生み出した美的理念でもある崇高が、所謂藝術現象に限定されない広汎な文化現象と関わることに着目し、その淵源を理論的歴史的に探究し、なお現代文明に於ける文化実践の意義を検討した。以上を受けて青木が総括した。本研究の意義について簡単に述べる。習い事や美的教養また東洋的身心観の解明を進め、人間性の身心両面に亘る涵養と表現の問題を、何よりもまず〈藝術〉として了解してきた日本の伝統を解明した。以上を基礎に、その発展的形態である藝道・武道・礼法・躾け・嗜み・スポーツなど、広義のアートと呼ばれるべき文化的実践の意義を現代的文脈に於いて解明し、それが現代文明が必要とする身心の全面的「教養」即ち涵養と関わることを解明した点が格別重要である。

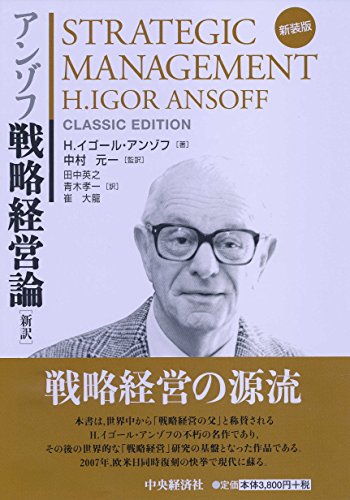

1 0 0 0 アンゾフ戦略経営論 : 新訳

- 著者

- H.イゴール・アンゾフ著 田中英之 青木孝一 崔大龍訳

- 出版者

- 中央経済社

- 巻号頁・発行日

- 2015

1 0 0 0 OA 台風の発生と日本への台風の襲来に関する気候学的研究

- 著者

- 青木 孝

- 出版者

- 気象庁気象研究所

- 雑誌

- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.61-118, 1985 (Released:2007-03-09)

- 参考文献数

- 75

- 被引用文献数

- 13 14

北太平洋西部における台風の発生および日本への台風の襲来について、地域分布や年変化、経年変化などの気候学的特徴を明らかにした。台風の発生については1953-1982年の30年間を解析の対象とした。日本への台風の襲来は、さらに長い期間の資料を収集して、1913-1982年の70年間について解析した。台風が多く発生したときと少ないときの両者について、発生場所や500mb高度場、雲量、海面水温を比較した。また台風が日本へ多く襲来した年と少ない年における台風の襲来数の分布の違いを調べた。日本各地の台風襲来数の年変化型の地域差を主成分分析で明らかにし、得られた固有ベクトルに対応する振幅係数を使って日本の地域区分を行った。 次に、東部赤道太平洋における海面水温の異常現象であるエル・ニーニョと台風の発生数との関係を見いだすとともに、北太平洋の海面水温と1953-1982年の30年間における台風の発生数および日本への台風の襲来数との相関関係を解析した。大きな相関係数が得られた海面水温、すなわち台風が発生する前年と2年前の北太平洋の海面水温を予測因子として重回帰分析を行ったところ、北太平洋の海面水温が、台風の発生数や日本への台風の襲来数を長期予報するための資料として役立つことがわかった。

1 0 0 0 OA オーステナイト系ステンレス鋼の磁気特性による微少領域の非破壊硬度評価

- 著者

- 青木 孝史郎 福澤 将宣

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集 2010年度精密工学会春季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.427-428, 2010 (Released:2010-09-01)

本研究はオーステナイト系ステンレス鋼の塑性加工に伴う加工硬化度を非破壊で測定する事を目的としている.これまでの調査結果から,交流磁場により試験片全体を測定する方法では誤差が大きい事が判明している.そこで高精度化を目的に測定点を縮小した上で歪,硬度,磁気特性の相関を調査することを試みた.

1 0 0 0 橈骨遠位端関節内骨折に対する吸収性骨接合材の使用成績

1 0 0 0 コミュニタリアニズムへ : 家族・私的所有・国家の社会哲学

1 0 0 0 過去10年間に当院小児がん患者から分離された真菌に関する検討

- 著者

- 日野 もえ子 石和田 稔彦 青木 孝浩 岡田 玲緒奈 奥主 朋子 大楠 美佐子 渡邉 哲 亀井 克彦 下条 直樹

- 出版者

- 日本小児血液・がん学会

- 雑誌

- 日本小児血液・がん学会雑誌 (ISSN:2187011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.171-176, 2018

<p>小児がん患者では,真菌感染症が疑われる場合でも,真菌の分離同定はしばしば困難であり臨床経過により診断治療が行われることが多い.2004年1月から2014年12月までに当科で治療を受けた小児血液がん患者6人より分離同定された糸状菌2株,酵母5株に関し,薬剤感受性試験を行い,分離同定することの意義について後方視的に検討した.糸状菌はいずれも耳漏より検出された.1例では好中球抑制期間に外耳炎を繰り返し,<i>Aspergillus terreus</i>が同定された.薬剤感受性試験の結果よりミカファンギン(MCFG),ボリコナゾール(VRCZ)を併用し造血幹細胞移植を行った.酵母はすべてカンジダで,血液より分離同定された.<i>Candida tropicalis</i>分離例は治療開始後にβ-Dグルカンの上昇,脾膿瘍の悪化を認めたが感受性試験にてMCFG感受性良好であることを確認し治療遂行できた.<i>C. parapsilosis</i>,<i>C. glabrata</i>分離例はいずれもMCFG投与下のブレイクスルー感染であった.MCFG感受性良好として知られている<i>C. glabrata</i>に関しては薬剤感受性試験の結果,キャンディン系薬剤に対するMICの上昇が確認された.近年米国でもキャンディン系耐性カンジダが問題となっており,今後小児がん患者においても,治療効果が思わしくない際には薬剤感受試験を行うことが必要だろう.</p>

- 著者

- 青木 孝志

- 出版者

- 鉄道弘済会社会福祉第一部

- 雑誌

- 社会福祉研究 = Social welfare studies (ISSN:02862980)

- 巻号頁・発行日

- no.128, pp.9-17, 2017-04

1 0 0 0 アジアの藝術思想の解明-比較美学的観点からの研究-

21世紀の初頭にあたって、アジア美学は、世界美学の多元化のもとで、辺境の地位から表舞台に登場した。そのような比較美学の視点から、アジアの藝術思想を事象に即して再検討し、新しい問題地平を開発しようとした。1)「藝術」という西欧近代美学で形成された枠を突破する必要がある。それは高級な教養としての藝術を娯楽に向かって開放する(シュスターマン教授を共同研究者として示唆を得た)。それはまた美的という価値概念をエポケーして、生の感性をむき出しにすることとも通じる。アジアの身体思想から新たな身体・感性論を開拓せんとした(樋口聡等)。2)訓練、練磨は、西欧美学においては新しい技術を身につけるための準備を意味していた。だが東洋で、それは座禅が端的に示しているように、何よりも身体から日常生活の惰性や先入観を洗い落とし、無の境地を開くための身体的行為であった(青木孝夫等)。3)感性的図式としての時間と空間は、西欧近代美学においてはっきり区別され、とくに言語は時間的継起において捉えられてきた。それに対して、東洋の漢字に代表される言語観において、書字は言語的行為にどこまでも浸透し、空間的並列として直観されるところに特色をもつ。カリグラフィーが言語の新しい可能性を開拓する(奥津聖等)。4)諸藝術ジャンルについての、事象に即した研究。中国の音楽(原正幸等)、日本近代の人形劇(澤井万七美)、絵画(菅村亨等)、色彩問題(金田)。スタッフ外から西アジアの工芸の発表(福田浩子)。5)古代ギリシャの陶器画に見られるアジアのイメージについての実証的研究(長田年弘)。現代の演劇パフォーマンスにおけるアジア・イメージ(外山紀久子)。アジアは内なる者の自覚としてだけでなく、他者によって作り上げられたイメージとしても捉えられるべきである。そこにはナショナリズムの問題も加わるであろうし、また共同研究に参加された藤川哲による、現代芸術におけるアジア・ブームの分析。

1 0 0 0 OA 80kHz水晶共振システムから発生する波動が生体電気インピーダンスに及ぼす影響

- 著者

- 青木 孝志

- 出版者

- 人体科学会

- 雑誌

- 人体科学 (ISSN:09182489)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.75-82, 1996-05-30 (Released:2018-03-01)

The middle region of the breast and the middle region of the forehead of a subject were irradiated by artificial external qi emitted from a qi-generator made of a 80kHz quartz resonance system proposed previously by the author, where this artificial external qi was named EQR (emission from quartz resonance). Changes in human body impedance were investigated before, during and after the irradiation by the EQR. It was found that BP (before polarization) currents show statistically significant increases (p<0.05) which suggest increases in body fluids flows, while magnetic irradiations as a control experiment do not show statistically significant increases in the BP currents, where each BP current means the peak current which appears immediately after a square wave impulse of voltage is applied to the human body.

- 著者

- 青木 孝志

- 出版者

- International Society of Life Information Science

- 雑誌

- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.416-427, 2003-09-01 (Released:2019-05-03)

- 参考文献数

- 37

伝統的東洋医学のなかに手技による外気功がある。これを機械化する挑戦-手技以上の能力をもち信頼性のある科学的・機械化装置を開発するという挑戦-が望ましい。この挑戦は、一方で、気とは何か、発気のメカニズムは何かという伝統的東洋医学の気の思想における命題を解く試みにも通ずるところがある。筆者は、気が発生するメカニズムとして生体の電磁気学的現象に基づいた仮説をたて、仮説に基づいた数種類の装置を製作し、装置から発生する干渉波を含む複合電磁波が惹起する治療効果等々の生理的作用効果を計測し検討した。これらの装置は、各装置の電磁波成分の種類・強度・成分比・周波数などの違いにより、それぞれ作用効果に特微か現れるが、総じて、これらの装置は、すべて治療効果を含む生理的変化を惹起した。また、一部の装置では、照射により非生命体のNMR、水の粘性係数、光学吸収に変化が起こることを確認した。非生命体に対するこのような効果と生体に対する治療効果を含む生理的作用効果は、気功外気によるものと類似性が認められた。従って、このような複合電磁波が気功外気に類似のものであることを示唆した。

- 著者

- 青木 孝夫

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.154, 2018 (Released:2019-06-01)