- 著者

- 中村 陽平

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.23-29, 2021-08

- 著者

- 髙山 慶子

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.19-22, 2021-08

- 著者

- 高橋 陽一

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.13-19, 2021-08

- 著者

- 小林 力 熊谷 隆次

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.6-12, 2021-08

1 0 0 0 IR 異文化教育における留学生の役割

- 著者

- 中野 はるみ

- 出版者

- 長崎国際大学

- 雑誌

- 長崎国際大学論叢 (ISSN:13464094)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.55-64, 2006

留学生の大衆化が進行するというグローバルな世界のなかで、留学生を受入れる日本人の姿勢と政策が試されている。元来好奇心旺盛な日本人が、前世紀のしがらみから抜け出し、異文化に対する寛容性を育むためには留学生との接触場面を多く作りだすことが肝要だろう。そうした接触場面の増加が留学生と日本人の双方にとってポジティブな異文化間の学習効果を挙げ、21世紀の共生に役立つのである。

- 著者

- 徳永 英司 李 定植 西 研一 桝本 泰章

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.56, 2001

1 0 0 0 知多半島の歴史と現在

- 著者

- 日本福祉大学知多半島総合研究所 [編]

- 出版者

- 校倉書房

- 巻号頁・発行日

- 1989

1 0 0 0 OA 分かりやすく「伝える」こと:地域住民との合意形成の前提条件

- 著者

- 西澤 真理子

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー (ISSN:03876217)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.546-548, 2012 (Released:2014-12-26)

1 0 0 0 IR 日本における一般消費税に関する研究

- 著者

- 餅川 正雄

- 出版者

- 広島経済大学経済学会

- 雑誌

- 広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.47-69, 2016-12

本研究の目的は,日本の一般消費税の"真像"を明らかにすることである。具体的な内容は,次の二つである。第一に,我が国の一般消費税の課税根拠を理論的に検討する。一般消費税は,事業者の生み出す付加価値(売上総利益)に担税力を見出して課税するものであり,間接税に分類される付加価値税の一種であると言われている。競争力や力関係において劣位に置かれている多くの事業者にとって消費税(相当額)を商品等の価格に転嫁することが難しい。そのため,一般消費税は間接税ではなく,負担者と納税者が同じという企業課税としての直接税と化しているという問題を指摘する。一般消費税は,最終的に国民の所得に帰着するものであり,その所得に一律課税を行うということは,日本国憲法の要請している「担税力に応じた応能課税」ではなく,逆進性の強い究極の不公平税制ではないだろうか。第二に,「転嫁」問題に焦点を当て,裁判例を基に検討することで,消費税の課税システム上の重大な欠陥を法律の視点から明らかにする。消費税は間接税であるがゆえに転嫁されることが予定され,それが前提になっている。しかし,消費税法において,事業者に対する転嫁の義務も権利も規定されていない。筆者は「転嫁しているのか否かは曖昧(不透明)な状況になっている」と考えている。その原因は「消費税の転嫁強制システムが存在していない」からである。本研究では,消費税の転嫁問題について,司法(裁判所)においてどのように判断されてきたのか,三つの判例を基に考察する。最後に,経済産業省の月次モニタリング調査を基に,消費税の転嫁拒否の問題を明らかにする。1.はじめに 2.研究主題の設定理由 3.問題提起 4.研究対象 5.租税の課税根拠(taxationrationale)に関する考察 5.1公平な課税に関する三つの学説 5.2課税ポイント分散論に関する考察 5.3一般消費税の課税根拠としての「担税力(tax-bearingcapacity)」 6.消費税を「消費者が負担する義務」についての考察 6.1裁判例Ⅰ消費税負担分の損害賠償請求事件 6.2裁判例Ⅰの考察 7.消費税を「消費者等へ転嫁する義務」についての考察 7.1税制改革法における転嫁についての規定 7.2裁判例Ⅱ損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件 7.3裁判例Ⅱの考察 8.消費税を「不転嫁の場合における納税義務の発生」に関する考察 8.1裁判例Ⅲ納税義務免除の更正請求事件 8.2裁判例Ⅲの考察 9.消費税の転嫁拒否問題に関する考察 9.1消費税転嫁対策特別措置法 9.2転嫁拒否行為の具体例(消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査) 9.3転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置 9.4価格表示に関する特別措置 9.5共同行為に関する特別措置 10.おわりに

1 0 0 0 OA 科学技術の商業化を題材とする『教育モデル』の確立とその有効性の評価

科学技術商業化の類型として、実践的教育プログラムの有効性に着目する『教育モデル』を確立するために、その教育効果と商業化促進効果、満たすべき要件等を明らかにすることを試みた。その結果、プログラムをきっかけにステークホルダーへの働きかけと共感の獲得が商業化プロセスの前進に有効である可能性を見出した。また、プログラム受講者の教育効果を分析した結果、異なるバックグラウンドの受講者が受講を通じて活発な知識交換を行うことを明らかにした。以上から、科学技術商業化の『教育モデル』の概念化を試みたところ、Galison(1997)の提唱する「トレーディング・ゾーン」を援用して説明できる可能性を見出した。

- 著者

- 岡本 芳樹 大島 ゆう子 杉森 純子 谷口 理意 服部 たえ子

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.32-35, 2021-08

- 著者

- 佐田 一徹

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.20-23, 2021-08

1 0 0 0 いまさら聞けない応用測量 路線測量の基礎

- 著者

- 阿部 峰雄

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.12-17, 2021-08

1 0 0 0 100歳対談 地図・地図表現のこれから

- 著者

- 遠藤 宏之 鹿野 健人 小林 護

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.6-11, 2021-08

1 0 0 0 IR 〈最新のがん〉抗悪性腫瘍薬の開発における最近の話題

- 著者

- 平瀬 主税 佐野 圭吾 福岡 和也

- 出版者

- 近畿大学医学会

- 雑誌

- 近畿大学医学雑誌 = Medical Journal of Kindai University (ISSN:03858367)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.13-31, 2021-06-25

[抄録]抗悪性腫瘍薬は,悪性腫瘍病変の増大や転移の抑制,又は延命,症状コントロール等の何らかの臨床的有用性を悪性腫瘍患者において示す医薬品を指し,低分子化合物,抗体,ワクチン,腫瘍溶解性ウイルス,キメラ抗原受容体T細胞等,多様なものが含まれる.近年,相次いで画期的な抗悪性腫瘍薬が登場し,多くの悪性腫瘍の治療においてパラダイムシフトを起こしている.抗悪性腫瘍薬を含む医薬品の開発では,基礎研究の着手から,規制当局における審査,厚生労働大臣による承認までに,長い年月と莫大な研究開発費が必要となる.そのため,開発企業は薬事上の特別措置を利用し,「より良い薬をより早く」実用化するべく工夫を凝らす.一方で,抗悪性腫瘍薬の臨床的有用性を審査する立場にある規制当局では,その判断の誤りが患者の生命・健康に直結することがあるため,様々なピットフォールに注意しつつ,慎重な姿勢で審査に臨む.欧米と比較し,悪性腫瘍の患者数が多くない我が国では,抗悪性腫瘍薬の開発における様々な課題が存在する.これらの課題を迅速に解決してゆくためには,産官学連携に基づくオールジャパンの体制づくりが重要となる.

- 著者

- 安田 幸子 上田 伊佐子 森田 敏子

- 出版者

- 徳島文理大学

- 雑誌

- 徳島文理大学研究紀要 (ISSN:02869829)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, pp.15-28, 2018

<p>本研究の目的は<b>,</b>高等学校5 年一貫校専攻科で学ぶ看護学生の看護倫理に関する思考の特徴を見出し倫理教育への課題を明らかにすることである。5 年一貫校専攻科の看護学生を対象に①宗教上の理由からの輸血の拒否<b>,</b>②出生前診断による選択的人工妊娠中絶<b>,</b>③脳死者からの臓器移植<b>,</b>など6 状況を設定し<b>,</b>倫理上の諸問題の思考の特徴を見出す質問紙調査を行った。学生の価値基盤は倫理原則であったが<b>,</b>倫理的根拠ではなく自己の感情による判断の可能性があり多角的な思考ができていなかった。さらに<b>,</b>10 名を対象とした半構造的面接を行い<b>,</b>倫理的問題と認知した要因として<b>,</b>【倫理的問題の認知の基盤】<b>,</b>【認知の仕方】<b>,</b>【感情】の3 カテゴリーが形成された。学生は看護観<b>,</b>学習内容との比較<b>,</b>患者の言動<b>,</b>患者の立場の想像から倫理的問題を捉え解釈し思考していたことから<b>,</b>倫理教育に関する課題は倫理に関する知識の確実な獲得と看護観の深化<b>,</b>感受性豊かな学生に育成することが示唆された。</p>

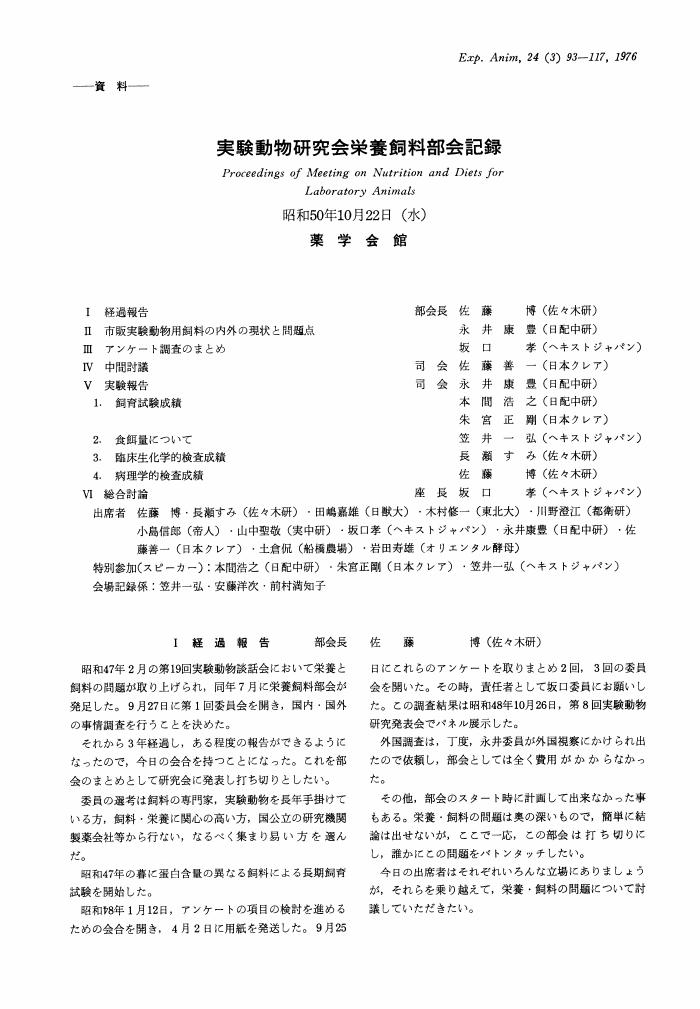

1 0 0 0 OA 実験動物研究会栄養飼料部会記録

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- 実験動物 (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.93-117, 1976 (Released:2010-08-25)

1 0 0 0 OA 幹線鉄道整備の基本方針がネットワーク形成に与える影響に関する研究

- 著者

- 波床 正敏 中川 大

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.487-498, 2008-09-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 38

金国新幹線鉄道整備法における幹線鉄道網整備の手段は新幹線整備だけであるが、スイスの幹線鉄道政策Rail2000では主要駅での乗継ぎ利便性向上を実現するために、路線改良や新線建設、高性能車両の投入などを行ってきており、新線整備延長は短いものの鉄道利用者数を伸ばしている。本研究では、日本がスイスと同様の政策を採用した場合、一定の費用制約下でどのような幹線鉄道体系を構築しうるかを、九州の幹線鉄道網を対象に遺伝的アルゴリズムを用いた計算により明らかにした。その結果、これまでの高速萩線建設に加えて各種の路線改良を組み合わせる手法を採用することが効果的であることが示された。

- 著者

- 井上 晴貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.210-211, 2006

- 参考文献数

- 3

日常生活の中で,化学の恩恵に出会うことは多い。しかし,市民から見た化学のイメージは,難しく,一部の科学者のものであるという意識もある。感受性豊かな時期に興味関心を持ち,多くの化学のおもしろさにふれながら「ふしぎ」を感じる心をもつことが大切である。その積み重ねが疑問を探究する姿勢に結びつき,新たな課題や独創性を生み出すことになる。今回,身近な生活の中にある現象「冷える」をテーマにした実験を紹介する。

1 0 0 0 OA “ 血” はなぜ固まらないのか?:仮説としての新旧のトロンボモジュリン像

- 著者

- 丸山 征郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.5, pp.777-784, 2019 (Released:2019-10-15)

- 参考文献数

- 8