1 0 0 0 真理と正当化 : 哲学論文集

- 著者

- ユルゲン・ハーバーマス [著] 三島憲一 [ほか] 訳

- 出版者

- 法政大学出版局

- 巻号頁・発行日

- 2016

1 0 0 0 OA 疾病増悪因子リガンドの構造展開と機能展開

本課題では、疾病増悪因子たる機能性タンパク質を標的とし、その (1)活性の直接制御、ならびに (2)分解/消失/安定性/細胞内局在の制御、を行うリガンド群を創製した。代表的な成果は、各種核内受容体やいくつかのエピジェネティック因子に対する新規リガンド(作動薬/拮抗薬/ダウンレギュレーター)の創製、ハンチントン病の原因となる変異ハンチンチンをはじめとするβシート構造型凝集性タンパク質の包括的分解誘導剤の創製、ニーマン・ピック病C型の原因となる変異NPC1の異常細胞内局在を修正する薬理シャペロンの創製、脂質代謝のホメオステーシス維持に関わる酵素の安定性を制御するリガンドの解析、が挙げられる。

1 0 0 0 OA Low-Voltage Activation Based on Electrohydrodynamics in Positioning Systems for Untethered Robots

- 著者

- Keita Abe Yumeta Seki Yu Kuwajima Ayato Minaminosono Shingo Maeda Hiroki Shigemune

- 出版者

- Fuji Technology Press Ltd.

- 雑誌

- Journal of Robotics and Mechatronics (ISSN:09153942)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.351-360, 2022-04-20 (Released:2022-04-20)

- 参考文献数

- 29

In recent years, untethered soft robots, free of the lines that restrict their mobility, have been studied extensively. Our research team has been focusing on the electrohydrodynamic phenomena (EHD) as a driving mechanism for untethered robots. EHD is a phenomenon in which a flow is generated by applying a high voltage to a dielectric liquid. We propose a method to drive a robot in an untethered manner using EHD by vertically stacking two types of liquids: conductive and dielectric. This method is simpler, more energy-efficient, and quieter than conventional systems. Although a lower voltage would prevent the enlargement of the system by limiting the electronic components, the generation of EHD requires a high voltage. Therefore, in this study, to realize the low voltage drive of untethered robots dominated by the electrostatic actuator, we tackled the reduction of the driving voltage by investigating the phenomenon. As a result, we achieved low voltage driving at 15 V and successfully drove with off-the-shelf batteries (18 V). We also investigated the output current flowing through the system to reduce power consumption. Therefore, in addition to improving the energy efficiency of the system, we confirmed that the difference of the generated current depended on the thickness of the dielectric liquid and the concentration of the conductive liquid.

1 0 0 0 OA 介護老人保健施設に勤務する看護師の高齢者に対する日常実践の在り方

- 著者

- 山田 由紀

- 出版者

- 立命館大学人間科学研究所

- 雑誌

- 立命館人間科学研究 = 立命館人間科学研究 (ISSN:1346678X)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.31-46, 2018-02

1 0 0 0 旧ソ連地域と紛争 : 石油・民族・テロをめぐる地政学

1 0 0 0 アルメニア近現代史 : 民族自決の果てに

1 0 0 0 北海道々國郡名撰定上書

1 0 0 0 再課程認定が大学に及ぼす影響に関する研究ー質保証と大学の自律性

本研究は、文部科学省が平成30年度に教職課程設置大学に対して実施した「再課程認定」が各大学に与えた影響を明らかにすることを目的としている。具体的には、再課程認定前後の教職課程の科目の変化、担当者の専門性、事務職員の対応等を明らかにすることを通して、本改革が目指す「教職課程の質保証」と「各大学の自律性・独自性」がどのように実現しているのかを明らかにする。本研究を通して、政策の成果の検証の他に、教職課程担当者に求められる資質・能力が解明され、研究者養成機関と教職課程担当者を繋ぐ人材育成プログラムの基礎的・基盤的研究の構築に寄与できると考えている。

1 0 0 0 OA Multi-GAS連続観測における硫化水素センサーの感度変化の影響とその補正

- 著者

- 北川 隆洋 風早 竜之介 谷口 無我 篠原 宏志 福岡管区気象台 大分地方気象台

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.113-123, 2022-03-31 (Released:2022-04-26)

- 参考文献数

- 21

Volcanic gas composition provides us a crucial clue to investigate magma plumbing and geothermal systems. Sensor-based instruments named Multi-GAS have been used for monitoring the volcanic gas compositions at volcanoes. A sensitivity of sensors changes with time caused by deterioration, masking volcanic signals especially during long-term monitoring. Frequent calibration of the sensors is desirable for precise monitoring; however, that is pragmatically not easy because a location of a targeted volcano is remote and rural in general. Sophisticated evaluation of the long-term changes in the sensor sensitivity has not been made yet. In this study, we examined the sensitivity change of the chemical sensors within the Multi-GAS during long-term observations by comparing with other methods such as gas detector tubes and gas sampling. The volcanic gas compositions were monitored using Multi-GAS at Kusatsu-Shirane volcano and Kuju volcano, Japan. Intermittent gas composition measurements using gas detector tubes and gas sampling were conducted at fumaroles around where the Multi-GAS stations are installed. Some disagreements of the CO2/H2S ratios are observed between those measured using the Multi-GAS from those measured using other methods. In such cases, large decreases of the H2S sensor sensitivity were found by the sensor calibration after the monitoring. We found a roughly linear behavior of the H2S sensor sensitivity changes with time based on a long-term sensor sensitivity monitoring in a laboratory and propose a simple linear sensitivity correction of the H2S sensors using the calibration results obtained before and after the monitoring. The corrected Multi-GAS results agree well with the results of other methods. Our results open up a possibility for extraction of volcanic signals from the long-term volcanic gas data streams monitored using the Multi-GAS that are masked by the changes in the sensitivity of the sensors.

1 0 0 0 緬山羊L症の感染機序に関する実験的研究

- 著者

- 石原 (安田) 千晶

- 出版者

- 北海道大学

- 巻号頁・発行日

- 2014-12-25

116p

1 0 0 0 OA サントリーニ裂溝を介し外耳道進展した耳下腺粘表皮癌の1例

- 著者

- 浦野 誠 吉岡 哲志 加藤 久幸 堀部 兼孝 日江井 裕介 油井 健宏 岡田 達佳 櫻井 一生

- 出版者

- 日本頭頸部癌学会

- 雑誌

- 頭頸部癌 (ISSN:13495747)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.443-447, 2014-12-25 (Released:2015-01-08)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 1

症例は40代,女性。右耳内違和感を主訴に受診。術前約20ヶ月の間に,頻回に再発を繰り返す右外耳道腫瘤に対して計6回の生検が施行された。1~4回目では粘液を有する炎症性肉芽様組織と病理診断し,経過観察をされていた。経過中に耳下部腫脹は認めなかった。5回目の生検で悪性腫瘍の可能性を疑い,その後CTで右耳下腺に腫瘍が存在することが判明し,外耳道を含む拡大耳下腺全摘術が施行された。手術検体の病理組織像では,耳下腺上極に発生した低悪性粘表皮癌が上方に進展し,軟骨部外耳道の「サントリーニ裂溝」を穿通して外耳道へ進展していた。本例は,臨床的および病理学的に終始外耳道病変と認識されていたことで,生検組織を長期間にわたり奇異な粘液性上皮構造を含む炎症性肉芽と判断し,耳下腺腫瘍の存在を早期に認識することが困難であった。まれではあるが,本例の様な耳下腺腫瘍の非定型的な外耳道方向への進展形式について注意を払うことが必要と思われた。

1 0 0 0 OA 好酸球性胃腸炎に合併した好酸球性肝臓炎症性腫瘤の一例

- 著者

- 谷口 礼央 永井 康貴 千田 彰彦 鈴木 洸 髙橋 宏太 川村 允力 田村 哲哉 友成 悠邦 後藤 駿吾 岩崎 暁人 武内 悠里子 斯波 忠彦 厚川 和裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.9, pp.470-477, 2020-09-01 (Released:2020-09-09)

- 参考文献数

- 15

症例は58歳男性.黄疸,肝機能障害,腹痛にて近医より紹介受診.採血では,黄疸,肝機能障害,好酸球の増多を伴う白血球上昇を認めた.CTでは,肝臓両葉に多発する不整形の低吸収域,十二指腸球部の浮腫性の肥厚を認めた.上部消化管内視鏡では,球部にびらんや粘膜炎症所見を認めた.内視鏡による生検,肝低吸収域の生検を実施したところ,双方共に悪性所見はなく,著明な好酸球の浸潤を認めた.好酸球性胃腸炎診断基準(腹痛等の症状,内視鏡生検での好酸球浸潤,末梢血中の好酸球増多,等)を満たし,同症と診断した.肝低吸収域もこれに伴う好酸球性の炎症性腫瘤と診断した.ステロイドによる治療を開始したところ,開始数日で採血,画像所見の改善を認めた.その後,ステロイド漸減を進め,現在は,プレドニゾロン5 mg/日にて外来管理を続けている.発症2年を経て,再発は一度もなく,内視鏡・CTなどの画像所見も正常化している.

1 0 0 0 OA 日本倫理彙編

- 著者

- 井上哲次郎, 蟹江義丸 共編

- 出版者

- 育成会

- 巻号頁・発行日

- vol.巻之9, 1903

1 0 0 0 OA 統合失調症で他院入院中に当院紹介となった急性虫垂炎8例の検討

- 著者

- 権田 紘丈 青葉 太郎 平松 和洋 有元 淳記

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.99-102, 2021-01-31 (Released:2021-08-20)

- 参考文献数

- 10

当院は精神科病床を有しておらず,外科的疾患を有する統合失調症患者に関しては他院から紹介となる場合が多い。今回われわれは,2014月1月から2020年1月までに統合失調症で他院精神科入院中に当院一般外科へ紹介となった急性虫垂炎8例の検討を行った。年齢の中央値は56歳で,全例で同日緊急手術となった。開腹手術が6例,腹腔鏡手術が2例であった。7例は壊疽性虫垂炎で,5例に虫垂穿孔を認めた。術後合併症は4例に生じた。統合失調症の症状で当院での入院継続困難となった症例は1例であった。在院日数の中央値は8日で,退院後は全例で紹介元病院へ転院となった。統合失調症を合併した急性虫垂炎症例では虫垂穿孔および術後合併症の頻度が高く,それらのリスクを考慮したうえで周術期管理に臨む必要があると考えられた。

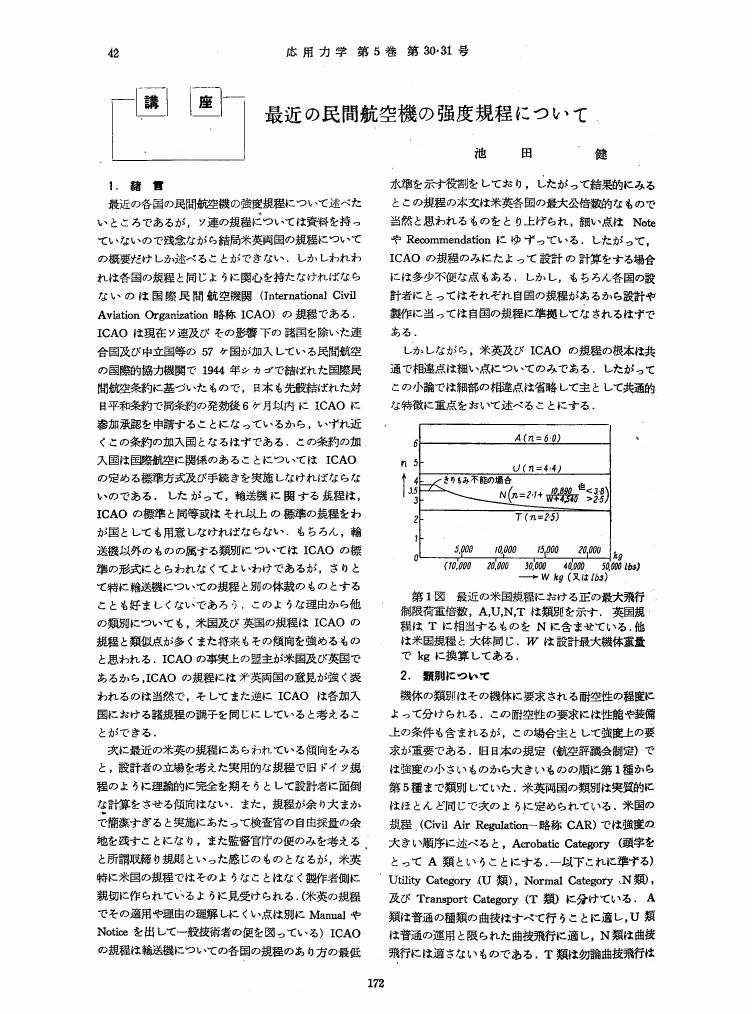

1 0 0 0 OA 最近の民間航空機の強度規程について

- 著者

- 池田 健

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 応用力学 (ISSN:1883549X)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.30-31, pp.172-177, 1953-02-28 (Released:2010-01-13)

1 0 0 0 アジア的生産様式論について

- 著者

- 岩崎 信彦

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.105-113, 1969