1 0 0 0 IR 50年代のレヴィナスにおける「エコノミー」

- 著者

- 三浦 直希

- 出版者

- 東京都立大学人文学部

- 雑誌

- 人文学報 (ISSN:03868729)

- 巻号頁・発行日

- no.333, pp.57-74, 2002-03

1 0 0 0 OA 病院に勤務する看護職における社会資源に関連する認知度

- 著者

- 当目 雅代 上野 範子 木村 みさか

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.5, pp.5_9-5_21, 1999-12-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 28

看護職における社会資源の認知度とそれらに及ぼす要因を検討することを目的として,病院勤務者を対象とした調査を行った。 そして,性,年齢の明らかな2,651名データから,1)認知度が高率だったのは,デイサービス・ショトステイ・高額療養費,傷病手当金制度で,低率だったのはライトハウス・更生医療・在宅介護支援センター・老人日常生活給付事業であった。2)勤務先に医療相談室のある者はない者に比べ,小児慢性特定疾患・ライトハウスの認知度が高率であった。 3)訪問看護制度のある者はない者に比べ,ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイ・在宅介護支援センターの認知度が高率であった。 4)入院経験のある者はない者より高額療養費・補装具交付修理・身体障害者運賃割引制度の認知度が高率であった。 5)福祉体験・学習経験のある者はない者に比べ,すべての社会資源の認知度が高く,特に,ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイ・在宅介護支援センターに関する認知度は50%を越えていた。 以上より,病院に勤務する看護職での社会資源の認知度は,福祉に関する体験や学習経験,あるいは家族を含む入院経験などの個人的要因に加え,勤務先での医療相談室や訪問看護制度の有無など,環境要因の影響を受けていることが示唆された。

1 0 0 0 IR スペインにおけるピカソ批評--歪められた画家のイメージ

- 著者

- 松田 健児

- 出版者

- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会

- 雑誌

- 慶應義塾大学日吉紀要 言語・文化・コミュニケーション (ISSN:09117229)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.45-65, 2009

I 問題提起II ピカソとスペインの乖離III 20世紀のスペイン美術の状況IV ピカソ否定論の萌芽V 美術批評に影を落とすユダヤ人差別VI 「ピカソはスペイン美術ではない」VII 「非人間化された芸術」VIII 否定論者から擁護論者への転向IX エウヘニオ・ドールスのピカソ論X 拒絶されたファシストからの誘惑XI 内戦とその影響XII 結論

- 著者

- Hiroyuki Yamane

- 出版者

- Research Institute forMathematical Sciences

- 雑誌

- Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences (ISSN:00345318)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.15-87, 1994 (Released:2009-04-24)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 81

- 著者

- Kenichi MASUDA Atsushi SATO Atsushi TANAKA Akiko KUMAGAI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.2, pp.177-183, 2020 (Released:2020-02-18)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 4

Hydrolyzed proteins are often prescribed for dogs with food hypersensitivity in food elimination programs. However, the potential of these diets to stimulate lymphocyte-mediated hypersensitivity is currently unknown. In this study, two commercially available hydrolyzed diets for dogs, D-1 (Aminopeptide Formula Dry, Royal Canin Japon, Tokyo, Japan), and D-2 (Canine z/d Ultra Dry, Hill’s-Colgate (Japan) Ltd., Tokyo, Japan), were analyzed to identify residual proteins or peptides, as well as activated helper T-lymphocyte reactions in dogs with suspected food hypersensitivity. Proteins and peptides with molecular weights >1 kDa (majority 1.5–3.5 kDa) were detected in both diet extracts with sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, and size exclusion chromatography. When peripheral blood mononuclear cells (PBMC’s) from 316 dogs with suspected food allergies were cultured with hydrolyzed diet extracts, flow cytometry analysis revealed detectable levels of CD25low helper T-lymphocytes stimulated by D-1 and D-2 in 91 of 316, (28.8%), and 75 of 316 (23.7%) samples, respectively. These data indicated that the extracts contained proteins or peptides large enough to activate the lymphocytes. The percentages of CD25low helper T-lymphocytes stimulated by D-1 and D-2 extracts increased to 38.7% and 29.6%, respectively, in 186 of the original 316 samples (186/316, 58.9%), also reactive to poultry-related antigens. Thus, both poultry-related antigens, and D-1 and D-2 diet extracts may activate helper T-lymphocytes. These results demonstrate that hydrolyzed diets may contain proteins that stimulate helper T-lymphocytes, and may not be effective for treating all dogs with food hypersensitivity.

1 0 0 0 OA 「風景利用策」に見る本多静六の自然風景の利用に対する考え方について

- 著者

- 小川 徹 真田 純子

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D2(土木史) (ISSN:21856532)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.38-48, 2012 (Released:2012-06-20)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 2

国立公園などの自然風景地における利用と保護のバランスは,国立公園制度の開始前から現在に至るまで課題となっている.本研究では本多静六の風景利用策を取りあげ,風景利用策における個別の計画を整理した上で,本多自身が何を風景資源ととらえ,それを生かすためにどのような空間改変を考えていたのかを明らかにすることを目的とした.その結果,風景利用策の背後に4つの考え方があったこと,風景資源は,風景地全体のイメージ,風景地内部の眺め,その土地の特徴を良くあらわす植物や地形などのほか,本多自身が「こうあるべき」と思う理想像の場合もあったこと,しかしそれらを生かすための空間改変については相互に矛盾する部分もあったことを明らかにした.

- 著者

- 斉藤 直子

- 出版者

- 首都大学東京都市教養学部人文・社会系教育学研究室

- 雑誌

- 教育科学研究 (ISSN:02897121)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.1-11, 2012-03-10

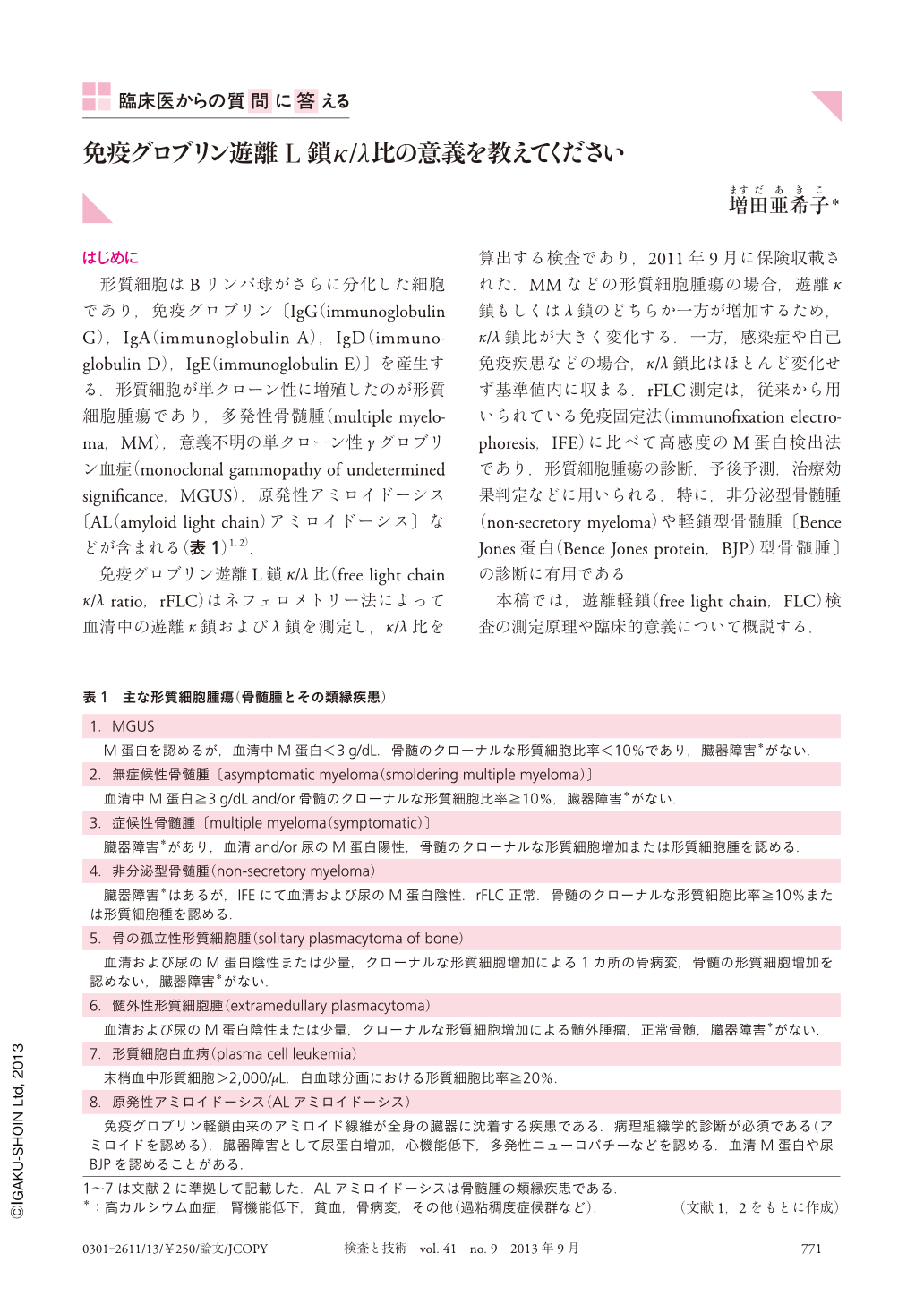

1 0 0 0 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比の意義を教えてください

はじめに 形質細胞はBリンパ球がさらに分化した細胞であり,免疫グロブリン〔IgG(immunoglobulin G),IgA(immunoglobulin A),IgD(immunoglobulin D),IgE(immunoglobulin E)〕を産生する.形質細胞が単クローン性に増殖したのが形質細胞腫瘍であり,多発性骨髄腫(multiple myeloma,MM),意義不明の単クローン性γグロブリン血症(monoclonal gammopathy of undetermined significance,MGUS),原発性アミロイドーシス〔AL(amyloid light chain)アミロイドーシス〕などが含まれる(表1)1,2). 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比(free light chain κ/λ ratio,rFLC)はネフェロメトリー法によって血清中の遊離κ鎖およびλ鎖を測定し,κ/λ比を算出する検査であり,2011年9月に保険収載された.MMなどの形質細胞腫瘍の場合,遊離κ鎖もしくはλ鎖のどちらか一方が増加するため,κ/λ鎖比が大きく変化する.一方,感染症や自己免疫疾患などの場合,κ/λ鎖比はほとんど変化せず基準値内に収まる.rFLC測定は,従来から用いられている免疫固定法(immunofixation electrophoresis,IFE)に比べて高感度のM蛋白検出法であり,形質細胞腫瘍の診断,予後予測,治療効果判定などに用いられる.特に,非分泌型骨髄腫(non-secretory myeloma)や軽鎖型骨髄腫〔Bence Jones蛋白(Bence Jones protein,BJP)型骨髄腫〕の診断に有用である. 本稿では,遊離軽鎖(free light chain,FLC)検査の測定原理や臨床的意義について概説する.

1 0 0 0 IR 大学生の自己肯定意識に影響する睡眠習慣の重要性

- 著者

- 成田 奈緒子 渡辺 ひろの

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 文教大学教育学部紀要 = Annual report of the Faculty of Education, Bunkyo University (ISSN:03882144)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.209-221, 2015

大学生における睡眠を含めた生活習慣が睡眠の質と量,自己肯定感に及ぼす影響を,睡眠時脳波測定を用いて検討した.大学生48 名から得られたデータでは,朝型であるほど自己肯定感が高く,また睡眠の質が良いほど自己肯定感が高いという有意な相関関係が得られた.また,朝型であるほど睡眠の質も良いという相関関係も観察された.さらに,8 名における睡眠時脳波解析をしたところ,REM睡眠含有量が相対的に高い被験者は,睡眠時間も長く,入眠までの時間も短く,大脳皮質覚醒の回数も少なく,全体として睡眠効率が高い傾向が見られ,自己肯定感も高かった.睡眠が不良である被験者ではアルバイトなどで生活習慣が不規則であったことより,大学生においては自律的に生活習慣を改善する努力をすることが睡眠の質と自己肯定感の上昇に必要であることが考察された.

- 著者

- 依田 義丸

- 出版者

- 名古屋芸術大学

- 雑誌

- 名古屋芸術大学研究紀要 = Bulletin of Nagoya University of Fine Arts (ISSN:03884511)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.293-309, 2016

1 0 0 0 ベトナム仏教寺院研究序説

- 著者

- 時枝 務

- 出版者

- 立正大学史学会

- 雑誌

- 立正史学 (ISSN:03868966)

- 巻号頁・発行日

- no.120, pp.1-22, 2016

1 0 0 0 OA 巨大囊胞性胃GISTの1例:本邦報告17例の検討

- 著者

- 矢野 佳子 近藤 三隆 甲村 稔 武鹿 良規 加藤 俊男

- 出版者

- 日本外科系連合学会

- 雑誌

- 日本外科系連合学会誌 (ISSN:03857883)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.990-997, 2013 (Released:2014-10-31)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

症例は57歳女性.腹痛,背部痛を主訴に近医受診し,超音波検査で巨大腹部腫瘤を指摘され,当院に紹介された.腹部CTでは肝,膵,胃を圧排する23cm大の巨大な囊胞性腫瘤で,3D-CT angiographyでは左胃動脈,右胃大網動脈が腫瘍の栄養血管で,胃GISTを疑い開腹した.腫瘍は局所切除困難にて,胃全摘術を選択した.腫瘍径は23×20×12cm,重量は2,800g,内部は壊死物質と血液で満たされていた.免疫染色でc-kitとCD34が陽性で,胃GISTと診断した.術後補助化学療法を施行せず3年2カ月無再発生存中である.遺伝子解析にてエクソン11の遠位領域の挿入型変異で,比較的予後良好な稀な変異の型と考えられた.遺伝子解析は,囊胞化し巨大化した胃GISTの予後を決定する独立した危険因子になりえ,治療方針や予後の予測に重要と考えられた.本邦報告17例を集計し,文献的考察を加えて報告する.

1 0 0 0 OA イギリスにおける兵器産業の発展 : 第1次大戦前のヴィッカース社を中心に

- 著者

- 荒井 政治

- 出版者

- 關西大学經済學會

- 雑誌

- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.665-691, 1981-12-20

1 0 0 0 近年における乳牛の受胎率低下の原因と対策

- 著者

- 中尾 敏彦

- 出版者

- 山口県獣医学会

- 雑誌

- 山口獣医学雑誌 (ISSN:03889335)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.13-20, 2005-12

近年、乳牛の受胎率が世界的に低下してきており、その原因の解明と対策が求められている。わが国もその例外ではなく、受胎率の低下に伴って、分娩間隔の延長が認められている。このような、乳牛の受胎率低下の主な原因として、(1)乳牛の泌乳能力向上に伴って牛そのものが受胎しづらくなってきている可能性があること、(2)牛群規模の拡大に伴って飼育者自らが人工授精を行うことが多くなり、その結果として、人工授精技術上の問題が生じている可能性があること、(3)雄牛の生殖機能の低下などとの関連で人工授精に用いる凍結精液の精子の受精能が低下している可能性があること、などがあげられる。まず、授精技術上の問題が原因であるとすれば、受胎率の低下は、経産牛だけでなく、未経産牛にも見られるはずである。しかしながら、カナダのケベックでの大規模な調査成績では、未経産牛の初回および2回目受胎率は、1993年に比べて、2002年で低下しておらず、むしろ、やや高くなっていることが分かる。本稿では、特に経産牛でみられる受胎率低下の原因を、近年の経産牛で認められる生殖機能の変化との関係で解説するとともに、その対策にも言及してみたい。

1 0 0 0 人類の知的遺産

- 著者

- 市井三郎 [ほか] 企画

- 出版者

- 講談社

- 巻号頁・発行日

- 1978

1 0 0 0 OA (09)M. P.フォレットにおける経験と統合

- 著者

- 西村 香織

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.F9-1-F9-9, 2016 (Released:2019-10-01)

人々が協働するときには,それぞれの異なる考え方にいかに対応し,それをまとめていくのかが重要な課題となってくる。しかも,組織や社会をとりまく環境は常に変化しており,組織のマネジメントは,その変化に応じていかなければならない。M. P.フォレットは,相異する考えから統一的解決を導き出し,同時に新たな多様性を創発させていく過程を,統合の過程として示した。そして,統合とは思考の統合としてあるのではなく,活動の統合としてあると捉え,関係し合うおのおのの主体的な経験によって統合が実現していくことを明らかにしたのである。フォレットは,経験の本質を,人間の可能性および新しい形態の喚起にあると捉える。すなわち,経験において人々の概念が知覚されたものと統合されて自律的に展開し,そこから新たな可能性や関係性が喚起されていくと捉えるのである。こうしたフォレットの経験と統合の理解は,現代組織のマネジメントに対しても,従来の考え方の行き詰まりを超える新たな活動の枠組みを示唆するものであると考えられる。

- 著者

- Liangcheng Wang Kohei Hamamoto Azusa Kimura Aya Ishiguro Isao Horiuchi Kenjiro Takagi

- 出版者

- Japan Society for the Study of Hypertension in Pregnancy

- 雑誌

- Hypertension Research in Pregnancy (ISSN:21875987)

- 巻号頁・発行日

- pp.HRP2020-001, (Released:2020-06-10)

- 参考文献数

- 8

Intrauterine balloon tamponade (IBT) is widely used for treating obstetric hemorrhage. However, only a few reports on IBT failure exist. We report a case of IBT failure caused by an over-expanded lower uterine segment (LUS). A 30-year-old woman with twin pregnancy presented with bleeding after cesarean section. During surgery, uterine atony was observed; however, intravenous administration of oxytocin and ergometrine resolved the condition. Continuous hemorrhage was observed postoperatively, despite the administration of uterotonics and uterine massage. Although IBT was performed, the bleeding persisted, as recognized from the drainage fluid. Enhanced computed tomography revealed that the bleeding spot could not be compressed by the inflated balloon due to the over-expanded LUS. The balloon was removed; uterine artery embolization was required to achieve hemostasis. Our experience indicated that over-expanded LUS could cause IBT failure. If bleeding continues post-IBT replacement and an over-expanded LUS is observed, alternative treatments should be promptly provided.

- 著者

- 佐々木 千穂

- 巻号頁・発行日

- 2020-06

1 0 0 0 OA SNSコミュニケーションの顕在化に関する心理機序について

- 著者

- 大和田 智文 御幸 大聖

- 出版者

- 関西福祉大学研究委員会

- 雑誌

- 関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:24326828)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.123-130, 2017-03

今日,SNS は対人コミュニケーションの重要なチャネルとして日常生活にはなくてはならないものになっている.心理学領域におけるSNS コミュニケーションに関する研究では,SNS の利用がもたらす功罪や,それに関連するパーソナリティに着目した議論が主になされてきていた.しかしながら,SNS 上にさまざまな発言を顕在化させてしまう心理機序をFTF コミュニケーションと関連づけながら検討した研究は見当たらなかった.本研究では,大学生におけるSNS の利用実態とSNS 上に見られる社会的不適切行為との関連に着目し,この社会的不適切行為が,FTF コミュニケーションによってすでに存在していた行為がSNS を通して顕在化されたもの(SNS の不適切行為表出の媒介機能)なのか,それとも,SNS によって新たに生み出された行為(SNS の不適切行為創出機能)なのか,すなわち,SNS コミュニケーションの顕在化に関する心理機序についての検討を行った.兵庫県内の私立大学学部生計97 名を対象に質問紙調査を実施した.その結果,FTF において不適切発言を経験することが,SNS への不適切発言投稿経験に影響を及ぼしていた.一方で,FTF での不適切発言を多く経験している者がSNS 上に見られる社会的不適切行為に対する許容度を高めてしまうことが,SNS への不適切写真投稿経験に影響を及ぼしていた.加えて,SNS を利用した自己開示欲求もSNS への不適切写真投稿経験に影響していた.すなわち,SNS への不適切発言投稿に対してはSNS の不適切行為表出の媒介機能が,SNS への不適切写真投稿に対してはSNS の不適切行為創出機能がそれぞれ働いていたことが示唆された.以上より,SNS への不適切発言投稿経験とSNS への不適切写真投稿経験とでその発現機序は異なっていると考えられた.