2 0 0 0 OA アメリカ シェール開発に関する環境規制

- 著者

- ローラーミカ

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 257-1), 2013-10

- 著者

- 菅原純 河原弥生編

- 出版者

- 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

- 巻号頁・発行日

- 2006

2 0 0 0 OA 漢魏の詠史詩 : その成立と発展

- 著者

- 市川 桃子

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 論集 (ISSN:03899837)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.A1-A18, 1982-09

- 著者

- 天明屋 尚

- 出版者

- 美術出版社

- 雑誌

- 美術手帖 (ISSN:02872218)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.927, pp.34-45, 2009-09

2 0 0 0 OA 漢魏の詩歌に示された非情な文学感情

- 著者

- 鈴木 修次

- 出版者

- 中国中世文学会

- 雑誌

- 中国中世文学研究 (ISSN:05780942)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.8-21, 1963-03-31

It is rather surprising that we often come across immoral literary taste in the poetry, chiefly anonymous, of the Han Wei period. It shows itself in calumnies against the effort that everybody should make or against moral feelings, in a comparative description between one's former and present wives, in unsympathetic words on the death of one's friend, and in many other instances of a similar vein. Such immoral literary taste, unknown in Shih Ching (詩経) , is traced back in poetry to early songs and poems.

2 0 0 0 OA 林葉子(著)夫婦間介護における適応過程

- 著者

- 井口 高志

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.114-115, 2011-04-30 (Released:2012-05-31)

- 著者

- 相馬 直子

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.246-246, 2009-10-30 (Released:2010-10-30)

2 0 0 0 OA 戸田貞三の初期著作に見出される家族

- 著者

- 石黒 史郎

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.30-41, 2007-04-30 (Released:2009-08-04)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

本稿の目的は, 家族社会学の形成過程を探るという問題関心の下, 戸田貞三の初期著作において, 家族が, どのように問題にすべきものとして構成されているのかを検討することである。彼の初期著作において看過できないのは, 明らかな社会改良への志向である。制度や集団, その成員, あるいは生活形式などの一般的なタームも, その志向をめぐって組織化されており, それによって社会的な弊害が析出される。そこで重要になるのは人々が正確な事実を知り, それに基づいて行為することであり, そのための契機として家族は位置づけられている。統計法はそうした人々が基づくべき事実を知らしめるための方法であり, それによって, 彼の論理において重要な位置を占めている家族についての事実も知らされるのである。

- 著者

- 平井 重行 榊原 吉伸 早川 聖朋

- 雑誌

- 研究報告音楽情報科学(MUS)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, no.2, pp.1-6, 2011-05-06

日常生活を送る場所で,音楽を自らが演奏して楽しめる環境組み込み型の楽器の研究を行っている.その一つとして入浴中に浴槽をこすると鳴る 「キュッ,キュッ」 という音を利用して,DJ スクラッチ演奏が行えるシステム Bathcratch を制作した.ここでは,浴槽こすり音の特徴であるピッチの存在に着目し,その検出によってこすり音とそれ以外の音とを区別し,浴槽をこすった場合にのみスクラッチ音が鳴る仕組みを実現した.本報告では,その浴槽こすり音の解析や,Bathcratch システムの演奏処理部分を中心とした機能について述べる.We developed an environmental embedded instrument which we enjoy playing in everyday life. The Bathcratch system which is utilizing rubbing sounds of bathtub with some water enables us to play DJ scratch sounds. In this paper, we describe the system overview and its some functionalities including analyzing bathtub rubbing sounds and playing DJ scratch sounds.

- 著者

- 相馬 直子

- 出版者

- 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻

- 雑誌

- 相関社会科学 (ISSN:09159312)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.106-114, 2005

2 0 0 0 OA 経済学部主催国際シンポジウム 政治経済の危機 : 社会的排除を超えて

- 著者

- 大沢 真理 定塚 由美子 武田 宏子 相馬 直子 デウィット アンドリュー フォーグト ガブリエラ 小林 純

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 立教経済学研究 (ISSN:00355356)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.283-312, 2009-03-10

- 著者

- 若林 芳樹 神谷 浩夫 由井 義通 木下 禮子 影山 穂波

- 出版者

- 地理科学学会

- 雑誌

- 地理科学 (ISSN:02864886)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.65-87, 2001-04-28

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 4

本研究は,量的研究法と質的研究法とを組み合わせたマルチメソッドのアプローチを用いて,東京大都市圏における30歳代シングル女性世帯の居住地選択の傾向とそれを取り巻く状況を分析したものである。既存の統計類とアンケート調査結果を用いた量的分析の結果,シングル女性世帯の居住地選択の特徴として,利便性を重視して都心周辺部を指向すること,所得階層によって就業・居住状態に違いがみられること,住宅の探索・契約をめぐって種々の制約を受けていること,などが明らかになった。こうした量的分析による知見を裏付け,より詳細な居住地選択の実態を探るために,グループ・インタビューを行い,質的分析を加えた。その結果,彼女らが都心周辺部を指向する理由は,単なる利便性だけでなく,帰宅時の安全性への配慮や住み慣れた地域への選好が影響していること,住宅の契約をめぐる制約の強さは勤務先や所得によって異なること,などが明らかになった。

2 0 0 0 OA 穿孔されたクルミ堅果

- 著者

- 大石 三郎

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.516, pp.692-696, 1936-09

- 著者

- 坂本 文徳 大貫 敏彦 香西 直文 山崎 信哉 吉田 善行 難波 謙二

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)

- 巻号頁・発行日

- pp.J13.002, (Released:2013-10-10)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 5

The local area distribution and relocation of radioactive cesium deposited in trees after the 2011 tsunami-related accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (FDNPP) have been studied by measuring the spatial distribution of cesium on/in trees by autoradiography analysis. Samples of trees were collected from places located between 4 and 55 km from FDNPP approximately 2, 8, 20, and 22 months after the accident. The autoradiography analyses of Cryptomeria japonica, Torreya nucifera, and Thujopsis dolabrata var. hondae samples collected approximately 2 and 8 months after the accident showed that radioactive Cs was mainly distributed as spots on the branches and leaves of the trees emerged before the accident, and was detected in negligible amounts in new branch and leaves that emerged after the accident. On the contrary, radioactive Cs was detected at the outermost tip of the branches in the trees collected 20 months after the accident. Morus alba samples collected 22 months after the accident contained radioactive Cs inside and outside their stems, even though no radioactive Cs was detected in their roots, strongly suggesting that a certain amount of radioactive Cs was translocated from the outside to the inside of stems. These results indicate that the distribution of radioactive Cs deposited on/in the trees gradually changes with time (scale: year).

2 0 0 0 IR ミュージアム・リテラシー教育に関する研究

- 著者

- 長畑 実

- 出版者

- 山口大学大学教育機構

- 雑誌

- 大学教育 (ISSN:13494163)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.79-94, 2013-03

大学における博物館学芸員養成課程の改編により,必須科目「博物館教育論」が新設されるなど博物館の教育活動への関心が高まっている。また,学習指導要領の改訂により各学校段階において博物館等と積極的に連携,協力,活用を図ることがさらに強調される等,学校教育における博物館利用が注目されている。しかし,学校による博物館の教育的利用は進んでいないのが実態である。その要因には,博物館への距離や活用時間の確保、博物館側の受入体制等の問題もあるが,教員の博物館活用の意義や活用方法の理解が進んでいないことが大きな課題であると考えられる。本研究では,筆者が教員免許状更新講習の選択科目として実施した「ミュージアム・リテラシー」の講義実践を踏まえ,ミュージアム・リテラシー教育に関する理論構築を考察した。

2 0 0 0 OA 肺原発悪性リンパ腫(B細胞性, びまん性, 小細胞型)の2手術例

- 著者

- 橋詰 寿律 菊地 敬一 鶴見 豊彦 泉 陽太郎 鳥潟 親雄

- 出版者

- 日本肺癌学会

- 雑誌

- 肺癌 (ISSN:03869628)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.7, pp.1083-1089, 1993-12-20

- 被引用文献数

- 6

症例1は48歳の女性.職場検診で胸部異常陰影を指摘されたため来院した.右肺中葉にair bronchogramを伴った浸潤影がみられ, 気管支鏡下生検でリンパ腫が疑われた.平成3年4月18日, 右肺中葉切除および縦隔リンパ節郭清術を行った.病理診断は非ホジキンリンパ腫(びまん性, 小細胞型)であった.補助療法は行わずに退院し, 術後1年9ヵ月の現在再発の徴候なく経過観察中である.症例2は38歳の男性.感冒で来院した際, 左舌区に辺縁が鮮明で, air bronchogramを伴わない腫瘤陰影を指摘され入院となった.術前検査では確定診断はえられず, 平成3年10月17日肺腫瘍の疑いで左肺上葉切除および縦隔リンパ節郭清術を行った.病理診断は非ホジキンリンパ腫(びまん性, 小細胞型)であったが, 症例1に比べ細胞の異型性が強く, 肺内リンパ節にも腫瘍性病変がみられたため, 術後CHOP療法を2クール施行した.術後1年3ヵ月の現在再発の徴候なく外来通院中である.本疾患は稀な疾患ではあるが, その報告例は最近増加してきており文献的考察を加え報告する.

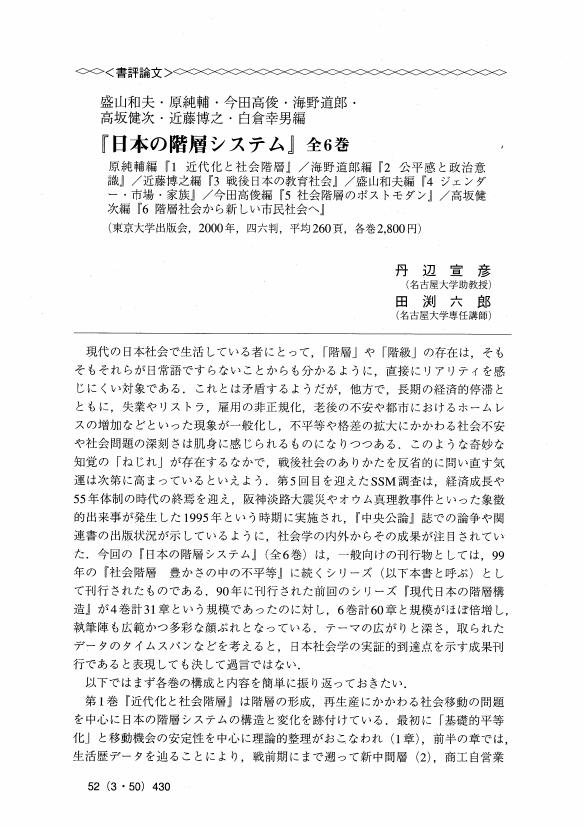

- 著者

- 丹辺 宣彦 田渕 六郎

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.430-436, 2001-12-31 (Released:2009-10-19)

- 著者

- 北原 ルミ

- 出版者

- 金城学院大学

- 雑誌

- 金城学院大学キリスト教文化研究所紀要 (ISSN:13418130)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.101-125, 2009

- 著者

- 小野 永貴 徳光 亜矢子

- 出版者

- お茶の水女子大学附属高等学校

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:13405934)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.47-62, 2013-06-28