1 0 0 0 総合経済6ヶ年計画の構想

- 出版者

- [出版者不明]

- 巻号頁・発行日

- 1955

1 0 0 0 OA 茨城県内市町村の住民参加・協働による地域の防災活動について

- 著者

- 髙野俊英

- 出版者

- 地域活性学会

- 雑誌

- 地域活性研究 (ISSN:21850623)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.21-30, 2023-03-31 (Released:2023-06-16)

本研究は、茨城県内市町村の住民参加・協働による地域の防災活動において、東日本大震災後の地震・津波対策や地球温暖化による豪雨等の災害対策とコロナ禍前から現在のコロナ禍での防災活動について同県の市町村の防災担当部署へのアンケート調査により、その課題等を探り地域の安全や活性化に貢献する防災活動について考察した。

1 0 0 0 OA 摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントに関する看護ケアガイドライン

- 著者

- 須釜 淳子 石橋 みゆき 大田 えりか 鎌倉 やよい 才藤 栄一 真田 弘美 中山 健夫 野村 岳志 山田 雅子 仲上 豪二朗 佐藤 直子 柴田 斉子 長谷 剛志 深田 順子 三鬼 達人 有田 弥棋子 浦井 珠恵 大川 洋平 北村 言 臺 美佐子 高橋 聡明 玉井 奈緒 飛田 伊都子 野口 博史 松本 勝 三浦 由佳 向井 加奈恵 麦田 裕子 吉田 美香子 倉智 雅子 白坂 誉子 山根 由起子

- 出版者

- 公益社団法人 日本看護科学学会

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.790-810, 2022 (Released:2023-03-10)

- 参考文献数

- 58

目的:本資料は,日本看護科学学会より公開した「看護ケアのための摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントに関する診療ガイドライン」の要約版である.方法:本診療ガイドラインは,「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に従い,研究エビデンスと益と害のバランス,患者の価値観などに基づき作成された.結果:身体診査技術を用いた系統的アセスメント,反復唾液嚥下テスト,改訂水飲みテスト,フードテスト,頸部聴診法,超音波診断装置による嚥下観察,内視鏡による嚥下観察に関するクリニカルクエスチョンをもとに,10の推奨が作成された.8つの推奨はGRADE(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)2Cとして評価され,残りの2つはGRADEなしとして評価された.結論:看護ケアのためのアセスメントに焦点を当て,最新の知見を盛り込んだ信頼性の高い診療ガイドラインが作成された.本資料は要約版であり,臨床実践への活用が期待される.

- 著者

- Satomi Nomura Namiko Kisugi Kazue Endo Takahide Omori

- 出版者

- National Center for Global Health and Medicine

- 雑誌

- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023.01033, (Released:2023-06-25)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 1

Individuals who had new children during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic became parents in challenging situations, starting from pregnancy and continuing to after birth. This study aimed to clarify the characteristics of parental loneliness, perceptions of parenting, and psychosocial factors among parents having new children during the COVID-19 pandemic. The participants comprised a first-child group (523 parents; those who had their first child) and a second-child group (621 parents; those who had their second or subsequent child). We used web-based questionnaires to explore parental loneliness, perceptions of parenting, and psychosocial factors (distress, parental burnout, well-being, marital satisfaction, and social isolation). Participants answered the questionnaires in November 2022, during the eighth COVID-19 wave in Japan. We compared the groups and subgroups according to parental sex and determined the relationship between variables. The parents in the first-child group felt lonelier than the parents in the second-child group (p < 0.05), and their loneliness was correlated with psychosocial factors. Significantly, more mothers in the second-child group answered "agree" to negative perceptions of parenting than mothers in the first-child group. Additionally, parenting difficulties were correlated with a negative perception of parenting and parental burnout in both groups. Furthermore, providing parental support may improve parenting and promote parents' health.

- 著者

- Kento TAKAHARA Tomoru MIWA Takashi IWAMA Masahiro TODA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.185-189, 2023-12-31 (Released:2023-06-26)

- 参考文献数

- 27

The occipital transtentorial approach (OTA), which is often applied for superior cerebellar lesions, has an inevitable risk of homonymous hemianopsia due to the retraction of the occipital lobe. The endoscopic approach provides increased visibility of the surgical field due to the wide-angled panoramic view and is minimally invasive in approaching deep brain lesions compared to the conventional microscopic approach. However, little is known regarding endoscopic OTA for the removal of cerebellar lesions. We experienced a case of a hemangioblastoma in the paramedian superior surface of the cerebellum that was successfully treated with endoscopic OTA combined with gravity retraction while avoiding postoperative visual dysfunction.A 48-year-old woman was diagnosed with a hemangioblastoma in the superior surface of the cerebellum. She underwent tumor removal with endoscopic OTA combined with gravity retraction of the occipital lobe instead of using brain retractors. The narrower space was sufficient for surgical manipulation with a panoramic view obtained by endoscopy. The simultaneous observation of the lesion with both an endoscope and a microscope revealed the superiority of infratentorial visualization with an endoscope. Gross total removal was achieved with no postoperative complications, including visual dysfunction.Endoscopic OTA may reduce the risk of postoperative visual dysfunction because of its minimally invasive nature, which is enhanced when combined with gravity retraction. Additionally, the panoramic view of the endoscope allows favorable visualization of an infratentorial lesion, which is otherwise hidden partly by the tentorium. The use of endoscopy is compatible with OTA, and endoscopic OTA could be an option for superior cerebellar lesions for avoiding visual dysfunction.

1 0 0 0 OA 精神障害の生活モデルとインペアメント : 精神障害の社会モデルを展望して

- 著者

- 永井 順子

- 雑誌

- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei Review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.49-66, 2017-03

1 0 0 0 OA 体育授業における身体的経験に関する議論の批判的検討:痛みの意味の探求に向けて

- 著者

- 中野 大希 坂本 拓弥

- 出版者

- 日本体育・スポーツ哲学会

- 雑誌

- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.85-100, 2022 (Released:2023-03-20)

- 参考文献数

- 76

To clarify the necessity and the possibility to explore the meanings of the pain in physical education (PE) classes, this study critically considers the literature on bodily experiences in such classes. In Japan, bodily experiences of students in PE class have been poor lately by doing a lot of language activities, using information communication technologies and taking full safety majors. According to previous studies, these bodily experiences are composed of three experiences of the things, the others, and the self. Therefore, the poorness of the bodily experiences in PE class means that students have being poor with three experiences of the things, the others, and the self. In such situation, the philosophical studies on the meanings of the bodily experiences in PE classes have discussed the experiences of the things and the others and demonstrated the significance of these two experiences for students. However, such studies have overlooked the experience of the self and, accordingly, to reveal the meaning of the experiences of the self would be required. The experiences of pain could symbolize the experiences of the self, because pain is the experience that lacks the consciousness toward the world outside human-subject and also inevitably highlights one’s own body. Thus, the experiences of the aforementioned pain could be focused when the meaning of the experiences of the self is revealed. Such an experience has the possibility of triggering the transformation of the self, and this transformation has an educational significance. The experiences of the pain as the experience of the self in PE class may have an educational significance for students. Hence, exploring the meaning of the experiences of such pain could reveal the new meaning of the bodily experiences.

- 著者

- 酒井 公範

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.42-58_3, 1967-02-15 (Released:2010-10-14)

- 参考文献数

- 42

1 0 0 0 OA 顎関節症の理学療法I

- 著者

- 竹井 仁 根岸 徹

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.23-28, 2000 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 13

顎関節疾患の中でも,特に顎関節症は臨床的に多く経験する疾患だが,日本における顎関節症に対する理学療法は十分に確立されたものがないのが現状である。顎関節症に対する理学療法の主目的は,疼痛のコントロールと,正常な顎関節運動の再獲得,顎関節運動に関与する筋力・筋長・拮抗筋とのバランス再獲得,習慣・姿勢・リラクセーションに対する教育である。本論文では,顎関節症の疾患概要,原因及び症状と徴候,顎関節の解剖学と運動学をもとに,顎関節症の評価までを概説する。

1 0 0 0 OA 「中日本風力発電株式会社 上矢作風力発電所の紹介」

- 著者

- 中日本風力発電株式会社

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー (ISSN:03876217)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.29-31, 2009 (Released:2014-02-01)

1 0 0 0 ディオスコリデス研究

- 著者

- 杉浦 有威 Sukumaran Sathish 杉本 昌隆

- 雑誌

- プラスチック成形加工学会第34回年次大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-06-14

1 0 0 0 徳川御三家付家老の研究

1 0 0 0 OA 男女共同参画に対するバックラッシュ

- 著者

- 四方 由美 Yumi SHIKATA

- 雑誌

- 宮崎公立大学人文学部紀要 = Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.61-69, 2004-03-20

現在、日本では男女共同参画をめぐってバックラッシュが起こっている。保守派の主張する争点は、①「らしさ」のしばりから自由を求める男女共同参画の動きは、あるべき「らしさ」を否定し、日本の文化や男女関係を破壊するのではないか、②「専業主婦」否定の動きではないか、③家族の絆を破壊するのではないかなどである。このようなバックラッシュが起こる背景には、フェミニズムに対するバックラッシュの高まりに加えて、男女共同参画の政策化にともなう反発があると考えられる。 また、バックラッシュは保守派によるものだけではない。男女共同参画を推進する立場にある立法・行政サイドにおいて、男女共同参画社会基本法に盛り込まれた「ジェンダー概念に基づく男女平等」の理念に対する理解が進まないため、この理念が運用面で排除される傾向がみられる。こうした動きは男女共同参画社会の推進を阻むだけでなく、新たな差別を生む事態に陥っている。男女共同参画についての政策そのものが矛盾を孕んでいることは、その大きな要因の一つである。 本稿では、このような観点から今日のバックラッシュ現象を考察することを通して、男女共同参画をめぐる議論を整理する。

1 0 0 0 OA 治癒切除後に孤立性小脳転移した大腸癌の 1 例

- 著者

- 横山 貴一 三原 千恵 横山 登 中江 竜太 山根 冠児

- 出版者

- 日本大学医学会

- 雑誌

- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.244-246, 2009-08-01 (Released:2010-04-20)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 4 1

症例は 57 歳の女性.2 年前に高 CEA 血症を伴う結腸癌で根治術を行った.今回,頭部 MRI で小脳テントに接する約 2 cm 大の後頭蓋窩病変を認めた.全身FDG-PET で後頭蓋窩病変以外に高集積を示さず,CEAは 2.0 ng/ml であった.このため悪性髄膜腫を疑い摘出術を行った.病理診断は,結腸癌の小脳転移であった.他臓器に転移のない大腸癌の孤立性小脳転移は少なく診断,治療に注意する必要があると考えられた.

1 0 0 0 我が国の建設関連企業の有する低炭素化関連技術動向の調査及び分析

- 著者

- 井川 友裕 森岡 信人 小宮 朋弓 白井 隆裕 小浪 尊宏

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.6, pp.22-00235, 2023 (Released:2023-06-20)

- 参考文献数

- 12

2020年10月,菅内閣総理大臣(当時)による2050年カーボンニュートラル宣言が,2021年4月には,2030年に温室効果ガスを2013年度から46%削減する目標が日本政府により表明された.土木・建築分野における,建設段階を中心とした温室効果ガス排出量削減に向け,筆者らは,カーボンニュートラルに資する日本企業の土木・建築分野のソリューションに関する情報を調査・とりまとめ,今後の関連施策の検討に資することを目的とした分析を行った.具体的には,本邦企業の主な低炭素建設技術に関する調査を通じ,低炭素技術情報の集約と開発促進,統一的な排出量算定手法の確立,関連技術基準の整備,ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施,入札契約制度を通じた支援等の施策について検討を行った.

1 0 0 0 私の研究とその原体験

- 著者

- 稲岡 諄

- 出版者

- 水文・水資源学会

- 雑誌

- 水文・水資源学会誌 (ISSN:09151389)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.166, 2023-05-05 (Released:2023-06-08)

- 参考文献数

- 2

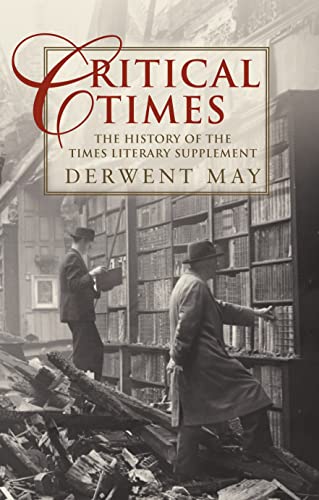

- 著者

- Derwent May

- 出版者

- HarperCollins

- 巻号頁・発行日

- 2001

1 0 0 0 日本の伝統的都市空間 : デザイン・サーベイの記録

- 著者

- 宮脇檀 法政大学宮脇ゼミナール著

- 出版者

- 中央公論美術出版

- 巻号頁・発行日

- 2003