- 出版者

- 旺文社

- 巻号頁・発行日

- 2001

1 0 0 0 刑法

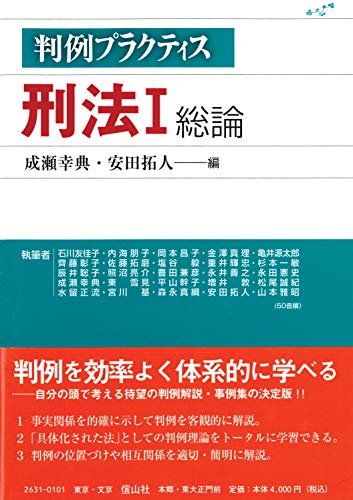

- 著者

- 成瀬幸典 安田拓人編

- 出版者

- 信山社出版

- 巻号頁・発行日

- 2010

- 著者

- 金子 之史

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.289-331, 2018 (Released:2019-01-30)

- 参考文献数

- 127

第二次大戦後に「日本哺乳動物学会」(1949年発足)と「哺乳類研究グループ」(1963年発足)2組織が,1987年に合併して「日本哺乳類学会」を誕生させた.本稿はこの2組織が発足するまでの経緯と発足から合併までの経緯を,おもに文献情報に基づいて描写した.その結果,各2組織の前駆体はそれぞれ第二次世界大戦の前(1923年)と後(1955年)という時期を異にして「日本動物学会」(1923年設立)から派生したと考えられた.歴史的な経過に付随して出現したいくつかの事象の提示とそれに関する話題提供をおこなった.

1 0 0 0 OA 哺乳類研究グループの歴史試論

- 著者

- 和田 一雄

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.117-127, 2020 (Released:2020-02-14)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 2

日本哺乳類学会の前身の一つである哺乳類研究グループは,1958年からネズミ研究グループに参加した大学院生や助手を含んだ若者達に端を発して1963年に結成され,自由に発想し,そして相互批判することによって発展した.同グループは,第二次世界大戦後,特に1958年以降,各時期の日本社会における社会的,政治的事象の影響を受けながら,ネズミ研究グループの諸先輩による助言や忠告を得て力を蓄えた.哺乳類研究グループでは,毎年行われたシンポジュウム,自由集会,動物相の記載,入門書作成関係の議論などを通して哺乳類の系統進化についての活発な議論が行われた.そして,1983年に行った日中哺乳類シンポジュウムを通して日本と中国の研究者相互の交流発展をもたらした.1980年代には会員が激増し,同グループに求める期待が多様化し,意見もさまざまに変化した.学会運営上の実務的な理由で哺乳類研究グループを日本哺乳動物学会と合併させるべきだという意見が先行し,1987年に日本哺乳類学会に合併・吸収されたが,それでも哺乳類研究グループの特徴が消失したわけではない.それ故ここでは同グループの創立や成長の過程を吟味し,それ故ここでは日本哺乳類学会の中で役立つ可能性を有する特徴はないかを検討した.

1 0 0 0 中国古代道家思想の生成論と儒家の倫理学説に関する研究

1 0 0 0 OA 中国文化の贈り物 -性善説-

- 著者

- 吉田 公平

- 出版者

- 東洋学研究所

- 雑誌

- 東洋学研究 = TOYO UNIVERSITY ORIENTAL STUDIES (ISSN:02889560)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.297(244)-303(238), 2019

1 0 0 0 OA 量刑判断に至る因子に関する研究 : 重回帰モデルの構築と個人要因の検討

- 著者

- 北折 充隆 小嶋 理江 Mitsutaka Kitaori Masae Kojima

- 出版者

- 金城学院大学

- 雑誌

- 金城学院大学論集. 人文科学編 = Treatises and Studies by the Facalty of Kinjo Gakuin University. Studies in Humanities (ISSN:18800351)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.15-27, 2019-09-30

1 0 0 0 OA 聴覚弁別が動体視力に及ぼす影響

- 著者

- 大谷 璋

- 出版者

- Japan Human Factors and Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.91-96, 1970-04-15 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 7

漸次一定速度で接近してくる視標の認知に対する精神作業の影響をみた. 精神作業としては聴覚弁別をもちいた. 聴覚弁別の難易度を変えて精神作業のむずかしさをかえた. 聴覚弁別を課したときの動体視力は視認距離と視覚で約10%低下した. また聴覚弁別をした時は, しなかった時と比較して視標に対する反応は1秒たらずおくれた. 視標が認知できる距離に達したときは, 視覚弁別もその影響をうけ. あやまりが多くなった.

1 0 0 0 OA 自閉症ヒト型モデルマウスの開発と小児神経学への展開

- 著者

- 内匠 透

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.91-94, 2011 (Released:2014-12-25)

- 参考文献数

- 14

ヒト染色体15q11-13重複は自閉症の細胞遺伝的異常として最も頻度の高いものである. 染色体工学的手法を用いて, 我々は同相同領域を重複させたマウスを作製することに成功した. 本マウスは, 社会的相互作用の障害, 超音波啼鳴数の発達異常, 固執的常同様行動等, 自閉症様行動を示した. また, 発達期には脳内セロトニン異常を呈した. 本マウスは, 表現型妥当性だけでなく, 自閉症の原因である染色体異常をヒトと同じ型で有する構成的妥当性をも充たすヒト型モデルマウスである. 本マウスにより, 自閉症を含む発達障害の分子病態解明だけでなく, 新たな診断, 治療, 予防法の確立にも有効なマウスとして, 小児神経学領域における発展が期待される.

1 0 0 0 OA 文学史の〈穴〉 ──主体と非主体とのあいだ──

- 著者

- 永井 聖剛

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, pp.34-49, 2022-05-15 (Released:2023-05-15)

文学テクストの作中人物は〈穴〉を潜ってあちら側に赴き、そうすることによって主人公となる。また同時にこのとき、三人称で語られていた物語言説は、おのずから一人称的──自由間接話法的な文体への変成を遂げる。どうしてこんなことが起こるのだろうか。本稿は、『浮雲』『蒲団』『羅生門』『屋根裏の散歩者』『雪国』などにあらわれた〈穴〉と、それに伴って現象した「話法の転換」とに着目しながら、日本近代文学における自由間接話法的な文体生成の歴史的意義もしくはその蓋然性について考察するものである。この試論を通じて、「作家」や「聖典」に拠らない文学史、すなわち間テクスト的な表現史・文体史記述の可能性についても問題提起をおこなってみたい。

1 0 0 0 OA 「東京女性財団・東京ウィメンズプラザ」

- 著者

- 青木 玲子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.10, pp.1153-1154, 1998-10-15 (Released:2010-03-10)

1 0 0 0 OA 「幼年」の詩学 : バタイユのプレヴェール論をめぐって

- 著者

- 大池 惣太郎

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会関東支部

- 雑誌

- 日本フランス語フランス文学会関東支部論集 23 (ISSN:09194770)

- 巻号頁・発行日

- pp.71-84, 2014 (Released:2018-03-30)

1 0 0 0 OA 定量調査からみる若者の音楽生活 : コミュニケーションツールとしての音楽

- 著者

- 永井 純一

- 出版者

- 神戸山手大学

- 雑誌

- 神戸山手大学紀要 (ISSN:13453556)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.153-162, 2013

1 0 0 0 OA 第15回 犬山不整脈カンファランスメインテーマ 不整脈を画像でみる テーマI 「基礎」Ca2+シグナリングをみる 新しい不整脈マッピングシステムによるリエントリー回路可視化の試み

- 著者

- 庄田 守男

- 出版者

- 一般社団法人 日本不整脈心電学会

- 雑誌

- 心電図 (ISSN:02851660)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.Suppl2, pp.46-54, 2001-05-25 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 人間社会的流行における数理モデルの提案 イノベータ理論と時間遅れの方程式を用いて

- 著者

- 大田 靖 水谷 直樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 (ISSN:13498940)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, pp.22-45, 2021 (Released:2021-08-20)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3

本研究では,ファッションや映画、食品などの人間社会的流行に対して,先行研究で提案された数理モデルを基に,疫学的流行を記述する数理モデルの基礎となったSIRモデル,及びマーケティングにおけるイノベータ理論を考慮し,新しい形の流行モデルを提案した.また,一過性で終わるような流行(以下,一過性タイプの流行),及び再び盛り上がりをみせるような流行(以下,再起タイプの流行)の実データを用いて,ベイズ推定のアプローチによる提案モデルのパラメータ推定を行い,さらに,実データへのフィッティングを行った.本研究で提案されたモデルによって,再起や微細な振動を表現することが可能となり,先行研究で提案された数理モデルに比べて実データへのフィッティングにおいて,その精度を大幅に高めることができた.特に,再起タイプの流行であるKitKatや本麒麟のSNSへの投稿データにおいては,多少のずれはみられるものの,明らかに先行研究のモデルでは表現できていなかった再起や微細な振動が再現された.これらの結果から,提案モデルは人間社会的流行の変遷を説明するための便利なツールであることが結論づけられた.

1 0 0 0 天文月報 = The astronomical herald

- 出版者

- 日本天文学会

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, 1958-01

1 0 0 0 OA 「キターブゥ・バフリエ」の著者ピリー・ライスと世界古地図について

- 著者

- 三橋 冨治男

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2-3, pp.199-220,234, 1966 (Released:2010-03-12)

Ottoman admiral, Piri Reis' old map was discovered by Bay H. E. Eldem, Director of National Museums in 1929, when the old Ottoman Imperial Palace—Topkapu Saray was being turned into a Museum of Antiquites. This old map was missing for a long time.The detailed research of Prof. P. Kahle and other scholars have presented very important informations regarding this map, because it was sometimes called “the map of Columbus”.This paper gives the explanation about figure, substance matter, preserved condition and two varieties of this old map, and shows the big image of well-known Turkish admiral in the 16th century with some interesting episode. At the same time, this paper points out that Ottoman Turks were excellent experts in the field of cartography and they stood very far above the level of European cartography in those days.

- 著者

- Emre Urhan Zuleyha Karaca Gamze Kalin Unuvar Kursat Gundogan Kursad Unluhizarci

- 出版者

- The Japan Endocrine Society

- 雑誌

- Endocrine Journal (ISSN:09188959)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.649-658, 2022 (Released:2022-06-28)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 2 22

Although coronavirus disease 2019 (COVID-19) mainly involves the lungs, it also affects many systems. The hypothalamic/pituitary axis is vulnerable to hypoxia, hypercoagulation, endothelial dysfunction and autoimmune changes induced by COVID-19 infection. Given that there is no extensive investigation on this issue, we investigated the pituitary functions three to seven months after acute COVID-19 infection. Forty-three patients after diagnosis of COVID-19 infection and 11 healthy volunteers were included in the study. In addition to the basal pituitary hormone levels, growth hormone (GH) and hypothalamo-pituitary adrenal (HPA) axes were evaluated by glucagon stimulation test (GST) and low-dose adrenocorticotropic hormone (ACTH) stimulation test, respectively. The peak cortisol responses to low-dose ACTH test were insufficient in seven (16.2%) patients. Twenty (46.5%) and four (9.3%) patients had inadequate GH and cortisol responses to GST, respectively. Serum insulin-like growth factor-1 (IGF-1) values were also lower than age and sex-matched references in four (9.3%) patients. The peak GH responses to GST were lower in the patient group when compared to the control group. Other abnormalities were mild thyroid-stimulating hormone elevation in four (9.3%) patients, mild prolactin elevation in two (4.6%) patients and central hypogonadism in four (9.3%) patients. Mean total testosterone values were lower in male patients when compared to male controls; however, the difference was not significant. These findings suggest that COVID-19 infection may affect pituitary functions, particularly the HPA and GH axes. These insufficiencies should be kept in mind in post-COVID follow-up. Long-term data are needed to determine whether these deficiencies are permanent or not.