1 0 0 0 OA 組合せゲーム理論と超現実数

- 著者

- 坂井 公

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.10, pp.397-402, 2021-10-15 (Released:2022-04-16)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 児玉 和仁 児玉 恵子

- 出版者

- 一般社団法人日本獣医がん学会

- 雑誌

- 日本獣医がん学会雑誌 (ISSN:18843344)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-005, (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 32

A 4-year-old neutered male Scottish Terrier, weighing 10.4 kg, presented with hematuria for the past 10 days. Ultrasonography revealed multiple masses in the apex and trigone of the bladder. A catheter biopsy was performed, and the histopathological diagnosis was non-invasive urothelial carcinoma (transitional cell carcinoma) with low to medium grade pathological malignancy. Treatments with piroxicam alone, vinblastine and firocoxib, toceranib and firocoxib, and firocoxib alone resulted in a partial response or stable disease. The patient showed no regional lymph node metastasis or distant metastases, maintained stable disease, and had an excellent quality of life at 1681 days after the start of treatment.

- 著者

- Aritada YOSHIMURA Daigo AZAKAMI Miori KISHIMOTO Takahiro OHMORI Daiki HIRAO Shohei MORITA Shinogu HASEGAWA Tatsushi MORITA Ryuji FUKUSHIMA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.5, pp.541-545, 2023 (Released:2023-05-03)

- 参考文献数

- 25

A 6-year-old castrated male Cavalier King Charles Spaniel was referred to the Animal Medical Center, Tokyo University of Agriculture and Technology, for examination and treatment of recurrent pneumothorax. Chest radiography and computed tomography showed multiple cavitary lesions in the caudal right posterior lobe. These lesions were surgically excised via thoracotomy. Subsequent histopathological examination revealed paragonimiasis. In the postoperative review, we found that the owner had fed raw deer meat to the dog four months earlier. Deer meat has attracted attention as a source of Paragonimus in humans. To our knowledge, this is the first report of Paragonimus infection in a dog due to deer meat consumption.

1 0 0 0 OA 美人とファッション

- 著者

- 宮永 孝

- 出版者

- 法政大学社会学部学会

- 雑誌

- 社会志林 (ISSN:13445952)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.200-147, 2018-03

1 0 0 0 OA 朝比奈菊雄先生を偲んで

- 著者

- 金谷 芳雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.7, pp.711, 2003-07-01 (Released:2018-08-26)

- 著者

- 相原 憲一 佐藤 和枝

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2011年秋季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.69, 2011 (Released:2011-12-01)

資本主義経済・合理主義最優先の時代が終焉を迎えて社会の仕組みはどうあるべきかが問われている。地域資源を組み合わせることで地域経済が進展することを良しとした考え方は姿を消している。すなわち個々の資源が無駄なくマネジメントできる組み合わせで全体価値が実現できるとは限らない。右肩上がりの時代はそれでよかったが今は違う。「全体は部分の和ではない」世界を如何にデザインできるが地域活性の源泉につながる。本研究発表は、特にヘーゲルの弁証法による全体デザインの考え方に沿って全体価値は時間的関係性を含むことが重要でそこにレジリアンスが望まれることを論じる。事例として富良野のラベンダーを採り上げる。

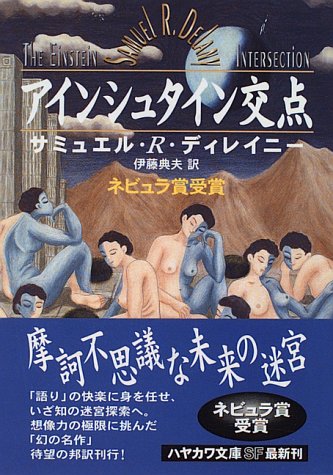

1 0 0 0 アインシュタイン交点

- 著者

- サミュエル・R・ディレイニー著 伊藤典夫訳

- 出版者

- 早川書房

- 巻号頁・発行日

- 1996

1 0 0 0 OA 「中野正剛」火野葦平の描き方 跛行する「愚」

- 著者

- 野寄 勉

- 出版者

- 昭和文学会

- 雑誌

- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.59-70, 1999-03-01 (Released:2023-05-15)

1 0 0 0 OA 唐獅子牡丹 (いれずみ物語 ; 21)

- 著者

- 小野 友道 Ono Tomomichi

- 出版者

- 大塚製薬工場

- 雑誌

- 大塚薬報 = Otsukayakuho

- 巻号頁・発行日

- vol.632, pp.45-47, 2008-01-15

1 0 0 0 OA 健康高齢者に対する予防的・健康増進作業療法プログラムの効果 ランダム化比較試験

- 著者

- 川又 寛徳 山田 孝 小林 法一

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.73-81, 2012 (Released:2014-04-24)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 10

目的 予防的•健康増進作業療法プログラムが,地域に在住する健康高齢者の QOL の身体の痛みに関する領域,心理的領域,環境領域,そして生活満足度に与える効果をランダム化比較試験によって検証する。方法 研究デザインはランダム化比較試験であった。対象は65歳以上の健康な高齢者で,全国 5 か所で,新聞広告等で募集し,募集に応じた220人を,各地区を層としてランダム化し,実験群111人と対照群109人とに割り付けた。実験群は,作業療法の概念的実践モデルである人間作業モデル(以下,MOHO)の構成要素である「能力の自己認識」,「価値」,「興味」,「役割」,「習慣」,「運動技能」,「処理技能」,「コミュニケーションと交流技能」,「物理的環境」,「社会的環境」の10の概念の講義と演習を実施する MOHO プログラム群,対照群は,作業活動を実施する活動群と,無治療群とした。先行研究で対照群内の 2 グループを併せて対照群としたため,今回も併せて対照群として解析をおこなった。プログラムは,実験群,対照群ともに原則として 1 回120分,月 2 回,全15回であり,2008年から2010年にかけて実施した。測定は,the MOS 36–Item Short–Form Health Survey(以下,SF–36)の身体の痛み(以下,BP),WHO/QOL 26(以下,QOL26)の心理的領域および環境領域,そして生活満足度指標 Z を,初回(T1)と最終回(T2)に実施した。実験群と対照群の変化量(T2–T1)の比較は t 検定を用いておこない,検定の有意水準は 5%とした。結果 フォローアップ率は実験群71%,対照群72%であった。解析対象は,欠損値のない実験群80人(71.1±4.68歳),対照群79人(71.4±4.66歳)で,年齢を含めたすべての項目において,ベースラインで 2 群間に有意差は認められなかった。変化量(T2–T1)の比較において,SF–36の BP と QOL26の環境領域は,対照群に対して実験群が有意に高かった(順に P=.05, P=.02)。結論 MOHO プログラムは,健康な高齢者の老化の生理的変化に対処するニーズや,環境への影響に関するニーズに応え,QOL の身体の痛みに関する領域や環境領域に与える効果が明らかにされた。MOHO プログラムは,作業と健康に関するヘルスリテラシー(作業リテラシー)の向上を図る有効な介入方法として期待できる。

1 0 0 0 OA 備中国小田郡家について

- 著者

- 日野 尚志

- 出版者

- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION

- 雑誌

- 東北地理 (ISSN:03872777)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.10-15, 1973 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 9

The formation of the Oda District during the Ritsuryô Period is un-documented. We may safely assume, however, that formation took place in the Pre-Taika Period by the aggregation of parts of the two agata of Kibi-Naka and Kawashima to Hokuki which, consequently, became the central part of the Oda District.Oda is the name of both the whole district and the central part of the district. Many names connected with the Gûke (District Office) have been found in the central part and the Kôri-gongen-gu, which was probably the central shrine for the entire district during the Ritsuryô Period, is still extant.The so-called Oda Umaya (Oda Relay-station) was probably located in Maido east of Oda. Many roof tiles from the temple which was probably the Gunji (the district temple connected with the Gûke) have also been found in Maido.Since both Oda, which gave its name to the whole district, and Maido, which is near Oda, show traces of having been centers of the district, we conclude that the Gûke was established in Oda.The San-yo Road is thought to have passed through the southeastern part of the Gûke area; thus, we can infer that the Gûke had easy access to land transportation. Moreover, since the Gûke was situated on the Oda River, it must have been connected to good water transportation links.Judging from the fact that three different Jôri systems have been found in the comparatively small Oda valley, it seems certain that the Gûke was established at the time when the Jôri systems were being enacted. As the southern side of the Gûke is 6 cho (about 654 meters) in length, it can be assumed that the Gûke was 6 cho square.

1 0 0 0 OA 江戸初期の排仏論

- 著者

- 高神 信也

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.799-802, 1974-03-31 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA Inflation Expectations Curve in Japan

- 著者

- Toshitaka Maruyama Kenji Suganuma

- 出版者

- Japan Society of Monetary Ecoomics

- 雑誌

- Japanese Journal of Monetary and Financial Economics (ISSN:2187560X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.1-28, 2020 (Released:2020-06-02)

- 参考文献数

- 30

In this paper, we estimate “inflation expectations curve” – a term structure of inflation expectations – combining forecast data of various agents. We use a state-space model which considers consistency among expectations at different horizons, and for relationships between inflation rate, real growth rate and nominal interest rate. We find that the slope of the curve in Japan is positive in almost all periods since the 1990s. In addition, looking at the estimated inflation expectations in time series, the inflation expectations at all horizons rose in the mid-2000s and from late 2012 to 2013, after the downward trend from the early 1990s to the early 2000s. Short-term inflation expectations in particular have tended to shift upwards since the launch of Quantitative and Qualitative Monetary Easing, while being affected by fluctuations in the import price.

- 著者

- 吉松 孝 池田 美奈子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第68回春季研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.286, 2021 (Released:2022-02-23)

筆者は,これまでの研究で,米中シットコムの笑い(ラフ・トラックの挿入ポイント)と言語的特性について,どういった要因が,シットコムの笑いの挿入ポイントの差異に影響を与えているのかを述べた.しかし,米中シットコムの笑いや作風の差異の背景は,言語的特性のみではない.とりわけ,制作者や視聴者といった国民性としての思考習慣(考え方)の違いも重要な要因と考えられる.そこで,本研究では,思考習慣を複数の視点に分け,米中シットコムのテキストを,分析的思考,全体的思考,演繹性,機能性,低コンテクスト,高コンテクストがどこに見られるかという視点から分析した.その結果,米国シットコムには,演繹性,分析性が見られ,中国シットコムから,帰納性は1例しか見られなかった.一つの事柄から分析的に話を展開していくのは,シットコムの特性でもあり,分析しながら話を進めていくような傾向は米中シットコムどちらにも見られた.思考習慣に関する先行研究では,中国人は分析的でないとされてきたが,中国シットコムでは,シットコムの特性から,分析的と解釈されるようなテキストも用いられていることが分かった.

1 0 0 0 OA 妊婦の葉酸摂取が後天的遺伝子修飾を介して小児喘息発症リスクに与える影響

1 0 0 0 OA プログラム理解パターン抽出のための構文木と視線移動の自動マッピング手法

- 著者

- 吉岡 春彦 上野 秀剛

- 出版者

- 一般社団法人 日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学の基礎研究会

- 雑誌

- ソフトウェア工学の基礎ワークショップ論文集 第29回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(FOSE2022) (ISSN:2436634X)

- 巻号頁・発行日

- pp.34-42, 2022-11-10 (Released:2023-05-18)

ソフトウェア開発者がソースコードを理解する過程を明らかに することは,開発作業や学習の効果・効率を改善するために重要な研究で ある.これまでに多数の研究が効率的な読み方を分析するために,ソース コードに対する開発者の視線移動を計測している.効率的に読む方法を 理解するために,研究者はディスプレイの座標として記録された視線移 動の情報からソースコードのどこを読んでいるか対応づける必要がある. しかし,エディタ上でのスクロールやウィンドウの移動などのためディス プレイ上の座標をソースコード上の単語と対応づけることは難しい.ま た,異なるソースコードに対する同じ意味の理解行動を抽出するために は,制御フローやフォーマット,識別子の違いを考慮する必要があるため 分析には時間がかかる.本論文では,視線移動をディスプレイ上の座標 から,注視した単語と対応する構文情報に変換する手法を提案する.

1 0 0 0 OA 気候値モデルを用いた南シナ海主要4河川起源マイクロプラスチックの広域海洋輸送解析

- 著者

- 松下 晃生 内山 雄介 高浦 育 小硲 大地

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.I_1003-I_1008, 2021 (Released:2021-11-04)

- 参考文献数

- 11

気候値海洋モデルを用いたLagrange粒子追跡実験により,南シナ海に河口を有する4本の大河川から放出される海洋マイクロプラスチック(以下 MP)の平年的な移流分散特性とその形成機構を解析した.MPの分散パターンにはモンスーンに伴う季節差が存在した.特に中国南部の2河川から放出された粒子は,南西モンスーンが卓越する春から夏にかけて台湾海峡を越えて東シナ海へと到達する割合が増加する傾向が見られたことなどから,南シナ海起源のMPが日本近海のMP汚染に大きく寄与している可能性が示された.さらにMP自身の重量密度にも着目し,海洋表層を漂う(軽い)MP,および浮力を持たない(中立密度)MPに分けて粒子追跡実験を行い,海洋での輸送傾向の違いを考察した.

1 0 0 0 OA 全身持久性体力の測定

- 著者

- 田中 喜代次

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.6, pp.679-694, 2000-11-10 (Released:2017-09-27)

- 被引用文献数

- 4 2

Cardiorespiratory fitness or cardiorespiratory endurance fitness(CREF) refers to the ability of the body to sustain prolonged, rhythmical exercise. The great interest over the last several decades in the importance of CREF stems from a series which report that endurance exercise performance is highly correlated to maximal oxygen uptake (VO_2max) and oxygen uptake at which systematic changes in lactate(LT:lactate threshold) and/or respiratory gas exchange measurements (VT:ventilatory threshold) occur as a result of an elevated metabolic acidosis. LT and VT have been used interchangeably with anaerobic threshold(AT) by a number of researches. VO_2max is the highest rate of oxygen uptake attainable for a given form of maximal or exhaustive ergometry. VO_2AT was first defined by Wasserman et al.(1973) as the level of oxygen uptake, above which aerobic energy production is supplemented by anaerobic mechanisms. In recent years, accumulative epidemiologic research results suggest that low levels of CREF, as represented by VO_2max or VO_2AT, are associated with increased risk of such chronic diseases as coronary artery disease, stroke, hypertension, diabetes, and several forms of cancer. Thus, from both human performance and health status perspectives, the importance of assessing CREF is very clear. However, direct measurement of CREF requires considerable expense in terms of high-quality equipment and well-trained exercise testing personnel. Close approximation of CREF using standardized exercise testing protocols also requires specialized equipment and trained personnel. Therefore, various combinations of critical factors that may be predictive of CREF have been used to accurately assess VO_2max and/or VO_2AT. Indirect assessment of VO_2max and VO_2AT, using self-perceived intensity(RPE:ratings of perceived exertion) and power output during submaximal cycling exercise as independent variables, is useful when large numbers of subjects are tested. The 12-min walk test at an intensity of RFE 13 also has high potential as a substitute for direct measurement. This manuscript summarizes the scientific rationale and reviews the critical findings of various researches in the area of CREF Measurement.