- 著者

- 小林 周平 陳 昱儒 井手 一茂 花里 真道 辻 大士 近藤 克則

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-065, (Released:2022-12-23)

- 参考文献数

- 37

目的 高齢者の歩行量を維持・増加させることには多くの健康上望ましい効果が期待できる。しかし,健康日本21(第二次)中間評価では,高齢者の歩数が目標値まで達成できなかったことが報告されている。そのため,従来とは異なるアプローチに建造環境(街路ネットワーク,施設や居住密度,土地利用など人工的に造られる環境)を通じた身体活動量や歩数の維持・増加をもたらすゼロ次予防が注目されている。本研究では,建造環境の1つである生鮮食料品店の変化と歩行時間の変化との関連を明らかにすることを目的とした。方法 日本老年学的評価研究(JAGES)が27市町の要介護認定を受けていない65歳以上を対象に実施した自記式郵送調査データを用いた2016・2019年度の2時点での縦断パネル研究である。目的変数は,歩行時間の2時点の変化(増加あり・なし)とし,説明変数は追跡前後の徒歩圏内にある生鮮食料品(肉,魚,野菜,果物など)が手に入る生鮮食料品店の有無の2時点の変化を5群にカテゴリー化(なし・なし:参照群,なしとわからない・あり,あり・あり,あり・なしとわからない,その他)したものである。調整変数は2016年度の人口統計学的要因,健康行動要因,環境要因,健康要因の計14変数とした。統計分析は,ロバスト標準誤差を用いたポアソン回帰分析(有意水準5%)で歩行時間の増加なしに対する歩行時間の増加ありとなる累積発生率比(cumulative incidence rate ratio:CIRR)と95%信頼区間(confidence interval:CI)を算出した。分析に使用する全数のうち,無回答者などを欠測として多重代入法で補完した。結果 歩行時間の増加ありが13,400人(20.4%)だった。追跡前後で徒歩圏内の生鮮食料品店の有無の変化が「なし・なし」(6,577人,10.0%)と比較した場合,「なしとわからない・あり」(5,311人,8.1%)のCIRRは1.12(95%CI:1.03-1.21)だった。結論 徒歩圏内の生鮮食料品店が増加していた者で,高齢者の歩行時間が増加した者の発生が12%多かった。暮らしているだけで歩行量が増える建造環境の社会実装を目指す手がかりを得られたと考える。

1 0 0 0 世界諸国の制度・組織・人事 : 1840-2000

1 0 0 0 OA 認知モデルを作ることによる学習

- 著者

- 三輪 和久

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.322-331, 2019-09-01 (Released:2020-03-01)

- 参考文献数

- 30

The model-based approach, along with the experimental approach, is a primary research methodology in cognitive science. Cognitive scientists have contributed to the development of psychological science by the benefits of building computational cognitive models. The authors have examined another aspect of the benefits of cognitive modeling as a learning tool by the practices of cognitive science classes in which university students are instructed to build computational cognitive models. In this paper, we introduce class practice examples implemented over the past 10 years, and discuss the possibilities and limitations of a learning paradigm, “Learning by Building Cognitive Models.”

- 著者

- 内海 卓哉 石澤 正夫 高畑 未樹 八巻 通安 佐藤 寿晃

- 出版者

- 国立保健医療科学院

- 雑誌

- 保健医療科学 (ISSN:13476459)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.453-459, 2020-12-25 (Released:2021-01-23)

- 参考文献数

- 33

目的:本研究は,就寝前のブルーライトを主波長とする青色光照射が,睡眠障害を有さない若年男性の主観的睡眠感,注意力,作業効率に及ぼす影響を調査することである.方法:対象は,12人の睡眠障害を有さない若年男性(年齢:20-23歳)であった.対象者は就寝前の 1 時間,1白熱電球,2青色光の 2 条件で照射を受けた.照射を行った翌朝,主観的睡眠感と注意力,作業効率について測定を行った.主観的睡眠感はOSA睡眠調査票(MA版),注意力は精神運動ヴィジランス課題,作業効率はパーデューペグボードを用いた.結果:白熱電球照射後とブルーライト照射後の 2 条件間で主観的睡眠感に有意な差は認められなかった.作業効率は,ブルーライト照射後で白熱光照射後と比較し有意に低下した.また,ブルーライト照射後の注意力では10分間の測定時間の内,後半 5 分部分で反応時間が有意に延長した.結論:本研究の結果は,就寝前のブルーライト照射が翌日の注意力と作業効率を低下させる可能性があることを示唆する.

1 0 0 0 OA スーパーエコシップ(SES)の普及促進に関する鉄道・運輸機構の取組み

- 著者

- 西川 康士

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会誌 KANRIN(咸臨) (ISSN:18803725)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp.7-12, 2016-05-10 (Released:2017-01-26)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA スーパーエコシップの最新事情

- 著者

- 加納 敏幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.172-179, 2007-03-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 9

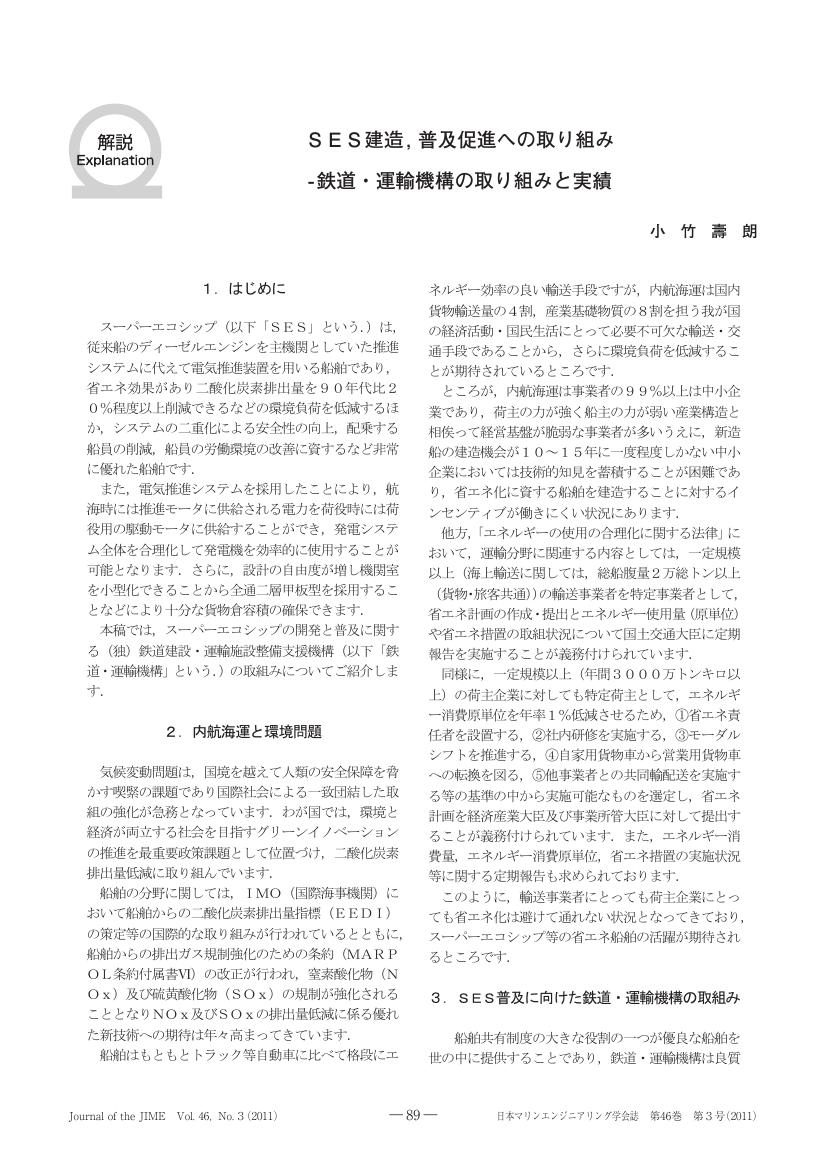

1 0 0 0 OA SES建造, 普及促進への取り組み -鉄道・運輸機構の取り組みと実績

- 著者

- 小竹 壽朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.376-381, 2011 (Released:2013-10-23)

1 0 0 0 OA 研究インテグリティと研究データガバナンス

- 著者

- 船守 美穂

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.86-99, 2023-05-08 (Released:2023-05-09)

- 参考文献数

- 40

近年,外国からの不当な影響による利益・責務相反や技術流出等への懸念から,研究者の外国との関わりを把握し,リスク管理をしようとする動きが世界的に進行している。しかしこの方法は,研究者による正しい情報の申告を前提とする上,問題把握が技術流出そのものを対象とせず,間接的であることから,十分に有効ではないと考えられる。本稿では,深刻なサイバー攻撃を経て,大学によるストレージ提供と研究データ管理計画(DMP)の導入により対策をとった豪州大学の事例を参考に,国内で全国大学対象に提供される研究データ基盤(NII RDC,2021年提供開始)を利用した,大学の研究データガバナンス構築の方法を提案する。具体的には,DMPではなく,研究データ管理記録(DMR)を利用することで,機関による研究者の研究活動を把握可能とし,機関の説明責任やコンプライアンスに対応可能とする。NII RDCおよび,これに搭載予定のDMRツールは全国展開されるため,国内の大学は最小限の負担で導入可能,かつ,大学横断的な連携も容易であり,この方式は国際的に見ても優位性がある。提案の方法は,大学の研究データガバナンス構築を主目的とする。しかし,DMRにより技術流出の把握や調査が可能となるため,研究インテグリティ確保にも一定の有効性はあると考えられる。他方,機関の管理強化による研究者の研究活動の抑制は避ける必要があり,将来的にはDMRが,研究者の未来の研究構想に役立てられることが期待される。

- 著者

- 佐々木 沙和子

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.39-47, 2020 (Released:2021-04-19)

本研究は、発達障がい幼児と保育者との笑いを伴う関わり合いに関する実践を行い、幼児の言葉の拡がりに着目してその変化を検証することを目的とした。児童発達支援センターに通所する幼児と担当保育者との関わり合いの記録を分析した。その結果、笑いを伴う関わり合いによって幼児が言葉で意思を伝えたいという思いが強まり、本人なりの言葉の拡がりが見られた。本研究を通して、保育者による本人の興味・関心に合わせた寄り添い方に重点を置いた取り組みの必要性と共に、笑いを伴う発達支援の可能性について示唆された。

- 著者

- 比良 徹

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.215-220, 2012 (Released:2012-10-26)

- 参考文献数

- 24

本研究では,腸上皮に散在する消化管内分泌細胞が,管腔内の栄養素を認識して消化管ホルモンを分泌する機構の解明と,食品ペプチドによる消化管ホルモン分泌を介した食欲抑制,血糖上昇抑制の確立を目的とした。膵酵素分泌,満腹感誘導等の作用を持つコレシストキニン(CCK)の分泌機構に関して,カルシウム感知受容体が,フェニルアラニンや各種食品ペプチドの受容体としてCCK分泌に関与することを見いだした。トウモロコシ由来のペプチドが,グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)の分泌を促進し,さらに血中ジペプチヂルペプチダーゼ-IV活性を低下させることで,GLP-1の作用を高めて,血糖上昇が抑制されることをラットにおいて示した。これらの研究成果は,消化管での栄養素認識機構の一部を明らかにし,食品成分による消化管ホルモン分泌コントロールを介した,メタボリック症候群の予防,病態改善へ応用しうるものと考えられる。

1 0 0 0 古琉球の軍隊とその歴史的展開

- 著者

- 上里 隆史

- 出版者

- 琉球アジア社会文化研究会

- 雑誌

- 琉球アジア社会文化研究 (ISSN:13464760)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.105-128, 2002-10

1 0 0 0 IR ゴーレス再考

- 著者

- 中島 楽章 Nakajima Gakusho

- 出版者

- 九州大学大学院人文科学研究院

- 雑誌

- 史淵 (ISSN:03869326)

- 巻号頁・発行日

- vol.150, pp.69-116, 2013-03

1 0 0 0 IR 復帰運動における「沖縄的」アイデンティティと「日本的」アイデンティティの変容と相剋

- 著者

- 石川 捷治

- 出版者

- 九州大学法政学会

- 雑誌

- 法政研究 (ISSN:03872882)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.179-200, 2001-07

1 0 0 0 OA 価値工学(VE)における第3の価値:不便益価値

- 著者

- 澤口 学

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.12, pp.849-853, 2021-12-10 (Released:2021-12-17)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA 「スーパーエコシップ」

- 著者

- 加納 敏幸 竹田 敦

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.463, 2011 (Released:2013-10-23)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- Chiemi Hotta Yuki Fujinuma Takashi Ogawa Mamiko Akita Tomoko Ogawa

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- pp.JE20220305, (Released:2023-05-20)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 1

Background: In Japan, sentinel surveillance is used to monitor the trend of infectious gastroenteritis. Another method of pathogen surveillance, wastewater-based epidemiology, has been used recently because it can help to monitor infectious disease without relying on patient data. Here, we aimed to determine the viral trends reflected in the number of reported patients and number of gastroenteritis virus-positive samples. We focused on gastroenteritis viruses present in wastewater and investigated the usefulness of wastewater surveillance for the surveillance of infectious gastroenteritis.Methods: Real-time polymerase chain reaction was used for viral gene detection in wastewater. The number of reported patients per pediatric sentinel site and number of viral genome copies were compared for correlation potential. The number of gastroenteritis virus-positive samples reported by NESID and a status of gastroenteritis viruses detected in wastewater were also evaluated.Results: Genes of norovirus GI, norovirus GII, sapovirus, astrovirus, rotavirus group A, and rotavirus group C were detected in wastewater samples. Viruses were detected in wastewater during periods when no gastroenteritis virus-positive samples were reported to NESID.Conclusions: Norovirus GII and other gastroenteritis viruses were detected in wastewater even during periods when no gastroenteritis virus-positive samples were found. Therefore, surveillance using wastewater can complement sentinel surveillance and is an effective tool for the surveillance of infectious gastroenteritis.

1 0 0 0 OA ペクチンゲルの粘弾性について

- 著者

- 川端 晶子 澤山 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.555-562, 1976 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 8 9

HMPゲルおよびLMPゲルの基礎的粘弾性を明らかにする目的で,圧縮型平行板粘弾性計を用いクリープ曲線を求め解析した結果,次のような結果を得た. 1. 1.5~2.5%のHMPゲルおよび, 2ならびに2.5%のLMP ゲルは,いずれもフックの弾性体. 2組のフォークトの粘弾性体および,ニュートン粘性体の6要素模型で示すことができた.弾性率(E0,E1, E2)は, 104~106dyn/cm2,粘性率(η1, η2, ηN)は, 107~109 poiseであった. 2.ペクチン濃度の増加に従い,いずれの弾性率,粘性率も漸増していた.また,温度上昇にともない,弾性率,粘性率の漸減が認められたが, LMPゲルでは, 30°C以上でゲルの弾性率および粘性率の低下が目立ち,ゲルの脆弱化が認められた. 3.未処理ならびに精製HMPゲル,および精製LMPゲルのマスター・カーブが合成され,シフトファクターが求められた.すなわち, HMPゲルでは,11.0~49.0°Cの温度範囲で,精製LMPゲルでは, 5.5~24.5°Cの温度範囲で,温度,時間の換算則が成立つことが認められた.シフトファクターと絶対温度の関係から,みかけの活性化エネルギーを求めたところ,両者のHMPゲルは約30Kcal/mol.,精製LMPゲルは約65 Kcal/mol.であった.また,遅延スペクトルが求められ,未処理HMPゲルは, 2つの極大値をもつ山型分布を,精製HMPゲルおよび精製LMPゲルは,遅延時間の大きい方に極大値をもつ山型分布を示した.

1 0 0 0 OA 在宅栄養管理に必要な薬剤の知識

- 著者

- 保井 洋平 丹波 卯子 大西 延明

- 出版者

- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.775-780, 2015 (Released:2015-06-20)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

ここ数年、全国的に在宅医療が推進され、高齢者の在宅療養が多職種の連携で効果的に行われるよう求められるなか、薬剤師の役割に期待が寄せられている。特に、在宅栄養管理を円滑に行うために地域一体型栄養サポートチーム(Nutrition Support Team;NST)に参画することで在宅患者のQOLを高めることができると考えられる。一方、薬剤師の服薬支援をする場が薬局内から在宅へシフトチェンジし、薬剤師に今まで以上のスキル(skill)やスピリット(spirit)が求められている。在宅栄養管理に必要な薬剤の知識と、在宅療養サポートチーム(Home care Support Team:hST)の活動を通して得られた薬剤師への期待を報告する。

1 0 0 0 OA 大規模風車基礎構造の設計

- 著者

- 関根 渉 藤下 和浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー (ISSN:03876217)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.257-260, 2021 (Released:2022-09-07)