1 0 0 0 OA エピソード記憶と意味記憶

- 著者

- 小松 伸一

- 出版者

- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)

- 雑誌

- 失語症研究 (ISSN:02859513)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.182-188, 1998 (Released:2006-04-26)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 2

エピソード記憶と意味記憶間の区分に焦点を当て,記憶システムを区分する研究アプローチの意義を論じた。まず,記憶モデルの中での両記憶の位置づけを検討した。近年の記憶モデルにおいては,長期記憶は宣言記憶と手続き記憶に二分され,エピソード記憶と意味記憶は宣言記憶を下位区分する概念であるとみなされている。しかし,手続き記憶とエピソード記憶,意味記憶間の関係,さらに,潜在/顕在記憶の位置づけに関しては研究者間で食い違いが認められることを明らかにした。次に,エピソード記憶と意味記憶間の区分をめぐる論点について展望した。両記憶をシステムの相違とみなすか,あるいは,想起モードの相違とみなすかに関してはいまだに結論が出ていないこと,事象間の階層的包含関係を的確に表現する概念としてエピソード記憶ではなく自伝的記憶が用いられるようになったこと,エピソード記憶を経由しなくても意味記憶内での知識獲得が起こりうることを論じた。

1 0 0 0 OA 正期産児における表在脳実質性軟髄膜出血の画像所見と臨床像

- 著者

- 宇津木 玲奈 宇都宮 英綱 藤永 貴大 有田 英之 前野 和重 原田 敦子

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経外科学会

- 雑誌

- 小児の脳神経 (ISSN:03878023)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.1-7, 2021 (Released:2021-03-31)

- 参考文献数

- 11

表在脳実質性軟髄膜出血(以下SPLH)は,脳溝に沿って進展する軟髄膜出血と同領域に併発する皮質下出血を特徴とする正期産児の分娩時発症頭蓋内出血と報告されている.新生児のまれな外傷性変化であり実地臨床ではよく知られていない.今回我々は,SPLHと画像診断した自験例5例の画像所見と臨床像を解析し,SPLHの発生機序を分娩時の過度な頭蓋変形による軟髄膜出血とこれに起因する髄質静脈の灌流障害で静脈性皮質下出血を併発したものと推察した.正期産児の脳実質内出血の診断時には本病態を念頭におく必要がある.

- 著者

- 白木 直樹 加藤 洋子 安井 義隆 金子 貴志 大石 亨一

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 交通・物流部門大会講演論文集 2010.19 (ISSN:24243175)

- 巻号頁・発行日

- pp.229-232, 2010-12-01 (Released:2017-06-19)

East Japan Railway Company (JR East) developed the hybrid system with the diesel engine and the lithium-ion battery, and began operational service of the world' s first hybrid diesel railcar Ki-Ha E200 in July 2007. This hybrid system could decrease the negative environmental impact of the diesel railcar. The rechargeable lithium-ion battery is selected for the storage battery because of high power and energy density. The deterioration investigation of the storage battery was executed in September 2009 and it is suggested the longevity might be extended for several years from this investigation.

1 0 0 0 OA 階層ベイズモデルを使った除去法によるアライグマ(Procyon lotor)の個体数推定

- 著者

- 浅田 正彦

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.207-218, 2014 (Released:2015-01-30)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 2

千葉県内でアライグマ(Procyon lotor)の高密度地域において行われた捕獲記録を用い,除去法計算過程を状態空間モデルとして構成した階層ベイズモデルによる個体数推定(ベイズ除去法)を行うとともに,CPUEから生息密度へ換算する係数の推定を行った.また,この係数を用い,千葉県内の2012年度の個体数推定を行った.捕獲は,千葉県いすみ市塩田川流域(35.1 km2)において,2012年6月22日~2013年3月23日に100台の箱ワナ(平均近傍距離301 m)を用いて実施された.捕獲の結果,オス成獣53頭,メス成獣29頭,幼獣55頭の計137頭が捕獲された.ベイズ除去法による推定の結果,捕獲開始前の生息数はオス成獣が89頭,メス成獣が103頭,幼獣が130頭,計322頭と推定された.捕獲期間の3か月間で,メス成獣および幼獣の76%以上を除去することができたが,オス成獣は生息密度を維持しており,捕獲開始直後に優位オスが除去されたのち,隣接地域からの放浪個体が移入することが推測された.

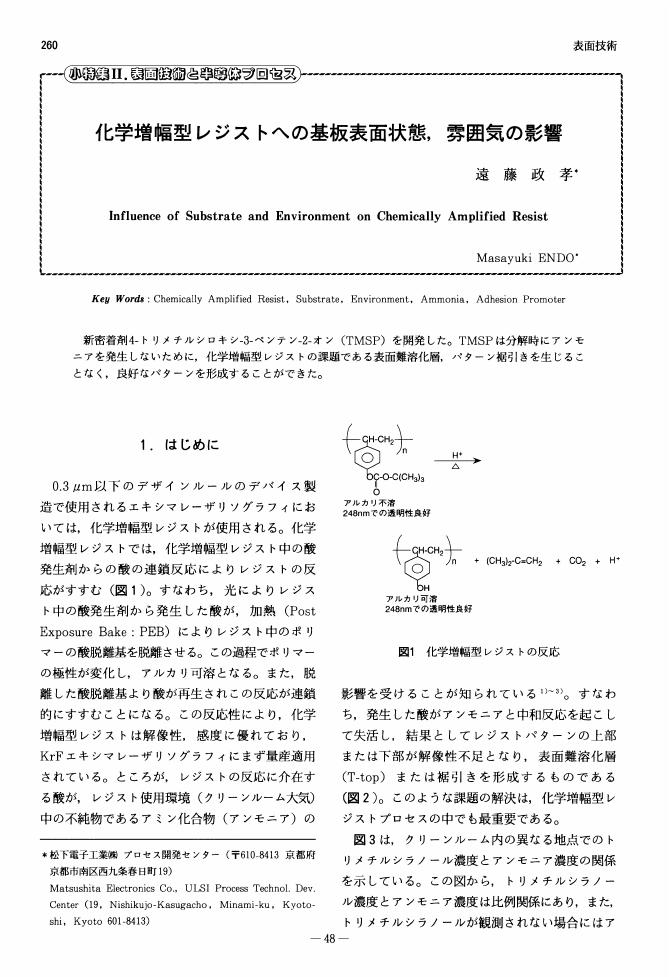

1 0 0 0 OA 化学増幅型レジストへの基板表面状態, 雰囲気の影響

- 著者

- 遠藤 政孝

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.260-265, 1998-03-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 企業研究所におけるエスノグラフィの導入と実践

- 著者

- 大戸 朋子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第52回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.180, 2018 (Released:2018-05-22)

本発表では、アカデミックな人類学的フィールド調査の訓練を受けた後、企業が運営している「研究所」(企業研究所)に雇用されているエスノグラファである発表者(大戸)を通して、日本国内の研究所で行われているビジネスエスノグラフィの実践が、企業組織文化との絶えざる交渉の結果として、また、文化人類学的エスノグラフィを企業組織に導入・適合させようとする諸実践の産物として流動的に形成され続けていることを明らかにする。さらに、ビジネスエスノグラフィが、伝統的なエスノグラフィの型をなぞるだけではなく、新技術(360度カメラやVRゴーグルなど)の導入や使用検討を行うなど、新たなエスノグラフィの試みを積極的・実験的に行っていることをなどについて、具体的な事例を提示する。

1 0 0 0 OA プロジェクト紹介 異文化共生の公共人類学的研究

- 著者

- 嶋 陸奥彦 沼崎 一郎 久保田 亮

- 出版者

- 東北大学大学院文学研究科 文化人類学研究室

- 雑誌

- 東北人類学論壇 (ISSN:13484184)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.127-131, 2009-03-31

- 著者

- 岸上 伸啓

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.4, pp.505-527, 2006-03-31 (Released:2017-09-25)

本稿では、カナダ国モントリオールの都市イヌイットをめぐる私自身の人類学的な調査を検討することによって、人類学的実践の限界と可能性を論じる。本稿で概略したように、私は1996年からモントリオールの都市イヌイットの中で人類学的な調査を実施してきた。そして1997年調査の結果は、モントリオール在住の何人かのイヌイットがモントリオール・イヌイット協会や月例夕食会を開始する契機となった。人類学者として私は都市イヌイットの民族誌を作成しようとした。また、同時にモントリオール・イヌイット協会のボランティアの協力者として協会に関係する問題に関して都市イヌイットの間や、彼らとカナダ政府の役人との間で仲介者の役割を果たしてきた。さらに、協会の代表者たちやカナダ政府の役人たちは、彼ら自身の目的のために私のデータや調査結果を利用している。前者の人たちは、カナダ政府からよりよい経済的な援助を受けようとして私の調査データを利用している。後者の人たちはオタワで政策を立案するために都市イヌイットの現状をよりよく理解するためにデータを利用している。このような状況の中で、私は人類学的実践や人類学者の役割を再考せざるを得なかった。とくに私は私自身の調査が多くの人々の生活に影響を及ぼすことを知ったので、人類学的な調査を行なう時には、倫理的な問題とかかわらざるを得ない。私は、文化人類学の目的とは現地調査において当事者と外部の両方の視点から、ほかの諸民族や諸社会とのかかわりの中で所与の人々が産み出す実践や言説、社会・文化現象を理解し、記述することであると考えている。この論文で示したように、人類学者は、主流社会に属する人々が無視する傾向があった人々の生活や文化を描き出すことができる。これは人類学の学術的な意義のひとつである。さらに、そのような調査の結果は、不遇な境遇にある人々の生活を改善させるための社会運動や政策形成に応用することができるので、人類学者は実践的なやり方で人類の諸問題の解決に大いに貢献することができる。概して現代の人類学は、目的に応じて民族誌の作成と応用人類学に大きく分けられる傾向にあるが、実際には両者の実践は相互に関係している。すなわち、長期の現地調査に基づいた研究は、現代の世界における数多くの多様な問題の解決に応用することができる。近年、「行動人類学」や「公共人類学」が人類学者の間で注目されてきた。本論文で私自身のモントリオール調査の事例で紹介したように、人々の生活に影響を及ぼす人類学的な実践の正当性の問題や集団内に派閥を作り出したような多くの倫理的な問題が付きまとう。これらの問題を避けることは不可能であるが、すべての人類学的実践を人類学者自身が自省しつつ行なうこと、そしてその人類学者以外の人がその実践を評価・批判し、常に相対化することによって、状況は改善されるであろうと私は主張する。最後に、民族誌的な表象における「文化を書く」ショックの問題を取り上げたい。ほかの諸民族や諸文化を研究し、記述する時に、新しい民族誌の描き方を開発するだけでは文化を記述する諸問題を解決することはできない。なぜならば、その間題は部分的には調査者とかれらのインフォーマントとの間にある世界システムが生み出す政治経済的な権力関係の不平等性に基づいているからである。しかしながらこの間題を部分的にせよ解決するもしくは改善させるためには、私は、個々の書き手(人類学者)、共著者(人類学者とインフォーマント)、インフォーマントおよび彼らと同じ集団のほかの成員、そのほかの読者(民族誌の消費者)が参加し、表象を検討しあうフォーラムの場をつくり、評価・批判しあう方が、新たな人類学的な知識、さらには新たな民族誌表象を生み出す可能性があるという点ではるかに実り多いと主張したい。民族誌に関するこの種のフォーラムでは、個々の民族誌の文化表象や集団表象の諸問題を完全には解決することはできないが、新しい人類学的な知識を生み出す刺激を提供することができる。

- 著者

- 関根 久雄

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.3, pp.361-382, 2007-12-31 (Released:2017-08-21)

- 被引用文献数

- 10

本稿は、NGO関係者など開発援助の実務に携わる人々と人類学者との相互関係のあり方を「対話」と「協働」の視点から捉え、フィールドにおける人類学者の応用的実践スタイルを提示することを目的とする。1980年代以降の開発援助は、地域住民や女性などの社会的弱者をエンパワーすることに目配りする社会開発が強調されるようになった。とりわけ「住民参加」の理念が重視され、PRAはその代表的な調査法として知られる。参加型開発において、現地の文化的側面に対する配慮は、理念的に自明である。しかしそこで必要とされる「現地の文化」に関する知識や洞察は、適度な情報量とその提示方法によってもたらされるものであり、決して人類学者の書く「厚い」民族誌でもレトリカルな表現を駆使した論考というわけではない。開発援助の実務者たちは、人類学者による社会や文化に関わる情報や助言よりも、支援活動に直接関係する実用的な技術や専門知識を求める。むしろ彼らは、人類学者に対しては、そのような専門家に対する技術的期待とは異なり、現地の社会や人々について語り合う「対話者」(あるいはディスカッサント)としての役割を期待する。本稿では、人類学者がフィールドワークを通して開発援助の文脈に関わることについて、地域住民の視点に寄り添い、社会文化的視点からの解釈を交えながらそのプロセスに参与することを前提に、状況に応じて多様な形態・形式のもとで生み出される人類学者と「現地の人々」との対話やそれに基づく媒介者的・エイジェント的実働(「つなぐ」行為)との連続性を重視する創発的協働を、基本的な実践スタイルとして提示する。そしてさらに、その協働を実体化させるために、従来人類学者から疎遠であった開発援助業界で「常識化」している事柄にも親和性を維持し開発援助の文脈における発話機会を戦略的に確保する必要について指摘することを通じて、開発援助に関わる人々(「現地の人々」を含む)と人類学者との「意味のある」協働の可能性について考察する。

ADHDは脳に起因する障害であり、不注意、多動性、衝動性の3つの特性を主症状とする発達障害のひとつである。ADHDの小児期では、衝動的に話し出したり、忘れ物が多かったり、脚を落ち着きなく動かしたり、手をそわそわと動かしたりする行動が目立ってくる。本稿は、こうした行動が幼児期から学童期にかけて、集団行動の中で「落ち着きのなさ」としてクローズアップされている背景に注目したものであり、従来の研究報告から、落ち着きのなさが、何に起因するのかについて探求するものであった。その結果、ADHDの落ち着きのなさとして目立つ背景にある一要因、それはワーキングメモリの弱さという問題、すなわち、前頭前野背外側領域(DLPFC)や腹外側領域(VLPFC)と帯状回の認知領域が協調して働く領域がうまく機能していないということ、そして小脳の発達が小さいことによるのではあるまいかと結論した。

1 0 0 0 OA 摂食障害発症の可能性となる心理的要因や特性に関する一考察

- 著者

- 橘 亜紀

- 雑誌

- 花園大学心理カウンセリングセンター研究紀要 = Bulletin of Hanazono University Counseling Center

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.13-40, 2015-03

1 0 0 0 OA 日本の現代食生活にみる柿渋の活用法

- 著者

- 平尾 和子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会 食文化研究部会

- 雑誌

- 会誌食文化研究 (ISSN:18804403)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.25-32, 2008 (Released:2022-03-09)

- 参考文献数

- 17

Persimmon juice, which is extracted from premature persimmons, has been used traditionally as a waterproofing agent, an antiseptic, and a substance preventing the formation of moisture and mold. Moreover, it has been used since medieval times in production of paper, yam, cloth, wood and other materials used in daily life. This research focuses on the possibilities of future utilization of persimmon juice in the Japanese dietary life. The use of persimmon juice in Japanese culture dates back to the Edo period. Although use declined shortly after World-War II, it has been clear that its use in the modem diet has continued to progress as it has been passed down generations. The period between 1994 and 2008 saw the publication of 6 papers on the extraction, and 49 on the culinary application of persimmon juice. In total,165 papers discussing the topics of persimmon juice in general have been published. The apparent interest in this substance lends credence to my belief that a society eager to attune itself with nature will take to the use of a persimmon based polyphenol antioxidant. In order to ensure that this tradition is handed down to future generations, improving the extraction and utilization methods of persimmon juice is essential while retaining traditional practices. Furthermore, familiarizing the public with the term “persimmon juice” and encouraging its broader use in society, as well as investigating alternative utilization methods would greatly assist not only its preservation but also further development.

1 0 0 0 OA 超音波を用いた細胞へのメカニカルストレス負荷システムの開発

1 0 0 0 OA 歯性感染症に起因した急性膿胸手術症例の臨床的・細菌学的検討

- 著者

- 三品 善之 野間 大督 禹 哲漢

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸器外科学会

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.160-166, 2023-05-15 (Released:2023-05-15)

- 参考文献数

- 21

近年,基礎疾患をもたない膿胸患者の報告が散見され,一部に口腔内常在細菌の関与が指摘されている.本稿は2012年から2022年の10年間に当院で急性膿胸に対し胸腔鏡下膿胸腔掻爬術を施行した31例を対象とし,特にその要因として歯性感染症に注目して臨床・細菌学的因子について後方視的に集計,検討した.31例の内,口腔内感染症に起因すると考えられる症例は7例(22.6%)であり,既報告の12.0~33.3%と概ね同等であった.これらの症例はいずれも糖尿病やステロイド内服の既往は無く,齲歯や重度の歯周炎を放置している症例が目立った.急性膿胸の一因として歯性感染症が一定の割合を占めており,口腔衛生環境を含めた病歴の聴取,口腔ケアの重要性について改めて認識すると共に,日常生活から予防の実践,啓蒙に努めることが重要であると考える.

1 0 0 0 中国語なまりングコース

- 出版者

- 中国語情報サービス

- 巻号頁・発行日

- 1988

- 著者

- 名和 一成 杉原 光彦 村田 泰章 風間 卓仁 西田 究 菅野 貴之 小山 悦郎 大久保 修平 奥田 隆

- 出版者

- 日本測地学会

- 雑誌

- 測地学会誌 (ISSN:00380830)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.59-67, 2008 (Released:2013-02-25)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

We carried out continuous gravity observation with a Scintrex CG-3M gravimeter at Asama Volcano Observatory from September 4 to October 22 in 2007.We tried to detect hydrological gravity effects after heavy rainfall by Typhoon 200709 (FITOW). To detect hydrological gravity effects we supposed a simple tank model as proposed for the Matsushiro superconducting gravimeter observation, which model represented immediate gravity increase and gradual decrease after rainfall. Parameters of the tank model were estimated using an ABIC minimization iversion method and precipitation data as inputs. As a result, hydrological gravity effects were extracted from gravity residuals although gravity residuals included a large non-linear drift. And the extracted hydrological gravity effects corresponded to temporal gravity changes simultaneously observed with an FG5 absolute gravimeter. Our success promises expanding opportunities of continuous observation by using CG-3M gravimeters in the future.

1 0 0 0 OA 小樽商科大学百年史(通史編)

- 著者

- 小樽商科大学百年史編纂室

- 出版者

- 国立大学法人小樽商科大学出版会

- 巻号頁・発行日

- 2011-07-07

小樽商科大学百年史

1 0 0 0 器官発生における楕円体の形成と機能発現

- 著者

- 秋山 隆太郎

- 出版者

- 奈良先端科学技術大学院大学

- 雑誌

- 若手研究

- 巻号頁・発行日

- 2019-04-01

多細胞生物の器官は、その機能に応じた様々な3 次元構造をとるが、肺胞や腎臓のボーマン嚢にみられる球形もその基本構造の一つである。実際の生体内では、真球形をとるわけではなく、各組織での機能発現に適した半球や楕円体に調節されていると考えられるが、そのしくみはよくわかっていない。本研究では、ゼブラフィッシュの左右差決定器官クッペル胞の楕円体形成をモデルとして、器官の楕円体形成と機能(ノード流・左右差)を定量的に解析・理解することで、器官形成における3 次元構造と機能との相互作用を明らかにする。

1 0 0 0 OA 2)E型肝炎診療の最前線

- 著者

- 岡本 宏明

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.9, pp.1826-1832, 2018-09-10 (Released:2019-09-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA 婚姻法の再定位:フランス民法典の変遷から(5)

- 著者

- 松本 薫子

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法学 (ISSN:24341975)

- 巻号頁・発行日

- vol.391, pp.268-306, 2020