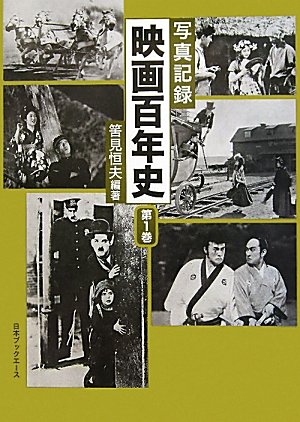

1 0 0 0 映画百年史 : 写真記録

- 著者

- 筈見恒夫編著

- 出版者

- 日本図書センター (発売)

- 巻号頁・発行日

- 2010

1 0 0 0 筈見恒夫

- 著者

- 「筈見恒夫」刊行会編

- 出版者

- 「筈見恒夫」刊行会

- 巻号頁・発行日

- 1959

1 0 0 0 催馬楽「道口」考

- 著者

- 中村 昭

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 国語国文研究と教育 (ISSN:02882981)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.3-7, 1989-06-15

1 0 0 0 Excel関数クッキング SUBTOTAL関数の万能集計表

- 著者

- 中村 明

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経パソコン (ISSN:02879506)

- 巻号頁・発行日

- no.457, pp.149-152, 2004-05-10

お仲間を無視して集計/オートフィルタと相性抜群/入力規則との相性悪し/コンボボックスの妙技/盛りつけも忘れなく

1 0 0 0 副詞「なんか」の意味と韻律

- 著者

- 大工原 勇人

- 出版者

- 日本語文法学会

- 雑誌

- 日本語文法 (ISSN:13468057)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.37-53, 2009-03

1 0 0 0 OA 取り巻く問題点 (併存症・二次障害)

- 著者

- 林 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.203-206, 2015 (Released:2015-11-20)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

学習の障害に起因する行動特徴は学校現場で支援の対象というよりも否定的な評価を受ける対象となっている可能性がある. 一般集団では, 読みに障害があっても, そのことが直接的に情緒の発達に強く影響を及ぼすことがないことが示唆された. 読み障害の中でも不登校を主訴とする児は読み障害の程度は軽いが, 抑うつ度が高く特有の支援ニーズをもつ可能性が示唆された. 不登校を示す読み障害児のWISCの特徴は他の指数に比べて, 処理速度が高いことで, 言えばできるが, 自分では行動できないことが状況から, 教員からは怠け・やる気がないと捉えられ, 支援ではなく強い指導を受ける可能性が高く, これが不登校の引き金になっている可能性がある.

1 0 0 0 OA ミナミキイロアザミウマ個体群の生態学的研究 X. 異なる作物上での増殖の比較

- 著者

- 河合 章

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.7-11, 1986-02-25 (Released:2009-02-12)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 15 13

ミナミキイロアザミウマを主要な果菜類10種(キュウリ,メロン,カボチャ,ニガウリ,ナス,ピーマン,トマト,インゲン,オクラ,イチゴ)およびキクについて,それぞれの葉片で飼育し,作物による増殖の違いを検討した。1) 羽化までの生存率はキュウリ,インゲン,ナス,ニガウリで高く,オクラ,キクでは低かった。トマト,イチゴでは前蛹まで発育した個体はみられなかった。羽化までの期間はキク,オクラで長かった。2) 成虫寿命はキュウリ,カボチャ,ナス,インゲンで長く,キク,トマト,イチゴで短かった。産卵数はキュウリで最も多く,メロン,ナス,カボチャの順であった。3) 1世代平均期間は作物間で大差なかったが,1世代当り純繁殖率は作物により大きく異なった。日当り内的自然増加率はキュウリで最大,ナス,メロン,カボチャの順であった。

1 0 0 0 OA シュウ酸ジイミド酸ジヒドラジドと二塩基酸クロリドの重縮合

- 著者

- 嵯峨 基生 庄野 利之 新良 宏一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.11, pp.2225-2228, 1966-11-05 (Released:2011-09-02)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 5

シュウ酸アミドラゾンと二塩基酸クロリドの重縮合を検討した。モデル化合物として,シュウ酸アミドラゾンと塩化ベンゾイルの界面あるいは溶液反応でN-ベンゾイル-シュウ酸アミドラゾンを得た。この物質はジクロル酢酸のような強酸中で加熱するとフェニル-1, 3, 4-オキサジアゾール誘導体にすることができる。一方, 減圧下, 300℃ で加熱するとフェニル-1, 2, 4-トリアゾール誘導体に導くことがでぎた。シュウ酸アミドラゾンと種々の二塩基酸クロリドとの界面あるいは溶液中での重縮合で高分子量のポリ-N-アシルアミドラゾンを合成した。これらの方法で得られたポリ-N-アシルアミドラゾンをジクロル酢酸中で加熱すると対応するポリフェニル1, 3, 4-オキサジァゾールとなった。しかしながら, 真空下320℃ で加熱しても脱水環化によりポリフェニル-1,2,4-トリァゾールに誘導するのは困難であった。これらのことから,ポリ-N-アシルアミドラゾンの2次処理では脱アンモニア環化によるポリフェニル-1, 3, 4-オキサジアゾールの生成が脱水環化によるポリフェニル-1, 2, 4-トリアゾールの生成よりもおこりやすいものとおもわれる。

1 0 0 0 OA カプサイシンの抗酸化活性部位の特定に関する研究 速度論および分子軌道計算からのアプローチ

- 著者

- 岡田 洋二 首藤 亜紀 丘島 晴雄 吉澤 清良 大澤亜 貴子 紅林 佑介 大瀧 純一

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.107-114, 2013 (Released:2013-01-29)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

唐辛子の辛味成分であるカプサイシン(capsaicin,CAP)の抗酸化活性部位を特定することを目的に,CAPの主要骨格であるグアヤコール構造を有する3種化合物の抗酸化活性( kinh) を速度論的に比較検討した。また,CAP分子表面上の静電ポテンシャルエネルギーの最大値(maximam potential energy,MPE)を分子軌道計算で求めて同様に検討した。速度論的に求めたグアヤコール誘導体のk inh値は4.4×10 3 ~ 1.2×10 4 M-1sec -1で,CAPでは5.6×10 3 M-1sec -1とほぼ同じ値であった。また,グアヤコール骨格を持たずCAPのacetamide部位を有するN -benzylacetamideには抗酸化活性が全く認められなかったことから,CAPの抗酸化活性を有する部位はグアヤコール骨格部分のフェノール性水酸基であることが推測された。この結果は,CAP分子表面上のMPEを分子軌道法に基づいた計算の結果からも確認することができた。以上,速度論的研究と分子軌道法に基づいた計算結果より,CAPの抗酸化活性部位はそのフェノール性水酸基であることが強く示唆された。

1 0 0 0 ナラ類集団枯損被害の分布と拡大

- 著者

- 伊藤 進一郎 山田 利博

- 出版者

- 一般社団法人日本森林学会

- 雑誌

- 日本林學會誌 = Journal of the Japanese Forestry Society (ISSN:0021485X)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.3, pp.229-232, 1998-08-16

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 14

1 0 0 0 OA 社会科教育と郷土学習

- 著者

- 木村 博一

- 出版者

- 奈良学芸大学教育研究所

- 雑誌

- 奈良学芸大学教育研究所紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.1-23, 1965-03-30

1 0 0 0 IR 古典研究の公と私 : 書評:川島優子『『金瓶梅』の構想と受容』

- 著者

- 田中 智行 Tanaka Tomoyuki タナカ トモユキ

- 出版者

- 大阪大学大学院言語文化研究科

- 雑誌

- 言語文化共同研究プロジェクト

- 巻号頁・発行日

- no.2019, pp.1-8, 2020-07-31

言語文化の比較と交流(7)

1 0 0 0 OA インフルエンザウイルスの中耳•耳管粘液線毛系に及ぼす影響に関する実験的研究

- 著者

- 杉浦 欣一 大橋 淑宏 江崎 裕介 古谷 博之 大野 義春 中井 義明

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.4, pp.506-515, 1991-04-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 19

There is amount of epidemiologic, clinical and laboratory evidence to document that viral infection is involved in otitis media with effusion(OME).However, few studies have demonstrat- ed the direct influence of viruses on the tubotympanum.The purpose of this study is to establish the effect of influenza A virus invaded in the tubotympanum, in an attempt to elucidate the possible mechanism by which the virus contributes to the pathogenesis of OME.80 guinea pigs with normal otoscopic findings were inoculated with 0.2m1 suspension of influenza A(3.3 x 108PFU/ml)into their tympanic cavities through their tympanic membranes.To serve as controls, the same number of guinea pigs were injected with 0.2ml of physiologic saline solution into their tympanic cavities.At 3, 7, 14, and 28 days postinoculation, they were used for examination of the mucociliary function.Middle ear effusions were observed only in the animals inoculated with the virus.Mucociliary dysfunction was observed only in the animals inoculated with the virus.The ciliary activity in the bulla was declined at any time examined.On the other hand, the ciliary activity in the eustachian tube and the tympanic orifice was slightly lowered between 7 and 14 days, but the level was not different from that of the control.However, the number of active ciliated cells(showing more than 500 beats/min)was significantly smaller than that of the control.The mucociliary clearance time of the tubotympanum was more prolonged than that of the control at 3, 7, and 14 days, and returned to the control level at 28 days.A variety of morphologic changes were observed in the tubotympanum treated with the virus. Major pathologies observed included a general inflammatory cell infiltration, vacuolation and other degeneration of ciliated cells, and vascular damage and increased vascular permeability.Regener- ation of cilia or ciliated cells followed the degeneration, which included an increased number of basal cells and new formed centrioles.However, the viral infection had an influence on the epithelial cells with new centrioles.Our study has demonstrated that viral infection could evoke mucociliary dysfunction of the tubotympanum and create an increased susceptibility to bacteria.Therefore, viral infection could enhance bacterial infectious process in the tubotympanum.Through the failure viruses could contribute to the occurrence of OME.