1 0 0 0 OA 日・韓文化交流-韓流と日流による今後の日韓交流の課題と可能性-

- 著者

- 成 貞淑

- 出版者

- 富山大学芸術文化学部

- 雑誌

- GEIBUN:富山大学芸術文化学部 卒業研究・制作集 (ISSN:18849814)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.158-159, 2010-03-05

- 著者

- 畑中 顯和 梶原 忠彦 関谷 次郎

- 出版者

- 天然有機化合物討論会実行委員会

- 雑誌

- 天然有機化合物討論会講演要旨集 22 (ISSN:24331856)

- 巻号頁・発行日

- pp.657-664, 1979-09-20 (Released:2017-08-18)

Endogenous linolenic acid in Thea chloroplasts is cleaved into cis-3-hexenal and 11-formyl-cis-9-undecenoic acid via a very labile intermediate by E_2 of an enzyme system E_2 (E_2 and E'_2+E"_2) bound to the lamellae membranes of chloroplasts under aerobic condition. On the other hand, in external addition of a large amount of linoleic acid to chloroplasts, E'_2 and E"_2 activities newly are induced in addition to E_2 activity, and E'_2 catalyzes the formation of 13-Hydroperoxide and then it was cleaved to n-hexanal by E"_2. The substrate specificity of the enzyme system E_2 in Thea chloroplasts was clarified with an entire series of synthesized positional isomers, in which the position of cis-1,cis-4-pentadiene system varies from C-3 to C-13 in C_<18> fatty acid and geometrical isomers of linoleic acid. The structural requirement for the substrate of E_2 is the presence of cis-1,cis-4-pentadiene system between ω-6 and ω-10. The enantiomeric composition of the 13-Hydroperoxide produced by E'_2 was determined by GLC and NMR analysis: After a large amount of linoleic acid was incubated with tea chloroplasts, a mixture of hydroperoxides (13-hydroperoxy-cis-9,trans-11-/9-hydroperoxy-trans-10,cis-12-octadecadienoic acid=84/16: crude-I) was isolated. The major hydroperoxide of the crude-I was identified as 13-L-hydroperoxy-cis-9,trans-11-octadecadienoic acid (80) containing a small amount of its enantiomer(13-D=20). So, it was demonstrated that E'_2in Tea chloroplasts catalyzes the stereospecific oxygenation of linoleic acid to the 13-L-hydroperoxide.

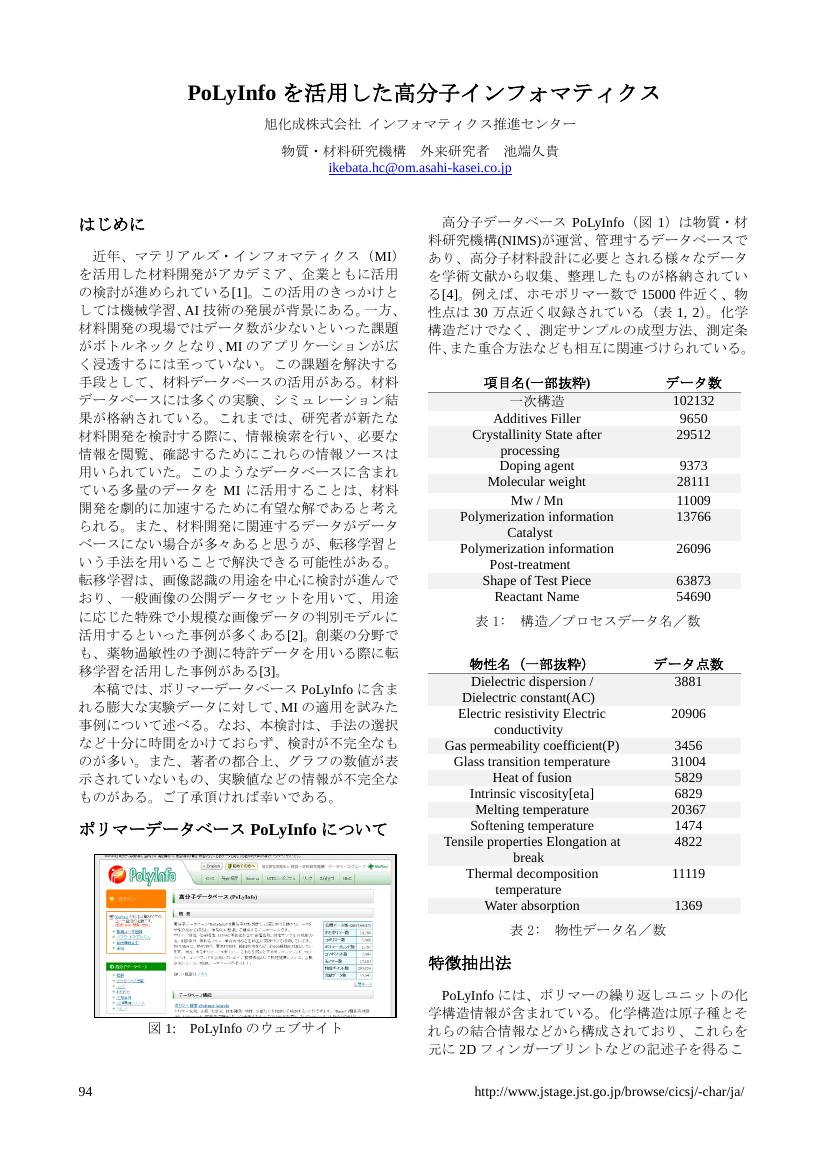

1 0 0 0 OA PoLyInfoを活用した高分子インフォマティクス

- 著者

- 池端 久貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会

- 雑誌

- 日本化学会情報化学部会誌 (ISSN:09133747)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.94, 2019 (Released:2019-12-30)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 小田 弘美

- 巻号頁・発行日

- 2021-03-31

東京通信大学

- 著者

- 佐々木 正美

- 出版者

- 日本コミュニケーション障害学会

- 雑誌

- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.168-174, 2001-12-25 (Released:2009-11-18)

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 IR 子ども用弁当の絵の食材から検討する栄養バランス

- 著者

- 千田 眞喜子

- 出版者

- 花園大学社会福祉学部

- 雑誌

- 花園大学社会福祉学部研究紀要 = Bulletin of the Faculty of Social Welfare Hanazono University (ISSN:09192042)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.23-34, 2021-03-12

1 0 0 0 医師の働き方改革について : 厚労省検討会報告書の解説(4)

- 著者

- 渡邊 由美子

- 出版者

- 社会保険研究所

- 雑誌

- 社会保険旬報 (ISSN:13435728)

- 巻号頁・発行日

- no.2751, pp.34-39, 2019-06-21

1 0 0 0 タイプライタ-の音に乗ってやって来るのは(海外哲学展望)

- 著者

- 高田 珠樹

- 出版者

- 理想社

- 雑誌

- 理想 (ISSN:03873250)

- 巻号頁・発行日

- no.639, pp.p110-115, 1988-08

1 0 0 0 OA 糖尿病ケトアシドーシスに消化管出血を合併し著明な高カリウム血症を認めた1例

- 著者

- 大濱 俊彦 佐藤 愛 田中 聡 石塚 恒夫 勝盛 弘三

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.34-39, 2012 (Released:2012-02-09)

- 参考文献数

- 8

20年前に1型糖尿病と診断されインスリン加療中の54歳の男性が,全身倦怠感,脱力感にて当院救急室を受診した.受診3日前より食後の心窩部痛を自覚し,摂食すると嘔気嘔吐がみられたため,食事摂取もできず,受診2日前からインスリン注射を中断していた.受診当日,コーヒー残渣様嘔吐を認め,その後全身脱力感,意識レベル低下を認めたため救急車要請となった.救急車内でモニター上10秒程度のVT波形となり,血圧も低下した.到着時意識障害を認め,心電図波形で高カリウム血症性変化を認めた.血液検査にて血糖値1435 mg/dl, K 8.6 mEq/l,アシドーシスを認め糖尿病ケトアシドーシス(Diabetic ketoacidosis,以下DKAと略す)と高カリウム血症にて緊急入院となった.その後の集学的治療にて病態をコントロールすることができた.翌日の上部消化管内視鏡にて上部消化管に出血性潰瘍を認めた.DKAから高カリウム血症を認めることはあるが,K 8.6 mEq/lという著明な高カリウム血症はあまり報告例をみない.本症例は消化管出血や腎前性腎不全も併発していたために致死性不整脈が生じるほどの血清カリウムの上昇につながったと思われる.糖尿病罹病期間の長いDKAで著明な高カリウム血症を認めた場合,背景に消化管出血を合併している可能性があり,本症例のように早急な治療が求められることが多いため注意を要する.

1 0 0 0 IR 自閉症児の教育と教室空間の利用実態に関する研究--最近の情緒障害学級の教育と空間について

- 著者

- 西島 衛治

- 出版者

- 九州看護福祉大学

- 雑誌

- 九州看護福祉大学紀要 (ISSN:13447505)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.141-155, 2004

今回の報告は、これまでの研究から得られた自閉症児の教育と空間の使われ方の動向の検証をより確実なものとするための調査と同時に行った教室空間の使われ方の実態の分析を行い、最近の動向やTEACCHプログラムの教育状の導入状況を含めての変化を確認することを目的とする。 2002年7月から8月にかけた全国情緒障害学級調査でもTEACCHプログラムによる教育が最も多く見られ、自閉症児、LD児、ADHD児の合計が当該学級の約4分の3を占めていた。 2000年の調査と同じ調査項目を使用した結果、クロス集計にも同じ傾向が見られた。今回の調査時に平面図を回収したところ、TEACCHプログラムによる学習の構造化を実現するためには、家具や備品などを利用したコーナー化や可動間仕切や固定間仕切壁の設置などによる物理的空間の構造化が見受けられた。 今回の調査から現状の情緒障害学級の教室は、自閉症児を主とする発達障害児を考慮した教育とそのための空間分化の工夫や空間の構造化が進められていることが明らかになった。

1 0 0 0 サラブレッド・ビジネス : ラムタラと日本競馬

1 0 0 0 最近のカラー受像管

- 著者

- 小泉 喜八郎

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン (ISSN:03743470)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.410-414, 1970

カラー原像管にとり入れられつつある広偏向角化, スケアードコーナー化および高輝度化について述べる.高輝度化として, 螢光面に光吸収性のマトリックス膜を塗布し, 外光の反射率を引下げる方法につき, その原理と膜製作法につき述べる.

- 著者

- 日野 直樹 露口 勝 中川 靖士

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.5, pp.691-695, 2007-07-15 (Released:2008-11-18)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2

巨大な胸腔内低悪性限局性線維性腫瘍(Solitary fibrous tumor(Low-grade malignancy):SFT)の経過観察中に低血糖発作を発症し手術で改善した一例を経験したので報告する.症例は82才の女性.2003年2月に右胸腔内に10cm大の充実性腫瘤を認め,針生検にてSFTと診断した.患者の希望にて経過を診ていたが,同年6月に低血糖発作が出現した.血中と尿中のC-peptide(CPR),血中インスリン(IRI)の低下を認めた.副腎皮質機能検査と下垂体機能検査は正常であった.以上より腫瘍による低血糖と考え摘出術を行った.術後第2病日に一度低血糖発作を起こしたが,以後は発生せず内因性インスリンも正常化した.術前血中に高分子insulin-like growth factor(IGF)-IIを認めたが,術後は消失しており,胸腔内SFTが産生した高分子IGF-IIによる低血糖発作と考えられた.術後3年目の現在再発や低血糖発作を認めていない.

1 0 0 0 OA Scrubbing 法における歯ブラシ線維の損耗に関する研究 とくに歯みがき圧を考慮して

- 著者

- 稲田 芳樹

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会

- 雑誌

- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.352-368, 1985-06-28 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 22

歯ブラシ線維の先端を使用して刷掃する代表的なブラッシング法である scrubbing について, 歯ブラシ線維の損耗がブラッシング時の歯みがき圧および歯垢除去効果にどのような影響を及ぼすかを, in vivo および in vitro の両面から検討した。すなわち in vivo 実験では, scrubbing 法を被検者に行わせ, 歯ブラシ線維の損耗と歯みがき圧との関連性について経週的に観察を行った。また, in vitro 実験では, metallic plate に gold coating をほどこして実験的歯垢を作成し, ブラッシングマシンで scrubbing 法と同じブラッシング動作を行い, 歯ブラシ線維の損耗が歯垢除去効果にどのような影響を及ぼすかについてより客観的に評価した。以上のことから scrubbing 法によるブラッシングにおいては, 歯垢除去の面から歯ブラシは4週間用いると新しいものと交換すべきであると結論した。

- 著者

- 小林 明子 福田 倫子

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 言語と文化 = Language and Culture (ISSN:09147977)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.23-44, 2021-03-16

In this study, international students planned and implemented events to conduct project-based learning for children in the community. Semi-structured interviews were conducted before, during, and after 15 classes. The results of the qualitative analysis showed that students' motivation changed as the lessons progressed. We further found that the characteristics of project-based learning (e.g., self-determination regarding the content of activities and activities outside the university) and the nature of the group (e.g., cooperative relationships with other learners and disagreements) influence fluctuation in motivation. The study examined methods for improving lessons from the perspective of motivation.

1 0 0 0 OA バイオ水素エネルギー生産に関する研究(廃水と光合成細菌による水素ガス生産)

- 著者

- 奈良 松範

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集B編 (ISSN:18848346)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.789, pp.1053-1057, 2012 (Released:2012-05-25)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

We researched concerning the new energy technology of producing the hydrogen gases with the organic refuse by using sunlight and phototropic bacteria. Electricity can be generated by supplying the produced hydrogen gases to the fuel cell. Hydrogen production efficiency enough to put it to practical use has not been obtained in the past though a full-scale experiment for the hydrogen production that uses algae and the microorganism that does the photosynthesis has been conducted. That is, the cost performance for practical use is not obtained. We did an experimental research that used the wavelength conversion material of sunlight and the optical reflection material of the aluminum foil as a method for the efficiency gain of the hydrogen production. As a result, the design parameter of the system to produce hydrogen with the waste fluid by using the purple non-sulfur bacteria that carried out photosynthesis was able to be decided. Substrate (The sugar manufacture waste fluid: [Molasses]) dosage in which the highest incidence of hydrogen was obtained was 0.4mg/100kcells*day for the pure culture system. Moreover, the improvement of the hydrogen production efficiency of about 15% was obtained in the maximum with a light wave length conversion net. A design parameter of the biomass hydrogen energy production system and basic data concerning the efficiency gain of the system were able to be obtained from the above-mentioned results.

- 著者

- 大村 和也 高石 恵美子 川村 真

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.121-127, 2018 (Released:2018-04-20)

- 参考文献数

- 16

【緒言】体外式膜型人工肺(以下,ECMO)中のリハビリテーションは確固たるエビデンスはなく,当施設では症例ごとに模索しながら行っている。重症呼吸不全に対してECMO 導入後早期から積極的に理学療法を開始し,良好な転帰に寄与したと考えられた2 症例を報告する。【症例1】76 歳男性,心不全と肺炎の診断でVV-ECMO 導入となった。31 日間のECMO 管理中,四肢体幹の筋力トレーニングを集中的に行った結果,身体機能を落とさずECMO 離脱翌日には端座位が可能となった。【症例2】73 歳男性,肺炎の診断でVV-ECMO 導入となった。10 日間のECMO 管理中,筋力トレーニングに加え,端座位まで行った。離脱翌日には,立位・歩行が可能となった。【結論】ECMO 管理下であっても早期から理学療法を行うことで,身体機能の維持につながったと考える。ECMO 下理学療法は安全に行える可能性はあるが,適応や方法などさらなる検討が必要である。