1 0 0 0 OA 中国の私立大学教員の質的水準向上へのアプローチ

- 著者

- 許 静華

- 出版者

- 横浜商科大学学術研究会

- 雑誌

- 横浜商大論集 (ISSN:02876825)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.109-123, 2015-09-30

1 0 0 0 OA バスキュラーアクセス再狭窄病変に対する経皮経管的血管形成術前後の光干渉断層法所見

- 著者

- 堀田 祐紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.147-152, 2017 (Released:2017-03-01)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

バスキュラーアクセス (vascular access : VA) 病変に対する経皮経管的血管形成術 (percutaneous transluminal angioplasty : PTA) は第一選択の治療法として普及しているが, 慢性期の高い再狭窄率が問題である. 再狭窄機序として, バルーン拡張後に生じる内膜・中膜などの亀裂あるいは剝離に対して, 損傷血管修復のため平滑筋細胞活性化などの内膜増殖により再狭窄が生じる. したがって拡張後の内膜損傷軽減が重要であり, 内膜性状評価の可能な光干渉断層法 (optical coherence tomography : OCT) を用いて各種バルーン拡張前後の評価を行った. Non-compliant balloonおよびsemi-compliant balloonでの短時間加圧では, 拡張後に内膜解離などの大きな内膜損傷を認めた. これに対してnon-compliant balloonおよびscoring balloon (Cutting balloon・NSE balloon・AngioSculpt balloon) による低圧からの徐々な加圧では, 拡張後の内膜損傷は比較的軽微であった. VA再狭窄病変に対するPTA後の内膜損傷評価に, OCT画像は有用であると考えられた.

1 0 0 0 OA マンゴーの花成誘導を制御する分子機構の解明

本研究は、マンゴーの花成制御因子とされるMiFTの発現様式を解析し、環境要因や樹体要因がMiFTの発現と花芽形成に及ぼす影響を調査するとともに、MiFT以外の花成関連遺伝子を単離して解析することを目的として行った。その結果、MiFTの発現増加には15℃以下の低温に約130時間遭遇すれば十分であることが示された。また、葉齢によってMiFTの発現量が異なることも明らかとなった。一方、MiFT以外の花成関連遺伝子として、低温遭遇前後で発現量が変動する候補遺伝子をいくつか得ることができ、現在解析を進めている。

1 0 0 0 OA 配線の太さと電圧・電流・電力

- 著者

- 熊谷 正朗

- 雑誌

- プラントエンジニア (ISSN:02890178)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.10, pp.68-69, 2015-10

- 著者

- Makoto Sugihara Kaori Mine Makito Futami Yuta Kato Tadaaki Arimura Masaya Yano Yosuke Takamiya Takashi Kuwano Shin-ichiro Miura

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Reports (ISSN:24340790)

- 巻号頁・発行日

- pp.CR-20-0095, (Released:2020-10-16)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 4

Background:Drug-coated balloon strategies in endovascular therapy often result in severe dissection, so lesion preparation must be improved. We evaluated the efficacy of a gradual inflation method, termed “super slow inflation” (SSI), in preparing lesions to avoid severe dissections.Methods and Results:The association between balloon pressure and the dilatation of a model constricted vessel, as well as the load applied to the balloon surface, were determined using a burst leak detector for a quick inflation (QI; 1 atm/s) protocol and SSI (1 atm/20 s). A retrospective, single-center, non-randomized study evaluated differences in vessel dissection patterns after balloon angioplasty depending on inflation method in 81 consecutive patients (mean [±SD] age 74.6±9.2 years; 54 males) who underwent balloon angioplasty for de novo femoropopliteal lesions between January 2017 and March 2019. In the constricted vessel model, vessel dilatation increased gradually using SSI, with the maximum dilatation load being approximately 100 g lower for the SSI than QI protocol. In patients, the rate of severe vessel dissection was significantly lower in the SSI than non-SSI group (17.6% vs. 55.2%, respectively; P<0.001). Multivariate regression analysis revealed that SSI was an independent factor preventing severe dissection (odds ratio 0.18; 95% confidence interval 0.06–0.53; P=0.002).Conclusions:SSI is a gentle and effective method for the preparation of femoropopliteal lesions to reduce the incidence of severe angiographic dissection when using drug-coated balloons.

1 0 0 0 OA 磁界共振結合における効率と磁束

- 著者

- 居村 岳広

- 出版者

- The Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics

- 雑誌

- 日本AEM学会誌 (ISSN:09194452)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.317-322, 2016 (Released:2017-05-10)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

Typically, the difference between electromagnetic induction and magnetic resonant coupling is ambiguous. However, these two technologies are seamlessly connected. In this paper, the superiority of magnetic resonant coupling over electromagnetic induction, as well as the magnetic flux distinctive features, are demonstrated and discussed by comparing four circuit topologies. It is shown that only the S-S topology can achieve both high power and maximum efficiency and that the magnetic flux possesses unique characteristics.

- 著者

- アルカバズ ユセフ 嶋田 智明 小川 恵一 有馬 慶美

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, pp.C4P2159, 2010

【目的】本研究の目的は,重さの異なるリュックサックを背負った際の,体幹姿勢と体幹・下肢の筋活動の変化について分析することである.この領域の先行研究においては,リュックサックを背負うことと腰痛の関連性が指摘されている.しかしながら,多くの研究が学童児を対象としたものであり,成人を対象としたものは少ない.そこで本研究においては成人におけるリュックサック負荷の影響を確認することとした.<BR><BR>【方法】対象は1 9名の健常男子大学生(平均年齢は21±3歳)であった.方法は,4つの異なる重量のリュックサックを負荷した立位で筋活動および姿勢を測定した.4つの立位肢位は,(1)リュックサックを背負わない立位,(2)被検者の体重の10%に相当するリュックサックを背負わせた立位,(3)15%のリュックサックを背負わせた立位および(4)20%のリュックサックを背負わせた立位であった.筋活動は両側の腹直筋,脊柱起立筋,内側広筋および大腿二頭筋を表面筋電計で記録した.一方,体幹姿勢はVICON250を用いて,矢状面,前額面および水平面で記録した.なお,データの記録は開始から10秒後の5秒間行った.また,疲労の影響を考慮しすべての測定の間に1分間の休憩を挿入した.得られたデータの統計処理はRepeated ANOVAを用い,有意水準を5%未満とした.<BR><BR>【説明と同意】対象者には,口頭および書面にて研究趣旨,方法および実験に伴うリスクについて説明し,書面にて同意を得た.<BR><BR>【結果】脊柱起立筋,内側広筋および大腿二頭筋の筋活動はリュックサック重量の変化に伴う増加率に差は生じなかった.一方,腹直筋の活動は,リュックサック重量の増加に伴い増加した(P<0.05).しかしながら,そのリュックサック重量の増加に伴う筋活動の増加率は直線でなく,負荷なしの立位肢位と体重の10%に相当するリュックサックを背負わせた立位肢位の間で最も高い増加率を示し,15%,20%では緩やかな増加率であった.一方,体幹姿勢の変化は,リュックサックを背負わない立位肢位を0°とした場合,体重の10%に相当するリュックサックを背負わせた立位肢位で3.37°伸展し,その後の15%,20%でもそれぞれ3.02°,3.90°とリュックサック重量の増加に伴う変化は確認されなかった.しかしながら,リュックサックを背負わない立位肢位と比較した場合,すべての重量で有意に伸展した(P<0.05).<BR><BR>【考察】リュックサックを背負わない場合と比較して,リュックサックを背負うことにより腹筋群の筋活動と体幹伸展角度が増加した.しかしながら,筋活動はリュックサック重量の増加に伴って増加したのに対して,伸展角度はリュックサックを負荷した際には増加したが,その角度はリュックサック重量に左右されなかった.これは,リュックサック重量が増加しても一定の姿勢を保つための身体の生理的反応と考えられる.この傾向は,体重の20%に相当するリュックサックを背負わせた際に最も顕著となったため,腰部へのリスクという観点から避けるべきであろう.しかしながら,今回の研究においては,リュックサックの使用頻度,使用時間,種類そして使用者の幅広い年齢層に関する因子については言及できないため,今後,それらの因子の影響について検討すべきである.<BR><BR>【理学療法学研究としての意義】本研究は理学療法研究の中でも疾病および傷害予防に属するものである.近年,リュックサックの使用頻度は増加傾向にあり,それにより発生する腰痛を未然に防ぐことは,筋骨格系疾患の予防,治療およびリハビリテーションを担う理学療法士にとって重要な使命である.したがって,本研究はリュックサックに由来する問題のメカニズムを明らかにする一助となると考える.

- 著者

- 村田 尚紀

- 出版者

- 關西大學法學會

- 雑誌

- 関西大学法学論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.6, pp.1291-1301, 2011-03

1 0 0 0 IR 宴曲「管絃曲」「琵琶曲」典拠考

- 著者

- 乾 克己

- 出版者

- 和洋女子大学

- 雑誌

- 和洋女子大学紀要 文系編 (ISSN:09160027)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.p29-49, 1987

1 0 0 0 OA 在日米軍横田基地所在地域における軍用機騒音問題

- 著者

- 新井 智一

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.2, pp.275-286, 2007-04-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 2

In Japan, several American air force bases have raised the problem of aircraft noise pollution. This paper considers how municipalities around American air force bases have dealt with this problem. The study clarifies the relationship between aircraft noise pollution and compensation received in the municipalities around Yokota Air Force Base, an American air force base located near Tokyo, and the political actions taken by the municipalities against such pollution.Yokota Air Force Base was established in 1945. The functions of this base had expanded by the 1960s, so aircraft noise pollution intensified. Only Akishima City Council adopted many resolutions against aircraft noise. Aircraft noise pollution was not eliminated. Some inhabitants of Akishima City went to court to require the United States of America not to fly at night.The aircraft noise pollution intensified in Akishima City and Mizuho Town, which are located in the area where the runway of the base was extended. The national government has granted the municipalities subsidies as compensation for aircraft noise pollution. Fussa City, Musashi-Murayama City, and Mizuho Town have received large national subsidies. These municipalities did not adopt many resolutions against aircraft noise.The national government has increased the subsidies since 1974 in exchange for the consolidation of American air force bases in the Kanto Region into Yokota Air Force Base. The public finances of Akishima City have depended on subsidies because of urbanization.The compensation provided by the national government has been based on territoriality, although the pollution is unterritoriality. The political actions of the municipalities around the base have been segmented so aircraft noise pollution has not been eliminated.

- 著者

- 智原 睦美 福嶋 彩香 川幡 穂高 鈴木 淳 井上 麻夕里

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 日本地球化学会年会要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.64, 2017

<p>熱帯域における過去の気候変動に関する情報は、全球的な気候システムを理解する上で重要である。しかし、熱帯域における気象観測データは少なく、1950年以前からの連続的なデータはほとんど存在していない。そこで本研究では西太平洋に位置するフィリピンのサンゴ骨格試料についてSr/Ca比の分析を行い、約2ヶ月の時間分解能で1778年から1890年までの過去110年分に相当する海水温を復元した。Sr/Ca比の測定にはICP-OESを使用し、測定誤差は0.5%未満であった。今回の発表では、サンゴ骨格中のSr/Ca比から復元した海水温の記録とその時系列解析に基づき、西太平洋周辺の海水温と気候イベントとの関係について考察していく。</p>

- 著者

- 日高 由貴 Hidaka Yuki ヒダカ ユキ

- 出版者

- 大阪大学文学部・大学院文学研究科

- 雑誌

- 大阪大学日本学報 (ISSN:02864207)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.267-274, 2016-03

書評

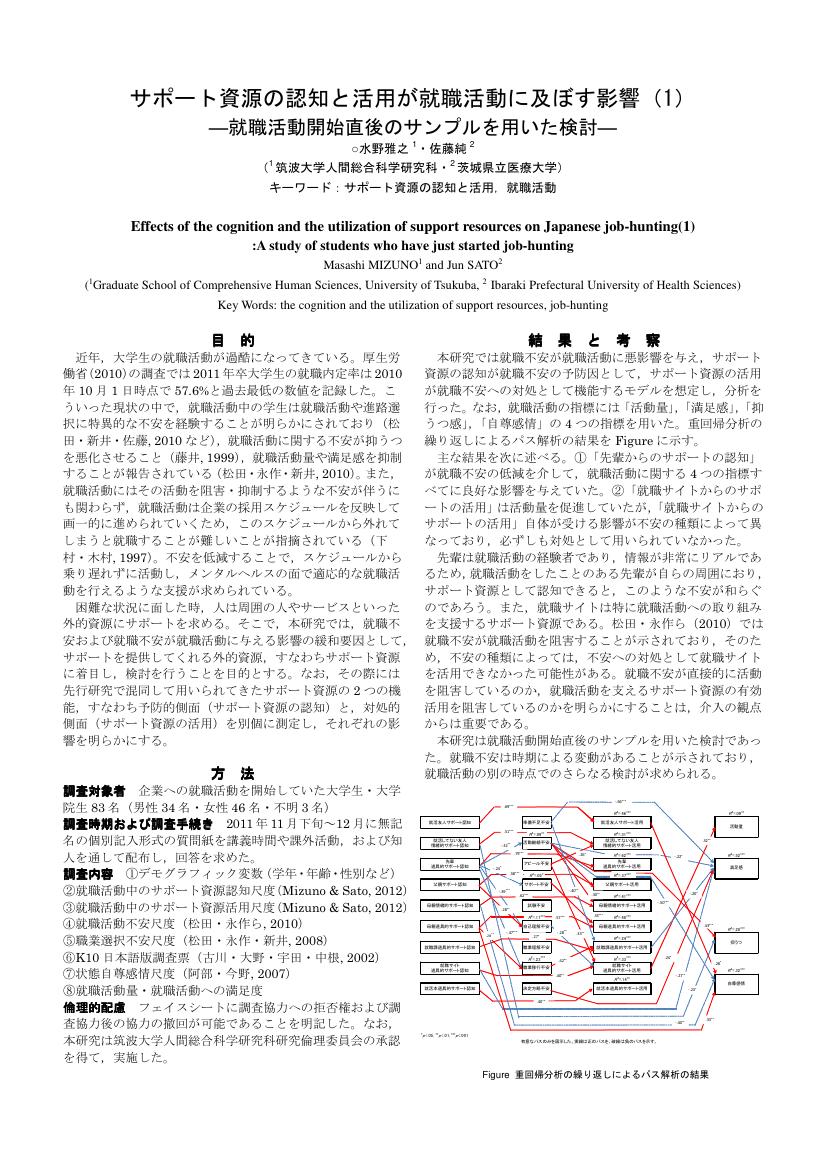

- 著者

- 水野 雅之 佐藤 純

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第76回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2EVC23, 2012-09-11 (Released:2020-12-29)

1 0 0 0 OA タンパク質人工機能化と機能制御のための有機化学

- 著者

- 王子田 彰夫 宮原 芳文 浜地 格

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.141-150, 2006-02-01 (Released:2010-10-20)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 1 1

In recent years, a variety of chemical methods for selective labeling or functional modulation of protein of interest has been developed. In this article, we focus on synthetic organic chemistry for protein modification, especially on the recent developments of the bioorthogonal reactions, which enable to hybridize an artificial small molecule to a protein of interest with a site-selective manner. On the other hand, covalent bond formation of protein with a small molecule has also been recognized as a powerful strategy to regulate protein functions, and enormous efforts have been devoted to develop selective irreversible inhibitors for proteins, especially for the families of proteases, in the research field of medicinal chemistry. We also provide an overview of the irreversible inhibitors, including their recent advancements and some applications for proteome analysis or drug discovery. In addition, we report herein our original method (P-PALM) for site-selective modification of a protein using the photo-affinity labeling technique. The utility of the P-PALM method has been successfully demonstrated in the modifications of the lectin into the new fluorescent saccharide biosensors.

1 0 0 0 OA 書評りぷらい 詳論 相談支援:その基本構造と形成過程・精神障害を中心に

- 著者

- 萩原 浩史

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.240-242, 2020-11-30 (Released:2021-02-09)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 幕末の軍事改革について

- 著者

- 奥山 英男

- 出版者

- 法政大学史学会

- 雑誌

- 法政史学 = 法政史学 (ISSN:03868893)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.106-121, 1967-01-30

1 0 0 0 IR 帰納を巡る一般化と未来の問題-ヒュームを手がかりとして-

- 著者

- 川島 浩勝

- 出版者

- 広島大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 = Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. 2, Arts and science education (ISSN:13465554)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.73-80, 2019

The Relationship between general listening proficiency and musical background was investigated from the perspective of Japanese EFL learners with various levels of English learning experience. The subjects' (n = 63) general English listening proficiency was examined by the listening section of a standardized English language proficiency test. With regard to musical background, the subjects' fondness for school music education and out-of-school music activities were assessed by nine-point Likert-scale questionnaires at the elementary and junior high levels and from the elementary to college level, respectively. The subjects' English learning experience, defined by the amount of their out-of-school English learning from the elementary to college level, was also assessed by the same style of questionnaires. Data analyses, including principle component regression analysis, revealed: 1) that both the learners' English learning experience and musical background may be independently related in statistical significance to general listening proficiency, although the link between musical background and general listening proficiency is not strong; 2) that the observation of such relationships may become feasible when non-linear elements such as interactions of out-of-school music activity variables are employed; and 3) that the predictive power of the variance of general listening proficiency by musical background may reach its highest level, 27% (p=.00).

1 0 0 0 移行措置内容の実態調査報告

- 著者

- 日数教研究部中学校部会

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.7, 1972

1 0 0 0 OA 化学結合をどう教えるか

- 著者

- 小谷 正博

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.6, pp.438-440, 1994-06-20 (Released:2017-07-11)