1 0 0 0 IR ニーチエにおけるゲーテ像

- 著者

- 福田 行之

- 出版者

- 九州工業大学

- 雑誌

- 九州工業大学研究報告. 人文・社会科学 = Bulletin of the Kyushu Institute of Technology. Humanities, social science (ISSN:04530349)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.35-40, 1963-03-30

1 0 0 0 IR 19世紀フランス哲学--「人間の科学」の光と翳

- 著者

- 合田 正人

- 出版者

- 明治大学人文科学研究所

- 雑誌

- 明治大学人文科学研究所紀要 (ISSN:05433894)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.31-65, 2008-03

- 著者

- 谷口 匡史 建内 宏重 竹岡 亨 小栢 進也 市橋 則明

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, pp.A3O2007, 2010

【目的】<BR> Masai Barefoot Technology (以下MBT)靴は、ティルティングエッジと呼ばれる丸みを帯びたアーチ状の靴底になっている不安定靴である。MBT靴は、一般に店頭で販売されており、ヨーロッパでは医療器具としての認可を受けてリハビリテーションにも応用されている。MBT靴はティルティングエッジが第五中足骨茎状突起を支点として前方への回転運動を起こしやすくする構造になっており、前足部への重心移動を行いやすくなるため効率良く歩行できるとされている。MBTに関する先行研究では、関節角度や筋活動に関する報告はいくつか見受けられるが、運動力学的指標である床反力からMBT靴の歩行分析を行ったものは見当たらない。そこで、本研究の目的は、MBT靴および通常靴の歩行解析を行い、MBT靴を使用することによる歩行動態を明らかにすることである。<BR><BR>【方法】<BR> 対象は、下肢に疾患を有さない健常成人男性14名(平均年齢25.6±5.1歳、身長171.6±6.0cm、体重62.4±6.6kg)とした。歩行は、MBT靴での自然歩行および通常靴での自然歩行・遅い歩行とし、それぞれ5試行測定した。MBT靴を着用して適切に歩行を行うために、本研究ではビデオによる説明と熟練者による指導を測定前に30分間実施した。ビデオおよび熟練者による指導の内容は、ティルティングエッジへ荷重した立位保持、前後左右への体重移動、歩行練習とした。歩行解析には、三次元動作解析装置VICON NEXUS(VICON社製;サンプリング周波数200Hz)と床反力計(Kisler社製;サンプリング周波数1000Hz)を使用し、マーカーはPlug in gait full bodyモデルに準じて貼付した。床反力は歩行速度の影響を受けるため、各対象者のMBT靴での歩行速度に応じて通常靴の自然歩行か遅い歩行かのどちらかを選択して解析に用いた。解析では、床反力を立脚期前半・後半の2相に分け、矢状面における前後・垂直成分の最大値を求めた。歩行速度、ケーデンス、ストライド長、立脚時間の他に、矢状面における下肢関節角度の最大値および上下方向への身体重心(COM)移動量を算出した。また、MBT靴と通常靴の各変数の違いを対応のあるt検定を用いて分析した。なお、有意水準は5%とした。<BR><BR>【説明と同意】<BR> 本研究は、倫理委員会の承認を得て実施した。対象者には本研究の目的を十分に説明したうえ、書面にて同意を得た。<BR><BR>【結果】<BR> 歩行速度はMBT靴:1.07m/秒、通常靴1.15m/秒、ケーデンスはMBT靴:104.9歩/分、通常靴:105.8歩/分、ストライド長はMBT靴:1.23m、通常靴:1.29m、立脚時間はMBT靴:61.3%、通常靴:62.2%であり、変数は両条件に有意な差はなかった。MBT靴は通常靴に比べて、荷重応答期(LR)では有意に膝関節屈曲角度が増加(MBT靴:5.3°,通常:1.0°)、床反力は前後成分が減少した。立脚終期(TSt)では、有意に股関節伸展角度が減少(MBT:12.0°,通常:14.6°)し、足関節では背屈角度が増加(MBT:21.5°,通常:11.9°)した。遊脚前期(PSw)では、有意に足関節底屈角度(MBT:8.2°,通常:17.6°)および床反力垂直成分は減少した。また、歩行周期中の上下方向へのCOM移動量は、両条件間に差はみられなかった。<BR><BR>【考察】<BR> MBT靴を使用することで、LRでは通常靴よりも膝関節屈曲角度が増加、床反力前後成分が減少し、TStからPSwにかけて蹴り出し時の股関節伸展角度が減少、床反力垂直成分が減少した。MBT靴での歩行では通常靴での歩行に比べて、LRやPSwでの床反力が減少しているにもかかわらず歩行速度は明らかな低下を認めなかったことから、MBT靴は減速や加速を抑制しながら歩行中の重心の前方移動を達成することができていると考えられる。MBT靴ではティルティングエッジの頂点にある最も柔軟性に富んだ部分で接地することにより接地時の緩衝作用を高め、ティルティングエッジ特有の丸みがフォアフットロッカー機能を補助することで強く蹴り出さなくても推進力を得ることができたと推測される。MBT靴を正確に使用することで、接地時のブレーキ作用および離地時の蹴り出し作用を抑制できたことから、立脚期と遊脚期との運動方向の切り替え時に生じるエネルギー変換を効率良く行いながら歩行していることが示唆された。<BR><BR>【理学療法学研究としての意義】<BR> MBT靴の歩行特性として、接地時の緩衝作用が高く、離地時には推進力を得やすいことが明らかとなり、歩行効率の悪い患者に対して適応できる可能性が示されたことは、MBT靴のリハビリテーションへの応用を促進する一助となる。

- 著者

- 井戸田 総一郎

- 出版者

- 明治大学図書館

- 雑誌

- 図書の譜 (ISSN:1342808X)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.1-10,図巻頭2p, 2005-03

1 0 0 0 IR うつ病の認知行動療法における「心理療法の共通要因」:Beckのマニュアルの検討

- 著者

- 梅垣 佑介 梅垣 佑介 尾崎 奈央 黄 馨卉 植田 恵未 岩垣 千早 松岡 祐里

- 出版者

- 奈良女子大学臨床心理相談センター

- 雑誌

- 奈良女子大学心理臨床研究

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.25-29, 2019-03-31

奈良女子大学心理臨床研究 第6号 第1部 研究論文認知行動療法における「心理療法の共通要因」の重要性と役割について理解するため、Beck, A (1979)によるマニュアルの翻訳書を購読し、共通要因について書かれた内容を検討した。共通要因についての記述は多く、特に作業同盟の重要性といった内容が認知的な変容技法に先立って記述されていることや、精神力動的アプローチやクライエント中心療法からも学ぶべき旨が記述されていることがわかった。認知行動療法の変容のメカニズムの解明や、共通要因と技術要因のバランスといった課題を実証的に明らかにしていくことが重要と考えられた。

1 0 0 0 IR 女子大学生の服装規範について 第1報 フォーマルウェアの知識の理解度

- 著者

- 原田 妙子

- 雑誌

- 名古屋女子大学紀要. 家政・自然編, 人文・社会編

- 巻号頁・発行日

- no.61, pp.57-66, 2015-03

1 0 0 0 IR ブレンディッドラーニングEFL教室でのeラーニングに対する学生の認識と経験の調査

- 著者

- Gregory C. ANTHONY

- 出版者

- 八戸学院大学

- 雑誌

- 八戸学院大学紀要 (ISSN:21878102)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.57-83, 2021-03-26

新型コロナウイルスの感染増加の中、世界中の教育者に新たな課題と制限をもたらし、さまざまな形で使用されるeラーニングテクノロジーの採用を飛躍的に加速させました。この研究レポートでは、日本の大学におけるEFLブレンディッドラーニング教室での「English Central」eラーニングプラットフォームの実施について紹介し、概要を説明します。この調査では、この特定のプラットフォームでの学生の報告された経験と活動の受容性を調べます。

1 0 0 0 イヌジステンパーウイルスの最近の流行

- 著者

- 鈴木 絢子 秋山 今日子 西尾 陽平 田丸 精治 亀尾 由紀 中野 仁志 野口 慧多 寺田 豊 下田 宙 鈴木 和男 渡部 孝 吉澤 未来 後藤 慈 佐藤 梓 池辺 祐介 佐藤 宏 前田 健

- 雑誌

- 山口獣医学雑誌 (ISSN:03889335)

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.1-12, 2012-12

イヌジステンパーウイルス(Canine distemper virus;CDV)は食肉目動物に致死的な感染を引き起こす。イヌでの致死的な感染はワクチン接種により減少しているが,野生動物での流行は拡大している傾向さえ見受けられる。更には,中国ではヒトと同じ霊長類であるサルに流行し,多くのサルが犠牲となったばかりか,国内の検疫所でも見つかっている。本項では最近国内の野生動物で発生した事例を中心に紹介する。

1 0 0 0 IR 感染症制御における野生動物医学—新たな衛生動物を標的にした視点

- 著者

- 浅川 満彦

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.171-176, 2020

<p>An overview of infectious diseases derived from agents from and/or to wildlife, livestock, pet animals in Japan was given, and effective countermeasures in future were presented a standpoint of both zoo and wildlife medicine and medical zoology.</p>

1 0 0 0 OA イヌジステンパーウイルスの最近の流行

- 著者

- 鈴木 絢子 秋山 今日子 西尾 陽平 田丸 精治 亀尾 由紀 中野 仁志 野口 慧多 寺田 豊 下田 宙 鈴木 和男 渡部 孝 吉澤 未来 後藤 慈 佐藤 梓 池辺 祐介 佐藤 宏 前田 健

- 出版者

- [出版者不明]

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.1-12, 2012 (Released:2014-01-30)

イヌジステンパーウイルス(Canine distemper virus;CDV)は食肉目動物に致死的な感染を引き起こす。イヌでの致死的な感染はワクチン接種により減少しているが,野生動物での流行は拡大している傾向さえ見受けられる。更には,中国ではヒトと同じ霊長類であるサルに流行し,多くのサルが犠牲となったばかりか,国内の検疫所でも見つかっている。本項では最近国内の野生動物で発生した事例を中心に紹介する。

- 著者

- 五十嵐 透子

- 出版者

- メディカ出版

- 雑誌

- 糖尿病ケア (ISSN:13489968)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.4, pp.417-423, 2004

1 0 0 0 OA 横書きの成立 : 日本語表記のエポック

- 著者

- 屋名池 誠

- 雑誌

- 東京女子大学比較文化研究所紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.64, pp.23-40, 2003

Japanese has a unique writing system, which allows you to write horizontally as well as vertically. It was not until late Edo Period or Early Meiji Period (around 1860 -1870) that horizontal writing was introduced. Before then there was only vertical writing. This paper examines the reasons why the horizontal writing was possible to occur in these periods. The reasons are: 1. When a language with a different direction of writing contacts another, it is not unusual that they influence each other and produce variants. 2. However, it is not easy for a variant to settle in an already existing language. In order for it to settle down, there should be some conditions in which the new variant would be socially accepted in the speech community. 3. Horizontal writing may have been accepted as part of the extensive Westernization that was carried out in those periods. This would be a reason why the innovation in the direction of Japanese writing occurred in the middle of the 19th century.

- 著者

- 崔 玉芬 久永 哲雄 竹澤 稔裕

- 出版者

- 学校法人 関東学園大学

- 雑誌

- 関東学園大学紀要 Liberal Arts (ISSN:21878501)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.1-14, 2017 (Released:2017-04-20)

- 参考文献数

- 21

The purpose of this study is to investigate the association of the present situation of university students' mental health with “friendship”, “sleep pattern” and “studies”. We conducted a questionnaire survey among 223 university students. Firstly, we examined mental health, grade and gender, engaging in extracurricular activity, living independently or not, and breakfast routine. The result was, there was no significant difference in grade, gender, extracurricular activity, and Breakfast taking. In addition, this study found that students living alone have significantly higher “Depression-Anxiety” stress response than those who do not live alone. Secondly, “friendship”, “sleep pattern” and “studies” Were examined to clarify the relationship with university student's mental health. The result concluded that, “friendship” had a negative influence on stress response concerning the aspect of “Depression-Anxiety”, “Irritability-Anger” and “Helplessness”.

- 著者

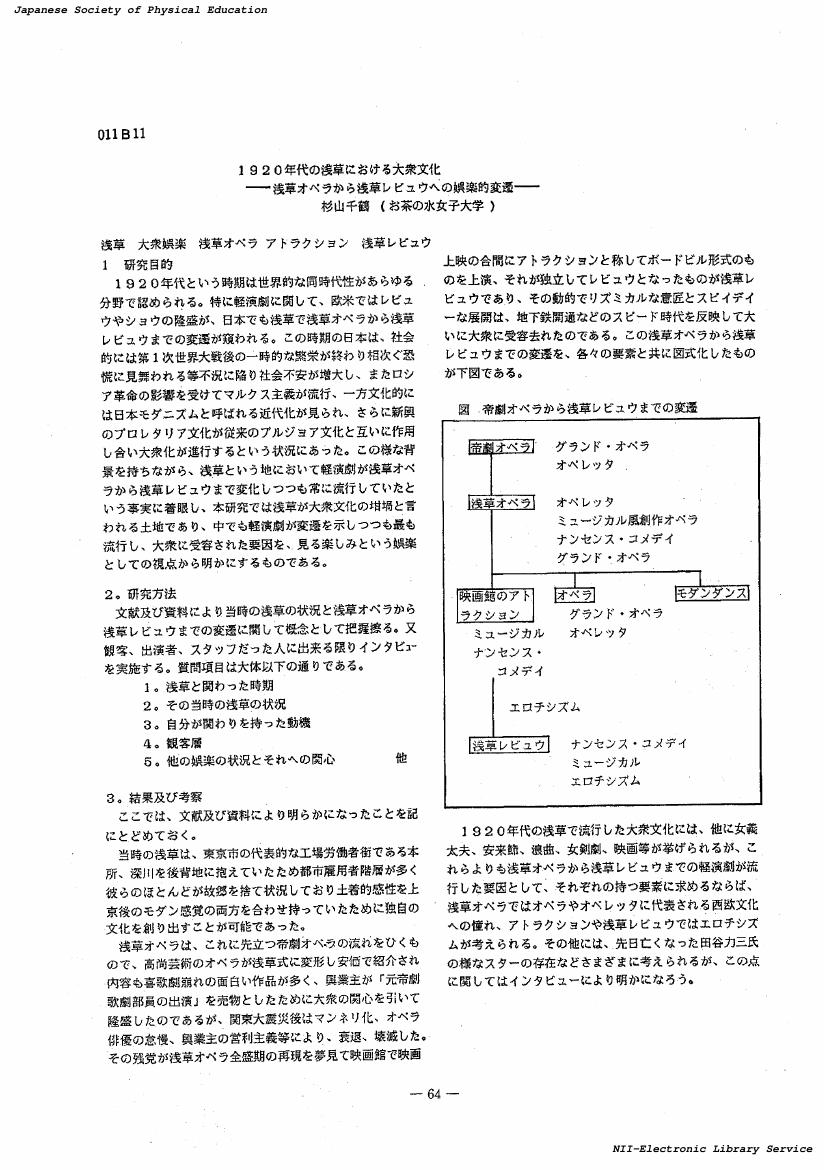

- 杉山 千鶴

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第39回(1988) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.64, 1988-08-20 (Released:2017-08-25)

- 著者

- 杉山 千鶴

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第44回(1993) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.865, 1993-10-05 (Released:2017-08-25)

1 0 0 0 OA 五書史料分類表

- 著者

- 中西 敬二郎[編] ナカニシ ケイニロウ

- 雑誌

- 史苑

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.28-40, 1937-07

- 著者

- 大島 利夫

- 出版者

- 公益財団法人 日本感染症医薬品協会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Antibiotics (ISSN:03682781)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.855-861, 1997-11-25 (Released:2013-05-17)

- 参考文献数

- 21

平成8年7月に大阪府堺市で発生した腸管出血性大腸菌による集団下痢症に際し, ベルランド総合病院小児科で外来患者788例, 入院患者88例を扱い, 入院例を中心に溶血性尿毒症症候群(HUS)合併の予期因子を検討した。当院では入院, 外来の全例に抗菌薬 (ホスホマイシン) を投与し, HUS合併率は1.4%と低率であった。入院症例の検討で, 腹痛持続日数では有意差がなかったが, 血便持続日数, 下痢持続日数の検討では合併症例が非合併症例よりも長い傾向があった。入院時15,000/μl以上の白血球増多のある例, CRP2.0mg/dl以上の例でもHUS合併が多かった。経過中に発熱があった例, 嘔吐を伴った例でもHUS合併が多い傾向があった。不完全HUS, 腎症, LDH高値, 血小板減少, 乳幼児といったHUS合併のリスクが高いと考えられる34例に, γ-グロブリン, ウリナスタチン, アスピリン, ジピリダモールからなる「早期集約的治療」を行い, 臨床的に有効と思われた。

- 著者

- 高野 敏樹

- 出版者

- 上智短期大学

- 雑誌

- 上智短期大学紀要 (ISSN:02877171)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.83-99, 2010

- 出版者

- 日経BP

- 雑誌

- 日経ビジネス = Nikkei business (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.2078, pp.60-63, 2021-02-15

「世界で戦うためにはどうしても必要な合併です。よろしくお願いします」。2011年2月3日の夕刻、新日鉄社長の宗岡正二と住金社長の友野宏が合併計画を発表する共同記者会見を開いているのと同じころ。

1 0 0 0 犬におけるワクチン接種後のアナフィラキシーの予防対策に関する研究

- 著者

- 阪口 雅弘 辻本 元

- 出版者

- 独立行政法人理化学研究所

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2003

犬においてワクチン接種後の副反応としてアナフィラキシーなどワクチン成分に対するアレルギー反応が認められている。このワクチン接種後の副反応の原因アレルゲンを検討したところ、ワクチンに含まれる牛胎児血清(FCS)成分が原因であることをこれまでに明らかにした。本研究においてはFCS中の原因アレルゲンを検討した。ワクチン接種後アレルギー反応を起こした犬血清を用いたImmunoblot法により、FCSを解析した。68kDaに強いバンドが、75kDaに弱いバンドが検出された。分子量から68kDaのタンパクとして牛血清アルブミン(BSA)が疑われたため、精製BSAに対するImmunoblot法を行ったところ、BSAに対する強いバンドが検出された。以上の結果から、BSAがFCS中に存在するアレルゲンの1つとして同定された。初めてワクチンを接種する犬においても副反応が起こることや犬の食物アレルギーの原因として牛肉が最も多く報告されている。これらの理由からワクチンを接種前に犬が牛肉等のアレルギーに感作されていた可能性があると考え、牛肉成分中のアレルゲン成分を解析した。牛肉アレルギー犬の血清を用いたImmunoblot法では、牛肉アレルギーの犬において67-kDaと55-kDaに陽性バンド認められた。精製タンパクを用いたimmunoblot法により、67-kDaのバンドはBSA、55-kDaのバンドはbovine gamma- globulin (BGG)であることが判った。BSAおよびBGGは、牛肉アレルギーの犬における牛肉成分中のアレルゲンであることが同定された。市販の犬用ワクチン中には多量のBSAおよびBGGが含まれていることから、本研究結果はワクチン接種後アレルギー反応と牛肉アレルギーの関連性を示唆している。