1 0 0 0 OA 能登邑智潟地溝帯

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.7, pp.521a-522, 1913-07-15 (Released:2010-12-22)

1 0 0 0 OA デザイン思考と経験イノベーション

- 著者

- 権 奇哲

- 出版者

- 日本農業経営学会

- 雑誌

- 農業経営研究 (ISSN:03888541)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.7-18, 2018-04-25 (Released:2019-05-01)

- 参考文献数

- 12

Recently, most industries have seen a rapid advance in commoditization. Amid this trend, this paper aims to review several design based approaches (DBAs) that have drawn attention as new theories of innovation. The paper also aims to highlight the important differences between existing technology push and market pull innovation strategies within the DBA based innovation process.This paper starts by introducing the semantic turn as a new foundation for design, picking up themes of design thinking and design driven innovation. Four characteristics of the innovation process are presented:First is the human centered focus of the design process. Second is aiming for experience innovation. Third is distancing oneself from existing users and markets. Fourth is an emphasis on searching for new meaning and experience in the innovation process.However, while these approaches are very effective for the handful of practitioners capable of using them, for many practitioners, such as SMEs, they are not easy to implement. Concepts, methodologies, and tools need to be developed to assist practitioners in implementing DBA. I have formulated a definition of “design as a plan for guiding users to a new living world,” identifying “experience design” as the key concept for its implementation and proposing an archetype diagram to serve as a useful and easy to use tool for this purpose.

1 0 0 0 服部治則著 親分子分と本分家

- 著者

- 米村 昭二

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.88-92, 1980

1 0 0 0 OA 姿勢変化による腹部脂肪厚の変化

- 著者

- 中原 五十鈴

- 出版者

- 文化女子大学

- 雑誌

- 文化女子大学紀要. 服装学・生活造形学研究 (ISSN:0919780X)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.67-78, 1994-01-31

被服を製作する際に必要且つ適切な「ゆとり」を求めるために,日常生活上の基本的な動作(自然、立位,椅座位,仰臥位の三動作)時のウェスト部位並びに腹部最大突出部位における周径囲と横径の変化と,両部位における前面と側面での皮下脂肪厚の変化を,健康な女子大生を被験者として,超音波Bモード法を用いて測定したところ,次のような結果が得られた。即ち,周径囲・横径共にウェスト部位に比較し,腹部最大突出部位では約10%程度大きい傾向にあった。腹部最大突出部位は周径囲・横径共に自然立位が最大値を示し,椅座位,仰臥位の順に小さくなっていた。皮下脂肪厚では,姿勢変化による差は,各部位・各箇所共に同様な変化を示したが,ウェスト部位に比べ,腹部最大突出部位では,前面において約50%,側面では約20~30%程度多い傾向にあった。この傾向は, BMI並びに肥満傾向の高い者ほど強かった。椅座位での皮下脂肪厚がすべての姿勢において,最も大きい値を示した。これらの結果,両部位の形態的特徴および皮下脂肪厚の程度が,「ゆとり」分量に大きく関与していることが示唆された。

1 0 0 0 OA 神の信義と法的義―旧約聖書における神義論上の問題の発生の過程についての考察

- 雑誌

- 国際政経

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.23-53, 2014-09-25

1 0 0 0 失敗だらけの中二電気回路 実践報告

- 著者

- 吉岡 裕幸

- 出版者

- 物理教育研究会

- 雑誌

- 物理教育通信 (ISSN:24238988)

- 巻号頁・発行日

- vol.176, pp.34-40, 2019

10 数年ぶりに中学二年生を担当し,電気回路の授業に取り組んだ。中学生として最終的には,「ショート回路がなぜ危険なのか」,「タコ足配線がなぜ危険なのか」ということを,オームの法則をもとにして理解し,電池の定電流概念を乗り越えてほしいと考えた。しかし,多くの失敗をして生徒を混乱させる結果になった部分もある。それでも生徒たちはよく考え,理解を進めてくれたように思う。

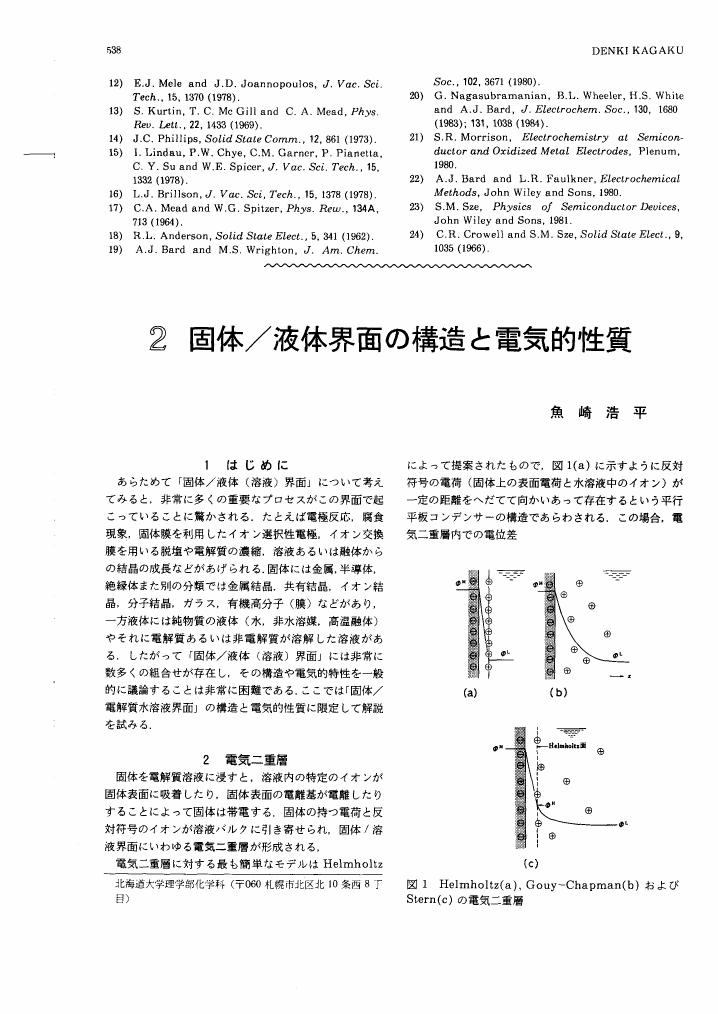

1 0 0 0 OA 色々な界面―その電気的性質 2.固体/液体界面の構造と電気的性質

- 著者

- 魚崎 浩平

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- 電気化学および工業物理化学 (ISSN:03669297)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.7, pp.538-542, 1986-07-05 (Released:2019-09-30)

1 0 0 0 IR 日本橋三越本店におけるパイプオルガン導入について (歴史表象の形成と消費文化)

- 著者

- 内田 順子

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.197, pp.159-173, 2016-02

一部非公開情報あり

1 0 0 0 OA ピラミッド型構造物中の瞑想者による非接触効果

- 著者

- 高木 治 坂本 政道 世一 秀雄 小久保 秀之 河野 貴美子 山本 幹男

- 出版者

- International Society of Life Information Science

- 雑誌

- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.38, 2018 (Released:2018-07-26)

- 参考文献数

- 4

我々はピラミッド型構造物(pyramidal structure: PS)の未知現象について研究をしている。これまで、PS内部に瞑想者が入り瞑想することによって、PS頂点に置かれた生体センサ(キュウリ切片)に影響があるかどうかという実験がおこなわれた。瞑想に関する条件は以下である。(1) 瞑想はPS内部でおこなわれた。(2) 全ての瞑想は、共同研究者である坂本政道によっておこなわれた。(3) 瞑想は1回30分。午前中3回、午後3回おこなわれた。(4) ヘミシンクによる瞑想がおこなわれた。(5) 瞑想中、瞑想者はPS頂点に置かれた生体センサに意識を向けなかった。瞑想者と生体センサは接触していない。従って、生体センサに対する影響は非接触効果である。非接触効果の測定は、キュウリ切片から放出されたガス濃度の測定によっておこなわれた。研究の結果、次の3つの発見があった。 (1) PS頂点に設置された生体センサへの非接触効果は、PS内に瞑想者が居る時と居ない時とで異なった(p=3.13×10-10) [1]。 (2) 非接触効果は、PS内に瞑想者が居る時には検出されず、居なくなった後に、10日間程度検出された(p=3.51×10-6) [2]。(遅延を伴った非接触効果)。(3)非接触効果は、PS内に瞑想者が居た場合にのみ起こり、それ以外の条件では起こらなかった(p=2.19×10-4) [3]。PSの未知現象は、PS内部の瞑想者によって引き起こされた現象である。このことから、PSは生体センサでは検出が難しい瞑想者エネルギーを、検出可能なエネルギーに変換する、一種の変換装置であると結論された。瞑想者エネルギーや生体センサに非接触効果を及ぼしたエネルギーは、現代科学においては未知なるエネルギーではあるが、我々はその存在を実証した。

1 0 0 0 OA 流体騒音の発生メカニズムと抑制法

- 著者

- 藤田 肇

- 出版者

- 一般社団法人 ターボ機械協会

- 雑誌

- ターボ機械 (ISSN:03858839)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.354-359, 1995-06-10 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA AR-V7陽性新規前立腺癌細胞株を用いたCRPCに対する創薬標的探索

前立腺癌は、近年、本邦で罹患者数、死亡数がともに増加した癌腫の一つであり新規治療法開発が課題となっている。そこで、前立腺癌の病態解明、及び、治療標的分子の同定を目的として実験を行なった。アンドロゲン依存性増殖を示す前立腺癌細胞株であるLNCaP 細胞を同ホルモンを除去した培地 (csFBS: charcoal stripped FBS) で長期間培養を行うことにより新規細胞株 (AILNCaP細胞) の樹立に成功した。上記の新規樹立細胞株を用いて増殖抑制効果を示す分子の同定を目的としたスクリーニングを行い有望な治療標的分子を得ることができた。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1903年09月14日, 1903-09-14

1 0 0 0 OA フランス語日常会話に見る擬似的FTA : ポジティブ・ポライトネスとしての「遊び」

- 著者

- 大塚 陽子

- 出版者

- 日本フランス語学会

- 雑誌

- フランス語学研究 (ISSN:02868601)

- 巻号頁・発行日

- vol.44Suppl, no.1, pp.23-38, 2010-06-01 (Released:2017-09-06)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

Cet article a pour objectif d'éclairer, du point de vue de la "politesse", le mécanisme et l'effet d'un phénomène ludique de la conversation courante en français : le « jeu du type FTA (Face Threatening Act) ». Dans la conversation, on observe des FTA qui en général influencent négativement la relation interpersonnelle mais qui ouvrent une séquence de "jeu" entraînant un effet comique. Cette séquence non seulement anime la conversation mais amuse les participants. Deux éléments contribuent à la réalisation de ce jeu : la coopération et la confiance réciproque des participants. Ce jeu ne se réalise que par un travail commun exécuté par les participants : le locuteur lance un acte verbal en apparence "FTA" ; l'interlocuteur doit s'en apercevoir et le considérer spontanément comme un FTA fictif, à savoir un jeu, de plus il doit se prêter à ce jeu. Pour cette démarche, la confiance est indispensable. Sans elle, le FTA fictif risque de briser la relation interpersonnelle. Autrement dit, c'est cette confiance qui permet aux participants de jouer. Grâce à ces deux éléments, le FTA fictif produit un phénomène FF (Face Flattering). Par conséquent, les "faces" positives des participants sont mutuellement satisfaites et cela fonctionne efficacement pour leur relation.

- 著者

- 中東 靖恵

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学 (ISSN:13443909)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.36-48, 2014-09-30 (Released:2017-05-03)

- 被引用文献数

- 4

近年急速に進むグローバル化と国境を超える人々の頻繁な移動により,日本の多言語状況は拡大しつつある.オールドカマーに加え,ニューカマーと呼ばれる南米やアジア諸国からの外国人の増加は1990年代以後顕著となり,多様な言語・文化背景を持った定住外国人の増加は,コミュニケーション問題をはじめ地域社会に様々な課題を生み出した.本稿では,岡山県総社市に集住する南米系ニューカマーであるブラジル人住民を対象に言語生活実態調査を行った結果に基づき,地域で暮らすブラジル人住民の言語生活の実態と日本語学習を行う上での諸問題,その背後にある様々な要因を明らかにした.日常生活におけるブラジル人住民の日本語使用は極めて限定的であり,ブラジル人社会の中でポルトガル語を中心とした言語生活を送り,地域の日本人住民との関係性が希薄であること,話し言葉能力は日常会話程度,書き言葉能力はひらがな・カタカナ程度であること,日本語学習意欲は高く日本語学習の必要性も強く感じながらも,目本語学習を継続して行えない社会生活環境にあることが明らかとなった.ブラジル人住民が抱える問題の解決には日本語能力の向上が重要であるだけでなく,地域の日本人住民との交流と相互理解が不可欠である.地域における日本語学習支援のあり方を考える時,日本語教室を単なる日本語学習の場としてではなく,地域住民同士の交流の場として機能させる必要がある.

1 0 0 0 OA 高齢者を想定した水平方向累進レンズを用いた焦点調節意思対応遠近両用眼鏡の開発

- 著者

- 梶原 志保子 中出 麻紀子 服部 知彦

- 出版者

- 看護理工学会

- 雑誌

- 看護理工学会誌 (ISSN:21884323)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.107-115, 2020 (Released:2020-07-01)

- 参考文献数

- 8

眼の調節意思に従い輻輳と調節を一致させることが可能な遠近両用眼鏡の開発を目的とした.想定は70 歳とし,累進レンズを輻輳に従って水平方向に累進させることで,本開発眼鏡を設計した.本設計に従い光学部材を配置しステレオ画像を撮影し定性評価した.結果,本開発眼鏡は,従来の遠近両用眼鏡にくらべ,より自然な観察が可能であり,画像歪みが軽減された.定量評価としてレンズ累進率対両眼瞳孔間距離表を作成した.両眼瞳孔間距離55×10 -3,58×10 -3,61×10 -3,64×10 -3,67×10 -3,70×10 -3(m)の場合のレンズ累進性換算表が作成でき,定量的に本開発眼鏡の実現可能性が示唆された.さらに,眼鏡の装着再現性を評価した.結果,眼鏡装着位置の変位は0.113×10 -3(m)であり,眼鏡の装着再現性の本開発眼鏡への影響は,想定年齢70歳との誤差が約3.4 歳であった.

1 0 0 0 OA 現代的恋愛の諸相

- 著者

- 谷本 奈穂

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.286-301, 1998-09-30 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 2

従来, 研究対象として無視されがちであった恋愛に関する言説を分析し, 恋愛の社会的物語を明らかにする。また分析素材として雑誌記事を採り上げるが, その方法として, 個々の記事を社会的物語の「断片」と捉え, それらを一つの物語として「復元」するというやり方を提案する。また, その際には物語記号論と物語論を援用する。分析の結果, 見えてきた現代的恋愛モデルは, (1) プロセスが肥大し結末は延期された, (2) 享楽的で苦しみを最小化している, というものである。更に, このモデルを生み出し, また受け入れる読者 (若者) の心性は, 以下のような側面を持つと解釈できる。 (1) 結果よりプロセスを大事にする。 (2) 仲間内でシェルターの中に閉じこもる。 (3) 最終決定を避けようとする。

1 0 0 0 OA いじめ傍観者といじめの援助抑制要因に関する研究

- 著者

- 藤村 優菜

- 出版者

- 花園大学心理カウンセリングセンター

- 雑誌

- 花園大学心理カウンセリングセンター研究紀要 = Bulletin of Hanazono University Counseling Center

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.71-81, 2018-02-25

1 0 0 0 OA ポイント経済と電子マネー、地域通貨に関する考察

- 著者

- 小西英行

- 出版者

- 富山国際大学

- 雑誌

- 富山国際大学地域学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.7, 2007-03